25. August 2025 | Migration und Integration

10 Jahre Fluchtmigration 2015: Was Integration fördert und was sie bremst

Zu Beginn des Integrationsprozesses sind Geflüchtete deutlich schlechter in den Arbeitsmarkt integriert als andere Migrantengruppen. Zahlreiche Studien belegen, dass ihre Erwerbs- und Beschäftigungsquoten in den ersten Jahren nach der Ankunft deutlich niedriger ausfallen. Einen Literaturüberblick hierzu liefern zum Beispiel Yuliya Kosyakova und Irena Kogan in ihrer Veröffentlichung aus dem Jahr 2022. Diese Benachteiligungen lassen sich im Wesentlichen drei Ursachenkomplexen zuordnen:

- Fluchtspezifische Belastungen

Viele Geflüchtete sind spezifischen Belastungen ausgesetzt, die mit Krieg, Verfolgung und Zwangsmigration einhergehen. Traumatische Erlebnisse in den Herkunftsländern oder auf der Flucht wirken sich negativ auf die mentale und physische Gesundheit aus. Hinzu kommt, dass die Migration oft unvorbereitet erfolgt: Vielen Geflüchteten fehlen zu Beginn grundlegende Sprachkenntnisse und Informationen über das Aufnahmeland, was den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert. Auch soziale Netzwerke sind häufig nicht vorhanden oder nur schwach ausgeprägt – mit entsprechend hohen Such- und Informationskosten beim Beschäftigungseinstieg.

- Eingeschränkte Verwertbarkeit des Humankapitals

Bildungs- und Berufsabschlüsse, die Geflüchtete mitbringen, sind oftmals nur eingeschränkt verwertbar. Die Unterschiede zwischen den Bildungssystemen der Herkunftsländer und Deutschlands erschweren die Anerkennung formaler Qualifikationen. Davon sind insbesondere reglementierte Berufe betroffen, etwa im Gesundheits- oder Bildungsbereich. Gerade Geflüchtete mit formal hohen Bildungsabschlüssen haben häufig Schwierigkeiten, eine qualifikationsadäquate Beschäftigung zu finden.

- Institutionelle und strukturelle Hürden im Aufnahmeland

Zu den zahlreichen institutionellen und strukturellen Hürden im Aufnahmeland zählen lange Asylverfahren, ungewisse Bleibeperspektiven, Beschäftigungsverbote in der frühen Aufenthaltsphase, Wohnsitzauflagen und eingeschränkte Zugänge zu bestimmten Berufen. Auch diskriminierende Einstellungen gegenüber Geflüchteten können eine Rolle spielen.

Mit zunehmender Aufenthaltsdauer verlieren allerdings viele dieser Hindernisse an Bedeutung: Asylverfahren werden abgeschlossen, ein Schutzstatus anerkannt, Sprachkurse besucht und berufliche Qualifikationen (teilweise) anerkannt. In der Folge steigen die Erwerbs- und Beschäftigungsquoten deutlich. Dies zeigt unter anderem der zeitgleich erscheinende IAB-Kurzbericht 17/2025 von Herbert Brücker, Philipp Jaschke und Yuliya Kosyakova, der auf der gleichen Datenbasis beruht wie dieser Artikel.

Beschäftigungsquoten der 2015 zugezogenen Geflüchteten nähern sich dem Durchschnitt in Deutschland an

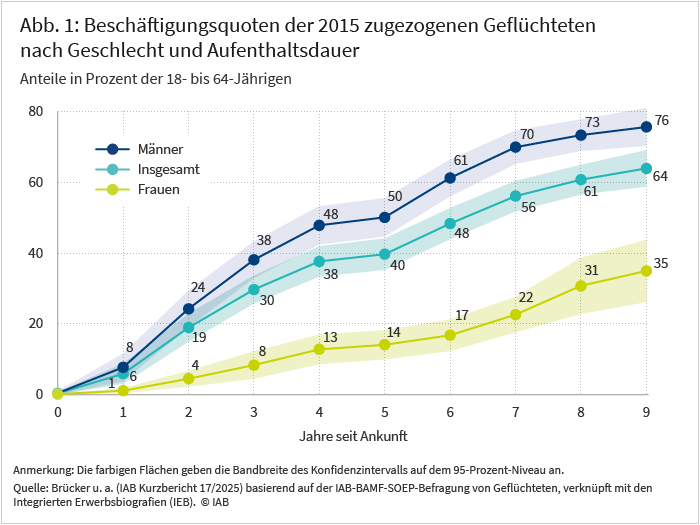

Bei den 2015 zugezogenen Schutzsuchenden ist die Beschäftigungsquote (hier: Quote der abhängig Beschäftigten) neun Jahre nach dem Zuzug auf 64 Prozent gestiegen – im Vergleich zu 70 Prozent in der Gesamtbevölkerung im vierten Quartal 2024. Dabei bestehen allerdings weiterhin deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Während neun Jahre nach Ankunft etwa 76 Prozent der Männer beschäftigt waren, lag die Beschäftigungsquote der Frauen bei lediglich 35 Prozent (siehe Abbildung 1). Damit bleibt die Arbeitsmarktintegration geflüchteter Frauen auch langfristig eine zentrale Herausforderung.

Parallel zur Beschäftigung sind auch die Verdienste der 2015 zugezogenen Schutzsuchenden kontinuierlich gestiegen: Der Medianmonatsverdienst vollzeitbeschäftigter Geflüchteter stieg von 1.398 Euro im ersten Jahr auf 2.675 Euro im Jahr 2023. Das entspricht 70 Prozent des Medians der Bruttomonatsverdienste aller in Vollzeit abhängig Beschäftigten in Deutschland und liegt damit nur knapp über der Niedriglohnschwelle von 66 Prozent des Medians. Von den abhängig beschäftigten Geflüchteten konnten zuletzt 84 Prozent ihren Lebensunterhalt ohne ergänzende Leistungen bestreiten.

Parallel zur Beschäftigungs- und Einkommensentwicklung ging der Leistungsbezug zurück: Während anfangs fast alle Geflüchteten auf staatliche Unterstützung angewiesen waren, erhielten 2023 noch 34 Prozent Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (Bürgergeld bzw. Grundsicherung), wie der bereits erwähnte IAB-Kurzbericht 17/2025 zeigt.

Insgesamt ist die Arbeitsmarktintegration der 2015 zugezogenen Geflüchteten gemessen an den Beschäftigungsquoten also schon recht weit vorangeschritten, auch wenn weiterhin ein hohes Gefälle zwischen den Geschlechtern besteht und die Löhne und Gehälter der Geflüchteten häufig nur knapp über der Niedriglohnschwelle liegen.

Im Folgenden geht es um die Frage, welche Faktoren die Arbeitsmarktintegration begünstigt und welche sie behindert haben. Ein kritischer Faktor ist dabei auch die Zeit – die Verzögerung von Integrationsprozessen in den ersten Jahren nach dem Zuzug verursacht hohe soziale und wirtschaftliche Kosten für die Betroffenen und die Aufnahmegesellschaft. Darüber hinaus kann sie auch langfristig die Beschäftigungsquoten senken, etwa weil durch die Verzögerung Motivation und soziale Kompetenzen sinken oder Humankapital entwertet wird.

Asylverfahren wurden gegenüber den Vorjahren beschleunigt – dauerten aber teils immer noch lange

Als Reaktion auf den Anstieg der Fluchtmigration wurden 2015 umfassende rechtliche und institutionelle Änderungen der Asylpolitik vorgenommen. Zugleich entschieden sich Bund, Länder und Kommunen, bestehende Integrationsangebote für Schutzsuchende zu öffnen und neue Programme aufzulegen. So wurden etwa die Integrationskurse – das wichtigste Sprachförderinstrument des Bundes – im Herbst 2015 erstmals für Asylbewerberinnen und Asylbewerber aus Herkunftsländern mit guter Bleibeperspektive geöffnet.

Zugleich wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, die Asylverfahren zu beschleunigen, um schnell Klarheit über den Aufenthaltsstatus zu schaffen. Allerdings reichte die bestehende Infrastruktur in Deutschland nicht für die hohe Zahl an Schutzsuchenden aus, sodass sich sowohl Asylverfahren als auch Integrationsmaßnahmen teils immer noch lange hinzogen.

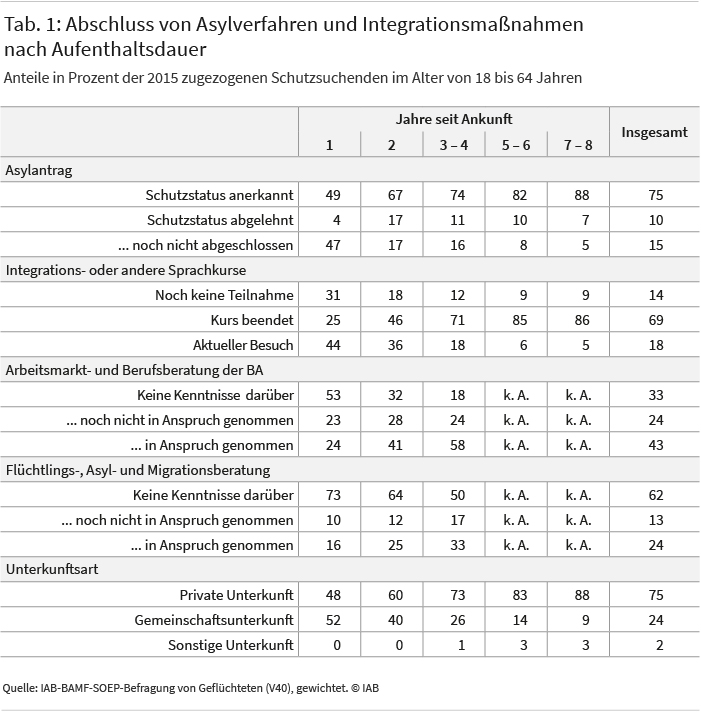

Die Anstrengungen zur Beschleunigung der Asylverfahren spiegeln sich – nach anfänglichen Schwierigkeiten – in einem Anstieg der entschiedenen Verfahren wider: Unter den 2015 zugezogenen Schutzsuchenden im Alter von 18 bis 64 Jahren hatten 53 Prozent ihr Asylverfahren ein Jahr nach Ankunft abgeschlossen, 83 Prozent nach zwei Jahren (siehe Tabelle 1). Einen rechtlich anerkannten Schutzstatus erhielten 49 Prozent nach einem Jahr, nach einer Aufenthaltsdauer von sieben bis acht Jahren waren es 88 Prozent. Der Anteil mit abgelehntem Schutzstatus erreichte im Maximum 17 Prozent und sank bis zum achten Jahr auf 7 Prozent. Dieser Rückgang lässt sich sowohl durch Ausreisen als auch durch nachträgliche Schutzgewährung im Klage- oder Folgeantragsverfahren erklären.

Insgesamt wurden die Asylverfahren im Vergleich zu den vor 2015 zugezogenen Kohorten beschleunigt, wie Herbert Brücker, Yuliya Kosyakova und Eric Schuss im IAB-Kurzbericht 4/2020 zeigen. Dies und die hohen Anerkennungsquoten haben insgesamt günstige Voraussetzungen für die Arbeitsmarktintegration geschaffen.

Auch die Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen hat im Zeitverlauf deutlich zugenommen. Hatten ein Jahr nach Ankunft erst 25 Prozent einen Kurs abgeschlossen, lag der Anteil sieben und acht Jahre nach Zuzug bei 86 Prozent. Die 50-Prozent-Marke wurde jedoch erst nach über zwei Jahren erreicht – ein Hinweis auf den verzögerten Zugang zur Sprachförderung.

Ähnlich gestaltete sich die Inanspruchnahme der Arbeitsmarkt- und Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit (BA). Im ersten Jahr nach Ankunft hatten lediglich 24 Prozent der Geflüchteten ein entsprechendes Angebot genutzt. Weitere 23 Prozent hatten zwar Kenntnis von der Beratung, sie jedoch noch nicht in Anspruch genommen. 53 Prozent kannten das Angebot zum damaligen Zeitpunkt gar nicht. Mit zunehmender Aufenthaltsdauer stieg der Anteil derjenigen, die beraten wurden, deutlich an – auf bis zu 58 Prozent im dritten bis vierten Jahr.

Die verzögerte Inanspruchnahme der Arbeitsmarktberatung hängt auch damit zusammen, dass Schutzsuchende zunächst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und erst mit Anerkennung ihres Schutzstatus in die verbindliche Förderstruktur der Jobcenter übergehen. Auffällig ist jedoch, dass auch nach diesem Übergang ein erheblicher Teil der Geflüchteten nach eigenen Angaben keine Beratung in Anspruch genommen oder weiterhin keine Kenntnis darüber hat. Die Teilnahme an der Flüchtlings-, Asyl- und Migrationsberatung – zumeist angeboten von Wohlfahrtsverbänden, die vom BAMF gefördert werden – lag im ersten Jahr nach dem Zuzug bei 16 Prozent und erreichte in der Spitze etwa ein Drittel der Geflüchteten.

Ein weiterer wichtiger Indikator für den Integrationsverlauf ist die Wohnsituation. Gemeinschaftsunterkünfte gelten als belastend und integrationshemmend, wie unter anderem der IAB-Kurzbericht 10/2024 von Herbert Brücker und anderen bestätigt. Ein Jahr nach der Ankunft in Deutschland lebten noch 52 Prozent der 2015 zugezogenen Schutzsuchenden in solchen Unterkünften; nach sieben bis acht Jahren waren es nur noch 9 Prozent (siehe Tabelle 1).

Die in diesem Abschnitt beschriebenen strukturellen Weichenstellungen – von der Entscheidung über den Aufenthaltsstatus bis hin zur Teilnahme an Integrationsmaßnahmen – bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeitsmarktintegration. Doch in welchem Ausmaß wirken sich diese und weitere Faktoren tatsächlich auf die Erwerbsbeteiligung und die Verdienste von Geflüchteten aus?

Welche Faktoren beeinflussen die Arbeitsmarktintegration?

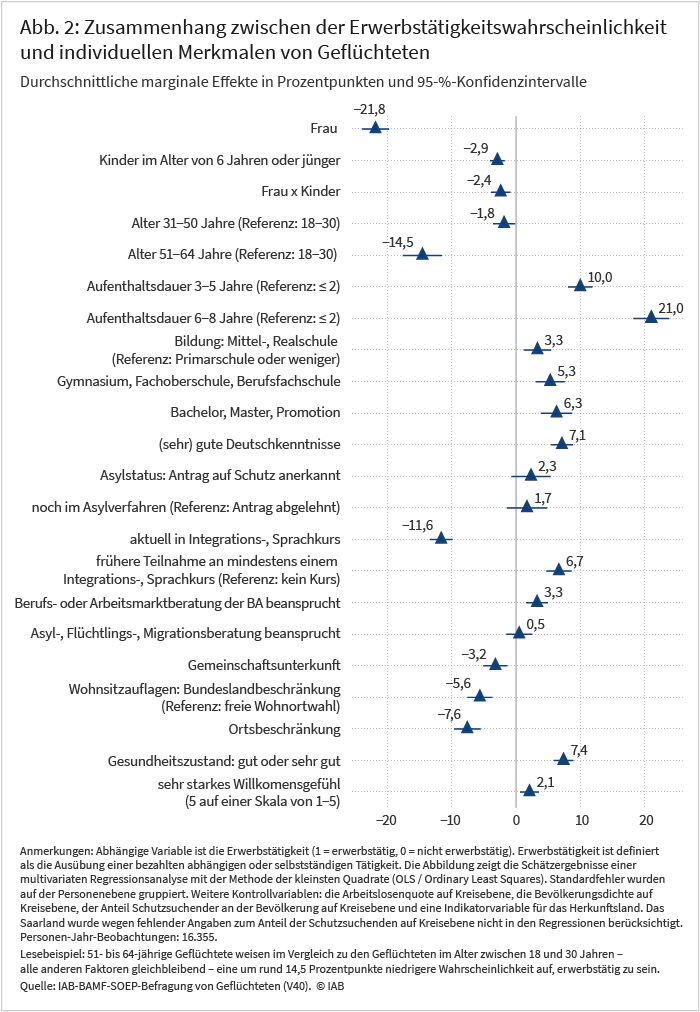

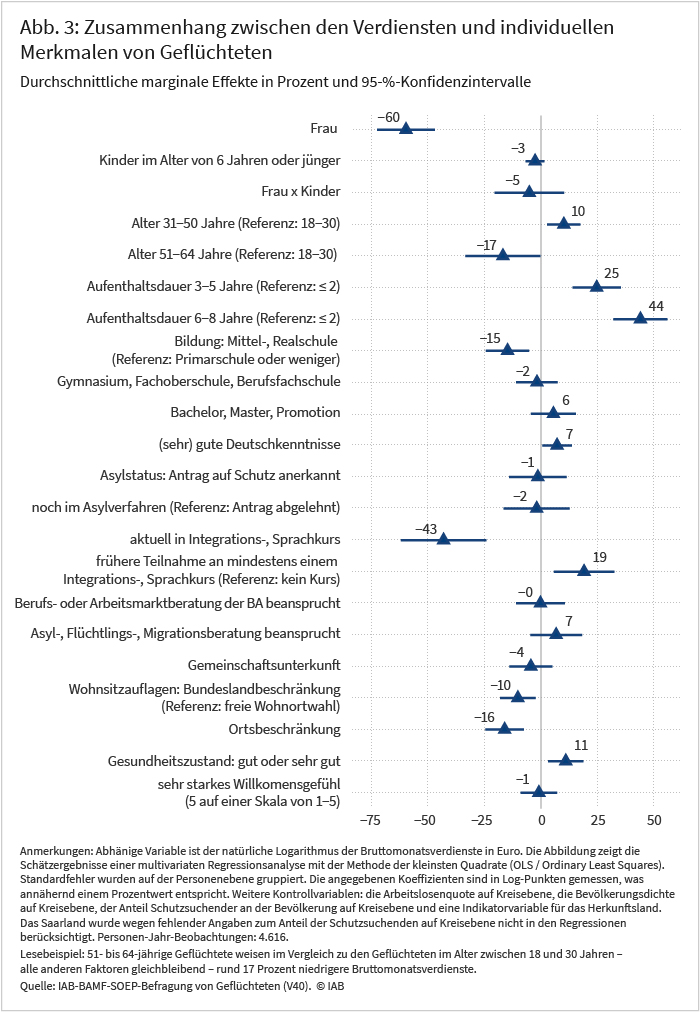

Diese Frage wird im Folgenden anhand multivariater Methoden untersucht. Dabei wird analysiert, wie individuelle Merkmale, institutionelle Rahmenbedingungen und politische Maßnahmen mit der Wahrscheinlichkeit einer bezahlten Erwerbstätigkeit und der Höhe der Verdienste zusammenhängen. Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse für die Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit in Prozentpunkten; für die Verdienste werden sie in Abbildung 3 als Prozent ausgewiesen. Zusätzlich wurden geschlechtsspezifische Analysen durchgeführt, deren zentrale Unterschiede im Text erläutert werden (ohne eigene Abbildung). Die Ergebnisse sind als statistische Zusammenhänge und nicht als kausale Effekte zu interpretieren.

Demografische Merkmale und Familienkonstellationen

Die multivariaten Analysen bestätigen die deskriptiven Befunde der vorangegangenen Abschnitte: Geflüchtete Frauen weisen – auch nach Kontrolle weiterer Einflussgrößen – eine deutlich geringere Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit und niedrigere Verdienste auf als geflüchtete Männer. Besonders negativ fällt der Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit und dem Zusammenleben mit Kindern unter sechs Jahren aus – sowohl für Frauen, als auch, wenngleich schwächer, für Männer.

Keine nennenswerten Unterschiede in der Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit ergeben sich für die Altersgruppe der 31- bis 50-Jährigen gegenüber der Referenzgruppe der 18- bis 30-Jährigen. Demgegenüber sinkt Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit bei den über 50-Jährigen deutlich – insbesondere bei Männern. Zugleich steigen sowohl die Erwerbstätigkeitschancen als auch die Verdienste mit zunehmender Aufenthaltsdauer.

Bildung und Sprache

Die Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, nimmt mit dem Bildungsniveau zu – um gut 3 Prozentpunkte bei mittlerer Schulbildung, 5 Prozentpunkte bei höherer Schulbildung und 6 Prozentpunkte bei Hochschulbildung. Als Referenzgruppe dienen Personen, die nur eine Primarschule oder gar keine Schule besucht haben. Bei den Verdiensten bleiben die Unterschiede jedoch gering oder nicht signifikant, was auf eine begrenzte Übertragbarkeit der im Herkunftsland erworbenen Bildung hindeutet.

Sehr gute oder gute Deutschkenntnisse gehen dagegen mit einer deutlich höheren Arbeitsmarktintegration einher: Sie erhöhen sowohl die Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit als auch die Verdienste jeweils um rund 7 Prozentpunkte beziehungsweise 7 Prozent. Die Effekte sind bei Frauen besonders ausgeprägt – ein Hinweis auf die zentrale Bedeutung zielgerichteter Sprachförderung.

Aufenthaltsstatus, Integrationsmaßnahmen und Beratung

Der Ausgang der Asylverfahren wirkt sich nur bei Männern statistisch signifikant aus: Eine Anerkennung des Asylantrags ist mit einer um 5 Prozentpunkte höheren Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit verbunden – im Vergleich zu Männern mit einem abgelehnten Asylantrag. Für Frauen und bei den Verdiensten zeigen sich keine statistisch signifikanten Zusammenhänge. Das liegt möglicherweise daran, dass der rechtliche Status mit zunehmender Aufenthaltsdauer an Bedeutung verliert.

Der Abschluss eines Integrations- oder anderen Sprachkurses erhöht die Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit um 7 Prozentpunkte und die Verdienste um 19 Prozent im Vergleich zu Personen, die an keinem Sprachkurs teilgenommen haben. Bei Männern ist der Zusammenhang stärker als bei Frauen. Auch die Inanspruchnahme der Arbeitsmarkt- und Berufsberatung der BA ist mit einer um 3 Prozentpunkte höheren Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit verbunden. Für die Teilnahme an der Asyl-, Flüchtlings- und Migrationsberatung ergibt sich hingegen weder mit der Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit noch mit den Verdiensten ein statistisch signifikanter Zusammenhang.

Wohnsituation und Wohnsitzbeschränkungen

Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung in einer Gemeinschaftsunterkunft lebten, weisen eine um 3 Prozentpunkte geringere Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit auf als solche, die dezentral oder privat untergebracht waren. Noch ein deutlich negativerer Zusammenhang besteht zwischen der Erwerbstätigkeit und Wohnsitzauflagen: Bei Auflagen auf Ebene der Bundesländer sind die Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit und die Verdienste um 5 Prozentpunkte beziehungsweise 10 Prozent niedriger, bei Auflagen auf Kreis- oder Ortsebene um 8 Prozentpunkte beziehungsweise 16 Prozent im Vergleich zu Personen, die keiner Wohnsitzauflage unterliegen. Zugleich fallen Wohnsitzauflagen bei Männern stärker ins Gewicht als bei Frauen.

Diese Ergebnisse sind besonders relevant, da die regionale Arbeitsmarktlage einen erheblichen Einfluss auf die Integration ausübt. Wie der 2022 erschienene Literaturüberblick von Yuliya Kosyakova und Irena Kogan zeigt, erschweren strukturschwache Regionen den Arbeitsmarkteinstieg Geflüchteter. Der aktuelle IAB-Kurzbericht 17/2025 bestätigt dies: Ein Anstieg der regionalen Arbeitslosenquote um 2,6 Prozentpunkte (dies entspricht statistisch einer Standardabweichung) in einer Region ist mit einem Rückgang der Beschäftigungsquote von Geflüchteten um 4,1 Prozentpunkte verbunden. Umgekehrt zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen dem regionalen Einkommensniveau und den Verdiensten geflüchteter Beschäftigter.

Gesundheit und Willkommensgefühl

Geflüchtete mit einem guten bis sehr guten subjektiven Gesundheitszustand haben eine um 7 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, erwerbstätig zu sein, und verdienen im Schnitt 11 Prozent mehr als Personen mit schlechter oder mittelmäßiger Gesundheit. Auch dieser Zusammenhang ist bei Männern stärker ausgeprägt. Das Gefühl, in Deutschland willkommen zu sein, korreliert hingegen nur schwach mit der Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit.

Fazit

Zehn Jahre nach dem massiven Anstieg der Fluchtmigration im Jahr 2015 zeigt sich: Vielen Geflüchteten ist der Einstieg in den deutschen Arbeitsmarkt gelungen – wenn auch nicht allen im gleichen Maße. Die Beschäftigungsquote der 2015 zugezogenen Schutzsuchenden lag Ende 2024 bei 64 Prozent und damit nur knapp unter dem gesamtdeutschen Schnitt (70 %). Auch die Verdienste sind gestiegen, verbleiben jedoch für viele im unteren Einkommenssegment.

Deutlich sichtbar bleibt das geschlechtsspezifische Gefälle: Die Erwerbsbeteiligung geflüchteter Frauen liegt auch neun Jahre nach Ankunft weit unter der der Männer. Ursachen sind unter anderem familiäre Betreuungslasten, niedrigere Qualifikationen, eine stärkere Konzentration auf reglementierte Berufe, gesundheitliche Belastungen sowie ein späterer Zugang zu Sprachkursen und arbeitsmarktnaher Förderung – wie Yuliya Kosyakova und andere im IAB-Kurzbericht 8/2021 zeigen.

Der deutliche Anstieg der Beschäftigung unter Geflüchteten ist auf individuelle Faktoren ebenso wie auf den Abbau institutioneller Hürden und die Umsetzung gezielter Integrationsmaßnahmen zurückzuführen. Bund, Länder und Kommunen reagierten frühzeitig: Integrationskurse wurden ab Herbst 2015 geöffnet, Asylverfahren beschleunigt und arbeitsmarktorientierte Angebote ausgebaut.

Zwar vergingen teils mehrere Jahre, bis die Verfahren abgeschlossen und Förderangebote breit zugänglich waren, doch mit der Zeit erhielten immer mehr Geflüchtete einen rechtlich anerkannten Schutzstatus, Sprachförderung und arbeitsmarktorientierte Beratung. Auch die Wohnsituation verbesserte sich, da viele die Gemeinschaftsunterkünfte verlassen konnten. Insgesamt zeigt sich: Je länger der Aufenthalt, desto besser die institutionellen und integrationspolitischen Voraussetzungen – ein zentraler Hebel für gelingende Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Integration ist also machbar – wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Entscheidend sind ein zügiger Abschluss der Asylverfahren, sichere Bleibeperspektiven, Zugang zu Sprach- und Fördermaßnahmen, individuelle Beratung sowie eine freie Wahl von Wohn- und Arbeitsort. Gleichzeitig erschweren strukturelle Barrieren wie hohe regionale Arbeitslosigkeit, Wohnsitzauflagen oder lange Verweildauer in Gemeinschaftsunterkünften den Integrationserfolg messbar.

Die Bilanz ist daher gemischt: Vieles wurde erreicht – durch politische Öffnung und gezielte Programme. Doch die Integration bleibt ein langfristiger Prozess, der differenzierte Unterstützungsangebote, regionale Steuerung und eine teilhabeorientierte Infrastruktur erfordert. Das gilt gerade für besonders benachteiligte Gruppen wie Frauen, Ältere oder gesundheitlich belastete Personen.

Die Erfahrungen der 2015 zugezogenen Geflüchteten zeigen: Erfolgreiche Arbeitsmarktintegration ist möglich – aber sie braucht Zeit, Ressourcen und politische Weichenstellungen, die auf Teilhabe statt Ausgrenzung setzen.

Datenbasis

Das IAB hat bereits 2015 gemeinsam mit dem Forschungszentrum des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF-FZ) und dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) am DIW Berlin eine Längsschnittbefragung von Menschen aufgebaut, die seit 2013 als Schutzsuchende nach Deutschland zugezogen sind (Brücker et al. 2025). Die Befragung startete 2016 und wird seither jährlich durchgeführt.

Bei Zustimmung der Befragten wurden die Befragungsdaten mit den Sozialversicherungsdaten der Bundesagentur für Arbeit (BA) verknüpft. Dadurch stehen tagesgenaue Informationen zu abhängiger Beschäftigung, Verdiensten, Leistungsbezug, Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und weiteren Merkmalen zur Verfügung. Damit lassen sich Erwerbsverläufe auch bei späterer Nichtteilnahme an der Befragung weiterverfolgen, und die Informationen sind äußerst präzise. Eine Einschränkung besteht darin, dass nur abhängig Beschäftigte erfasst werden – nicht jedoch Selbstständige oder Beamt*innen. Während die Beschäftigungsquoten durch die Nichtberücksichtigung von Selbstständigen einige Prozentpunkte geringer als die Erwerbstätigenquoten ausfallen, ist Verbeamtung für Geflüchtete kaum relevant. Zudem liegen bestimmte Merkmale nur aus der Befragung vor, sodass für einzelne Analysen ergänzend Befragungsdaten herangezogen wurden.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu beachten: Die letzte verfügbare Befragungswelle wurde im zweiten Halbjahr 2023 erhoben. Die verknüpften Sozialversicherungsdaten liegen für die wesentlichen Merkmale (insb. Beschäftigung) bis Ende 2024 vor, für einige Merkmale jedoch nur bis zum 31.12.2023

In aller Kürze

- Trotz der zahlreichen mit Flucht und erzwungener Migration verbundenen Benachteiligungen hat die Beschäftigungsquote der 2015 nach Deutschland zugezogenen Schutzsuchenden im vierten Quartal 2024 rund 64 Prozent erreicht – 6 Prozentpunkte weniger als in der Gesamtbevölkerung (70 %).

- Die Öffnung von Sprachkursen, der Ausbau arbeitsmarktnaher Maßnahmen und schnellere Asylentscheidungen haben günstige Voraussetzungen für die Arbeitsmarktintegration geschaffen.

- Zentrale Erfolgsfaktoren für die Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten sind ein zügiger Abschluss der Asylverfahren, der Zugang zu Sprach- und Integrationsprogrammen sowie arbeitsmarktorientierte Vermittlung.

- In Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit sind die Arbeitsmarktchancen von Geflüchteten deutlich geringer – insbesondere, wenn zugleich Wohnsitzauflagen gelten.

Literatur

Brücker, Herbert; Ehab, Maye; Jaschke, Philipp; Kosyakova, Yuliya (2024): Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten: Verbesserte institutionelle Rahmenbedingungen fördern die Erwerbstätigkeit. IAB-Kurzbericht Nr. 10.

Brücker, Herbert; Jaschke, Philipp; Kosyakova, Yuliya (2025): 10 Jahre Fluchtmigration 2015: Haben wir es geschafft? Eine Analyse aus Sicht des Arbeitsmarktes. IAB-Kurzbericht Nr. 17.

Brücker, Herbert; Kosyakova, Yuliya; Rother, Nina; Zinn, Sabine; Liebau, Elisabeth; Gider, Wenke; Schwanhäuser, Silvia; Siegert, Manuel (2025): Exploring Integration and Migration Dynamics: The Research Potentials of a Large-Scale Longitudinal Household Study of Refugees in Germany. In: European Sociological Review.

Brücker, Herbert; Kosyakova, Yuliya; Schuss, Eric (2020): Fünf Jahre seit der Fluchtmigration 2015: Integration in Arbeitsmarkt und Bildungssystem macht weitere Fortschritte. IAB-Kurzbericht Nr. 4.

Bundesagentur für Arbeit – Statistik (2024): Sozialversicherungspflichtige Bruttomonatsentgelte. Jahreszahlen. Stichtag: 31.12.2023, Nürnberg.

Kosyakova, Yuliya; Gundacker, Lidwina; Salikutluk, Zerrin; Trübswetter, Parvati (2021): Arbeitsmarktintegration in Deutschland: Geflüchtete Frauen müssen viele Hindernisse überwinden. IAB-Kurzbericht Nr. 8.

Kosyakova, Yuliya; Kogan, Irena (2022): Labor market situation of refugees in Europe: The role of individual and contextual factors. Frontiers in Political Science, 4, S. 1–14.

Bild: Tyler Olson / stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250825.01

Brücker, Herbert; Jaschke, Philipp; Kosyakova , Yuliya (2025): 10 Jahre Fluchtmigration 2015: Was Integration fördert und was sie bremst, In: IAB-Forum 25. August 2025, https://iab-forum.de/10-jahre-fluchtmigration-2015-was-integration-foerdert-und-was-sie-bremst/, Abrufdatum: 26. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Herbert Brücker

- Philipp Jaschke

- Yuliya Kosyakova

Prof. Dr. Herbert Brücker ist Leiter des Forschungsbereichs „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung“ am IAB.

Prof. Dr. Herbert Brücker ist Leiter des Forschungsbereichs „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung“ am IAB. Philipp Jaschke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung“ am IAB.

Philipp Jaschke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung“ am IAB. Dr. Yuliya Kosyakova ist Leiterin des Forschungsbereichs „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung“ am IAB.

Dr. Yuliya Kosyakova ist Leiterin des Forschungsbereichs „Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung“ am IAB.