3. April 2025 | Serie „Bürgergeld“

Kosten der Unterkunft im Bürgergeld: Erste Befunde zur „Karenzzeit Wohnen“ zeigen bestenfalls ein gemischtes Bild

In vielen Ballungszentren sind die Mieten für Wohnraum während der vergangenen 15 Jahre stark gestiegen. Der Druck auf dem Wohnungsmarkt macht sich auch in der Grundsicherung bemerkbar. Wer Leistungen bezieht, ist zwar prinzipiell gegen Wohnungslosigkeit abgesichert, weil die Grundsicherung Wohnkosten „in angemessener Höhe“ abdeckt. Es dürfte bei steigenden Mieten jedoch schwieriger werden, eine preislich angemessene Wohnung zu finden.

Ein Umzug in eine günstigere Wohnung war in der Vergangenheit gerade zu Beginn des Leistungsbezugs häufig dann unausweichlich, wenn die Miete für die bisherige Wohnung deutlich höher war als die vom Jobcenter erstatteten Kosten. Denn im Leistungsbezug gelten Wohnkosten nur bis zu einer ortsüblichen Obergrenze als angemessen (siehe Infokasten „Angemessenheit der Wohnkosten“). Letztere orientiert sich an den preislich günstigsten Wohnungen, die in der jeweiligen Gemeinde typischerweise zur Miete angeboten werden. Vor Einführung des Bürgergeldes wurden die sogenannten kalten Wohnkosten stets zu Beginn des Leistungsbezugs auf Angemessenheit geprüft.

Um in dieser frühen Phase eine Konzentration auf die Jobsuche zu ermöglichen und soziale Härten zu vermeiden, hat der Gesetzgeber mit dem Bürgergeld die „Karenzzeit Wohnen“ (im Folgenden: Karenzzeit) eingeführt. Während der zwölfmonatigen Karenzzeit werden die kalten Wohnkosten ohne Angemessenheitsprüfung in voller Höhe erstattet. Davon ausgenommen sind die Heizkosten. Diese werden stets zu Beginn des Bürgergeldbezugs auf Angemessenheit geprüft und höchstens bis zur Angemessenheitsgrenze erstattet.

Ein ähnliches Instrument gab es während der Covid-19-Pandemie im Rahmen des Sozialschutzpaketes I. Im Zuge dieser Regelung wurden in der Grundsicherung vorübergehend die tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung als angemessen anerkannt, um pandemiebedingte soziale Härten abzufedern.

Sorgen um die Wohnung sind unter Personen, die Bürgergeld beziehen, weiter verbreitet als im Bevölkerungsdurchschnitt

Das Grundgesetz schreibt der Wohnung in Artikel 13 eine besondere Rolle als Ort der Sicherheit und des persönlichen Rückzugs zu. Die Bedeutung dieses Rückzugsortes für die körperliche und seelische Gesundheit wird durch die aktuelle Forschung klar belegt. Beispielsweise haben Thiemo Fetzer, Srinjoy Sen und Pedro Souza in einer Forschungsarbeit aus dem Jahr 2022 anhand von Daten aus Großbritannien gezeigt, dass von Wohnungsverlust Betroffene schlechter schlafen, häufiger Eigentumsdelikte begehen und öfter von finanziellen Problemen berichten.

Zwar sind Bürgergeldberechtigte prinzipiell gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit geschützt. Aber auch Unsicherheit in Bezug auf die Wohnsituation geht vielfach mit derartigen negativen Folgen einher. Insofern dürften Sorgen um den Verlust der Wohnung auch die Arbeitssuche beeinträchtigen.

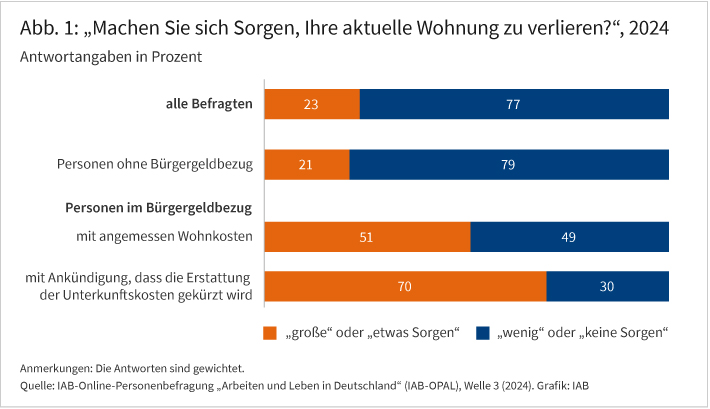

Aufschlussreich sind hier die Ergebnisse aus der Welle 3 der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL) des IAB aus dem Jahr 2024. Dort wurden die Interviewten gefragt: „Machen Sie sich Sorgen, ihre aktuelle Wohnung zu verlieren?“. 23 Prozent aller Befragten machten sich darum „große Sorgen“ oder „etwas Sorgen“ (sehe Abbildung 1). Dieser Anteil lag unter Personen im Bürgergeldbezug mit angemessen hohen Wohnkosten bei 51 Prozent und damit deutlich höher als unter allen Befragten.

Das ist insofern bemerkenswert, als angemessene Wohnkosten im Bürgergeld – wie zuvor in der Grundsicherung – erstattet werden. Mögliche Gründe für diese Sorgen sind, dass zukünftige Mieterhöhungen oder der Auszug eines Haushaltsmitglieds zu einer Überschreitung der Angemessenheitsgrenze führen können.

Besonders weit verbreitet sind Sorgen um den Verlust der Wohnung erwartungsgemäß unter jenen Bürgergeldbeziehenden, denen das Jobcenter eine Kürzung der Zahlungen für die Kosten der Unterkunft angekündigt hat, weil die Wohnkosten zum Zeitpunkt des Interviews oberhalb der ortsüblichen Angemessenheitsgrenze lagen. In dieser Gruppe gaben 70 Prozent der Befragten an, sich „etwas Sorgen“ oder „große Sorgen“ um den Verlust der Wohnung zu machen.

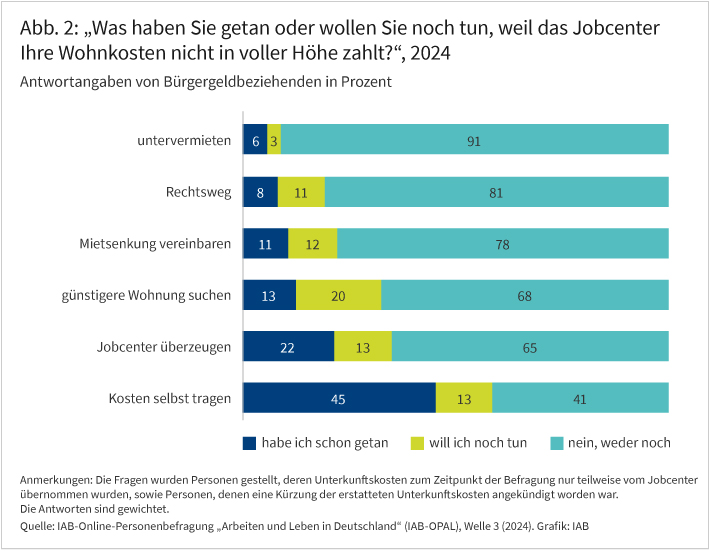

In der IAB-OPAL-Befragung wurden Bürgergeldberechtigte mit unangemessen hohen Wohnkosten außerdem danach gefragt, wie sie auf die von den Jobcentern entweder angekündigte oder bereits erfolgte Mittelkürzung reagiert haben, oder wie sie darauf reagieren wollen (siehe Abbildung 2).

Am häufigsten gaben die Betroffenen an, die Mehrkosten selbst zu tragen (45 Prozent) oder künftig selbst tragen zu wollen (13 Prozent). Viele dürften gezwungen sein, diese Mehrkosten aus dem Regelsatz zu bestreiten. Denkbar ist aber auch, dass manche die Mehrbelastung dadurch auffangen, indem sie mehr hinzuverdienen oder auf ihr etwaiges Schonvermögen zurückgreifen.

22 Prozent der Befragten konnten das Jobcenter davon überzeugen, die höheren Wohnkosten zu übernehmen. 8 Prozent gingen juristisch gegen die Entscheidung vor. Immerhin 13 Prozent suchten nach einer günstigeren Wohnung, 20 Prozent wollten dies noch tun. 11 Prozent konnten sich mit ihrer Vermieterin oder ihrem Vermieter auf eine Senkung ihrer Miete verständigen. Untervermietungen schienen hingegen nur sehr wenige Betroffene in Erwägung zu ziehen.

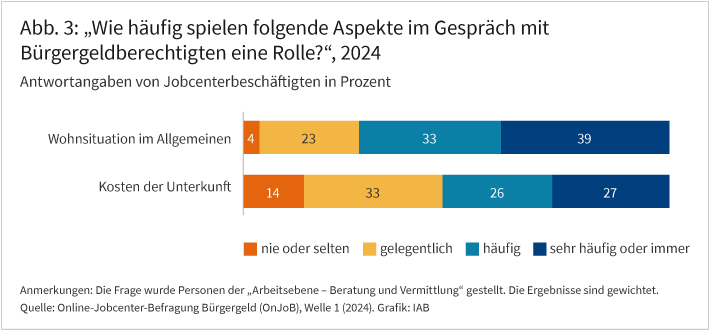

Die hohe Bedeutung der Wohnsituation zeigt sich auch in den Beratungsgesprächen im Jobcenter, deren Ziel ja in erster Linie die Vermittlung in Arbeit ist. Bei der Online-Jobcenter-Befragung Bürgergeld (OnJoB) gaben 39 Prozent der Vermittlungsfachkräfte an, dass die Wohnsituation „sehr häufig“ oder sogar „immer“ Thema in den Beratungsgesprächen sei, bei weiteren 33 Prozent sei dies „häufig“ der Fall (siehe Abbildung 3). Lediglich 4 Prozent der befragten Vermittlungsfachkräfte sprechen in der Beratung nach eigenen Angaben „nie“ oder „selten“ über die Wohnsituation ihrer Kundinnen und Kunden.

Neben der „Wohnsituation im Allgemeinen“ werden im Beratungsgespräch explizit auch die „Kosten der Unterkunft“ relativ häufig thematisiert. Demnach ergibt sich die Relevanz der Wohnsituation für das Beratungsgespräch nicht nur aus den Besonderheiten der persönlichen Situation – etwa aus gesundheitlichen Einschränkungen. Vielmehr scheinen die Sorgen um (zu) hohe Wohnkosten und die damit verbundenen Folgen generell ein häufiger Grund dafür zu sein, dass dieses Thema in den Beratungsgesprächen behandelt wird.

Einschätzungen der Jobcenter-Beschäftigten zur Karenzzeit Wohnen sind bestenfalls gemischt

Angesichts der hohen Bedeutung der Wohnsituation für Personen im Leistungsbezug hat der Gesetzgeber mit dem Bürgergeld auch die Karenzzeit Wohnen eingeführt. Erklärtes Ziel dieser Regelung war, den Betroffenen mehr Zeit für Qualifizierungen und für die Jobsuche zu verschaffen, da sie sich zu Beginn des Leistungsbezugs nun nicht sofort nach einer günstigeren Wohnung umsehen müssen.

Zudem sollen durch die Karenzzeit soziale Härten vermieden werden. So können Personen, die nur für relativ kurze Zeit Bürgergeld beziehen, Umzüge vermeiden, die in angespannten Wohnungsmärkten nicht selten mit starken Einbußen der Wohnqualität und der Wohnungsgröße einhergehen. Schließlich entfällt in diesem Fall auch die Notwendigkeit einer Angemessenheitsprüfung und damit ein Grund für Widersprüche und andere Reaktionen der Leistungsbeziehenden, die zu mehr Verwaltungsaufwand führen.

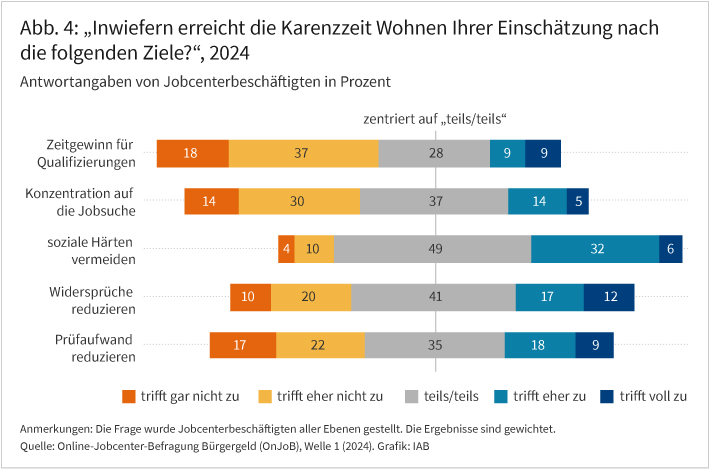

In der IAB-OnJoB-Befragung aus dem Jahr 2024 wurden die Mitarbeitenden der Jobcenter um ihre Einschätzung gebeten, inwiefern die Karenzzeit Wohnen die genannten Ziele erreicht. Das Bild fällt insgesamt bestenfalls gemischt aus (siehe Abbildung 4). So sind die Jobcenter-Beschäftigten mehrheitlich skeptisch, ob die Karenzzeit dazu beiträgt, dass die Betroffenen mehr Zeit in ihre Qualifizierung investieren oder sich stärker auf die Jobsuche konzentrieren.

Immerhin 37 Prozent der befragten Jobcenter-Beschäftigten gaben an, dass durch die Karenzzeit soziale Härten vermieden werden können. Demgegenüber sind nur 15 Prozent der Meinung, dass dies nicht oder eher nicht zutrifft. Insgesamt legt dieses Ergebnis nahe, dass die Karenzzeit Sorgen um den Verlust der Wohnung vermindern kann.

Die Bewertung in Bezug auf die erhoffte Verringerung des Verwaltungsaufwands fällt ebenfalls gemischt aus: Nur eine Minderheit der Befragten ist der Meinung, dass die Zahl der Widersprüche oder der Prüfaufwand aufgrund der neuen Regelung abnimmt. Letzteres könnte auch daran liegen, dass durch die Karenzzeit Verwaltungsaufwand an anderer Stelle entstanden ist, etwa durch die Berechnung der individuellen Dauer der Karenzzeit für Personen mit kürzeren Unterbrechungen des Leistungsbezugs.

Fazit

Die hochfrequente IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ des IAB – kurz IAB-OPAL – hat unter anderem ergeben, dass sich viele Bürgergeldbeziehende Sorgen um den Verlust ihrer aktuellen Wohnung machen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass sowohl die Wohnsituation im Allgemeinen als auch die Kosten der Unterkunft in den Beratungsgesprächen im Jobcenter häufig thematisiert werden.

Zugleich geben die hier zusammengetragenen Befunde einen ersten Einblick in mögliche Wirkungen der Karenzzeit Wohnen. Nur eine Minderheit der Jobcenter-Beschäftigten ist der Auffassung, dass dank der Neuregelung mehr Zeit in Qualifizierung und Jobsuche investiert wird und Verwaltungsaufwand reduziert wird. Allenfalls bei der Vermeidung sozialer Härten überwiegen die positiven Einschätzungen.

Eine weitergehende Bewertung der Auswirkungen der Karenzzeit im Zuge der aktuell laufenden Evaluation des Bürgergeldes steht noch aus. Dabei will das IAB anhand von Prozessdaten untersuchen, ob und inwieweit sich das beobachtbare Verhalten der Betroffenen bei der Jobsuche und in Bezug auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit infolge der Karenzzeit tatsächlich geändert hat. Mit Ergebnissen ist allerdings aufgrund der ungleich aufwändigeren Analysen erst Ende 2026 zu rechnen.

Umso wichtiger erscheint es, dass das IAB mit OPAL weiterhin über ein Instrument verfügt, um auch sehr zeitnah aktuelle Befunde zu wichtigen arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Fragestellungen generieren zu können.

In aller Kürze

- Vor Einführung des Bürgergeldes wurden die „kalten Wohnkosten“ von Leistungsberechtigten stets zu Beginn des Bezugs auf ihre Angemessenheit geprüft.

- Mit dem Bürgergeld wurde eine zwölfmonatige „Karenzzeit Wohnen“ eingeführt. Während dieser Karenzzeit werden die kalten Wohnkosten ohne Angemessenheitsprüfung in voller Höhe erstattet. Dies soll den Betroffenen mehr Zeit für die Jobsuche verschaffen. Zugleich sollen soziale Härten vermieden werden.

- Unter Leistungsbeziehenden sind Sorgen um den Verlust der Wohnung besonders weit verbreitet, insbesondere wenn die Wohnkosten zu hoch sind. Die Wohnsituation spielt auch in Beratungsgesprächen im Jobcenter häufig eine Rolle.

- Jobcenter-Beschäftigte sind mehrheitlich der Ansicht, dass die Karenzzeit Wohnen zur Vermeidung sozialer Härten beiträgt.

- Sie sind jedoch skeptisch, dass die Leistungsbeziehenden dadurch Zeit gewinnen, die sie für die Jobsuche oder den Erwerb von Qualifikationen einsetzen.

Datengrundlage

Die IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (OPAL) und die Online-Jobcenter-Befragung Bürgergeld (OnJoB) bilden die Datengrundlage der vorliegenden Untersuchung.

Im Rahmen von OPAL wird die erwerbsfähige Bevölkerung (ohne Beamte und Selbstständige) im Alter zwischen 18 und 65 Jahren im Abstand von drei bis vier Monaten zu aktuellen Themen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik befragt. Die hier verwendeten Informationen stammen aus Welle 3, bei der 14.023 Personen zwischen April und Mai 2024 befragt wurden.

OnJoB ist eine bundesweite Wiederholungsbefragung von Jobcenterbeschäftigten und erhebt deren Erfahrungen und Einschätzungen rund um das Thema Bürgergeld. Die hier verwendeten Informationen stammen aus Welle 1, bei der 3.100 Personen zwischen März und Mai 2024 befragt wurden.

Angemessenheit der Wohnkosten

Im Bürgergeld – wie auch in der vorherigen Grundsicherung – werden die „kalten Wohnkosten“ vom Jobcenter übernommen, sofern sie angemessen sind. Dazu gehören die Kaltmiete und „kalte“ Nebenkosten wie Gebühren für Müllabfuhr und Abwasser. Kosten für Heizung und Warmwasser gehören nicht zu den kalten Wohnkosten.

Bei der Angemessenheitsprüfung werden die tatsächlichen Ausgaben der Bedarfsgemeinschaft für Kaltmiete und kalte Nebenkosten mit den ortsüblichen Obergrenzen verglichen. Diese Obergrenzen sind vom örtlichen Mietenniveau und von der jeweiligen Haushaltsgröße abhängig und werden auch als Angemessenheitsgrenzen bezeichnet. Bis zur Angemessenheitsgrenze werden die Kosten in tatsächlicher Höhe erstattet.

Liegen die Kosten oberhalb der Angemessenheitsgrenze, so erfolgt eine Einzelfallprüfung. In begründeten Fällen können die tatsächlichen Kosten trotzdem in voller Höhe erstattet werden – etwa, wenn ein Umzug aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar wäre. Wird die Einzelfallprüfung negativ beschieden, kündigt das Jobcenter der Bedarfsgemeinschaft an, die kalten Wohnkosten künftig nurmehr bis zur Höhe der ortsüblichen Angemessenheitsgrenze zu erstatten.

Die Frist zwischen dieser Ankündigung und der tatsächlichen Absenkung der Zahlungen beträgt in der Regel sechs Monate. Dies war bereits vor Einführung des Bürgergeldes gängige Praxis. Die Frist soll der Bedarfsgemeinschaft Gelegenheit geben, in eine günstigere Wohnung umzuziehen oder andere Maßnahmen zur Kostensenkung zu ergreifen.

Literatur

Bernhard, Sarah; Nützel, Ulf-Michael; Osiander, Christopher; Ramos Lobato, Philipp; Zins, Stefan (2024): OnJoB: Die Online-Jobcenter-Befragung Bürgergeld. IAB-Forschungsbericht Nr. 17.

Coban, Mustafa; Baisch, Benjamin; Distler, Christine; Schwarz, Stefan; Trappmann, Mark; Weik, Jonas A.; Wenzig, Claudia; Wilden, Hanna; Zins, Stefan (2024): IAB-OPAL: Mit dem neuen Online-Panel schneller zu belastbaren Befunden kommen. In: IAB-Forum, 11.11.2024.

Fetzer, Thiemo; Sen, Srinjoy; Souza, Pedro C. L. (2023): Housing Insecurity and Homelessness: Evidence from the United Kingdom. Journal of the European Economic Association, Volume 21, Issue 2, S. 526–559. DOI: 10.1093/jeea/jvac055.

Bild: marcus_hofmann/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250403.01

Bähr, Sebastian; Mense, Andreas; Wolf, Katja (2025): Kosten der Unterkunft im Bürgergeld: Erste Befunde zur „Karenzzeit Wohnen“ zeigen bestenfalls ein gemischtes Bild, In: IAB-Forum 3. April 2025, https://iab-forum.de/kosten-der-unterkunft-im-buergergeld-erste-befunde-zur-karenzzeit-wohnen-zeigen-bestenfalls-ein-gemischtes-bild/, Abrufdatum: 27. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Sebastian Bähr

- Andreas Mense

- Katja Wolf

Sebastian Bähr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Forschungsbereichen „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ und „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.

Sebastian Bähr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Forschungsbereichen „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ und „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.  Dr. Andreas Mense ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.

Dr. Andreas Mense ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB. Dr. Katja Wolf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.

Dr. Katja Wolf ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.