2. Juli 2025 | Serie „Befunde aus der IAB-Grundsicherungsforschung 2021 bis 2024“

Betreuung von Geflüchteten: Wie Beschäftigte in Jobcentern sich weiterbilden

Christopher Osiander , Katja Hartosch , Peter Kupka , Angela Rauch , Franziska Schreyer

Nicht erst seit der Fluchtzuwanderung aus der Ukraine sind Jobcenter zu zentralen integrationspolitischen Akteuren geworden. Für die Betreuung von Geflüchteten müssen sich die Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte in den Jobcentern oft schnell spezifisches Wissen aneignen. Dies gilt etwa für aufenthaltsrechtliche Fragen und deren Schnittstellen zum Sozialrecht oder für interkulturelles Wissen. So sind Kenntnisse über Lebenslagen, soziokulturelle Hintergründe, aber auch über das Bildungssystem der jeweiligen Herkunftsländer nötig, um passende Fördermaßnahmen auswählen zu können.

Zu den Förderinstrumenten, die die Arbeitsmarktchancen Geflüchteter langfristig verbessern, zählen insbesondere die „Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung bei einem Arbeitgeber“, die berufliche Weiterbildung oder die flüchtlingsspezifische Maßnahme „Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb“ (KompAS). Zu diesem Ergebnis kommen Zein Kasrin und Stefan Tübbicke in einem aktuellen Beitrag für das IAB-Forum.

Auch die Frage nach gesundheitlichen Einschränkungen stellt sich bei Geflüchteten in spezifischer Weise. So verweisen Franziska Schreyer und andere im IAB-Kurzbericht 12/2024 auf den individuell sehr unterschiedlichen psychischen Gesundheitszustand von Geflüchteten, der verschiedene Formen der Betreuung erfordern kann. Zum Beispiel können Schlafstörungen einer Vermittlung in Schichtarbeit entgegenstehen und eine eingeschränkte Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit die Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen beeinträchtigen.

IAB-Projekt gibt Aufschluss über die Teilnahme an einschlägigen Weiterbildungen und deren Einschätzung

Diese unterschiedlichen Herausforderungen erfordern besondere Kompetenzen seitens der Beschäftigten in den Jobcentern. Um diese zu erwerben oder zu vertiefen, bedarf es nicht zuletzt entsprechender Weiterbildung. Daraus ergibt sich eine Reihe an Fragen: Inwieweit nehmen (neue) Beschäftigte in Jobcentern an Weiterbildungen teil, um den komplexen Herausforderungen bei der Betreuung von geflüchteten Leistungsberechtigten zu begegnen? Welche Beschäftigte nehmen an thematisch einschlägigen Weiterbildungen teil? Welche Inhalte haben diese Weiterbildungen? Wie schätzen Jobcenter deren Qualität ein? Und wo könnten Verbesserungspotenziale liegen?

Aufschluss darüber geben empirische Befunde aus dem IAB-Projekt „Jobcenter und psychische Gesundheit von Menschen mit Fluchterfahrung (PsyF)“. Dafür wurden im 1. Quartal 2023 alle 406 Jobcenter in Deutschland angeschrieben. Der standardisierte Online-Fragebogen wurde von 258 Jobcentern beantwortet; dies entspricht einer Rücklaufquote von 64 Prozent. Darunter waren 214 Jobcenter, die als „gemeinsame Einrichtungen“ der Bundesagentur für Arbeit (BA) und der jeweiligen Kommune oder des jeweiligen Landkreises in gemeinsamer Verantwortung betrieben werden. Ferner antworteten 44 Jobcenter, die allein von den Kommunen betrieben werden („kommunale Jobcenter“).

Für jedes Jobcenter wurde die Einschätzung einer Person eingeholt, die dort als Expert*in für Fragen zu Flucht und Asyl gilt. Das waren in vielen Fällen Teamleitungen mit Erfahrungen in der Flüchtlingsbetreuung, arbeitnehmerorientierte Vermittlungsfachkräfte oder für die Beratung Geflüchteter zuständige Spezialist*innen, in seltenen Fällen auch die Geschäftsführungen.

Die meisten Jobcenter kennen und nutzen Weiterbildungsangebote für die Flüchtlingsbetreuung

81 Prozent der Jobcenter, so ein zentrales Ergebnis der Befragung, haben Kenntnis von Weiterbildungsangeboten zum Themenbereich Flucht und Geflüchtete, die Beschäftigte in der Flüchtlingsbetreuung wahrnehmen können. Aber: Immerhin 16 Prozent der Befragten kennen keine einschlägigen Weiterbildungen. Dabei liegt dieser Anteil bei den rein kommunalen Jobcentern deutlich höher als bei den gemeinsamen Einrichtungen (30 % versus 13 %).

Zu bedenken ist allerdings, dass manche Weiterbildungsangebote neben anderen Themen auch Fluchtthemen behandeln, was aber im Titel nicht immer ersichtlich ist. Dies gilt beispielsweise für die Weiterbildung „Psyche verstehen“, die die BA anbietet.

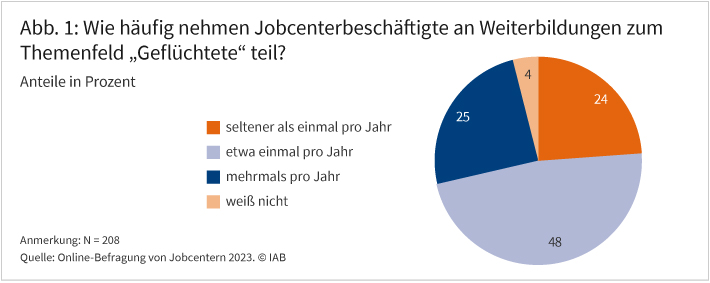

Weiterbildungen werden in unterschiedlichen Formaten angeboten – von der zweistündigen Online-Lerneinheit bis zur einwöchigen Schulung in Präsenz. Die Jobcenter, denen nach eigenen Angaben Weiterbildungen zur Verfügung stehen, wurden gefragt, wie häufig Beschäftigte aus der Flüchtlingsbetreuung im Schnitt an entsprechenden Schulungen teilnehmen. Fast die Hälfte gibt an, dass diese Beschäftigten durchschnittlich etwa einmal pro Jahr an einschlägigen Weiterbildungen teilnehmen (siehe Abbildung 1). In einem Viertel der Jobcenter nehmen sie seltener als einmal pro Jahr teil, ein weiteres Viertel berichtet von mehreren Schulungen pro Jahr.

Weiterbildungen dienen oft der Einarbeitung in die Flüchtlingsbetreuung

Die Weiterbildungsangebote werden von Jobcentern häufig genutzt, um Beschäftigte einzuarbeiten, die neu in der Flüchtlingsbetreuung sind: Knapp vier von zehn Jobcentern (38 %) geben an, dass alle neu in diesem Feld eingesetzten Beschäftigten an einschlägigen Weiterbildungen teilnehmen. In vier von zehn Jobcentern nehmen nicht alle, aber einige der neu angesetzten Beschäftigten an diesen Weiterbildungen teil.

In 14 Prozent der Jobcenter scheint es keine entsprechende Einarbeitungsroutinen zu geben. Falls neu Beschäftigte bereits Kompetenz und Erfahrung in der Flüchtlingsbetreuung mitbringen, kann es auch vorkommen, dass sich eine solche Einarbeitung erübrigt.

Nach Auskunft der Jobcenter sind es vor allem arbeitnehmerorientierte Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte, die an diesen Weiterbildungen teilnehmen. Diese arbeiten in regulären Teams, im Fallmanagement für besonders arbeitsmarktferne Personen oder in speziell zur Flüchtlingsbetreuung gebildeten Teams. In 10 Prozent der Jobcenter nehmen auch Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte aus dem Arbeitgeberservice an Weiterbildungen zum Themenbereich Flucht teil.

Bei der Hälfte der Jobcenter nehmen zudem Teamleitungen teil, bei jedem zehnten Jobcenter auch Mitglieder der Geschäftsführung. Gut jedes zehnte Jobcenter gibt an, dass darüber hinaus „Sonstige Personengruppen“ an diesen Weiterbildungen partizipieren; das könnten beispielsweise Beschäftigte aus der Leistungsabteilung sein.

Für psychisch erkrankte Leistungsberechtigte allgemein stellen die Beschäftigten in der Leistungsabteilung oftmals wichtigere und häufigere Bezugspersonen dar als jene in der Beratung und Vermittlung. Zu dieser Einschätzung gelangen Frank Oschmiansky und Sandra Popp in einem 2020 erschienenen Beitrag für das IAB-Forum. Aus ihrer Sicht dominieren bei psychisch Erkrankten häufig leistungsrechtliche Probleme. Es komme bei diesem Personenkreis häufig auch deshalb zu Konflikten in leistungsrechtlichen Fragen, weil die Leistungssachbearbeiter*innen oft keine Informationen über psychische Erkrankungen der jeweiligen Leistungsbeziehenden besitzen. Die Teilnahme an einschlägigen Weiterbildungen und der Austausch mit Vermittlungs- und Beratungsfachkräften dürfte daher für Beschäftigte in der Leistungsabteilung ebenfalls sinnvoll sein.

Am häufigsten stehen Weiterbildungen zu interkultureller Kompetenz zur Verfügung

In einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration sowie Antirassismus und der BA von 2023 ist unter anderem festgelegt, dass die Schulungsangebote der BA zu interkultureller Kompetenz fortgeführt und gemeinsam weiterentwickelt werden sollen. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf den Umgang der Fachkräfte mit psychischen Belastungen gelegt werden, unter denen Geflüchtete in Folge ihrer Flucht leiden.

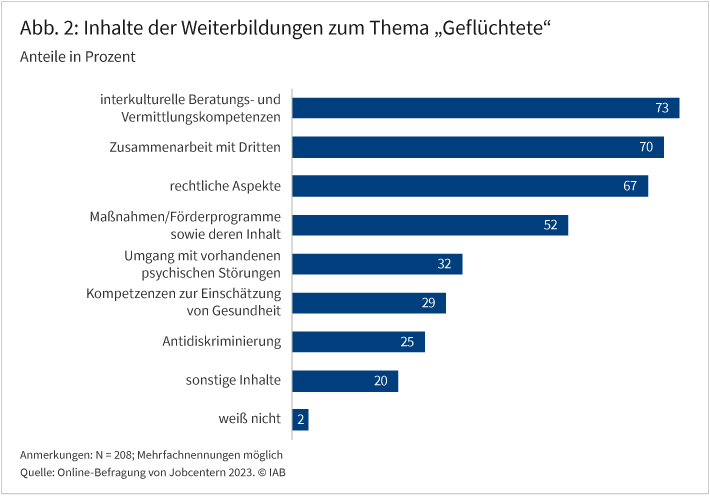

Knapp drei von vier Jobcentern geben interkulturelle Beratungs- und Vermittlungskompetenzen als ein Ziel der zur Verfügung stehenden Weiterbildungen an (siehe Abbildung 2). Dabei dürfte auch das Thema Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg eine Rolle spielen, welches bei der Betreuung von Eingewanderten zentral sein kann (lesen Sie hierzu einen aktuellen Beitrag von Katja Hartosch und anderen im IAB-Forum).

Das Thema „Zusammenarbeit mit Dritten“ spielt ebenfalls eine große Rolle. Immerhin 70 Prozent der Jobcenter führen entsprechende Kursinhalte an. Dritte können beispielsweise Beratungsstellen für Geflüchtete oder Netzwerke für Geflüchtete, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder die örtliche Ausländerbehörde sein. Weiterbildungen zu den oftmals sehr komplexen aufenthalts- und sozialrechtlichen Fragen werden ebenfalls häufig angeboten (67 % der befragten Jobcenter). Gleiches gilt für Weiterbildungsangebote zu arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und Förderprogrammen (52 %).

Für 29 Prozent der Jobcenter stehen ferner Weiterbildungen zum Thema „Gesundheit“ (einschließlich Einschätzung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit) zur Verfügung. Fachkräfte, die daran teilnehmen, müssen sich dann etwa beim Erkennen psychischer Auffälligkeiten nicht nur auf ihr Bauchgefühl verlassen, wie Frank Oschmiansky und Sandra Popp im oben bereits erwähnten Beitrag argumentieren.

32 Prozent der Jobcenter geben an, dass ihnen Kurse zum Umgang mit psychischen Störungen zur Verfügung stehen. Dies ist zum Beispiel bei der Betreuung ukrainischer Geflüchteter wichtig. Denn diese sind laut einem aktuellen IAB-Forschungsbericht von Yuliya Kosyakova und anderen häufiger von einer depressiven Symptomatik und Angststörungen betroffen als die Bevölkerung in Deutschland insgesamt.

Ein Viertel der Jobcenter gibt ferner an, dass Weiterbildungen zu Antidiskriminierung und Diskriminierungsschutz zur Verfügung stehen. Unter der Kategorie „Sonstige Inhalte“ (20 %) wurden zu einem beträchtlichen Teil Weiterbildungen genannt, die sich mit der Anerkennung von vorhandenen Qualifikationen und Bildungszertifikaten aus dem Ausland sowie den zugehörigen Verfahren befassen.

Jobcenter schätzen die Qualität der Weiterbildungen als hoch ein

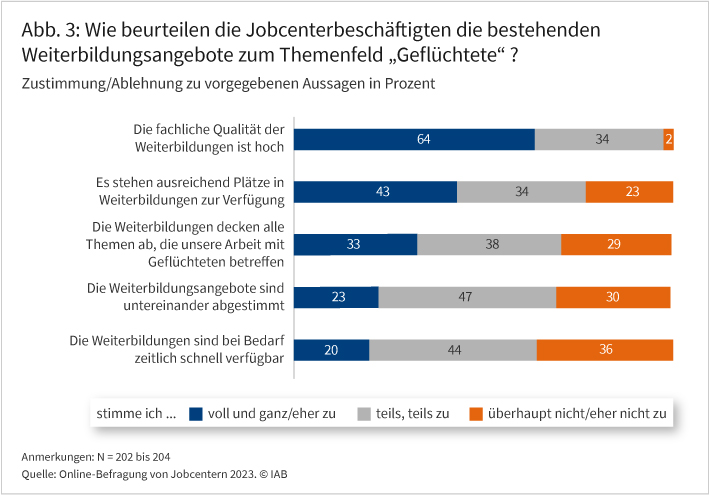

„Die fachliche Qualität der Weiterbildungen ist hoch“ – dieser Aussage stimmen fast zwei Drittel der Jobcenter „voll und ganz“ oder „eher“ sowie ein Drittel teilweise zu (siehe Abbildung 3). Nur 2 Prozent der Jobcenter äußern sich hier kritisch. Insgesamt erscheint also die Zufriedenheit der Jobcenter mit der fachlichen Qualität von Weiterbildungen zum Themenbereich Flucht und Geflüchtete recht hoch.

Bei den anderen abgefragten Beurteilungskriterien ist das Meinungsbild gemischter. So stimmen 43 Prozent der Aussage, dass stets genug Plätze in Weiterbildungen zur Verfügung stehen, „voll und ganz“ oder „eher“ zu. 34 Prozent sehen dies nur teilweise so, ein knappes Viertel stimmt dem (eher) nicht zu.

Ein Drittel stimmt (voll und ganz oder eher) der Aussage zu, dass Weiterbildungen alle Themen abdecken, die die eigene Arbeit mit Geflüchteten betreffen. 38 Prozent stimmen dem teilweise zu, 29 Prozent (eher oder überhaupt) nicht. Für etliche Jobcenter scheinen also Themen im Weiterbildungsportfolio zu fehlen.

Verbesserungspotenziale scheint es außerdem bei der Abstimmung der Weiterbildungsangebote untereinander zu geben: Für fast jedes vierte Jobcenter scheint eine solche Abstimmung zu fehlen. Jedes fünfte Jobcenter scheint mit der schnellen Verfügbarkeit der Angebote zufrieden zu sein. Allerdings schätzt über ein Drittel der Jobcenter die schnelle Verfügbarkeit kritisch ein. 44 Prozent sehen sie als teilweise gegeben an.

Fazit

Die erfolgreiche Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt erfordert eine hohe Professionalität der betreuenden Fachkräfte in den Jobcentern. Weiterbildungen können zu dieser Professionalität beitragen.

Eine standardisierte Online-Befragung zeigt, dass der weit überwiegenden Mehrheit der Jobcenter Weiterbildungsangebote zum Themenbereich Flucht bekannt sind. Diese Angebote nehmen sie auch rege in Anspruch. Mit der fachlichen Qualität dieser Weiterbildungen ist die Mehrheit der Jobcenter (sehr) zufrieden.

Ein Viertel bis gut ein Drittel der befragten Jobcenter ist allerdings nicht damit zufrieden, was die schnelle Verfügbarkeit, die Abstimmung der Weiterbildungen untereinander sowie die Abdeckung relevanter Themen angeht. Hier bestehen ebenso Verbesserungspotenziale wie bei der Zusammensetzung der Teilnehmenden: Über Beratungs- und Vermittlungsfachkräfte hinaus sollten Weiterbildungsangebote etwa zu interkultureller Kompetenz oder psychischer Gesundheit verstärkt auch von Beschäftigten in der Leistungsabteilung wahrgenommen werden. Ähnliches gilt für die Beschäftigten in der Eingangszone, denn hier gibt es ebenfalls wichtige Kontakte zwischen Eingewanderten und Jobcenter-Beschäftigten.

In aller Kürze

- Insbesondere Jobcentern, die von der Bundesagentur für Arbeit und den Kommunen gemeinsam betrieben werden, stehen viele Weiterbildungen zum Themenbereich Flucht und Geflüchtete zur Verfügung.

- Am häufigsten werden Weiterbildungen zu interkultureller Kompetenz, zur Zusammenarbeit mit Dritten und zu rechtlichen Fragen angeboten.

- Die Weiterbildungsangebote zum Themenbereich Flucht werden vielfach genutzt, vor allem von arbeitnehmerorientierten Fachkräften aus der Beratung und der Vermittlung.

- Jobcenter schreiben diesen Weiterbildungen hohe fachliche Qualität zu.

- Kritischere Einschätzungen gibt es insbesondere hinsichtlich der schnellen Verfügbarkeit der Angebote, der Abstimmung der Angebote untereinander und der Abdeckung relevanter Themen.

- Sinnvoll wäre, die Teilnahme auf Beschäftigte in der Leistungsabteilung sowie der Eingangszone auszuweiten, denn auch hier finden häufige Kontakte zwischen Eingewanderten und Beschäftigten der Jobcenter statt.

Literatur

Hartosch, Katja; Kupka, Peter; Osiander, Christopher; Rauch, Angela; Schreyer, Franziska (2024): Kommunikation mit Geflüchteten: Wie Jobcenter mit sprachlicher Diversität umgehen. In: IAB-Forum, 13.3.2024.

Kasrin, Zein; Tübbicke, Stefan (2025): Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik verbessern die Arbeitsmarktchancen Geflüchteter auch langfristig. In: IAB-Forum, 5.2.2025.

Kosyakova, Yuliya; Rother, Nina; Zinn, Sabine (Hrsg.); Bartig, Susanne; Biddle, Louise; Büsche, Matteo Jacques; Cardozo Silva, Adriana; Cumming, Philippa; Eckhard, Jan; Gatskova, Kseniia; Koch, Theresa; Marchitto, Andrea; Schwanhäuser, Silvia; Siegert, Manuel; Sommer, Elena; Süttmann, Felix; Tanis, Kerstin; Rother, Nina; Zinn, Sabine (2025): Lebenssituation und Teilhabe ukrainischer Geflüchteter in Deutschland: Ergebnisse der IAB-BAMF-SOEP-Befragung. IAB-Forschungsbericht Nr. 5.

Oschmiansky, Frank; Popp, Sandra (2020): Psychische Probleme von Menschen im SGB II: Was Fachkräfte im Jobcenter tun, um diese zu erkennen. In: IAB-Forum, 14.9.2020.

Schreyer, Franziska; Böhringer, Daniela; Brussig, Martin; Hartosch, Katja; Kellmer, Ariana; Kupka, Peter; Osiander, Christopher; Rauch, Angela; Schlee, Thorsten (2024): Geflüchtete aus der Ukraine: Jobcenter schreiben ihnen gute Arbeitsmarktchancen zu. IAB-Kurzbericht Nr. 12.

Bild: contrastwerkstatt/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250702.01

Osiander, Christopher; Hartosch, Katja ; Kupka, Peter ; Rauch, Angela; Schreyer, Franziska (2025): Betreuung von Geflüchteten: Wie Beschäftigte in Jobcentern sich weiterbilden, In: IAB-Forum 2. Juli 2025, https://iab-forum.de/betreuung-von-gefluechteten-wie-beschaeftigte-in-jobcentern-sich-weiterbilden/, Abrufdatum: 24. January 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Christopher Osiander

- Katja Hartosch

- Peter Kupka

- Angela Rauch

- Franziska Schreyer

Dr. Christopher Osiander ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.

Dr. Christopher Osiander ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.  Katja Hartosch war wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB.

Katja Hartosch war wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB.  Dr. Peter Kupka war wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.

Dr. Peter Kupka war wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.  Angela Rauch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB.

Angela Rauch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB. Dr. Franziska Schreyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB.

Dr. Franziska Schreyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB.