5. November 2025 | Serie „Equal Pay Day 2025“

Frauen sind schlechter über das Gehalt ihrer Kolleg*innen informiert als Männer

Das Entgelttransparenzgesetz verpflichtet Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten, auf Nachfrage Auskunft über das Durchschnittsgehalt von Personen des jeweils anderen Geschlechts mit gleichwertiger Arbeit zu geben. Eine neue EU-Entgelttransparenzrichtlinie, die bis Mitte 2026 umgesetzt werden soll, wird zudem eine Berichtspflicht über die Gehälter in Unternehmen ab 100 Beschäftigten nach Geschlecht und Tätigkeitsgruppen einführen.

Wissenschaftliche Studien, zum Beispiel von Zoë Cullen und Bobak Pakzad‐Hurson aus dem Jahr 2023, zeigen, dass die Bereitstellung entsprechender Information die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen in den USA reduziert hat. Eine wissenschaftliche Evaluation des entsprechenden deutschen Gesetzes durch Katharina Brütt und Huaiping Yuan aus dem Jahr 2024 kommt hingegen zu dem Ergebnis, dass dieses keine Auswirkungen auf die betroffenen Firmen hatte.

Für die Wirkungslosigkeit des deutschen Gesetzes gibt es verschiedene Erklärungen. Einerseits ist es möglich, dass das Entgelttransparenzgesetz zwar angewendet wird und insofern tatsächlich etwas mehr Transparenz schafft, aber aus bestimmten Gründen keine Wirkung entfaltet – zum Beispiel, weil Frauen möglicherweise die so gewonnenen Informationen nicht in Gehaltsverhandlungen anbringen. Andererseits kann es sein, dass das gesetzliche Informationsrecht kaum genutzt wird, wie etwa Helge Emmler und Christina Klemmer in einer 2023 für die Hans-Böckler-Stiftung verfassten Studie argumentieren.

Um Informationen über das Durchschnittsgehalt ihrer Kolleg*innen zu erhalten, müssen die Betroffenen aktiv im Unternehmen nachfragen, etwa beim Betriebsrat oder bei der Geschäftsführung. Dies stellt für viele eine hohe Hürde dar.

Jede vierte Beschäftigte will Kolleg*innen nicht nach deren Gehalt fragen

Eine einfachere Möglichkeit, das Gehalt von Kolleg*innen zu erfahren, ist das direkte Gespräch. Obwohl dies rechtlich erlaubt ist, fühlen sich viele damit unwohl – womöglich aus sozialen oder kulturellen Gründen. Laut einer Umfrage des Stellenportals Stepstone aus dem Jahr 2019 sehen es 37 Prozent der Befragten kritisch, wenn Kolleg*innen wissen, was sie verdienen. Ähnliche Zahlen hat das IAB kürzlich erhoben. Etwa ein Viertel der Befragten gab demnach an, sich unwohl damit zu fühlen, Kolleg*innen nach deren Gehalt zu fragen.

Dies ist ein Ergebnis aus der 6. Welle der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL). Die entsprechenden Fragen wurden im März und April 2025 von etwa 3.500 abhängig Beschäftigten beantwortet. Bei Zustimmung der Befragten wurden die Antworten anschließend mit den administrativen Daten aus der IAB-Beschäftigtenhistorik verknüpft (nähere Informationen dazu finden Sie in einem 2024 erschienenen Beitrag von Mustafa Coban und anderen im IAB-Forum).

Frauen verdienen im Schnitt weniger als vergleichbare Kolleg*innen, empfinden dies aber nicht so

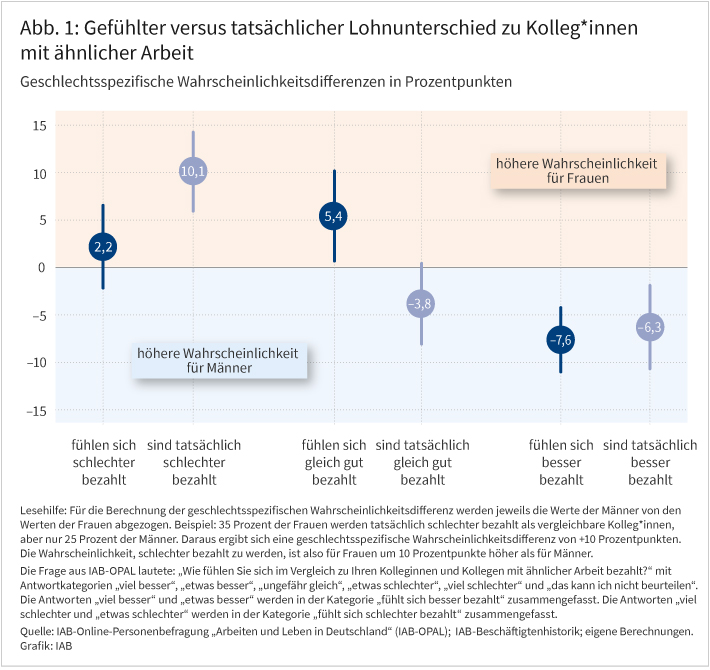

Im ersten Teil der Befragung wurden geschlechtsspezifische Unterschiede zu der Frage erhoben, wie viel die Befragten nach eigener Einschätzung im Vergleich zu ihren Kolleg*innen mit ähnlicher Arbeit verdienen (auf einer sechsstufigen Skala von „viel besser“ bis „viel schlechter“). Tatsächlich zeigen sich hier Unterschiede zwischen den Geschlechtern (siehe Abbildung 1): Frauen haben eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit als Männer, sich gleich gut bezahlt zu fühlen (5 Prozentpunkte). Damit einher geht eine signifikant niedrigere Wahrscheinlichkeit, sich besser bezahlt zu fühlen (-8 Prozentpunkte).

Vergleicht man das Gehalt der Befragten mit dem tatsächlichen Gehalt ihrer Kolleg*innen aus der IAB-Beschäftigtenhistorik, zeigt sich jedoch: Dieses Empfinden entspricht größtenteils nicht den tatsächlichen Lohnunterschieden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine weibliche Befragte unterdurchschnittlich verdient (relativ zum Mediangehalt ihrer Kolleg*innen in demselben Beruf), ist um 10 Prozentpunkte höher als bei männlichen Befragten – obwohl Frauen und Männer sich genauso oft schlechter bezahlt fühlen wie vergleichbare Kolleg*innen.

Als vergleichbare Kolleg*innen gelten dabei alle Personen in demselben Betrieb, die derselben fünfstelligen Berufsgruppe angehören und dieselbe Arbeitszeit haben (also entweder Vollzeit oder Teilzeit arbeiten). Ein Tagesdurchschnittslohn gilt als gleich, wenn er höchstens fünf Euro über oder unter dem Lohn vergleichbarer Kolleg*innen liegt. Eine fünfstellige Berufsgruppe bezeichnet die feinste Ebene der Klassifikation der Berufe, in der einzelne Berufe nach Tätigkeitsmerkmalen systematisch unterschieden werden.

Diese Diskrepanz zwischen gefühltem und tatsächlichem Gender-Pay-Gap bietet eine mögliche Erklärung dafür, weshalb das Entgelttransparenzgesetz in seiner aktuellen Form nur wenig Wirkung zeigt: Frauen könnten möglicherweise deswegen keinen Informationsbedarf sehen, weil sie irrtümlich den Eindruck haben, genauso gut bezahlt zu werden wie ihre Kolleg*innen.

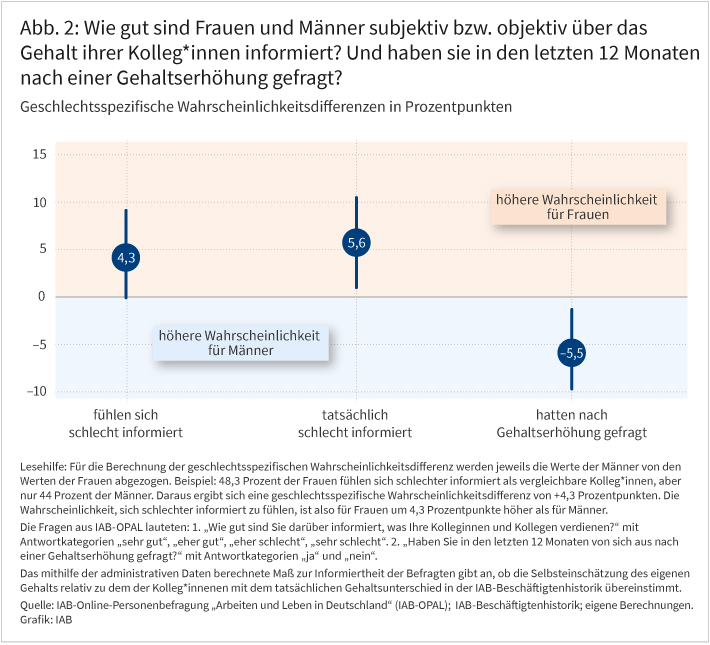

Tatsächlich fühlen sich Frauen mit einer um 4 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit schlechter informiert als Männer (siehe Abbildung 2). Dieser Unterschied ist zwar statistisch nicht signifikant. Allerdings zeigt sich ein realer Unterschied auch in den administrativen Daten. Denn wenn man die Selbsteinschätzung der Befragten in Relation zum tatsächlichen Lohnunterschied setzt, sind Frauen mit einer um 6 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich schlechter über die Gehälter ihrer Kolleg*innen informiert als Männer (siehe Abbildung 2).

Diese Informationslücke führt möglicherweise dazu, dass Frauen seltener um eine Gehaltserhöhung bitten als Männer. Tatsächlich haben Frauen eigenen Angaben zufolge in den zwölf Monaten vor der Befragung mit einer um 5 Prozentpunkte geringeren Wahrscheinlichkeit nach einer Gehaltserhöhung gefragt als Männer (siehe Abbildung 2). Dieses Muster deckt sich mit bisherigen wissenschaftlichen Studien wie der 2014 publizierten von Andreas Leibbrandt und John A. List: Sie zeigen, dass Frauen insgesamt weniger als Männer bereit sind, über ihr Gehalt zu verhandeln, und sich mit niedrigeren Gehältern zufriedengeben.

Frauen sprechen seltener als Männer mit ihren Kolleg*innen über deren Gehalt

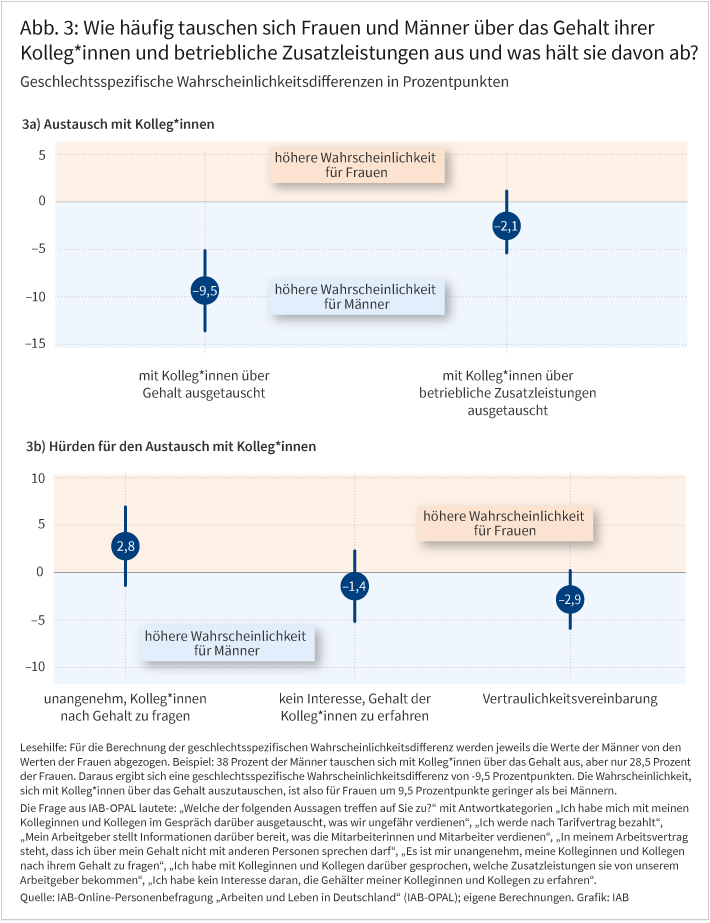

Die IAB-OPAL-Befragung liefert zudem wichtige Hinweise darauf, warum Frauen schlechter informiert sind als Männer. So geben Frauen deutlich seltener an, mit ihren Kolleg*innen über deren Gehalt zu sprechen (siehe Abbildung 3). Im Hinblick auf etwaige Zusatzleistungen des Arbeitgebers, etwa Kinderbetreuung, Homeoffice, Aktienoptionen oder Prämien, fühlen sie sich hingegen ähnlich gut informiert wie Männer.

Obwohl Frauen schlechter über etwaige Gehaltsunterschiede informiert sind als Männer, gibt es keinen signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschied bei der Nachfrage nach entsprechenden Informationen. Frauen fühlen sich nach eigenen Angaben auch nicht unwohler als Männer damit, nach dem Gehalt ihrer Kolleg*innen zu fragen. Sie unterliegen zwar etwas seltener als Männer einer entsprechenden Vertraulichkeitsvereinbarung – allerdings ist auch dieser Unterschied nicht statistisch signifikant.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Frauen verdienen öfter als Männer weniger als ihre Kolleg*innen in demselben Beruf und bei gleicher Arbeitszeit. Frauen sind zudem schlechter über das Gehalt ihrer Kolleg*innen informiert und sprechen seltener mit ihnen über deren Gehalt.

In einem aktuellen Beitrag für das IAB-Forum zeigen Ole Brüggemann und andere, dass Beschäftigte, die sich mit ihren Kolleg*innen über ihre Gehälter austauschen, den eigenen Lohn seltener als fair empfinden – mit potenziell negativen Folgen für ihre Motivation. Daher könnte mehr Lohntransparenz innerhalb von Unternehmen dazu führen, dass Frauen ihr Gehalt aktiver als bislang nachverhandeln.

Vor diesem Hintergrund erscheint es möglich, dass die geplante Berichtspflicht durch das neue EU-Entgelttransparenzgesetz die Informationsunterschiede zwischen Frauen und Männern verringern wird. Ob sich dies auf die Lohnlücke innerhalb von Unternehmen auswirkt, muss jedoch empirisch evaluiert werden.

In aller Kürze

- Frauen schätzen häufiger falsch ein, ob sie mehr, weniger oder gleich viel verdienen wie vergleichbare Kolleg*innen. Sie gehen deutlich häufiger als Männer (5 Prozentpunkte) davon aus, etwa denselben Lohn zu erhalten. Tatsächlich verdienen sie aber signifikant häufiger als Männer (10 Prozentpunkte) weniger als Kolleg*innen, die in demselben Beruf und mit der gleichen Arbeitszeit tätig sind.

- Frauen fühlen sich schlechter als Männer über das Gehalt ihrer Kolleg*innen informiert.

- Frauen sprechen signifikant seltener als Männer mit ihren Kolleg*innen über deren Gehalt. Sie haben jedoch einen ähnlichen Informationsbedarf wie Männer.

Daten und Methoden

Die Befragungsdaten stammen aus Welle 6 der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ des IAB (IAB-OPAL). Für diesen Beitrag wurde das Sample auf Personen beschränkt, die zum Zeitpunkt ihrer Befragung abhängig beschäftigt waren und ihren Arbeitgeber seit mindestens 2023 nicht mehr gewechselt hatten. Die Befragten mussten zudem einer Verknüpfung mit den administrativen Daten des IAB zugestimmt haben. Im Analysedatensatz sind zudem nur Person enthalten, für die zum 31. Dezember 2023 Daten zu den engsten Kolleg*innen vorlagen. Im finalen Sample verblieben daher circa 3.500 Personen.

Bei IAB-OPAL wird die Stichprobe auf die Altersgruppe der 18- bis 65-Jährigen beschränkt. Die Befragten werden zufällig ausgewählt und per Brief zur Befragung eingeladen. Um repräsentative Aussagen für die gesamte sozialversicherungspflichtige Erwerbsbevölkerung treffen zu können, wurde in allen Analysen eine Gewichtung vorgenommen. Alle dargestellten Koeffizienten beruhen auf gewichteten OLS-Regressionen.

Für einige der Abbildungen werden die Befragungsdaten mit Daten aus der IAB-Beschäftigtenhistorik verknüpft. Die Befragten mussten dem vorher zugestimmt haben. Die Verknüpfung erfolgte, um die tatsächliche Differenz zwischen dem Gehalt der Befragten und ihren engsten Kolleg*innen zu berechnen. Letztere wurden als alle Beschäftigten in demselben Betrieb, in demselben 5-Steller-Beruf und mit derselben Arbeitszeit (Vollzeit oder Teilzeit) definiert. Die Information zu den Gehältern liegt zum 31. Dezember 2023 vor.

Literatur

Brüggemann, Ole; Hinz, Thomas; Lang, Julia; Strauss, Susanne; Zubanov, Nick (2025): Wie fair empfinde ich meinen Lohn? Das Arbeitsumfeld macht den Unterschied. In: IAB-Forum, 3.2.2025.

Brütt, Katharina; Yuan, Huaiping (2024): Transparency Upon Request: The Right to Pay Information and the Gender Pay Gap. Working Paper.

Coban, Mustafa; Baisch, Benjamin; Distler, Christine; Schwarz, Stefan; Trappmann, Mark; Weik, Jonas Aljoscha; Wenzig, Claudia; Wilden, Hanna; Zins, Stefan (2024): IAB-OPAL: Mit dem neuen Online-Panel schneller zu belastbaren Befunden kommen. In: IAB-Forum, 11.11.2024.

Cullen, Zoë; Pakzad‐Hurson, Bobak (2023): Equilibrium effects of pay transparency. Econometrica, 91(3), S. 765-802.

Emmler, Helge; Klenner, Christina (2023): Wie wird das Entgelttransparenzgesetz in Betrieben umgesetzt? Antworten Betriebs- und Personalräte 2021. WSI-Report Nr. 84.

Leibbrandt, Andreas; List, John A. (2015). Do women avoid salary negotiations? Evidence from a large-scale natural field experiment. Management Science, 61(9), S. 2016-2024.

Bild: Moon Safari / stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20251105.01

Illing, Hannah; Baisch, Benjamin (2025): Frauen sind schlechter über das Gehalt ihrer Kolleg*innen informiert als Männer, In: IAB-Forum 5. November 2025, https://iab-forum.de/frauen-sind-schlechter-ueber-das-gehalt-ihrer-kolleginnen-informiert-als-maenner/, Abrufdatum: 8. January 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Hannah Illing

- Benjamin Baisch

Dr. Hannah Illing ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe des Direktors am IAB.

Dr. Hannah Illing ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe des Direktors am IAB. Benjamin Baisch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Empirische Methoden des IAB.

Benjamin Baisch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Empirische Methoden des IAB.