22. Juli 2025 | Beruf, Berufswahl und berufliche Arbeitsmärkte

Anstrengung ohne angemessene Gegenleistung verdoppelt die Wahrscheinlichkeit eines Jobwechsels

Die Sicherung von Fachkräften ist angesichts der demografischen Herausforderungen für den Arbeitsmarkt ein Thema von hohem ökonomischen wie gesellschaftlichen Stellenwert. Eine Stellschraube, die in diesem Zusammenhang häufig erwähnt wird, ist die Attraktivität von Beschäftigungsverhältnissen. Dazu gehört maßgeblich auch eine angemessene materielle wie immaterielle Gegenleistung für das, was am Arbeitsplatz gefordert wird.

Nicht immer wiegt die erhaltene Gegenleistung die physischen, emotionalen und psychischen Jobanforderungen auf

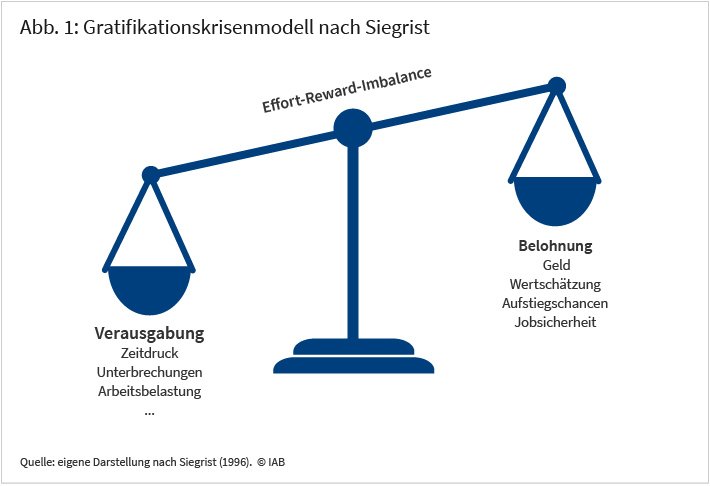

Doch diese Gegenleistung für die Anstrengung entspricht nicht immer dem, was Beschäftigte für angemessen halten. Für viele Beschäftigte besteht ein Ungleichgewicht. Johannes Siegrist hat dieses Phänomen in einer 1996 publizierten Studie systematisch erfasst und ein Modell beruflicher Gratifikationskrisen präsentiert, auch bekannt als Effort-Reward-Imbalance Modell.

Gegenstand von Siegrists Analyse sind die gesundheitlichen Auswirkungen von Beschäftigungsbedingungen, bei denen die Gegenleistung für die Anstrengung dem grundlegenden Prinzip eines ausgewogenen Verhältnisses von Geben und Nehmen – also der Reziprozitätsnorm – widerspricht.

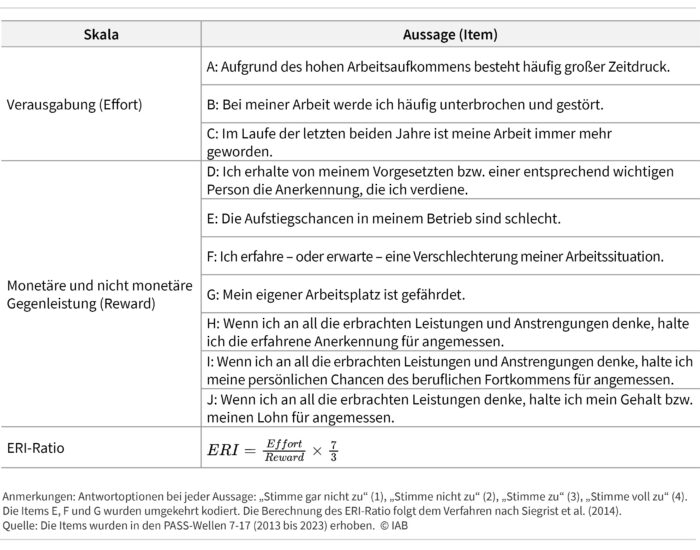

Die erste Komponente des Modells umfasst physische, emotionale und psychische Anforderungen des Jobs (im Folgenden unter „Verausgabung“ subsummiert). Dazu gehören beispielsweise Zeitdruck, Arbeitsaufkommen und körperliche Belastungen. Diesen steht eine zweite Komponente gegenüber – der monetäre und nicht monetäre Gegenwert (Belohnung) in Form von Geld, Wertschätzung, Aufstiegschancen und Jobsicherheit. Diese Faktoren sind nur teilweise arbeitsvertraglich definiert, insbesondere was die Anerkennung der Anstrengung durch den oder die Vorgesetzte betrifft.

Wenn die berufliche Verausgabung die Belohnung immer wieder übersteigt, dann kann das zu negativen emotionalen Reaktionen und chronischem Stress führen sowie in der Folge das Risiko für bestimmte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Burnout und Depressionen erhöhen.

Die Panelstudie „Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ (PASS) enthält für den Erhebungszeitraum von 2013 bis 2023 insgesamt zehn Fragen, die sich auf wesentliche Aspekte des Effort-Reward-Imbalance-Modells beziehen. Aus den Antworten auf diese Fragen wiederum wurde eine Maßzahl errechnet, anhand derer sich das Verhältnis zwischen Verausgabung (Effort) und der monetären und nicht monetären Gegenleistung (Reward) abbilden lässt (siehe Infokasten „Daten und Methoden“).

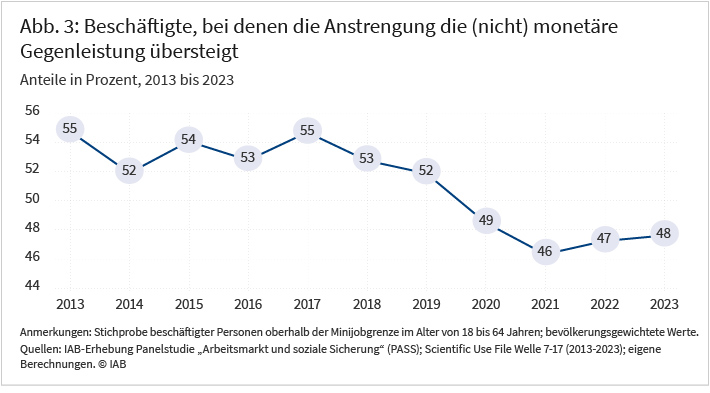

Befragt wurden Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren mit einer Beschäftigung oberhalb der Minijob-Grenze. In Anlehnung an eine kürzlich erschienene Studie, die der Autor dieses Beitrags durchgeführt hat, wird im Folgenden in den Blick genommen, wie sich ein Ungleichgewicht zwischen Verausgabung und monetärer beziehungsweise nicht monetärer Gegenleistung – dies betraf im Jahr 2023 48 Prozent der Beschäftigten (siehe Abbildung 3) – auf die Gesundheit, die Zufriedenheit und die Neigung von Beschäftigten auswirkt, den bestehenden Job zu wechseln.

Sogenannte multivariate Analysen, mit denen sich der Effekt einzelner Variablen isoliert von anderen Faktoren messen lässt, zeigen, dass es Auswirkungen in mehrfacher Hinsicht hat, wenn die berufliche Verausgabung den Gegenwert, den die Beschäftigten dafür erhalten, übersteigt:

- Mehr Arztbesuche: Bei einem Wechsel in ein Arbeitsumfeld, bei dem die Verausgabung die monetäre und nicht monetäre Gegenleistung übertrifft, erhöht sich die Zahl der Arztbesuche in den jeweils letzten drei Monaten im Schnitt von 2,1 auf 2,3, also um 0,2. Dies entspricht immerhin einem Plus von circa 9 Prozent.

- Geringere Jobzufriedenheit: Auf einer 11-Punkte-Skala von 0 („Ganz und gar unzufrieden“) bis 10 („Ganz und gar zufrieden“) sinkt die durchschnittliche Jobzufriedenheit von 7,7 auf 6,8 Punkte, also deutlich um 0,9 Skalenpunkte.

- Häufigere Jobwechselabsichten: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine beschäftigte Person in den letzten vier Wochen vor der Befragung nach einem neuen Job gesucht hat, steigt im Schnitt von 4,3 auf 10,8 Prozent, also um gut 6 Prozentpunkte.

- Häufigere Jobwechsel: Die Wahrscheinlichkeit eines Jobwechsels in den zwölf Monaten nach der Befragung steigt im Durchschnitt von 4,4 auf 8,7 Prozent, also um gut 4 Prozentpunkte.

In der oben genannten Studie zeigte sich zudem, dass auch die Größe des Ungleichgewichts einen Unterschied macht. Denn je größer dieses ausfällt, desto höher sind sowohl die Gesundheitsrisiken als auch die Unzufriedenheit im Job. Und desto wahrscheinlicher suchen die Betroffenen nach einem neuen Job oder wechseln tatsächlich ihre Arbeitsstelle.

Zwischen einzelnen Beschäftigtengruppen bestehen deutliche Unterschiede

Die psychosoziale Arbeitsbelastung, die dadurch entsteht, dass Beschäftigte ihre Anstrengung unzureichend honoriert sehen, ist also ein ganz wesentlicher Grund dafür, dass Menschen ihren Arbeitsplatz wechseln. Zugleich sind nicht alle Beschäftigtengruppen gleichermaßen Arbeitsbedingungen ausgesetzt, die zu einem derartigen Ungleichgewicht führen.

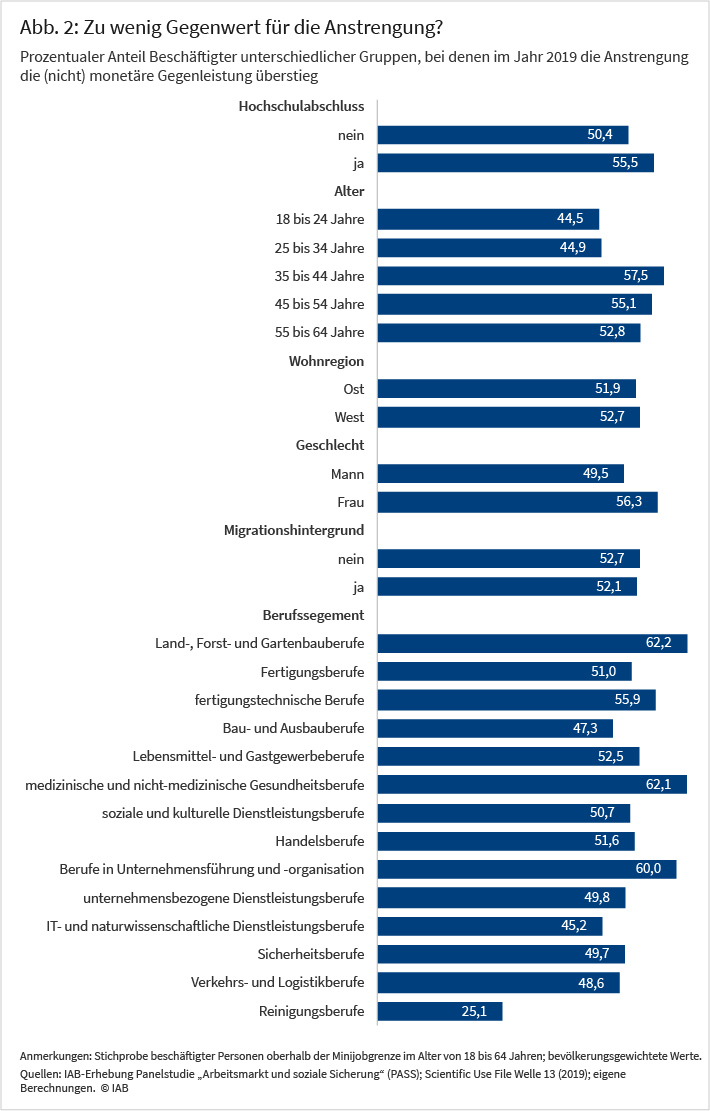

Analysen für das Erhebungsjahr 2019, also vor dem Beginn der Covid-19-Pandemie, zeigen, dass Beschäftigte mit Hochschulabschluss und Frauen häufiger, jüngere Beschäftigte hingegen seltener mit einem wahrgenommenen Ungleichgewicht zwischen beruflicher Verausgabung und der dafür erhaltenen Gegenleistung konfrontiert waren. Für Beschäftigte in den neuen Bundesländern und Personen mit Migrationshintergrund weisen die Befunde dagegen keine wesentlichen Unterschiede gegenüber der jeweiligen Vergleichsgruppe (d. h. Beschäftigte in den alten Bundesländern beziehungsweise ohne Migrationshintergrund) auf.

Auffällig ist indes, dass strukturell bedingt jeweils mehr als 60 Prozent der Beschäftigten in Land-, Forst- und Gartenbauberufen, Gesundheitsberufen und Berufen in der Unternehmensführung und -organisation ein Missverhältnis zwischen Verausgabung und Belohnung mit Blick auf ihre eigene Arbeit berichten. Insgesamt waren 2019 52 Prozent der Beschäftigten einem solchen Ungleichgewicht ausgesetzt.

2020 und 2021 sank der Anteil der Beschäftigten mit einem Ungleichgewicht zwischen Anstrengung und Gegenleistung deutlich

Zwischen 2013 und 2019 bewegte sich der Anteil der Beschäftigten, die das Verhältnis zwischen Verausgabung und Belohnung als unausgewogen wahrgenommen haben, zwischen 52 und 55 Prozent. Danach sank der Anteil auf bis zu 46 Prozent im Jahr 2021 und liegt seitdem weitgehend auf diesem Niveau. Der Rückgang setzte schon 2018 ein, war aber in den Corona-Jahren 2020 und 2021 besonders ausgeprägt. Weiterführende Analysen verdeutlichen, dass vor allem die Komponente Verausgabung für die Veränderung der letzten Jahre ursächlich ist. Die künftige Forschung wird zeigen, ob sich der Niveauunterschied, der möglicherweise durch die wirtschaftliche Lage bedingt ist, auch langfristig verfestigt.

Fazit

Ein Ungleichgewicht zwischen beruflicher Verausgabung und der materiellen wie immateriellen Gegenleistung verstärkt nicht nur psychosozialen Stress und gesundheitliche Risiken, sondern verdoppelt auch die Wahrscheinlichkeit eines Jobwechsels. Besonders betroffen sind bestimmte Berufsgruppen, Frauen und Hochschulabsolvent*innen; Jüngere hingegen seltener.

Insbesondere in den Jahren 2020 und 2021, also während der Covid-19-Pandemie, sank der Anteil der Beschäftigten mit einem wahrgenommenen Ungleichgewicht deutlich und stieg danach kaum an. Es ist jedoch offen, ob der Anteil auch langfristig auf diesem Niveau bleibt.

Die Befunde der hier zugrunde liegenden Studie liefern auch Ansatzpunkte dafür, wie die Betriebe dazu beitragen können, dem hier beschriebenen Ungleichgewicht, das viele Beschäftigte betrifft, etwas entgegenzusetzen, und Beschäftigte so besser an sich binden können. Insofern liegt hier auch ein nicht zu unterschätzender Hebel zur Sicherung von Fachkräften. Dazu zählt insbesondere, dass sie ihren Beschäftigten bessere Karriereperspektiven bieten, exzessive Überstunden begrenzen und dafür Sorge tragen, dass ihre Beschäftigten eine angemessene Wertschätzung der Anstrengung durch ihre Vorgesetzten erfahren.

Daten und Methoden

Die Analysen basieren auf den Wellen 7 bis 17 (2013 bis 2023) des Panels „Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ (PASS), einer jährlichen deutschlandweit durchgeführten Wiederholungsbefragung des IAB mit den Schwerpunktthemen Arbeitsmarkt, Armut und SGB-II-Leistungsbezug. Die in der Analysestichprobe enthalten Personen sind 18 bis 64 Jahre alt und jeweils oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze beschäftigt. Die Welle 17 (Erhebungsjahr 2023) wurde für die multivariate Analyse ausgeschlossen, da aufgrund der Rechtszensierung der Daten nicht identifiziert werden kann, welche Beschäftigten in den zwölf Monaten nach der letzten Befragung ihren Job gewechselt haben.

Die Analysen basieren auf multivariaten Regressionsverfahren, die auf der Individualebene für zeitunveränderliche Störfaktoren kontrollieren. Ferner wurden periodisch bedingte Störfaktoren (Erhebungswellen) und die folgenden zeitveränderlichen Störfaktoren in den Regressionsmodellen kontrolliert: Alter (gruppiert), Ehestatus, Anzahl der Kinder, Haushaltsgröße, Wohnregion (West oder Ost), Bildungsjahre, Arbeitslosigkeitserfahrung und Wirtschaftszweig. Für die deskriptiven Auswertungen (siehe Abbildung 2 und 3) wurden Hochrechnungsfaktoren verwendet (siehe Trappmann et al. 2019 für einen kurzen Überblick).

Das Verhältnis zwischen Verausgabung und dem dafür erhaltenen Gegenwert wurde mit der Effort-Reward-Imbalance-Skala nach Siegrist et al. (2014) ermittelt, die in der wissenschaftlichen Literatur breit anerkannt ist. Neben der situationsspezifischen Komponente (Verausgabung und Belohnung) beinhaltet das Gratifikationskrisenmodell mit dem Überengagement noch eine personenspezifische Komponente. Letztere Komponente, die übermäßigen Ehrgeiz und kontinuierliches Streben nach Anerkennung und Wertschätzung von Beschäftigten abbildet, wird nicht im PASS erhoben.

Seit der PASS-Welle 2013 wird ausschließlich die Kurzform der Skala der situationsspezifischen Komponente über insgesamt zehn Aussagen erhoben, denen die befragten Personen „gar nicht zustimmen“ (1), „nicht zustimmen (2), „zustimmen“ (3) oder „voll zustimmen“ (4) konnten:

Die Angaben der Befragten werden zur Berechnung von zwei additiven Indizes herangezogen: Drei Items fließen in die Teilskala der Verausgabung (Effort) und sieben in die Teilskala der Belohnung (Reward) ein. Im nächsten Schritt wurde das Verhältnis von Verausgabung (Skala von 3–12) zu Belohnung (Skala von 7–28) berechnet und mit dem Gewichtungsfaktor 7/3 multipliziert, um die ungleiche Anzahl der beiden Skalen zu berücksichtigen:

Das daraus resultierende Verhältnis zwischen Verausgabung und Belohnung (Effort-Reward-Imbalance-Ratio) kann theoretisch Werte von 0,25 bis 4 annehmen. Ein Wert kleiner 1 impliziert, dass die Verausgabung der Befragten aus deren Sicht kleiner ist als die monetäre und nicht monetäre Gegenleistung, die sie dafür erhalten. Umgekehrt impliziert ein Wert größer 1, dass die Verausgabung größer ist als der erhaltene Gegenwert. Für die deskriptiven und multivariaten Analysen wurden die Fälle zwei Kategorien zugeordnet: der ersten Kategorie, wenn ERI>1, und der zweiten Kategorie, wenn ERI≤1. Für weitere Infos zur Berechnung und zu den psychometrischen Eigenschaften der Effort-Reward-Imbalance-Skala siehe Siegrist et al. (2014).

In aller Kürze

- Ein wahrgenommenes Ungleichgewicht zwischen Verausgabung und der monetären und nicht monetären Gegenleistung kann zu psychosozialem Stress, gesundheitlichen Risiken und Unzufriedenheit im Job beitragen.

- Beschäftigte, die den monetären und nicht monetären Gegenwert für ihre Verausgabung als unangemessen empfinden, wechseln mit einer doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit den Job.

- Besonders betroffen sind Frauen, Akademiker*innen und Beschäftigte bestimmter Berufsgruppen, etwa in Land-, Forst-, und Gartenbauberufen und im Gesundheitswesen; Jüngere hingegen seltener.

- Insbesondere in den Jahren 2020 und 2021, also während der Covid-19-Pandemie, sank der Anteil der Beschäftigten mit einem empfundenen Missverhältnis zwischen Verausgabung und Gegenleistung deutlich.

Literatur

Prechsl, Sebastian (2025): Reciprocity and job mobility: The effect of effort-reward imbalance in the employer-employee relationship on turnover intentions and actual job changes. Social Science Research, 127, 103133.

Siegrist, Johannes (1996): Adverse health effects of high-effort/low-reward conditions. Journal of occupational health psychology, 1 (1), S. 27–41.

Siegrist, Johannes; Li, Jian; Montano, Diego (2014): Psychometric properties of the effort-reward imbalance questionnaire. Department of Medical Sociology, Faculty of Medicine, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Trappmann, Mark; Bähr, Sebastian; Beste, Jonas; Eberl, Andreas; Frodermann, Corinna; Gundert, Stefanie; Schwarz, Stefan; Teichler, Nils; Unger, Stefanie; Wenzig, Claudia (2019): Data Resource Profile: Panel Study Labour Market and Social Security (PASS). International Journal of Epidemiology, 48 ( 5), S. 1411–1411.

Bild: stokkete/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250722.01

Prechsl, Sebastian (2025): Anstrengung ohne angemessene Gegenleistung verdoppelt die Wahrscheinlichkeit eines Jobwechsels, In: IAB-Forum 22. Juli 2025, https://iab-forum.de/anstrengung-ohne-angemessene-gegenleistung-verdoppelt-die-wahrscheinlichkeit-eines-jobwechsels/, Abrufdatum: 16. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Sebastian Prechsl

Dr. Sebastian Prechsl ist seit Januar 2025 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ des IAB.

Dr. Sebastian Prechsl ist seit Januar 2025 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ des IAB.