22. September 2025 | Serie „Bürgergeld“

Beschäftigte in Jobcentern wünschen sich mehrheitlich hohe Kürzungsmöglichkeiten, schätzen das Einsparpotenzial aber als eher niedrig ein

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende – geregelt im Sozialgesetzbuch (SGB) II – erfährt seit ihrer Einführung immer wieder größere und kleinere Änderungen. Diese gilt insbesondere seit dem Jahr 2019 für die in diesem Gesetz geregelten Leistungsminderungen beim Bürgergeldbezug.

Derzeit gibt es gestaffelte Kürzungshöhen von 10, 20 oder 30 Prozent des Regelbedarfs, je für die erste, zweite oder dritte Verletzung der Mitwirkungspflichten und von 10 Prozent für verpasste Termine. Seit März 2024 ist die vollständige Kürzung des Regelsatzes (bei Weiterzahlung der Miete) vorgesehen, wenn eine Person, die bereits vorher schon einmal sanktioniert wurde, ein konkret bestehendes Arbeitsangebot ablehnt. Die Dauer der jeweiligen Kürzung liegt je nach Fallkonstellation bei ein, zwei oder drei Monaten.

Das IAB hat jeweils Anfang 2024 und 2025 mehr als 3.000 Jobcenter-Beschäftigte unter anderem dazu befragt, wie hoch Leistungsminderungen aus ihrer Sicht ausfallen sollten, welche Hoffnungen sie mit einer Kürzung des Regelsatzes von 100 Prozent verbinden und welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Details zu der Befragung und zu den Fragebögen finden sich im IAB-Forschungsbericht 17/2024 und in einem weiteren IAB-Forschungsbericht von Sarah Bernhard und anderen, der demnächst erscheinen wird.

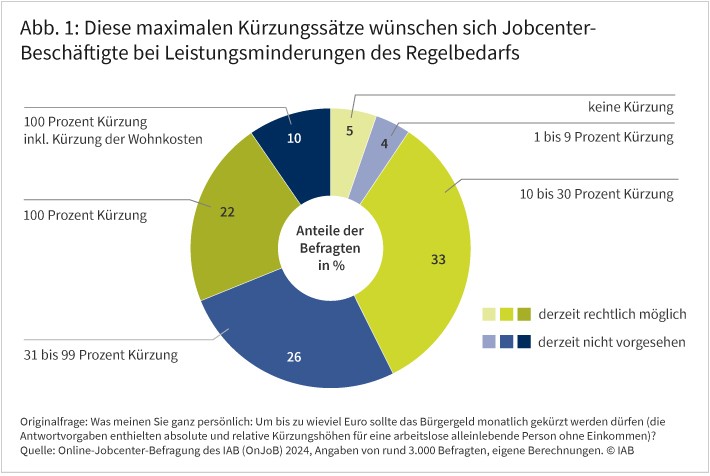

Die Frage, wie hoch die Kürzungen des Bürgergeldes höchstens ausfallen sollten, beurteilen Jobcenter-Beschäftige sehr unterschiedlich: Die Mehrheit nennt maximale Kürzungshöhen bei Leistungsminderungen, wie sie laut aktueller Gesetzeslage möglich sind (siehe Abbildung 1). Dies betrifft zum einen 33 Prozent der Befragten, die maximal 10 bis 30 Prozent angeben. Zum anderen befürworten 23 Prozent der Befragten Kürzungen von maximal 100 Prozent des Regelbedarfs bei Weiterzahlung der Miete. Diese höheren Kürzungen sind – wie oben erwähnt – aktuell möglich, wenn bereits vorher sanktionierte Personen ein Arbeitsangebot ablehnen.

Höhere maximale Kürzungen als derzeit gesetzlich vorgesehen wünschen sich rund 10 Prozent der Jobcenter-Beschäftigten, die die Möglichkeit der 100-Prozent-Kürzung auf die Wohnkosten (und nicht nur auf den Regelbedarf) ausweiten würden. Geringere maximale Kürzungen als gesetzlich vorgesehen nennen ebenfalls 10 Prozent der Befragten (Kürzungssatz 1 bis 9 %). Einen vollständigen Verzicht auf Leistungsminderungen präferieren 5 Prozent der Befragten.

Die präferierten Höhen von Leistungsminderungen der meisten Jobcenter-Beschäftigten (55 %) liegen also im Rahmen der derzeitigen Gesetzgebung. Gleichzeitig befürworten jedoch mehr als 57 Prozent der Befragten maximale Kürzungssätze von über 30 Prozent, die mit der 100 Prozent Kürzung derzeit sehr selten tatsächlich zur Anwendung kommt. Zugleich wünschen sich obere Führungskräfte in den Jobcentern im Schnitt geringere maximale Kürzungssätze als ihre Mitarbeitenden in der Beratung und Vermittlung.

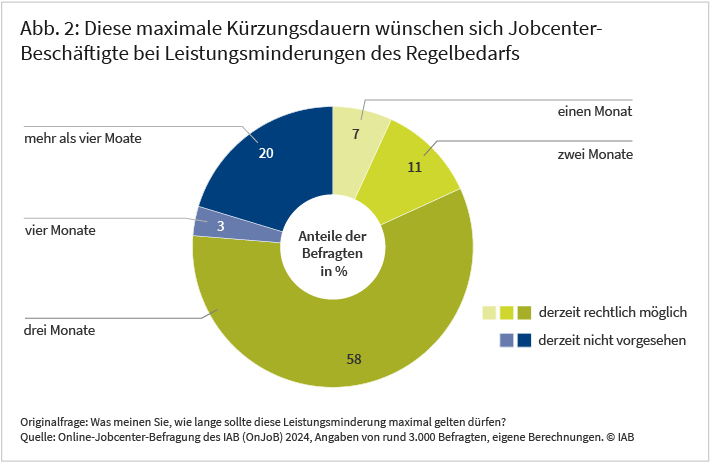

Geht es um die maximale Kürzungsdauer, so unterstützen 58 Prozent der Befragten die derzeit gesetzlich zugelassene Höchstdauer von drei Monaten (siehe Abbildung 2). Jeweils eine Minderheit befürwortet kürzere (18 %) oder längere Höchstdauern (24 %).

Im März 2024 kam es mit dem 2. Haushaltsfinanzierungsgesetz zur Einführung der 100-Prozent-Leistungsminderung. Da das Bürgergeld das Existenzminimum absichert, sind die gesetzlichen und verwaltungspraktischen Voraussetzungen für die Umsetzung einer solchen Maßnahme sehr komplex.

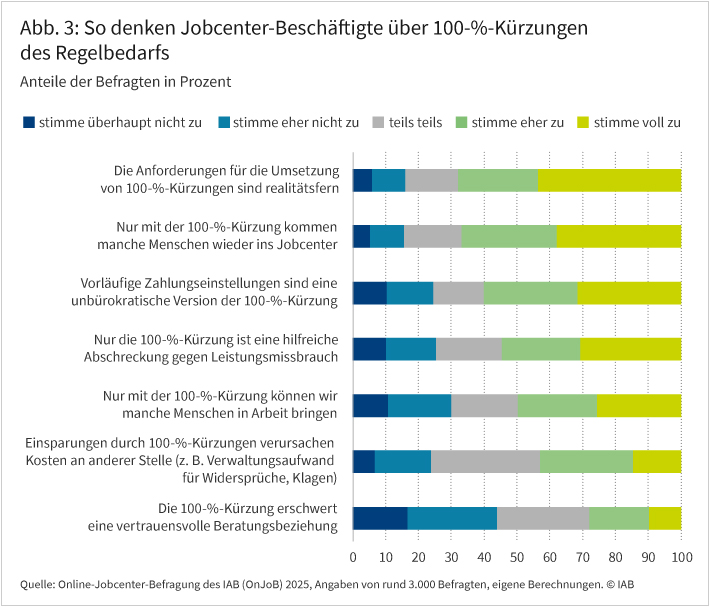

Über zwei Drittel der befragten Jobcenter-Beschäftigten halten die Anforderungen für mehr oder weniger „realitätsfern“ (siehe Abbildung 3). In den oberen Führungsetagen sind es rund 91 Prozent. Beschäftigte der Beratung und Vermittlung finden die Anforderungen für eine 100-Prozent-Kürzung des Regelbedarfs also weniger realitätsfern als ihre oberen Führungskräfte. Die Ergebnisse der Vorjahresbefragung weisen in die gleiche Richtung (eine Zusammenfassung der Ergebnisse findet sich in einem 2024 im IAB-Forum erschienen Beitrag von Sarah Bernhard und anderen).

Vorläufige Zahlungseinstellungen werden teils als Alternative zu Leistungsminderungen eingesetzt

Jobcenter reagieren auf die fehlende Mitwirkung von Leistungsberechtigten nicht nur mit Leistungsminderungen, sondern teils auch mit vorläufigen Zahlungseinstellungen (§ 40 SGB II). Beide Instrumente sollen die ordnungsgemäße Leistungsgewährung sicherstellen und Missbrauch verhindern.

Bei einer vorläufigen Zahlungseinstellung wird zunächst kein Bürgergeld ausgezahlt, weil zum Beispiel Informationen zur Festlegung der Leistungshöhe fehlen oder weil jemand nicht erreichbar ist. Wenn die Gründe für die Zahlungseinstellung behoben sind, wird das Bürgergeld nachgezahlt. Bei Leistungsminderungen hingegen erfolgt keine Nachzahlung zu einem späteren Zeitpunkt.

Diese vorläufigen Zahlungseinstellungen sehen viele Jobcenter-Beschäftigte als eine weniger bürokratische Alternative zu 100-Prozent-Leistungsminderungen. So stimmen 60 Prozent der Befragten der folgenden Aussage (eher) zu: „Vorläufige Zahlungseinstellungen sind eine unbürokratische Version der 100-Prozent-Kürzung“. Obere Führungskräfte stimmen dieser Einschätzung im Vergleich zu ihrem Beratungs- und Vermittlungspersonal stärker zu. Beschäftigte rein kommunal geführter Jobcenter stimmen weniger stark zu als Beschäftigte in Jobcentern mit gemeinsamer Trägerschaft von Kommune und Bundesagentur für Arbeit.

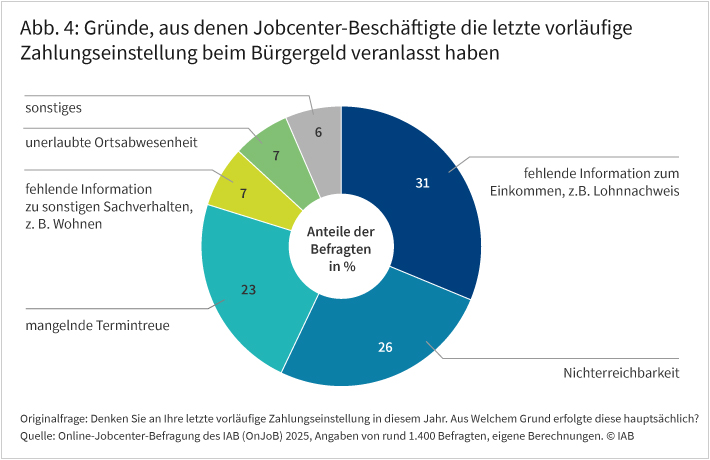

Diese insgesamt recht hohe Zustimmung zu vorläufigen Zahlungseinstellungen als Alternative zu Leistungsminderungen deckt sich mit den Gründen, die Jobcenter-Beschäftigte für die letzte von ihnen veranlasste Zahlungseinstellung am häufigsten angeben: Darunter fallen auch Situationen, die unter bestimmten Umständen Leistungsminderungen nach sich ziehen würden. Rund 56 Prozent der vorläufigen Zahlungseinstellungen erfolgten aufgrund von Nichterreichbarkeit, verpassten Terminen oder wegen unerlaubter Ortsabwesenheit (siehe Abbildung 4).

Nichterreichbarkeit liegt zum Beispiel vor, wenn Aufforderungen des Jobcenters, einen Lohnnachweis für einen Minijob einzureichen, unbeantwortet bleiben. Wenn jemand einer schriftlichen Einladung des Jobcenters nicht nachkommt, weil der Termin vergessen wurde, wäre das mangelnde Termintreue. Wenn etwa eine Person aus Sachsen für eine Woche die Eltern in Bayern besucht, ohne dies vorher mit dem Jobcenter abzustimmen, wäre das eine unerlaubte Ortsabwesenheit.

Mangelnde Termintreue kann als sogenanntes Meldeversäumnis sowohl Leistungsminderungen als auch vorläufige Zahlungseinstellungen nach sich ziehen. Auch andere Anlässe für vorläufige Zahlungseinstellungen können sich mit Anlässen für Leistungsminderungen überschneiden. Deckungsgleich sind die Gründe für Leistungsminderungen und vorläufige Zahlungseinstellungen dennoch nicht, denn viele Zahlungen (hier 38 %) werden vorläufig eingestellt, weil noch Informationen fehlen, um die Höhe des Bürgergeldes festsetzen zu können (siehe Abbildung 4). Leistungsminderungen sind in solchen Fällen nicht vorgesehen.

Jobcenter sehen Termintreue und Missbrauchsprävention als Hauptziele von 100-Prozent-Kürzungen

Ein Ziel des Gesetzgebers bei der Einführung der 100-Prozent-Kürzungen war es, den Druck, eine Arbeit aufzunehmen, zu verstärken. Abbildung 3 zeigt unter anderem, welche Ziele Jobcenter-Beschäftigte mit 100-Prozent-Kürzungen verbinden. Am stärksten ist die durchschnittliche Zustimmung zum Ziel solcher Kürzungen, Menschen ins Jobcenter zu bekommen. Zwei Drittel stimmen dem (eher) zu. Deutlich weniger – 55 Prozent – stimmen (eher) dem Ziel zu, mit 100-Prozent-Kürzungen vor Leistungsmissbrauch abzuschrecken. Das Ziel, Menschen in Arbeit zu bringen, verbindet rund die Hälfte der Befragten mit den 100-Prozent-Kürzungen (siehe Abbildung 3).

Obere Führungskräfte stimmen den Aussagen zu den beiden Zielen Termintreue und Missbrauchsprävention weniger stark zu als ihre Mitarbeitenden in der Beratung und Vermittlung. Sie zweifeln demzufolge stärker daran, diese Ziele mit 100-Prozent-Kürzungen zu erreichen.

Mehr Druck, eine Arbeit aufzunehmen, sollte dem Gesetzgeber zufolge auch den Bundeshaushalt entlasten. Jobcenter-Beschäftigte antworten hier im Mittel mit „teils teils“ auf die Aussage, dass Einsparungen durch 100-Prozent-Kürzungen Kosten an anderen Stellen verursachen (und zwar in dem Sinne, dass die Einsparungen durch Kosten an anderer Stelle „aufgefressen“ werden). So entstehen zum Beispiel Kosten, weil Widersprüche und Klagen zu mehr Verwaltungsaufwand führen. Die Zustimmung zu dieser Aussage beträgt im Mittel 42 Prozent. Unter den Geschäftsführungen gibt es deutlich größere Zweifel am Einsparpotenzial: 60 Prozent stimmen dieser Aussage zu.

Insgesamt halten die Jobcenter mögliche Einsparungen offensichtlich für etwas weniger realistisch als die anderen abgefragten Ziele (Besuch des Jobcenters, Missbrauchsprävention, Verbesserung der Arbeitsmarktchancen).

Das Vertrauen leidet aus Sicht einer relevanten Minderheit durch 100-Prozent-Kürzungen

Beratung und Arbeitsvermittlung sind persönliche Dienstleistungen, also immaterielle Güter. Der Konsum von persönlichen Dienstleistungen ist anders als bei Waren untrennbar mit der Herstellung verbunden. Deshalb kommt ein zwischenmenschliches Element bei allen persönlichen Dienstleistungen hinzu. Dazu gehört zum Beispiel, sich auf ein gemeinsames Ziel zu verständigen.

Sowohl Dienstleister*in als auch Konsument*in – bei Beratungsdienstleistungen sind es Klient*innen – tragen mithin zur erfolgreichen Umsetzung der Dienstleistung bei. Dies gilt für soziale Dienstleistungen wie Beratung und Arbeitsvermittlung im Jobcenter, die von der Allgemeinheit finanziert werden, ebenso wie für kommerzielle Dienstleistungen wie eine Finanzierungsberatung, die von den Kund*innen selbst bezahlt wird.

Die Qualität und der Erfolg von Beratung und Arbeitsvermittlung liegen also nicht allein in der Verantwortung des Jobcenters, sondern hängen entscheidend von der Mitwirkungsbereitschaft der beratenen Bürgergeld-Berechtigten ab. Die Bürgergeldreform und eines ihrer Kernelemente, nämlich Beratung auf Augenhöhe und auf der Basis gegenseitigen Vertrauens, zielten genau auf diesen Aspekt von Qualität.

Ohne Mitwirkung der Bürgergeld-Berechtigten entsteht kein erfolgreiches Beratungsgespräch und schwerlich eine nachhaltige Arbeitsvermittlung. Ein Vertrauensverhältnis zwischen Jobcenter-Beschäftigten und den Betroffenen könnte demnach auch dazu geeignet sein Übergänge in bedarfsdeckende Beschäftigung zu befördern.

Unter allen abgefragten ersten Erfahrungen mit der 100-Prozent-Kürzung (siehe Abbildung 4) enthält die Aussage zum Vertrauensverlust durch 100-Prozent-Kürzungen zwar die geringste Zustimmung. Zugleich stimmen Beschäftigte aus der Leistungssachbearbeitung hier weniger stark zu als ihre Kolleg*innen in der Beratung und Vermittlung. Denn der Vertrauensverlust, den manche Jobcenter-Beschäftigten befürchten, dürfte vor allem in der Beratungssituation eine Rolle spielen. Insofern ist es durchaus ernst zu nehmen, wenn fast 30 Prozent der Jobcenter-Beschäftigten (eher) der Aussage zustimmen, die 100-Prozent-Kürzung erschwere eine vertrauensvolle Beratungsbeziehung.

Zugleich trifft der befürchtete Vertrauensverlust bei einer relevanten Minderheit der Jobcenter-Beschäftigten in der Beratungssituation auf Bürgergeld-Berechtigte, die mehrheitlich Angst vor Kürzungen ihres Existenzminimums haben, wie Monika Senghaas und andere in einem aktuellen Beitrag für das IAB-Forum zeigen: Angst und mangelndes Vertrauen können eine erfolgreiche Beratung und Arbeitsvermittlung erheblich erschweren – und damit einen wesentlichen gesetzlichen Auftrag der Jobcenter.

Fazit

Internationale empirische Forschung belegt: Schon die bloße Möglichkeit von Sanktionen führt zu vermehrten Übergängen in Beschäftigung auch wenn sie gar nicht verhängt werden (lesen Sie zu solchen Ex-ante-Effekten auch den IAB-Kurzbericht 15/2024 von Markus Wolf). Wenn Sozialleistungen tatsächlich gekürzt werden, beschleunigt dies kurzfristig die Aufnahme von Beschäftigung. Langfristig sind diese positiven Beschäftigungseffekte jedoch nicht stabil. Außerdem erfolgt der Übergang häufig in niedrigqualifizierte, schlecht bezahlte und wenig stabile Jobs (lesen Sie dazu einen 2021 im IAB-Forum publizierten Beitrag von Markus Wolf und den IAB-Kurzbericht 23/2024 von Bernd Fitzenberger und anderen).

Bisher fehlt ein kausalanalytischer Nachweis für die bessere Wirksamkeit von höheren Sanktionen im Vergleich zu niedrigeren Sanktionen, wie auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil im Jahr 2019 feststellte.

Allerdings sind die Nebenwirkungen von hohen Kürzungen des Existenzminimums und den daraus folgenden stärkeren materiellen Engpässen stets mitzudenken. Sie können für die Betroffenen drastisch sein: Wie bereits Joachim Wolff in einem aktuellen Beitrag für das IAB-Forum argumentiert, gehören dazu neben drohenden Sperrungen der Energieversorgung und einem möglichen Verlust der Wohnung auch psychische Belastungen, die wiederum einer späteren Arbeitsmarktbeteiligung im Weg stehen können.

Jobcenter-Beschäftigte bewerten Leistungsminderungen aus ihrer eigenen praxisorientierten Perspektive heraus. Sehr viele unter ihnen befürworten hohe Kürzungssätze. Mit 100-Prozent-Leistungsminderungen verbinden die meisten das Ziel, Bürgergeld-Berechtigte ins Jobcenter zu bekommen, um ihren gesetzlich festgelegten Beratungs- und Vermittlungsauftrag erfüllen zu können.

Die Mehrheit der Jobcenter-Beschäftigten schätzt die komplexen gesetzlichen und verwaltungspraktischen Voraussetzungen für die tatsächliche Umsetzung der 100-Prozent-Leistungsminderungen als „realitätsfern“ ein. Eine Alternative sehen Jobcenter vermutlich deswegen in weniger aufwändigen und besser praktikablen vorläufigen Zahlungseinstellungen.

Bezüglich des Einsparpotentials aufgrund der 100-Prozent-Kürzungen sind Jobcenter-Beschäftigte geteilter Meinung. Auch aufgrund der Tatsache, dass solche Kürzungen ohnehin selten zum Einsatz kommen, sind deshalb Zweifel angebracht, ob die intendierten Entlastungen des Bundeshaushalts von 170 Millionen Euro durch die 100-Prozent-Leistungsminderungen tatsächlich erreicht werden. Schwer zu quantifizieren sind dabei theoretisch mögliche Einsparungen aufgrund möglicher intensiverer Arbeitsuchaktivität durch diese neue starke Kürzungsmöglichkeit (Ex-ante-Effekte).

Die Jobcenter stehen vor der Herausforderung, in ihren Beratungsgesprächen Sanktionierungsmöglichkeiten als glaubhaften Druck mitschwingen zu lassen und gleichzeitig eine gute Beratungsdienstleistung zu erbringen. Politik und Verwaltung können dies durch die transparente und einfache Regelung von Leistungsminderungen und einen schlanken Umsetzungsprozess unterstützen. Dies könnte helfen, das Fordern-Prinzip in der Beratung glaubhaft zu betonen und ein angemessenes Verhältnis zwischen Verwaltungskosten für die Umsetzung von Leistungsminderungen und das damit eingesparte Bürgergeld zu erreichen. Die anstehende Reform der Grundsicherung böte dazu eine gute Gelegenheit.

In aller Kürze

- Viele Jobcenter-Beschäftigten befürworten hohe Leistungsminderungen beim Bürgergeld.

- Die meisten Jobcenter-Beschäftigten verbinden mit 100-Prozent-Kürzungen das Ziel, Bürgergeld-Berechtigte dazu zu bringen, ihre Beratungstermine im Jobcenter wahrzunehmen. Im Vergleich dazu ist die Hoffnung auf bessere Arbeitsmarktchancen für Bürgergeld-Berechtigte aufgrund von 100-Prozent-Bürgergeld-Kürzungen zwar verbreitet, jedoch weniger stark ausgeprägt.

- Vorläufige Zahlungseinstellungen werden teils alternativ zu Leistungsminderungen eingesetzt, da beide zum Beispiel auch bei Terminversäumnissen verhängt werden. Leistungsminderungen reduzieren die Höhe des Bürgergeldes für einen bestimmten Zeitraum. Wenn nach einer vorläufigen Zahlungseinstellung der Grund dafür entfällt oder geklärt ist, erfolgt eine Nachzahlung der zunächst zurückbehaltenen Geldleistung.

- Substanzielle Einsparungen durch 100-Prozent-Leistungsminderungen für den Bundeshaushalt werden mutmaßlich ausbleiben. Gründe sind die voraussetzungsvollen Regeln für die Kürzung des Existenzminimums sowie der hohe Verwaltungsaufwand bei der Umsetzung und die daraus folgende geringe Einsatzhäufigkeit.

- Bisher fehlt der kausalanalytische Nachweis für die bessere Wirksamkeit von höheren im Vergleich zu niedrigeren Sanktionen. Zugleich sind die negativen Folgen von hohen Leistungsminderungen für die Betroffenen sehr viel gravierender als bei moderaten Kürzungen.

Literatur

Bernhard, Sarah; Nützel, Ulf-Michael; Osiander, Christopher; Ramos Lobato, Philipp; Zins, Stefan (2024a): OnJoB: Die Online-Jobcenter-Befragung Bürgergeld. IAB-Forschungsbericht Nr. 17.

Bernhard, Sarah; Osiander, Christopher; Ramos Lobato, Philipp (2024b): Jobcenter-Beschäftigte finden die verschiedenen Elemente des Bürgergeldes unterschiedlich sinnvoll. In: IAB-Forum, 18.11.2024.

Bernhard, Sarah; Nützel, Ulf-Michael; Osiander, Christopher; Ramos Lobato, Philipp; Zins, Stefan (2025): OnJoB: Die Online-Jobcenter-Befragung – Welle 2. IAB-Forschungsbericht (im Erscheinen).

Fitzenberger, Bernd; Schmidtke, Julia; Wicht, Leonie (2024): Hohe Dynamik bei Leistungsminderungen in der Grundsicherung: Was passiert nach einem Sanktionsereignis? IAB-Kurzbericht Nr. 23.

Senghaas, Monika; Bernhard, Sarah; Köppen, Magdalena; Röhrer, Stefan (2025): Die Angst vor einer Kürzung des Existenzminimums ist unter Grundsicherungsbeziehenden weit verbreitet. In: IAB-Forum, 14.5.2025.

Wolf, Markus (2024a): Persistent or temporary? Effects of social assistance benefit sanctions on employment quality, Socio-Economic Review, Volume 22, Issue 3, S. 1531–1557.

Wolf, Markus (2024b): Ex-ante-Effekte von Sanktionen in der Grundsicherung: Bereits die Möglichkeit einer Sanktionierung zeigt Wirkung. IAB-Kurzbericht Nr. 15.

Wolff, Joachim (2025): Bedarf es schärferer Leistungsminderungen beim Bürgergeld? In: IAB-Forum, 10.3.2025.

Bild: PhotoSG/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250922.01

Bernhard, Sarah (2025): Beschäftigte in Jobcentern wünschen sich mehrheitlich hohe Kürzungsmöglichkeiten, schätzen das Einsparpotenzial aber als eher niedrig ein, In: IAB-Forum 22. September 2025, https://iab-forum.de/beschaeftigte-in-jobcentern-wuenschen-sich-mehrheitlich-hohe-kuerzungsmoeglichkeiten-schaetzen-das-einsparpotenzial-aber-als-eher-niedrig-ein/, Abrufdatum: 12. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Sarah Bernhard

Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.

Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.