23. Oktober 2025 | Erwerbsbeteiligung, Armut und Sozialpolitik

Breite Zustimmung zum Sozialstaat – Leistung soll sich aber lohnen

Gesellschaftliche Vorstellungen von Gerechtigkeit sind vielfältig und werden zum Beispiel durch kulturelle Werte, das soziale Umfeld, wirtschaftliche Bedingungen und persönliche Erfahrungen mit dem Staat und seinen Institutionen geprägt. Sie können sich zudem im Laufe der Zeit verändern. Dies ist auch für die gesellschaftliche Akzeptanz sozialpolitischer Reformen von Bedeutung.

Weil sich Reformen und ihre Debatten schnell auf das politisch Machbare verengen, bleibt oft unbeachtet, auf welche bereits vorhandenen Gerechtigkeitsvorstellungen der Bevölkerung diese Reformen treffen. Gerade angesichts der grundlegenden Reformpläne der Bundesregierung ist es deshalb wichtig, die aktuellen gesellschaftlichen Einstellungen zum Sozialstaat zu kennen und damit diese, der konkreten Politik vorgelagerte, Perspektive zu beleuchten.

Aktuelle Befragungsdaten des IAB geben Aufschluss über die Einstellungen zum Sozialstaat

Gerechtigkeitsfragen stellen sich in vielen Lebenssituationen und können je nach Kontext unterschiedlich beantwortet werden. Die sozialwissenschaftliche Forschung hat hierzu Fragen entwickelt und erprobt, um die Vorstellungen der Bevölkerung systematisch zu erfassen. Im Rahmen der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL) wurden mehr als 5.000 Erwerbstätige sowie Leistungsbeziehende – das sind Personen, die Arbeitslosengeld oder Bürgergeld beziehen, – mit sechs unterschiedlichen Aussagen zur Einkommensverteilung und zu betrieblichen Maßnahmen zur Senkung von Personalkosten konfrontiert (weitere Details finden Sie im Infokasten „Methodik“).

Um Muster in den Bewertungen zu erkennen, wurden die Antworten mit einer statistischen Methode (Hauptkomponentenanalyse) zu zwei Indexwerten zwischen 0 und 100 zusammengefasst. Je höher der Wert, desto größer die Zustimmung zu einem bestimmten Gerechtigkeitsprinzip; Werte über 50 lassen sich dabei als Zustimmung interpretieren:

- Die erste Kennzahl misst die Einstellungen zum Prinzip der Leistungsgerechtigkeit. Demnach sollten Menschen umso mehr erhalten, je mehr sie leisten. Die damit verbundene Ungleichheit wird als gerecht akzeptiert.

- Die zweite Kennzahl umfasst die Einstellungen zur Bedarfsgerechtigkeit, nach der Unterschiede in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf akzeptiert werden, etwa wenn ein Familienvater mehr Einkommen erhält als eine alleinstehende Person. Die Zahl erfasst auch die Zustimmung zum Gleichheitsprinzip – also der Vorstellung, dass alle das Gleiche erhalten sollten, damit das Ergebnis als gerecht gilt. Da die Verteilung der Zustimmungswerte zum Gleichheitsprinzip und zur Bedarfsgerechtigkeit jeweils sehr ähnlich ausfällt, subsummieren wir beides unter dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit

Leistung belohnen, aber den sozialen Ausgleich nicht aus dem Auge verlieren

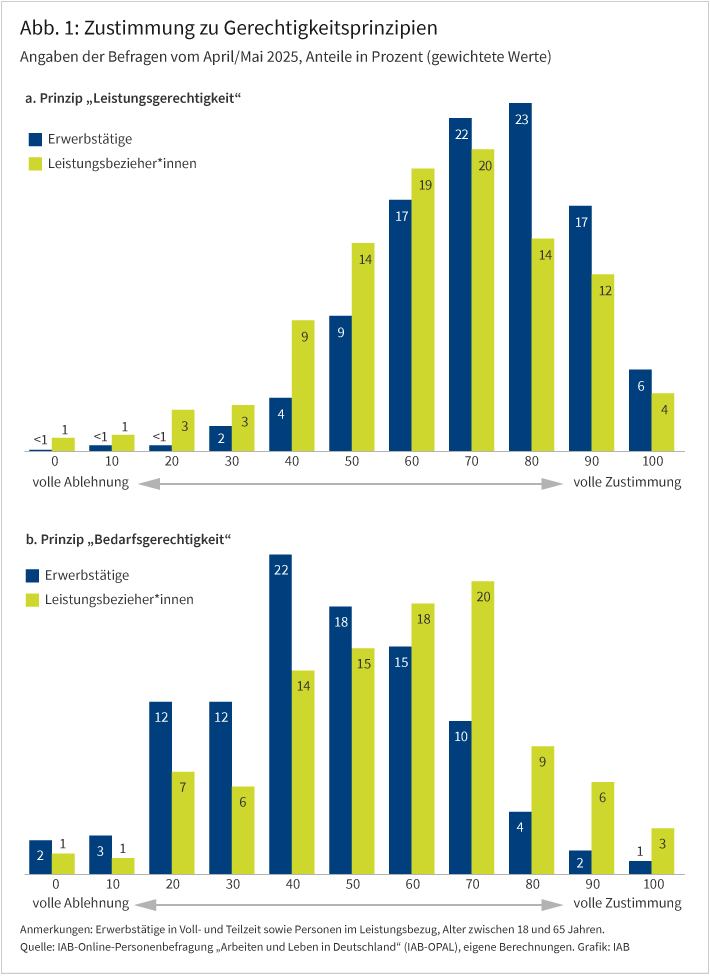

Auch vor dem Hintergrund der aktuell angedachten Reformen, nicht zuletzt beim Bürgergeld, stellt sich die grundlegende Frage, wie man in Deutschland auf die genannten Prinzipien blickt. Eine zentrale Frage dabei ist, ob Gerechtigkeitsvorstellungen von der jeweiligen Beziehung zum Sozialstaat abhängen: Erwerbstätige zahlen Beiträge, Leistungsbeziehende erhalten Unterstützung. Spiegelt sich diese unterschiedliche Lebenssituation in den Gerechtigkeitsvorstellungen wider? Abbildung 1 zeigt die entsprechenden Ergebnisse getrennt für beide Gruppen und veranschaulicht deren Einschätzungen zur Gerechtigkeit.

Das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit, so ein zentrales Ergebnis der Befragung, wird von einer breiten Mehrheit getragen. Sowohl Erwerbstätige als auch Leistungsbeziehende weisen auf der Skala von 0 bis 100 mit einem mittleren Wert von 73 beziehungsweise 65 eine hohe Zustimmung zu diesem Prinzip auf (siehe Abbildung 1a).

Anders fällt das Bild beim Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit aus: Sowohl Erwerbstätige als auch Leistungsbeziehende stimmen diesem Prinzip mit einem mittleren Wert von 45 und 59 deutlich weniger zu (siehe Abbildung 1b). Dieses Ergebnis kommt anderen Befunden von Dominik Enste und Kolleg*innen aus dem vergangenen Jahr sehr nahe, die für die Leistungsgerechtigkeit ebenfalls höhere Zustimmungswerte messen als für die Bedarfsgerechtigkeit.

Zudem zeigt sich, dass Leistungsbeziehende im Vergleich zu Erwerbstätigen grundsätzlich weniger stark dem Prinzip der Leistungsgerechtigkeit zustimmen und dem Prinzip der Bedarfsgerechtigkeit im direkten Vergleich größere Bedeutung beimessen. Dennoch überwiegt auch dort die Zustimmung zur Leistungsgerechtigkeit gegenüber der Unterstützung für die Bedarfsgerechtigkeit. Die relativ starke Überlappung der Verteilung der Zustimmungswerte zur Leistungsgerechtigkeit beider Gruppen legt darüber hinaus nahe, dass auch die aktuelle Erfahrung von Leistungsbezug die Zustimmung zum Leistungsprinzip nicht grundsätzlich in Frage stellt.

Schließlich zeigt sich, dass viele Menschen nicht nur einem Gerechtigkeitsprinzip zustimmen. So unterstützen rund 40 Prozent der Befragten tendenziell beide Prinzipien: sowohl die Idee, dass Einkommen an Leistung gekoppelt sein sollte, als auch die Vorstellung, dass Bedürftigkeit berücksichtigt werden muss. Dies deckt sich mit früheren Studien, etwa von Stefan Liebig und Jürgen Schupp aus dem Jahr 2008.

Viele Menschen betonen den Nutzen von Sozialleistungen, aber auch deren Kosten

In der öffentlichen Debatte über Sozialstaatsreformen wird häufig ein Bild von zwei klar getrennten Lagern gezeichnet: auf der einen Seite diejenigen, die einen starken Sozialstaat befürworten, ihn am liebsten noch ausbauen möchten, auf der anderen Seite diejenigen, die Kürzungen fordern, weil sie die Kosten als zu hoch einschätzen. Wie im Folgenden gezeigt wird, lässt sich eine solch klare Trennung empirisch nur schwer nachweisen.

Um ein differenziertes Bild der Einstellung zum Sozialstaat zu erhalten, wurden den Befragten verschiedene Aussagen vorgelegt, die sowohl den Nutzen als auch mögliche Belastungen durch Sozialleistungen abbilden. Die Befragten konnten etwa angeben, ob sie jeweils der Aussage zustimmen, dass Sozialleistungen die Wirtschaft zu stark belasten, Armut verhindern oder dazu führen, dass Menschen durch Sozialleistungen faul werden.

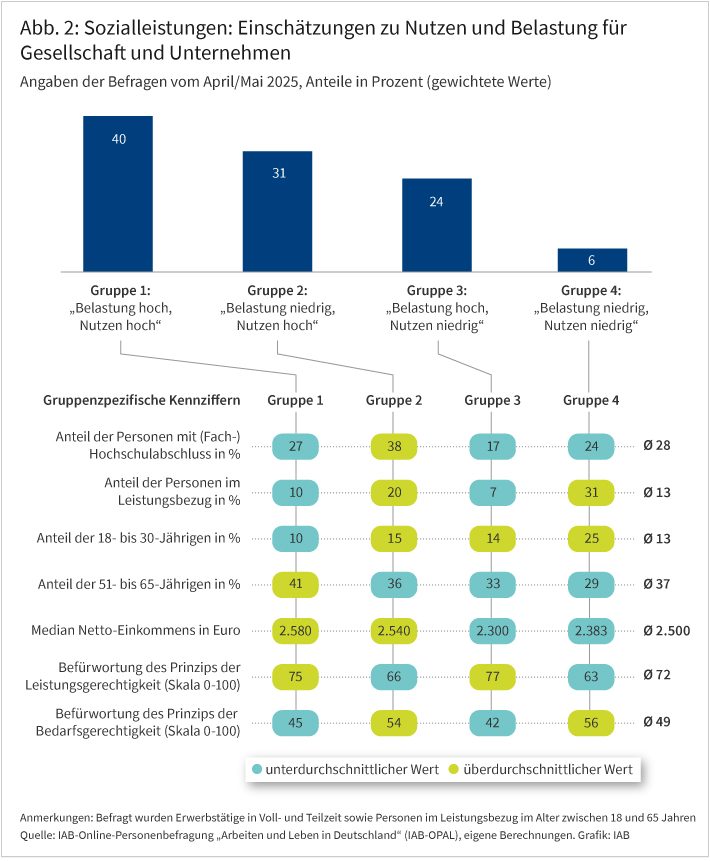

Aus den Ergebnissen in Abbildung 2 lässt sich keine einfache Zweiteilung der Gesellschaft ableiten. Aufschlussreich sind hier unter anderem die Zustimmungswerte zu den beiden Aussagen „Sozialleistungen erfüllen ihren vorgesehenen Nutzen“ und „Sozialleistungen sind eine Belastung für Gesellschaft und Unternehmen“.

Tatsächlich lässt sich nur etwa die Hälfte der Befragten einem klaren „Lager“ – sozialstaatsaffin versus sozialstaatskritisch – zuordnen. Bemerkenswerterweise stimmen 40 Prozent beiden Aussagen zugleich zu: Sie sehen sowohl einen hohen Nutzen als auch wesentliche Kosten des Sozialstaats. Trotz der wahrgenommenen Kosten gibt es eine breite Unterstützung für den Sozialstaat.

Insgesamt teilen über 70 Prozent der Befragten die Auffassung, dass Sozialleistungen ihren vorgesehenen Zweck erfüllen, nur etwa 30 Prozent sehen dies nicht so. Zugleich sehen aber auch 64 Prozent in Soziallleistungen eine zu hohe Belastung für Gesellschaft und Unternehmen.

Wer gehört zu den verschiedenen Gruppen? Die IAB-OPAL-Daten ermöglichen eine detaillierte Beschreibung der vier Gruppen nach Alter, Bildung, Einkommen, Leistungsbezug und Zustimmung zu den beiden Gerechtigkeitsprinzipien (siehe Abbildung 2, unterer Teil):

- Die größte Gruppe mit 40 Prozent der Befragten (Gruppe 1) erkennt den Nutzen des Sozialstaates an, sieht aber auch hohe Belastungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Gruppe hat einen geringeren Anteil unter 30-Jähriger und einen höheren Anteil über 51-Jähriger als die Gesamtheit der Befragten. Zudem ist sie die einkommensstärkste Gruppe. Der Anteil der Hochschulabsolventen entspricht fast dem Durchschnitt, der Anteil an Leistungsbeziehenden ist hingegen unterdurchschnittlich. Der Leistungsgedanke ist für diese Gruppe zentral: Mit einem Unterstützungswert von 75 liegt ihre Zustimmung über dem Durchschnitt von 72, während die Zustimmung zur Bedarfsgerechtigkeit schwächer ausgeprägt ist (45 versus 49). Insgesamt lässt sich diese Gruppe als die leistungsorientierte Mitte der Gesellschaft beschreiben, die den Sozialstaat grundsätzlich befürwortet, zugleich aber seine Kosten kritisch im Blick behält.

- Die zweitgrößte Gruppe, die 31 Prozent aller Befragten umfasst (Gruppe 2), sieht den Nutzen des Sozialstaats, bewertet die Kosten jedoch nicht als besonders hoch. Ihre Altersstruktur entspricht etwa dem Durchschnitt aller Befragten, zugleich ist sie mit einem Anteil von 38 Prozent Hochschulabsolventen deutlich besser ausgebildet als die übrigen Gruppen. Auffällig ist außerdem ihr überdurchschnittlicher Anteil an Leistungsbeziehenden (20 %). Mit dem zweithöchsten Medianeinkommen der vier Gruppen vereint sie damit gut ausgebildete Besserverdienende ebenso wie viele Leistungsbeziehende – eine ausgesprochen heterogene Zusammensetzung. Auch bei den Gerechtigkeitsprinzipien unterscheidet sich diese Gruppe von der zuvor beschriebenen: Während der mittlere Wert für Leistungsgerechtigkeit bei einem unterdurchschnittlichen Wert von 66 liegt, erreicht die Zustimmung zur Bedarfsgerechtigkeit mit 54 einen vergleichsweise hohen Wert.

- Die drittgrößte Gruppe macht 24 Prozent aller Befragten aus (Gruppe 3). Sie steht dem Sozialstaat kritisch gegenüber, denn sie schätzt dessen Nutzen als eher gering ein und empfindet dessen Belastungen als zu hoch. In ihrer Altersstruktur unterscheidet sie sich kaum vom Durchschnitt, hat jedoch mit nur 17 Prozent den niedrigsten Anteil an Hochschulabsolventen und ist außerdem die einkommensschwächste Gruppe. Gleichzeitig hat sie den niedrigsten Anteil an Leistungsbeziehenden aller vier Gruppen. Besonders deutlich zeigt sich bei dieser Gruppe die Haltung gegenüber den Gerechtigkeitsprinzipien: Sie stimmt von allen Gruppen am stärksten der Leistungsgerechtigkeit und am wenigsten der Bedarfsgerechtigkeit zu.

- Die kleinste der vier Gruppen umfasst lediglich 6 Prozent der Befragten (Gruppe 4). Sie sieht im Sozialstaat weder besonderen Nutzen noch besondere Belastungen. Im Durchschnitt ist diese Gruppe deutlich jünger: Ein Viertel der Befragten ist unter 30 Jahre alt, während nur 29 Prozent 51 Jahre und älter sind – ein klarer Unterschied zur größten Gruppe 1, die im Durchschnitt deutlich älter ist. In Bezug auf den Bildungsstand liegt die Gruppe leicht unter dem Durchschnitt. Auffällig ist vor allem, dass fast ein Drittel ihrer Mitglieder selbst Leistungen bezieht. Entsprechend ist ihre Zustimmung zum Leistungsprinzip am geringsten, während die Zustimmung zur Bedarfsgerechtigkeit am stärksten ausgeprägt ist.

Zwei Drittel der Geringverdienenden glauben, dass Sozialleistungen faul machen

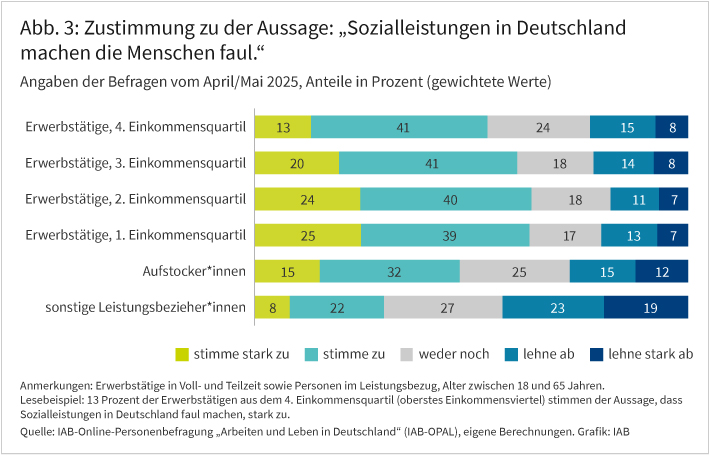

Aus den Aussagen zum Nutzen von beziehungsweise zur Belastung durch Sozialleistungen wird nunmehr eine einzelne Aussage herausgegriffen, die in der aktuellen Debatte um die Neugestaltung des Bürgergelds immer wieder besonders kontrovers diskutiert wird. Es geht um die These, dass staatliche Unterstützung „faul macht“ und dazu führt, dass Menschen sich in die sprichwörtliche „soziale Hängematte“ legen.

Um wiederum Unterschiede innerhalb der Befragten sichtbar zu machen, wurden sechs Gruppen gebildet: Leistungsbeziehende sowie fünf Gruppen von Erwerbstätigen – zum einen Erwerbstätige ohne Leistungsbezug, jeweils differenziert nach Einkommen, zum anderen die Gruppe der „Aufstocker*innen“, die trotz Arbeit SGB-II-Leistungen erhalten. Gerade bei Letzteren wird häufig über mögliche Fehlanreize im Sozialstaat und beim Übergang in Beschäftigung diskutiert.

Die Ergebnisse zeigen ein klares Muster: Während im Durchschnitt etwa jeder zweite Befragte der Aussage stark zustimmt oder zustimmt, ist die Zustimmung unter den Geringverdienern viel höher. Fast zwei von drei Personen im untersten Einkommensquartil, also im unteren Viertel der Einkommensverteilung, stimmen der Aussage zu, dass Sozialleistungen faul machen (siehe Abbildung 3). Eine ähnlich hohe Zustimmung zeigt sich auch im zweiten Einkommensquartil.

Deutlich geringere Zustimmungswerte zeigen sich bei den Besserverdienenden in der oberen Hälfte der Einkommensverteilung sowie bei den Aufstocker*innen, also Personen, die trotz Arbeit Sozialleistungen beziehen. Die niedrigsten Zustimmungswerte finden sich unter den ausschließlich Leistungsbeziehenden. Die Spitze der Einkommensverteilung und die Leistungsbeziehenden schätzen die Wirkung von Sozialleistungen somit ähnlicher ein als die Gruppen im „Mittelfeld“.

Hier zeigt sich eine interessante Parallele zur zweiten, sehr heterogenen Gruppe aus Abbildung 2: Dort fanden wir ebenfalls eine Kombination aus einem hohen mittleren Einkommen und einem hohen Anteil an Leistungsbeziehenden. Bemerkenswert ist auch, dass trotz niedrigerer Zustimmungswerte trotzdem noch jede*r zweite Aufstocker*in der Aussage zustimmt, dass Sozialleistungen „faul machen“, und nur jede*r vierte sie ablehnt. Also auch bei jenen Personen, die tagtäglich eigene Erfahrungen mit dem Sozialstaat machen, stimmt immer noch mehr als die Hälfte der Aussage zu, dass Sozialleistungen faul machen.

Fazit

Die Befragung zeigt eine breite Zustimmung zum Sozialstaat, auch wenn viele zugleich seine Kosten kritisch sehen. Die Zustimmung zur Leistungsgerechtigkeit als zentralem Prinzip ist in allen Gruppen hoch. Beim Thema „Anreize des Sozialstaats“ äußern sich insbesondere Menschen mit niedrigen Einkommen kritisch. Reformvorschläge sollten daher gerade in diesem Bereich eine gute Balance von Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit aufweisen, um in der Bevölkerung auf Akzeptanz zu stoßen.

In alle Kürze

- Die Bundesregierung plant weitreichende Reformen der sozialen Sicherung. Die Akzeptanz solcher Reformen hängt dabei auch davon ab, wie die Bevölkerung den Sozialstaat wahrnimmt und was sie als gerecht empfindet.

- Das Prinzip der Leistungsgerechtigkeit findet eine breite Zustimmung, jedoch teilen viele Befragte auch die Idee der Bedarfsgerechtigkeit. Leistungsbeziehende betonen die Bedarfsgerechtigkeit stärker, dennoch steht die Leistungsgerechtigkeit auch bei ihnen im Vordergrund.

- Es gibt kein klares Gegenüber von Sozialstaatsbefürwortern und -gegnern, die größte Gruppe betont den Nutzen des Sozialstaats, erkennt aber auch die Belastungen an, die sich daraus ergeben.

- Insbesondere Geringverdienende sind der Ansicht, dass Sozialleistungen negative Anreize setzen. Reformvorschläge sollten daher gerade in diesem Bereich eine gute Balance von Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit aufweisen, um in der Bevölkerung auf Akzeptanz zu stoßen.

Daten

Die Analyse basiert auf einer Kurzbefragung, die im Rahmen der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL) des IAB (Coban et al. 2024) durchgeführt wurde. Im Rahmen von IAB-OPAL wird seit Oktober 2023 die erwerbsfähige Bevölkerung im Abstand von drei bis vier Monaten zu aktuellen Themen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik befragt.

Die hier verwendeten Informationen wurden zwischen dem 12. April und dem 11. Mai 2025 erhoben. An der Befragung nahmen insgesamt 6.006 Personen teil. Die vorliegende Studie betrachtet dabei die Antworten von 5.012 erwerbstätige Personen in Voll- und Teilzeit sowie Personen im Leistungsbezug zwischen 18 und 65 Jahren. Um Aussagen über die Gesamtheit dieser Gruppe treffen zu können, wurden die Daten gewichtet.

Methoden

Zur Messung der Einstellungen zur Sozialpolitik wurde das etablierte Messinstrument nach Giza und Scheuer „Bewertung der Sozialpolitik“ verwendet, die Erfassung der Gerechtigkeitseinstellungen erfolgte über die Skala zur Messung von Einstellungen zu Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit nach Fischer, Baumert und Schmitt.

Fischer-Baumert-Schmitt-Skala zur Messung von Einstellungen zu Prinzipien der Verteilungsgerechtigkeit

Abfrage der Zustimmung zu sechs Aussagen auf einer sechs-stufigen Skala von „trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“

Ich fände die Einkommensverteilung gerecht, wenn …

- alle das Gleiche verdienen würden.

- sich die Höhe des Einkommens nach der Leistung richten würde.

- sich die Höhe des Einkommens nach der Bedürftigkeit richten würde (z.B. zur Versorgung von Familienangehörigen).

Wenn ein Betrieb Personalkosten einsparen muss, fände ich es gerecht, wenn …

- für alle Beschäftigte die Arbeitszeit und der Lohn gleichmäßig gekürzt würden.

- diejenigen entlassen würden, die am wenigsten geleistet haben.

- diejenigen von Entlassung verschont blieben, die am dringendsten auf ihren Arbeitsplatz angewiesen sind.

Giza-Scheuer-Bewertung-der-Sozialpolitik

Abfrage der Zustimmung zu sechs Aussagen auf einer fünf-stufigen Skala mit den Antwortmöglichkeiten „Stimme stark zu“, „Stimme zu“, „Weder noch“, „Lehne ab“, „Lehne stark ab“

Sozialleistungen in Deutschland …

- belasten die Volkswirtschaft zu stark.

- verhindern weit verbreitete Armut.

- führen zu mehr Gleichheit in der Gesellschaft.

- kosten den Unternehmen zu hohe Steuern und Abgaben.

Und wie stark stimmen Sie dem zu oder lehnen es ab, dass Sozialleistungen in Deutschland …

- die Menschen faul machen?

- dazu beitragen, dass Menschen weniger dazu bereit sind, sich umeinander zu kümmern?

Literatur

Coban, Mustafa; Baisch, Benjamin; Distler, Christine; Schwarz, Stefan; Trappmann, Mark; Weik, Jonas Aljoscha; Wenzig, Claudia; Wilden, Hanna; Zins, Stefan (2024): IAB-OPAL: Mit dem neuen Online-Panel schneller zu belastbaren Befunden kommen. In: IAB-Forum, 11.11.2024.

Enste, Dominik H.; Gabel, Rebecca; Müller, Johannes; Potthoff, Jennifer; Unger, Barbara-Natalie (2025): Soziale Gerechtigkeit in Deutschland: Wunsch versus Wirklichkeit. In: Wirtschaftsdienst 105 (8), S. 603–606.

Liebig, Stefan; Schupp, Jürgen (2008): Leistungs- oder Bedarfsgerechtigkeit? Über einen normativen Zielkonflikt des Wohlfahrtsstaats und seiner Bedeutung für die Bewertung des eigenen Erwerbseinkommens. Soziale Welt, ISSN 0038-6073, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, Vol. 59, Iss. 1, S. 7–30.

Bild: Frittipix/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20251023.01

Kuhn , Moritz ; Stegmaier, Jens; Weik, Jonas Aljoscha (2025): Breite Zustimmung zum Sozialstaat – Leistung soll sich aber lohnen, In: IAB-Forum 23. Oktober 2025, https://iab-forum.de/breite-zustimmung-zum-sozialstaat-leistung-soll-sich-aber-lohnen/, Abrufdatum: 22. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Moritz Kuhn

- Jens Stegmaier

- Jonas Aljoscha Weik

Prof. Dr. Moritz Kuhn ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats am IAB.

Prof. Dr. Moritz Kuhn ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats am IAB. Dr. Jens Stegmaier ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“ am IAB.

Dr. Jens Stegmaier ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“ am IAB. Jonas Aljoscha Weik ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB.

Jonas Aljoscha Weik ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB.