7. Juli 2025 | Serie „Equal Pay Day 2025“

Die Berufsberatung im Erwerbsleben kann Frauen bei der Rückkehr in den Beruf unterstützen

Katja Hartosch , Linda Heuer , Anna Heusler , Julia Lang , Angela Ulrich

Die Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) ist ein noch recht junges Beratungsinstrument der Bundesagentur für Arbeit (BA). Sie wurde seit dem Jahr 2020 sukzessive eingeführt, um Erwerbspersonen in Phasen der beruflichen (Neu-)Orientierung zu unterstützen. Mit der BBiE sollen vor allem Personen angesprochen werden, die bereits berufstätig sind oder diese Tätigkeit momentan unterbrochen haben, und die sich beruflich neu orientieren wollen oder müssen.

Die Gründe für einen Beratungsbedarf können vielfältig sein: So können sich berufliche Neigungen ändern, oder die aktuelle familiäre Situation kann nicht mehr mit der beruflichen Tätigkeit vereinbar sein. Außerdem können sich die technischen und inhaltlichen Anforderungen an den bislang ausgeübten Beruf so verändern, dass Beratung zu Qualifizierungen gewünscht wird (lesen Sie hierzu auch den IAB-Kurzbericht 14/2015 von Katharina Diener und anderen).

Das Angebot soll auch Berufsrückkehrer*innen kontinuierlich und flächendeckend Beratung und Förderung bieten

Das Beratungsangebot der BA richtet sich auch an Berufsrückkehrer*innen, bei denen es sich zum überwiegenden Teil um Frauen handelt. Von vielen Seiten wird bereits seit einiger Zeit mehr systematische staatliche Unterstützung beim beruflichen Wiedereinstieg dieser Gruppe gefordert (lesen Sie hierzu auch eine Analyse von Jutta Allmendinger aus dem Jahr 2010). Bislang erfolgen solche Unterstützungen häufig in Projektform. Sie sind damit in der Regel nicht auf Dauer angelegt.

Für Frauen, die aufgrund familiärer Verpflichtungen für längere Zeit aus dem Beruf ausgestiegen sind, könnte die BBiE daher von besonderem Nutzen sein. Gerade angesichts des Fachkräftemangels könnte dieses Beratungsinstrument Frauen Chancen bieten, ihre berufliche Neuausrichtung zu fördern.

Inwiefern sich die BBiE in der Praxis an Frauen richtet und ob dieses Angebot insbesondere für Berufsrückkehrerinnen attraktiv ist, wird nachfolgend zunächst anhand von deskriptiven Ergebnissen auf Basis administrativer Daten der BA dargestellt. Diese quantitativen Ergebnisse ergänzen die Befunde einer qualitativen Studie zur Einbettung der BBiE in die lokalen Beratungsnetzwerke (detaillierte Erläuterungen zum Vorgehen finden Sie im Infokasten „Daten und Methoden“).

Ein Teil der Berufsrückkehrerinnen nutzte das neue Angebot

Eine 2023 publizierte Studie von Anna Heusler und Koautorinnen geht auf Basis administrativer Daten der Frage nach, wer die BBiE im Jahr 2021 in Anspruch genommen hat. Dabei zeigt sich, dass Frauen die Beratung häufiger genutzt haben als Männer.

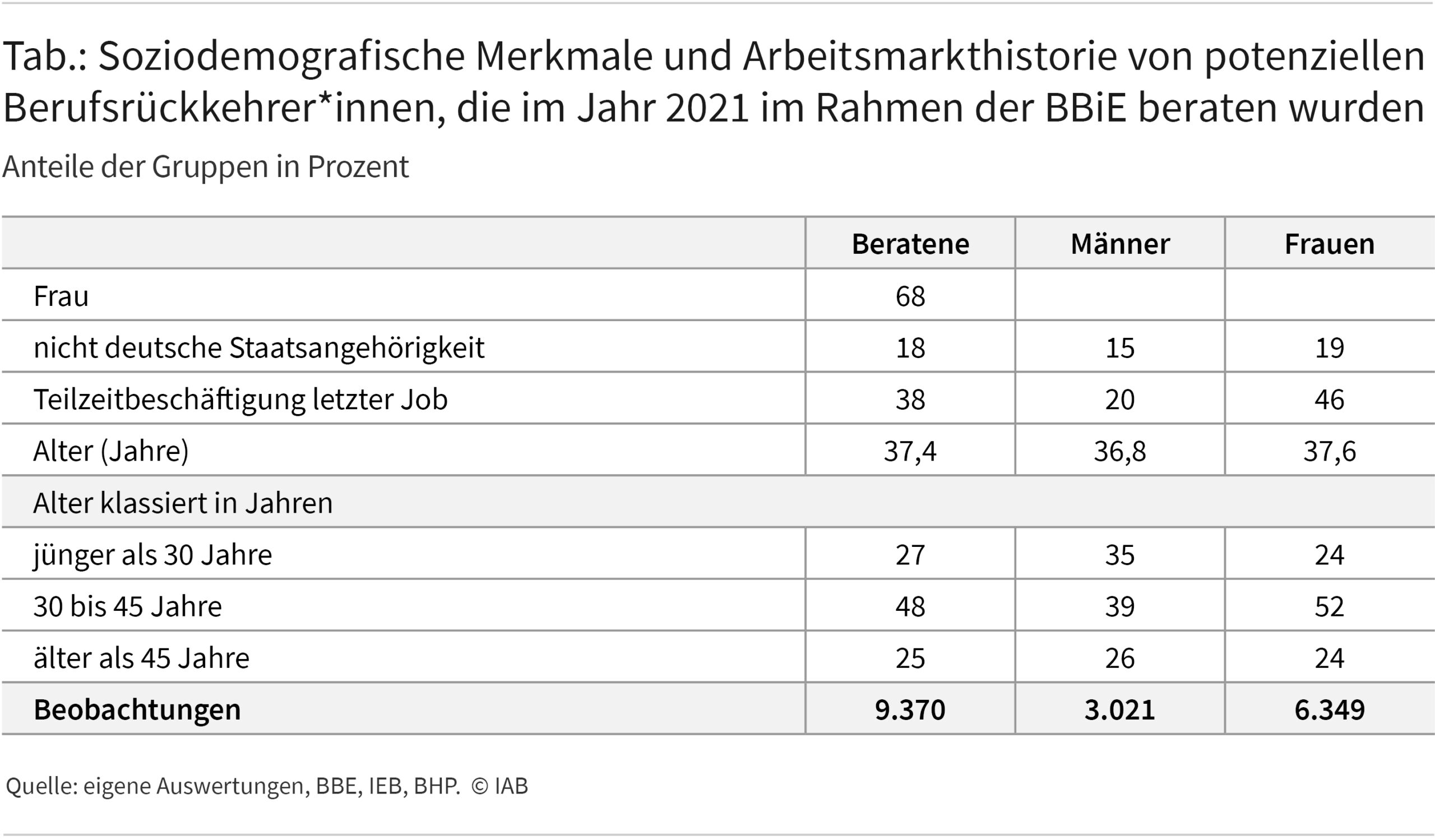

Die Autorinnen haben mithilfe der Erwerbshistorie der betrachteten Personen zudem eine Abschätzung vorgenommen, ob es sich um Berufsrückkehrer*innen handeln könnte (siehe Infokasten „Daten und Methoden“). Das Ergebnis: Von den rund 71.000 Personen im Datensatz, die im Jahr 2021 beraten wurden, könnten bis zu 9.400, also 13 Prozent, Berufsrückkehrer*innen gewesen sein. Davon waren wiederum mehr als zwei Drittel Frauen, die im Durchschnitt 38 Jahre alt waren. Fast die Hälfte von ihnen waren in ihrem letzten Job in Teilzeit beschäftigt. Der Teilzeitanteil unter den Männern ist dagegen deutlich niedriger (siehe Tabelle 1).

Über Netzwerkarbeit vor Ort lassen sich Berufsrückkehrer*innen gezielt ansprechen

In quantitativer Hinsicht scheint die Gruppe der Berufsrückkehrer*innen in der BBiE also eine gewisse Rolle zu spielen. Im Folgenden werden nun Ergebnisse einer qualitativen Studie zur Einbettung der BBiE in lokale Beratungsnetzwerke herangezogen (weitere Hinweise zu den qualitativen Daten siehe Infokasten „Daten und Methoden“).

BBiE-Berater*innen nannten in Gruppeninterviews je nach Standort ein unterschiedlich starkes Interesse von Berufsrückkehrerinnen an der Beratung. Aus einigen Agenturen für Arbeit und Beratungsstellen anderer Träger wird berichtet, dass zwar mehr Frauen als Männer die Beratung aufsuchen, es sich aber meist nicht um Berufsrückkehrerinnen handelt. Inwiefern sich diese Zielgruppe angesprochen fühlt, hängt unter anderem davon ab, ob speziell für diese Gruppe geworben wird (etwa in Kitas oder Mütter- und Familienzentren).

Auch der Kontakt von BBiE-Berater*innen zu den Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) scheint bedeutsam zu sein. Die BCA kümmern sich in den Arbeitsagenturen um die Gleichstellung aller Geschlechter am Arbeitsmarkt sowie um die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Sie können zudem dazu beitragen, das Beratungsangebot in denjenigen Netzwerken bekannter zu machen, die Angebote für Frauen bereitstellen.

Nicht immer ist jedoch klar, ob und in welchem Umfang Frauen über solche Netzwerkaktivitäten zur Beratung finden. Aber es zeigen sich durchaus Erfolge der zusätzlichen gezielten Bemühungen, wie ein*e Berater*in kommentiert: „Wiedereinsteiger, die dann jetzt vermehrt bei uns ankommen, aufgrund der Netzwerkarbeit, die wir jetzt haben.“

In den Interviews mit Netzwerkpartnern der Arbeitsagenturen wurden regelmäßig auch Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen thematisiert. Diesen Netzwerken gehören, je nach lokaler Ausgestaltung, Beratungsstellen anderer Träger wie Volkshochschulen, Kammern und kommunale Stellen an, aber auch spezialisierte Vereine oder private Bildungsträger. Werden Veranstaltungen zum Thema Wiedereinstieg angeboten, sind diese nach Angaben der Interviewten sehr gefragt. Auffallend sei jedoch, dass das Angebot Frauen mit Migrationshintergrund weniger erreiche.

Wenn Frauen die Beratung aufsuchen, geht es laut den Interviewten häufig um Veränderungen ihrer familiären Situation, aufgrund deren sie ihren ursprünglichen Beruf nicht mehr ausüben können: „[…] viele Mütter, die mal höhere Positionen hatten, Führungskräfte o. Ä., die ihren Job nicht mit der Kinderbetreuung hinbekommen und sich umorientieren wollen/müssen […]“.

Berufsrückkehrerinnen benötigen teilweise eine längere Beratung

Teilweise kooperieren die Arbeitsagenturen gezielt mit speziellen Beratungsstellen für Frauen, etwa indem sie in deren Räumlichkeiten Veranstaltungen anbieten. Diese Angebote beinhalten eine längere und intensivere Zusammenarbeit mit den beratenen Frauen, was die Berater*innen der Arbeitsagentur als besonders hilfreich einschätzen.

Zudem berichten BBiE-Berater*innen von Berufsrückkehrerinnen, die aufgrund ihres langen Berufsausstiegs selbst nicht mehr an die Rückkehr in den Arbeitsmarkt glauben und zunächst motiviert werden müssen. Dieses „Empowerment“ erfordert besondere Kompetenzen, wie die folgende Äußerung eine*r Berater*in in einer Arbeitsagentur deutlich macht: „Die dann erst mal sagen: ‚Ich bin ein Versager. Ich habe nichts gemacht. Ich kann nichts. Arbeitgeber stellen mich nicht ein.‘ Dass man erst mal Gespräche braucht, bis die Menschen überhaupt wieder aufrecht gehen, weil die so niedergeschlagen sind von vielen Situationen, gesundheitlich zum Beispiel […] oder auch aus dem Grund: ‚Mich will ja keiner mehr, ich bin zu alt, […] ich habe Kinder erzogen, ich habe einen Abschluss im Ausland gemacht, aber hier nicht gearbeitet.‘ Also das sind wirklich so Themen, wo man auch sehr emotional irgendwie arbeiten muss, also sehr empathisch sein muss.“

Die familiäre Rollenverteilung kann die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung erschweren

Inhalte der Beratung der BBiE sind neben Einstiegsoptionen ins Berufsleben auch Fragen der Weiterbildung oder -qualifizierung. Hier sind sowohl Weiterbildungen mit Unterstützung des bisherigen oder neuen Arbeitgebers als auch selbst finanzierte Weiterbildungen denkbar. Die Arbeitsagenturen bieten ebenfalls verschiedene finanzielle Fördermöglichkeiten an.

In den Interviews wurde außerdem thematisiert, welche Hindernisse speziell Frauen davon abhalten, an einer beruflichen Weiterbildung teilzunehmen. Demnach betrachten Frauen ihre eigene Situation oft im Kontext ihrer familiären Situation und machen ihre berufliche Weiterbildung davon abhängig, die bisherige Rollenverteilung beibehalten zu können. So wies ein*e BBiE-Berater*in darauf hin, es sei „[…] gerade auch bei Frauen, mehr die Frage, ob es ok ist, sich weiterzubilden, ist das statthaft, dafür Zeit und Geld aufzuwenden, was macht das mit mir, oder ob man das mit der Familie unter einen Hut bekommt“.

Diese enge Einbindung in familiäre Strukturen kann im Erfolgsfall allerdings auch eine positive Strahlkraft auf Familienmitglieder ausüben. Frauen können zum einen davon profitieren, ein positives Beispiel in der Familie zu haben. Sie können zum anderen aber selbst ein Vorbild für Familienmitglieder sein, die sich eine Weiterbildung bislang nicht zugetraut haben, wie einzelne Berater*innen berichtet haben: „Am meisten berühren mich die Fälle, wenn ich tatsächlich Ehefrauen oder Ehemänner habe oder Söhne habe, die dann sagen: Sie haben das bei meiner Mutter geschafft, das hätte ich niemals geglaubt, ich will das jetzt auch. Oder die Ehefrau kommt. Der Mann ist auf einmal erfolgreich: Und das will ich jetzt auch.“

Fazit

Die Bundesagentur für Arbeit hat mit dem Angebot der Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) ein flächendeckendes Angebot geschaffen, das konkrete Fördermöglichkeiten und kontinuierliche Beratung bietet. Berufsrückkehrerinnen und andere Personen, die sich beruflich verändern wollen oder müssen, sind damit nicht mehr auf befristete Modellprojekte in den einzelnen Regionen angewiesen.

Bei denjenigen Teilnehmenden, die potenziell zur Gruppe der Berufsrückkehrerinnen gehören, handelt es sich mehrheitlich um Frauen im Alter von Mitte oder Ende dreißig. Die Interviews mit BBiE-Beraterinnen lassen darauf schließen, dass die Beratung für diese Gruppe durchaus gewinnbringend sein kann, sofern sie passend ausgestaltet ist und hinreichend beworben wird.

Die Interviewten selbst sind der Auffassung, dass ihre Beratung Frauen dabei unterstützen kann, eine Weiterqualifizierung aufzunehmen oder (wieder) in ihren Beruf einzusteigen. Hierbei muss jedoch bedacht werden, dass die Befragten über ihre eigene Berufstätigkeit berichten und diese deshalb tendenziell positiver darstellen könnten.

In den Interviews schreiben die Berater*innen dem erfolgreichen Berufseinstieg eines Familienmitglieds dabei teils „Strahlkraft“ zu. So können über Frauen als Multiplikatorinnen eventuell auch andere Familienmitglieder für eine berufliche Aus- oder Fortbildung gewonnen werden, die ansonsten nur schwer erreichbar gewesen wären.

Daten und Methoden

Administrative Daten

Grundlage für die deskriptiven Auswertungen zu den Merkmalen der beratenen potenziellen Berufsrückkehrer*innen sind zunächst neu erschlossene Forschungsdaten zu Personen, die 2021 die BBiE in Anspruch genommen haben (Historik Berufsberatung im Erwerbsleben, BBE). Diese werden mit weiteren administrativen Daten mit Informationen zur Erwerbshistorie verknüpft (Integrierte Erwerbsbiographien, IEB, und Betriebs-Historik-Panel, BHP; für detailliertere Informationen zu den genutzten Daten lesen Sie Anna Heusler und Koautorinnen 2023).

Der Datensatz umfasst nach Aufbereitung und Bereinigung neben 45.000 zum Zeitpunkt der Beratung beschäftigten Personen knapp 9.000 Arbeitslose und rund 17.500 sonstige Personen. Zu den sonstigen Personen zählen auch die Berufsrückkehrer*innen.

Da bei der Aufbereitung nur Personen berücksichtigt wurden, die vorher mindestens einmal erwerbstätig waren, wird hier die Annahme getroffen, dass es sich bei Personen ohne weitere Meldung in den Daten zum Zeitpunkt der Beratung – also Personen, die weder arbeitslos oder arbeitsuchend noch geringfügig oder sozialversicherungspflichtig beschäftigt und auch nicht im Leistungsbezug sind – um Berufsrückkehrer*innen handelt (knapp 9.400 Personen).

Berufsrückkehrer*innen, die die Beratung nicht in Anspruch genommen haben, können nicht identifiziert werden, weil diese zum Zeitpunkt der geplanten Berufsrückkehr in der Regel keinen Kontakt zur BA haben. Somit liegen für diese Personen keine Informationen in den administrativen Daten vor.

Qualitative Daten

Die Interviews, die die Grundlage für die hier präsentierten Auswertungen bilden, stammen aus einer qualitativen Studie aus dem Jahr 2024. Sie war als explorativ-fallstudienbasierte Stakeholder-Analyse konzipiert, um die Einbettung der BBiE in den lokalen Kontext, die Fremdwahrnehmung der Dienstleistung sowie die Debatten rund um die BBiE im organisationalen Feld zu untersuchen.

Bei der Stakeholder-Analyse werden relevante Interessengruppen identifiziert und ihre Erwartungen und Einflüsse analysiert. An fünf Standorten wurden jeweils Gruppeninterviews mit Berufsberater*innen und Einzelinterviews mit ihren Führungskräften geführt. Davon ausgehend wurden drei regionale Settings ausgewählt, in denen Expert*innen-Interviews mit Beratungsfachkräften und Leitungspersonen (n=13), überregionalen politischen und wissenschaftlichen Akteur*innen im Handlungsfeld (Verbände, Ministerien auf Bundes- und Landesebene, Gewerkschaften, Wissenschafter*innen) (n=16) sowie Betrieben (n=9) geführt wurden.

Die Interviews wurden teilweise transkribiert. Zur Auswertung wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Für diese Veröffentlichung wurden die Interviewzitate teilweise der Schriftsprache angeglichen.

In aller Kürze

- Berufsrückkehrer*innen bilden eine wichtige Zielgruppe der Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) der Bundesagentur für Arbeit.

- Insgesamt nehmen Frauen das Beratungsangebot häufiger in Anspruch als Männer. Die Gruppe der Berufsrückkehrer*innen scheint dabei zum Teil erreicht zu werden.

- Inwiefern Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen, sich durch die BBiE angesprochen fühlen, scheint davon abhängig zu sein, wo und in welcher Form speziell für diese Gruppe geworben wird. Hierfür kooperieren die Berufsberater*innen teilweise gezielt mit spezialisierten Beratungsstellen.

- Die Beratung kann auch Weiterbildung zum Thema haben. Hier sehen einige Berater*innen die familiäre Rollenverteilung als Hindernis.

Literatur

Allmendinger, Jutta (2010): Verschenkte Potenziale? Lebensverläufe nicht erwerbstätiger Frauen. Frankfurt a.M.: Campus Verlag.

Diener, Katharina; Götz, Susanne; Schreyer, Franziska; Stephan, Gesine (2015): Mütter und pflegende Frauen: Modellprogramm unterstützt die Berufsrückkehr nach langer Unterbrechung. IAB-Kurzbericht Nr. 14.

Heusler, Anna; Lang, Julia; Stephan, Gesine (2023): Wer nimmt die Berufsberatung im Erwerbsleben (BBiE) in Anspruch? Eine Prozessdatenanalyse. IAB-Forschungsbericht Nr. 21.

Bild: fizkes/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250707.01

Hartosch, Katja ; Heuer, Linda; Heusler, Anna; Lang, Julia; Ulrich, Angela (2025): Die Berufsberatung im Erwerbsleben kann Frauen bei der Rückkehr in den Beruf unterstützen, In: IAB-Forum 7. Juli 2025, https://iab-forum.de/die-berufsberatung-im-erwerbsleben-kann-frauen-bei-der-rueckkehr-in-den-beruf-unterstuetzen/, Abrufdatum: 25. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Katja Hartosch

- Linda Heuer

- Anna Heusler

- Julia Lang

- Angela Ulrich

Katja Hartosch war wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB.

Katja Hartosch war wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB.  Linda Heuer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB.

Linda Heuer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB. Anna Heusler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe des Direktors und im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“.

Anna Heusler ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe des Direktors und im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“. Dr. Julia Lang ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.

Dr. Julia Lang ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB. Dr. Angela Ulrich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Regionalen Forschungsnetz des IAB.

Dr. Angela Ulrich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Regionalen Forschungsnetz des IAB.