Alle unter „Grafik Aktuell“ erschienenen Abbildungen

Digitale und KI-Technologien verändern inzwischen verstärkt auch die Arbeitswelt von Frauen

6. September 2024

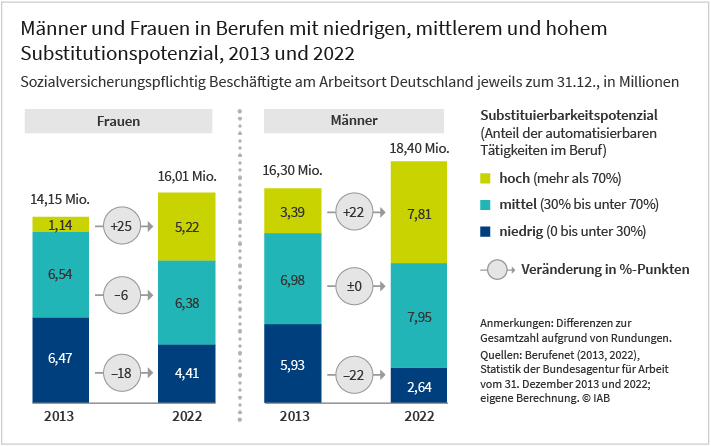

Durch die fortschreitende Digitalisierung und die wachsenden Einsatzmöglichkeiten von KI-Technologien können immer mehr berufliche Tätigkeiten automatisiert werden. Der Anteil dieser Tätigkeiten wird als Substituierbarkeitspotenzial bezeichnet. Im Verlauf der letzten Jahre zeigt sich eine deutliche Zunahme von Beschäftigten in Berufen mit einem hohen Substituierbarkeitspotenzial, wobei sich die Arbeitswelt der Frauen mittlerweile stärker verändert als die der Männer. … weiterlesen

Kündigungen durch das Personal sind der häufigste Grund für beendete Beschäftigungsverhältnisse

2. August 2024

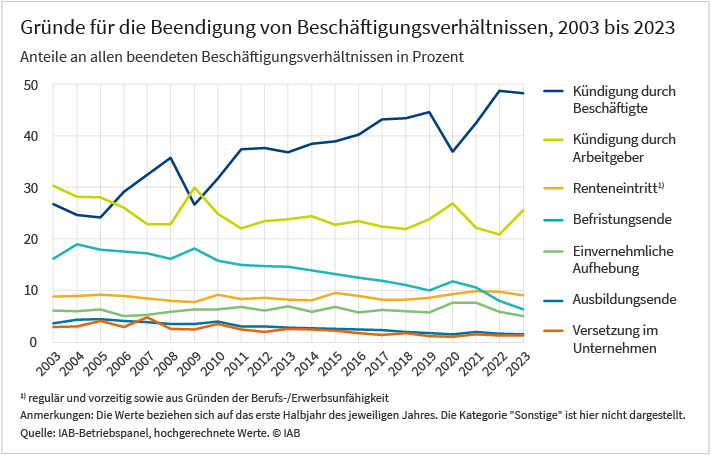

Während im ersten Halbjahr 2023 die Kündigungen durch die Beschäftigten weiterhin die Personalabgänge dominieren, macht sich auch die wirtschaftliche Eintrübung bemerkbar: Arbeitgeberseitige Kündigungen steigen nach zwei Jahren erstmals wieder leicht an. Zugleich verlieren auslaufende befristete Verträge – dem Trend der Vorjahre folgend – weiter an Relevanz. … weiterlesen

Gender Pay Gap variiert stark zwischen den Branchen

3. Juli 2024

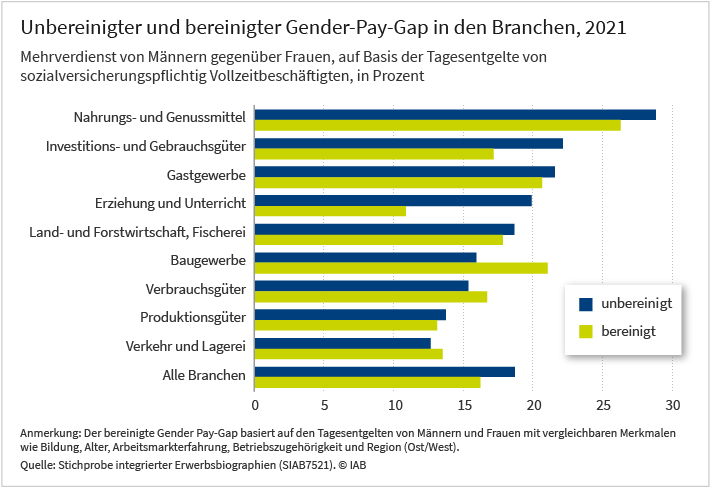

Der Gender-Pay-Gap ist ein viel diskutiertes Thema im Kontext der Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Bei einer differenzierten Analyse sollte der Blick auf die verschiedenen Branchen nicht fehlen, denn er deckt deutliche Unterschiede bei der Lohnlücke zwischen Männern und Frauen auf. … weiterlesen

Männer in Teilzeit nehmen nur selten an beruflicher Weiterbildung teil

5. Juni 2024

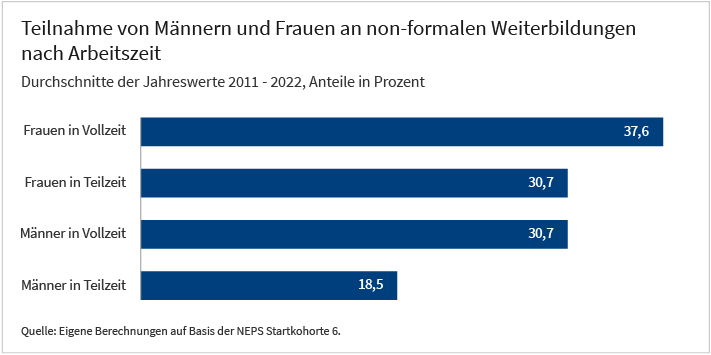

Teilzeitbeschäftigte haben schlechtere Arbeitsbedingungen als Vollzeitbeschäftigte und verdienen pro Stunde auch weniger. Nehmen Teilzeitbeschäftigte daher auch weniger an Weiterbildung teil? Die Antwort ist ja, allerdings fällt der Unterschied bei Männern wesentlich deutlicher aus als bei Frauen. … weiterlesen

Eine abgeschlossene Ausbildung lohnt sich

10. Mai 2024

Männer, die eine im Jahr 2000 begonnene duale Berufsausbildung abgeschlossen haben, waren in den 20 Jahren nach Ausbildungsbeginn 4.540 Tage sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Das ist rund 1,5 Mal länger als bei Männern, die ihre Ausbildung abgebrochen haben und auch danach keinen Berufsabschluss erworben haben (3.100 Tage). Frauen mit abgeschlossener Berufsausbildung sind gegenüber denen ohne 1,6 Mal länger beschäftigt. Betrachtet man die Zeiten der der Arbeitslosigkeit, zeigt sich, dass Personen mit Berufsabschluss deutlich kürzer arbeitslos sind als Personen ohne Abschluss. Dieses Verhältnis beträgt bei Männern 1:3,1 und bei Frauen 1:2,6.

Erwerbstätigkeit ukrainischer Geflüchteter in Deutschland: Mütter haben die geringeren Erwerbschancen

11. April 2024

Neben Faktoren wie Deutschkenntnissen, Bildungsabschlüssen und Bleibeabsichten beeinflusst auch die Haushaltskonstellation die Erwerbschancen von ukrainischen Geflüchteten in Deutschland.

Familiäre Verpflichtungen wirken sich insbesondere für Frauen negativ auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit aus. So liegt in Familien mit Kindern der Anteil der erwerbstätigen Frauen rund 10 Prozentpunkte unter dem der Männer. In Familien ohne Kinder hingegen sind Frauen häufiger erwerbstätig als Männer.

Wegen der mitunter schwierigen Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kinderbetreuung sind die Erwerbstätigenquoten von Alleinerziehenden eher niedrig. Dies fällt besonders bei den Frauen ins Gewicht, da über ein Drittel von Ihnen alleinerziehend sind.

Weitere Informationen finden Sie im IAB-Kurzbericht 14/2023.

Anteil der beruflichen Tätigkeiten, die automatisiert werden könnten, variiert regional erheblich

12. März 2024

Das Substituierbarkeitspotenzial gibt an, in welchem Ausmaß Berufe potenziell durch den Einsatz von digitalen Technologien und KI ersetzbar sind.

Bei der Aktualisierung der Daten für das Jahr 2022 zeigt sich, dass in Deutschland durchschnittlich 38 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in einem Beruf arbeiten, in dem das Substituierbarkeitspotenzial hoch ist, also bei über 70 % liegt (siehe auch IAB-Kurzbericht 5/2024).

Dabei weisen nach wie vor das Saarland, Baden-Württemberg und Thüringen die höchsten Anteile an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Berufen mit einem solch hohen Substituierbarkeitspotenzial auf. In Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt sind diese Anteile am niedrigsten.

Weitere Informationen auf Ebene der Bundesländer und Arbeitsmarktregionen finden Sie in der Interaktiven Statistik der Bundesagentur für Arbeit „Strukturwandel nach Berufen“.

Die Reallöhne im Pflegebereich haben sich zuletzt unterschiedlich entwickelt

21. Dezember 2023

Trotz nomineller Lohnzuwächse sind die durchschnittlichen Reallöhne der Beschäftigten in der Krankenpflege aufgrund der starken Inflation im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr gefallen. In den Altenpflegeberufen hingegen blieben die Reallöhne auch im Krisenjahr 2022 konstant oder legten sogar noch zu. Längerfristig betrachtet haben die Reallöhne im gesamten Pflegebereich deutlich zugelegt, am stärksten bei den Helfern in der Altenpflege. Diese verdienten im Jahr 2022 real 29 Prozent mehr als 10 Jahre zuvor, bei den Fachkräften in der Altenpflege waren es 26 Prozent. In der Krankenpflege waren es bei den Fachkräften 10, bei den Helfern 8 Prozent mehr. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der Publikation Entgelte von Pflegekräften 2022.

Nur internetbasierte Selbstlern-Angebote entziehen sich dem Abwärtstrend

25. Oktober 2023

Das Selbstlernen, das oft zur Bewältigung einer konkreten Aufgabe dient, ist die häufigste Lernform bei Erwachsenen. Am meisten wird dabei Fach- und Sachliteratur gelesen, allerdings nimmt diese Lernform kontinuierlich ab. Laut Nationalem Bildungspanel gaben zuletzt nur noch 45 Prozent der Befragten an, in den letzten 12 Monaten durch Lesen etwas Neues gelernt zu haben. Während der Covid-19-Pandemie brach auch der Besuch von Fachmessen, Kongressen und Fachvorträgen als Lerngelegenheit stark ein. Hingegen scheint das Selbstlernen im Internet oder über Apps immer beliebter zu werden, fast jeder Dritte nutzt solche Lernangebote. Diese Art des informellen Lernens ist meist besonders einfach zugänglich und dürfte künftig weiter an Bedeutung gewinnen.