24. Oktober 2025 | Arbeitsmarktpolitik

Mehr Arbeit, weniger Gleichheit? Bei den geplanten Steuervergünstigungen stellen sich gleichstellungspolitische Fragen

Jonas Aljoscha Weik , Enzo Weber , Susanne Wanger , Yvonne Lott

Für die angestrebte Verlängerung der Erwerbsarbeitszeiten spielt eine wichtige Rolle, dass viele Beschäftigte zusätzlich zu ihrer Erwerbsarbeit täglich (unbezahlte) Haus- und Sorgearbeit leisten, wie eine Studie von Yvonne Lott aus dem Jahr 2024 zeigt. Dies betrifft insbesondere erwerbstätige Frauen, vor allem solche mit Kindern. Sie leisten im Durchschnitt acht Wochenstunden mehr unbezahlte Haus- und Sorgearbeit als erwerbstätige Männer, bei erwerbstätigen Eltern liegt der Abstand bei 15 Stunden. Bei erwerbstätigen Frauen und Männern ohne Kinder im Haushalt beträgt dieser Gender-Care-Gap fünf Stunden.

Darüber hinaus weist auch der Arbeitsmarkt als solcher geschlechtsspezifische Segmentierungen auf: Frauen arbeiten deutlich häufiger in Teilzeit, Männer wiederum überwiegend in Vollzeit. Während die steuerliche Entlastung für Überstundenzuschläge nur für Vollzeitbeschäftigte gelten soll und damit vorwiegend Männer anspricht, richten sich Maßnahmen zur Ausweitung der Erwerbsarbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten überwiegend an Frauen. Diese reduzieren ihre Erwerbsarbeitszeit häufig mit der Familiengründung, da sie nach wie vor den Großteil der Haus- und Sorgearbeit leisten. Welche Rolle Geschlecht und Elternschaft bei der Bewertung der arbeitszeitpolitischen Koalitionsvorhaben durch die Beschäftigten spielen, ist daher von großer Bedeutung.

Wie Frauen und Männer – sowohl solche mit als auch solche ohne Kinder bis 14 Jahre im Haushalt – über die genannten Maßnahmen denken, wurde im Rahmen der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL) erhoben. Die Befragung erfolgte im Zeitraum vom 12. April bis zum 11. Mai 2025, also kurz nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrags am 9. April (siehe Infokasten „Daten und Methoden“). Die nachfolgenden Auswertungen beziehen sich ausschließlich auf sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Frauen mit Kindern arbeiten seltener mehr als zehn Stunden am Tag

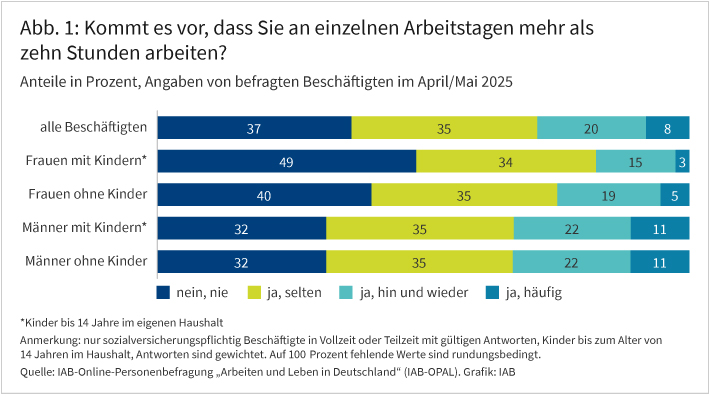

In Deutschland regelt das Arbeitszeitgesetz die zulässige Arbeitszeit. Die tägliche Höchstarbeitszeit an Werktagen beträgt zehn Stunden, wobei im Schnitt über ein halbes Jahr hinweg acht Stunden nicht überschritten werden dürfen. In bestimmten Fällen kann sie auf mehr als zehn Stunden verlängert werden. Laut Koalitionsvertrag sollen die geplanten Neuregelungen die Möglichkeit einer wöchentlichen anstatt einer täglichen Höchstarbeitszeit schaffen. Es wurde daher ausgewertet, wie viele Beschäftigte bereits heute an einzelnen Tagen mehr als zehn Stunden arbeiten (siehe Abbildung 1).

Bei Männern lassen sich in Bezug auf die tägliche Erwerbsarbeitszeit keine Unterschiede nach Elternschaft feststellen: Etwa ein Drittel arbeitet nie mehr als zehn Stunden an einem einzelnen Arbeitstag, während rund 11 Prozent häufig so lange arbeiten – ob mit oder ohne Kinder.

Bei Frauen zeigt sich ein deutlich anderes Bild: Sie arbeiten im Vergleich zu Männern seltener mehr als zehn Stunden an einem einzelnen Arbeitstag. Dies gilt insbesondere für Frauen mit Kindern bis 14 Jahre: Bei 49 Prozent beträgt die tägliche Erwerbsarbeitszeit nie mehr als zehn Stunden. Dies lässt sich auf die zusätzliche Verantwortung für Kinderbetreuung und Hausarbeit zurückführen.

Eltern, und hier insbesondere Frauen mit Kindern, könnte eine Ausweitung der Höchstarbeitszeit bei der Kinderbetreuung oder bei sonstigen Sorgeverpflichtungen vor Probleme stellen: Nicht allein ist der Bedarf an Kitaplätzen nach wie vor höher als das Angebot. Häufig sind die Öffnungs- und Betreuungszeiten von Kitas, Kindergärten und Ganztagsschulen – wenn überhaupt – auf einen Acht-Stunden-Tag ausgelegt, was von Eltern wiederum berufliche Planungssicherheit verlangt. Erwerbs- und unbezahlte Sorgearbeit sind dabei zeitlich eng aufeinander abgestimmt und ermöglichen oftmals nur wenig Spielraum.

Männer sind eher bereit, ihre Arbeitszeit zu verlängern – gehen aber auch stärker davon aus, dass ihr Arbeitgeber dies von ihnen erwartet

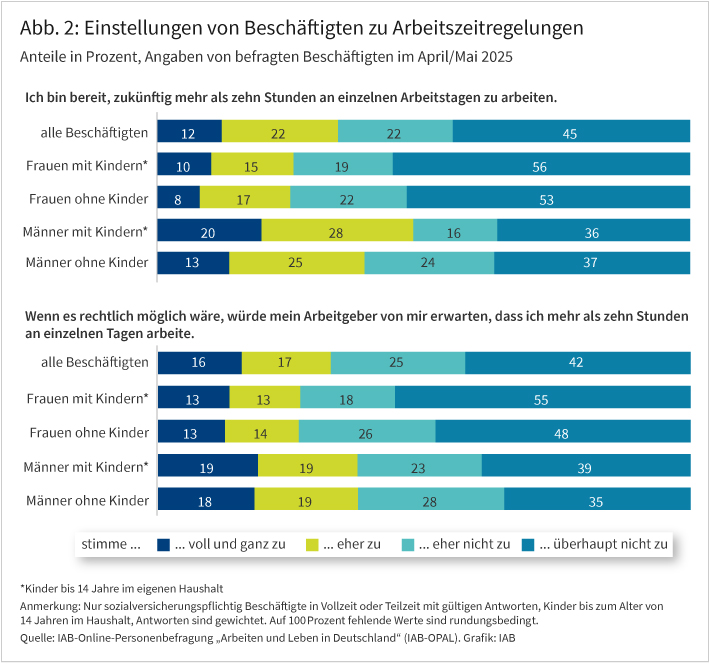

Um beurteilen zu können, ob Frauen und Männer sowie Kinderlose und Eltern die angedachte Neuregelung der Höchstarbeitszeit unterschiedlich bewerten, wurden weitere Auswertungen vorgenommen (siehe Abbildung 2).

Männer sind häufiger als Frauen bereit, an einzelnen Tagen mehr als zehn Stunden zu arbeiten – unabhängig davon, ob Kinder im Haushalt leben. 38 Prozent der Männer ohne Kinder und 48 Prozent der Männer mit Kindern befürworten (eher) Erwerbsarbeitszeiten von mehr als zehn Stunden an einzelnen Tagen. Bei kinderlosen Frauen und Frauen mit Kindern liegt dieser Anteil hingegen jeweils bei 25 Prozent. Insgesamt beeinflussen Kinder das Antwortverhalten von Frauen und Männern kaum. Wahrscheinlich spielen geschlechtsspezifische Rollenbilder hier eine bedeutendere Rolle als die Frage nach dem Bedarf an Kinderbetreuung.

Männer geben zudem häufiger als Frauen an, dass ihr Arbeitgeber Arbeitszeiten von mehr als zehn Stunden erwarten würde, sofern dies rechtlich zulässig wäre. Während 37 Prozent der kinderlosen Männer und 38 Prozent der Männer mit Kindern dieser Aussage (eher) zustimmen, sind es bei kinderlosen Frauen nur 27 Prozent und bei Frauen mit Kindern 26 Prozent. 55 Prozent der Frauen mit Kindern widersprechen dieser Aussage sogar vollständig. Deutliche Unterschiede bestehen zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten: Vollzeitbeschäftigte berichten etwas häufiger von einer entsprechenden Erwartungshaltung ihrer Arbeitgeber als Teilzeitbeschäftigte (36 % gegenüber 26 %).

Dass viele Mütter nicht davon ausgehen, mehr als zehn Stunden am Tag arbeiten zu müssen, hängt deshalb vermutlich mit der hohen Teilzeitquote zusammen. Zum anderen gestehen Arbeitgeber Frauen und insbesondere Müttern vereinbarkeitsfreundliche Arbeitsarrangements eher zu, während von Männern häufiger längere Arbeitszeiten erwartet werden. Männer sind zudem überdurchschnittlich oft in Branchen oder Positionen tätig, in denen eine Arbeitskultur vorherrscht, die hohe Ansprüche an Anwesenheit und Erreichbarkeit stellt und von der Erwartung geprägt ist, das Privatleben der Arbeit unterzuordnen.

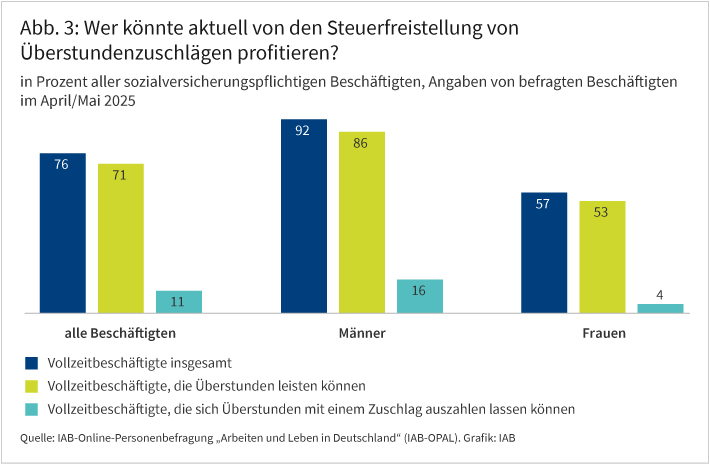

Aktuell könnten Männer vier Mal häufiger von der Steuerfreiheit von Überstundenzuschlägen profitieren als Frauen

Um Anreize für Überstunden zu setzen, plant die Bundesregierung Überstundenzuschläge steuerfrei zu stellen. Diese Regelung gilt nur für Mehrarbeit, die über die reguläre Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten hinaus erbracht wird. Teilzeitbeschäftigte sind von der Regelung ausgeschlossen.

Um abschätzen zu können, wie viele Beschäftigte hiervon schon jetzt profitieren würden, wurde erhoben, ob Beschäftigte Überstunden leisten können und, falls sie sich diese auszahlen lassen können, bereits einen entsprechenden Zuschlag durch den Arbeitgeber erhalten. Hierbei zeigen sich erneut relevante Unterschiede zwischen Männern und Frauen (siehe Abbildung 3). Ob es auch Unterschiede zwischen Kinderlosen, Müttern oder Vätern gibt, lässt sich nicht mit Sicherheit beurteilen, da nur wenige der befragten Mütter in Vollzeit arbeiten.

16 Prozent aller sozialversicherungspflichtig beschäftigten Männer würden derzeit von dieser Regelung profitieren: Sie haben schon jetzt die Möglichkeit, sich Überstundenzuschläge mit einem Zuschlag auszahlen zu lassen. Bei den Frauen beträgt dieser Anteil zurzeit nur 4 Prozent, da sie zum einen weitaus häufiger teilzeitbeschäftigt sind. Zum anderen würden sie vermutlich angesichts der Branchen, in denen sie tätig sind, seltener Zuschläge für ausgezahlte Überstunden bekommen. Sowohl mögliche Verhaltenseffekte als auch Mitnahmeeffekte wären bei Männern deshalb stärker zu erwarten als bei Frauen.

Da in erster Linie Männer vollzeitbeschäftigt sind, Überstunden leisten können und somit im Schnitt mehr verdienen, könnte sich die Arbeitsteilung in Familien wieder mehr in Richtung einer traditionellen Rollenverteilung – Frauen in Teilzeit und Männer in Vollzeit – entwickeln. Dies widerspricht dem gleichstellungspolitischen Ziel, den Erwerbsumfang von Frauen zu steigern.

Ein Viertel der beschäftigten Frauen mit Kindern wäre bei einer einmaligen Prämie bereit, ihre Arbeitszeit aufzustocken

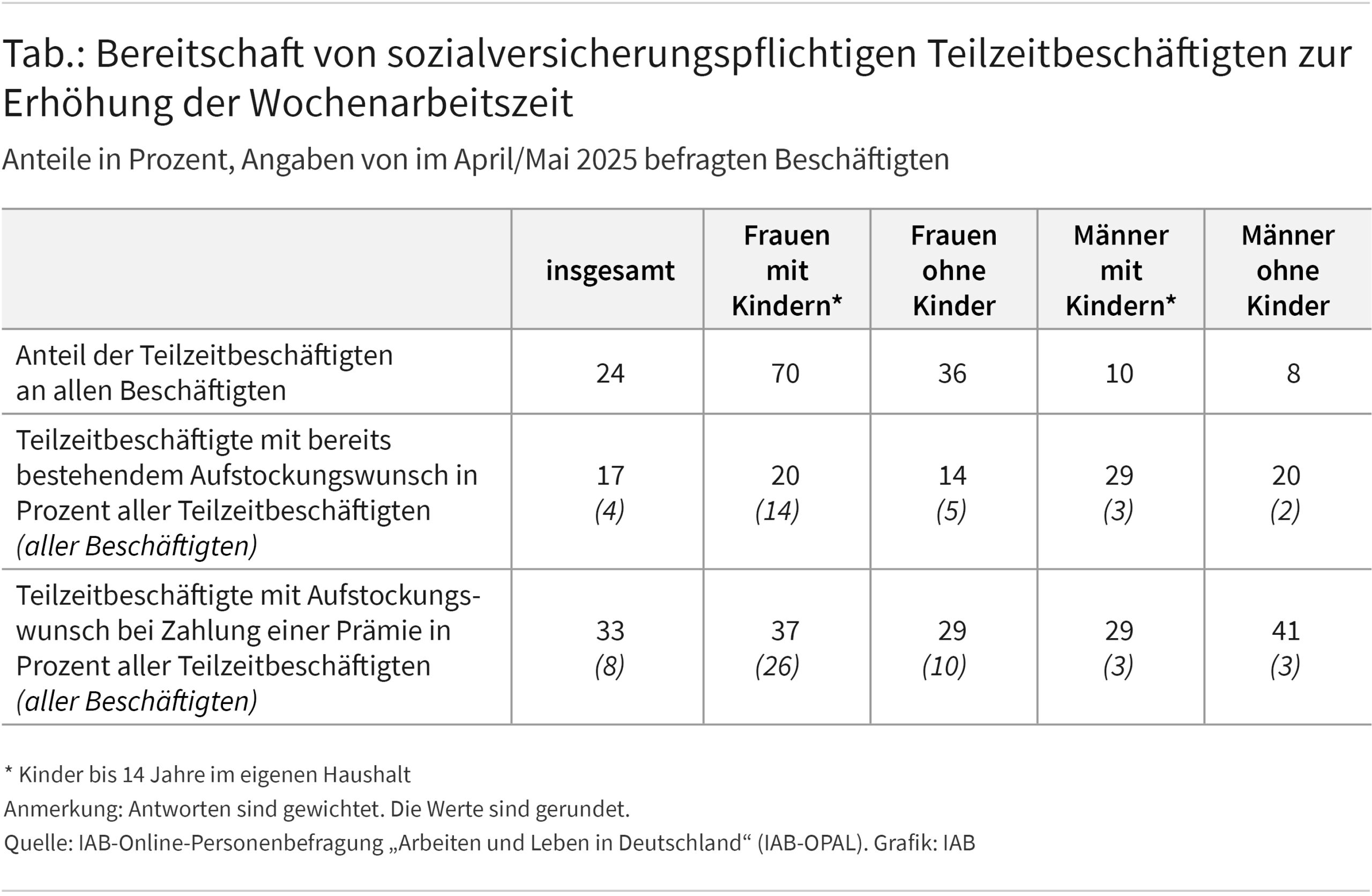

Der Koalitionsvertrag sieht zudem finanzielle Anreize für Teilzeitbeschäftigte vor, die ihre Arbeitszeit ausweiten. Arbeitgeber, die Teilzeitbeschäftigten dafür eine Prämie zahlen, sollen steuerliche Vorteile erhalten, wobei Details dazu noch nicht bekannt sind. Teilzeitbeschäftigte wurden daher danach gefragt, ob sie ihre wöchentliche Arbeitszeit aufstocken würden (siehe Tabelle).

Die Tabelle zeigt, dass deutlich mehr Frauen in Teilzeit arbeiten als Männer, insbesondere wenn Kinder bis 14 Jahre im Haushalt leben. Rund ein Sechstel der befragten Teilzeitbeschäftigten wünschen sich generell mehr Arbeitsstunden, diese machen jedoch nur 4 Prozent aller Beschäftigten aus.

Bei berufstätigen Frauen mit Kindern ist der Wunsch nach einer Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit am größten: Diese Gruppe umfasst 14 Prozent aller Beschäftigten. Einer Erhöhung der vertraglichen Arbeitszeit stehen aus ihrer Sicht allerdings verschiedene Hindernisse entgegen, wie die oft schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie und betriebliche Gegebenheiten.

Um abschätzen zu können, inwiefern eine einmalige Prämie die individuelle Bereitschaft zu einer Erhöhung der Erwerbsarbeitszeit beeinflusst, sollten sich diejenigen Befragte, die in Teilzeit arbeiten, vorstellen, sie würden mit ihrem Arbeitgeber vereinbaren, ihre vertragliche Wochenarbeitszeit dauerhaft um zehn Stunden auszuweiten. Im Gegenzug würden sie dafür eine steuerfreie Einmalzahlung von 2.000 Euro erhalten.

Bei einer solchen Regelung wären 33 statt 17 Prozent der Teilzeitbeschäftigten bereit, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, bezogen auf alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wären es 8 statt 4 Prozent.

Besonders bei berufstätigen Frauen mit Kindern zeigte die Prämienregelung in der Befragung Wirkung: 26 Prozent würden ihre wöchentliche Arbeitszeit aufstocken. Bei Frauen ohne Kinder wären es 10 Prozent. Bei den Männern (mit und ohne Kinder) liegen die entsprechenden Werte aufgrund der geringeren Verbreitung der Teilzeitarbeit mit jeweils 3 Prozent deutlich niedriger.

Teilzeitbeschäftigte Frauen würden von der Prämie also deutlich häufiger profitieren können als Männer. Offen ist jedoch, wie viele Arbeitgeber ihren Teilzeitbeschäftigten eine Erhöhung der Arbeitszeit in Verbindung mit einer einmaligen Prämie ermöglichen würden.

Fazit

Die Abschaffung der täglichen zugunsten einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit wird je nach Gruppe unterschiedlich bewertet. Männer sind eher bereit, an einzelnen Tagen zehn Stunden oder mehr zu arbeiten. Sie gehen außerdem eher davon aus, dass der Arbeitgeber dies von ihnen erwarten würde. Das Reformvorhaben könnte damit die Doppelbelastung erwerbstätiger Frauen verstärken, da sie aufgrund längerer Arbeitszeiten ihrer Partner mehr unbezahlte Haus- und Sorgearbeit übernehmen müssten.

Führt das Reformvorhaben zu einer Normalisierung langer Arbeitstage, könnte dies zudem indirekt die Chancen von Frauen mit Kindern auf dem Arbeitsmarkt verringern: Sie könnten als weniger flexibel gelten, wenn sie die Erwartungen von Arbeitgebern an Arbeitszeit und Erreichbarkeit aufgrund von Sorgepflichten nicht erfüllen können. Das kann vor allem in Branchen und Berufen der Fall sein, in denen zum einen die Anforderungen an die Arbeitszeiten ohnehin hoch sind und zum anderen Frauen unterrepräsentiert sind. So zeigt Sena Coskun in einem aktuellen Beitrag im IAB-Forum, dass Frauen und vor allem Mütter in typischen Männerdomänen wenig vertreten sind, weil die in diesen Branchen geforderte Flexibilität ihren Präferenzen entgegensteht. Dass dadurch auch ein Teil des Gender-Pay-Gaps erklärt wird, stellen Benjamin Lochner und Christian Merkl in einer aktuellen Studie fest.

Von steuerfreien Überstundenzuschlägen können aktuell Männer viermal so oft wie Frauen profitieren. Dies legt nahe, dass infolgedessen vor allem Männer ihre Arbeitszeit weiter ausweiten würden – mit den oben beschriebenen negativen Folgen für die Partnerinnen.

Wenn Geschlechterunterschiede verstärkt werden, läuft das nicht nur dem Ziel der Gleichstellung entgegen. Darüber hinaus würden Fachkräftepotenziale berufstätiger Mütter möglicherweise weniger gut genutzt, da sich die Sorgearbeit in Partnerschaften noch weiter hin zu ihnen verlagern könnte.

Dem soll auf der anderen Seite die Förderung der Ausweitung von Teilzeit entgegenwirken. Bereits heute möchten viele Teilzeitbeschäftigte ihre Arbeitszeit erhöhen. Mit der Aussicht auf eine einmalige Prämie für die dauerhafte Stundenaufstockung wäre dieser Anteil noch höher, was grundsätzlich den Erwerbsumfang von Frauen steigern könnte.

Ergänzend zu der vorgeschlagenen Prämie wären Rahmenbedingungen wichtig, die Frauen in ihrer Erwerbstätigkeit unterstützen und in Paarhaushalten Anreize für eine partnerschaftliche Aufgabenteilung im Privat- und Erwerbsleben setzen.

Denkbar wäre eine besonders starke steuerliche Förderung von Prämien für die Ausweitung der Arbeitszeit bei Überschreitung der Minijobgrenze, wie Simon Jäger und Enzo Weber in einem SPIEGEL-Gastbeitrag vorgeschlagen haben. Dass finanzielle Anreize das Beschäftigungspotenzial bei Frauen erhöhen können, ist gerade auch im Hinblick auf Reformvorschläge zum Ehegattensplitting ein wichtiger Befund. Denn aufgrund institutioneller Regelungen wie Ehegattensplitting oder Minijobs für Zweitverdienende lohnt sich Mehrarbeit bislang häufig nicht.

In aller Kürze

- Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht Maßnahmen zur Flexibilisierung und Anreize zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeit vor.

- Aktuell arbeiten Frauen mit Kindern deutlich seltener mehr als zehn Stunden an einem Arbeitstag als Frauen ohne Kinder. Bei Männern, die durchschnittlich häufiger als Frauen mehr als zehn Stunden arbeiten, lässt sich hingegen kein Unterschied zwischen Kinderlosen und Vätern finden.

- Männer sind häufiger als Frauen bereit, an einzelnen Tagen mehr als zehn Stunden zu arbeiten – unabhängig davon, ob Kinder im Haushalt leben. Männer geben zudem häufiger als Frauen an, dass ihr Arbeitgeber Arbeitszeiten von mehr als zehn Stunden erwarten würde, sofern dies rechtlich zulässig wäre.

- 16 Prozent aller Männer haben die Möglichkeit, sich Überstundenzuschläge auszahlen zu lassen. Bei Frauen sind es nur 4 Prozent. Ein steuerfreier Überstundenzuschlag käme Männern somit potenziell viermal so häufig zugute wie Frauen.

Daten und Methoden

Die Analyse basiert auf einer Kurzbefragung, die im Rahmen der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL) durchgeführt wurde. Bei IAB-OPAL wird seit Oktober 2023 die erwerbsfähige Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 65 Jahren im Abstand von drei bis vier Monaten zu aktuellen Themen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik befragt (Coban et al. 2024).

An der Befragung haben insgesamt 6.006 Personen teilgenommen. Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf 3.800 Befragte, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und in Vollzeit oder Teilzeit arbeiten. Um Aussagen über die Gesamtheit der sozialversicherungspflichtigen Voll- und Teilzeitbeschäftigten in Deutschland treffen zu können, wurden die Daten gewichtet.

Literatur

Lochner, Benjamin; Merkl, Christian (2025): Gender-Specific Application Behaviour, Matching, and the Residual Gender Earnings Gap. The Economic Journal.

CDU, CSU, SPD (2025): Verantwortung für Deutschland. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.

Coban, Mustafa; Baisch, Benjamin; Distler, Christine; Schwarz, Stefan; Trappmann, Mark; Weik, Jonas Aljoscha; Wenzig, Claudia; Wilden, Hanna; Zins, Stefan (2024): IAB-OPAL: Mit dem neuen Online-Panel schneller zu belastbaren Befunden kommen. In: IAB-Forum, 11.11.2024.

Coskun, Sena (2025): Gender convergence in all areas: Is it a myth? In: IAB-Forum, 29.8.2025.

Jäger, Simon; Weber, Enzo (2024): Mangel an Arbeitskräften Raus aus der Minijobfalle! In: DER SPIEGEL, 24.7.2024.

Lott, Yvonne (2024): Studie WSI Policy Brief Nr. 83.

Stegmaier, Jens; Weik, Jonas Aljoscha; Fitzenberger, Bernd; Weber, Enzo (2025): Mehr Anreize, mehr Flexibilität, mehr Arbeit? Wie Beschäftigte auf die Pläne der neuen Bundesregierung reagieren würden. In: IAB-Forum, 17.6.2025.

Bild: F8 \ Suport Ukraine / stock.adoeb.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20251024.01

Weik, Jonas Aljoscha; Weber, Enzo; Wanger, Susanne; Lott, Yvonne (2025): Mehr Arbeit, weniger Gleichheit? Bei den geplanten Steuervergünstigungen stellen sich gleichstellungspolitische Fragen, In: IAB-Forum 24. Oktober 2025, https://iab-forum.de/mehr-arbeit-weniger-gleichheit-bei-den-geplanten-steuerverguenstigungen-stellen-sich-gleichstellungspolitische-fragen/, Abrufdatum: 24. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Jonas Aljoscha Weik

- Enzo Weber

- Susanne Wanger

- Yvonne Lott

Jonas Aljoscha Weik ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB.

Jonas Aljoscha Weik ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB. Prof. Dr. Enzo Weber leitet den Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB und ist Professor an der Universität Regensburg.

Prof. Dr. Enzo Weber leitet den Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB und ist Professor an der Universität Regensburg. Susanne Wanger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.

Susanne Wanger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB. Dr. Yvonne Lott leitet das Referat „Geschlechterforschung“ am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans Böckler Stiftung.

Dr. Yvonne Lott leitet das Referat „Geschlechterforschung“ am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans Böckler Stiftung.