15. Juli 2025 | Serie „Befunde aus der IAB-Grundsicherungsforschung 2021 bis 2024“

Reformen der Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag: ein Balanceakt zwischen vielen Zielkonflikten

Wer in Deutschland einer Erwerbsarbeit nachgeht, bezieht ein höheres Einkommen als erwerbslose Menschen, die ausschließlich Bürgergeld beziehen. Allerdings lohnt es sich für diejenigen, die Bürgergeld, Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten, finanziell häufig nur wenig, eine Beschäftigung aufzunehmen oder auszuweiten, weil meist der überwiegende Teil des zusätzlichen Erwerbseinkommens auf diese Sozialleistungen angerechnet wird.

Laut Koalitionsvertrag plant die neue Bundesregierung daher eine Reform der Hinzuverdienstregelungen. So sollen für Grundsicherungsbeziehende ,,immer Anreize bestehen, ein höheres Erwerbseinkommen zu erzielen oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen“. Auch soll die Abstimmung der Anrechnungsregeln bei Wohngeld und Kinderzuschlag verbessert und diese Leistungen zusammengeführt werden. Der Koalitionsvertrag greift damit eine Forderung auf, die Anrechnungsregeln transparenter und für Erwerbstätige finanziell attraktiver zu gestalten.

Tatsächlich gibt es unterschiedliche Optionen zur Reform der Hinzuverdienstregeln, um das Arbeitskräfteangebot zu steigern. Diese wirken sich unterschiedlich auf die fiskalischen Kosten und auf die Zahl der Leistungsbeziehenden aus. Im Folgenden werden vor allem diejenigen Reformoptionen betrachtet, die auf eine Erhöhung der Erwerbstätigkeit mit möglichst hoher Stundenzahl abzielen. Die Simulationsrechnungen basieren auf dem Mikrosimulationsmodell des IAB (IAB-MSM) zum Rechtsstand 1. Januar 2024 mit den Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP).

Kombination unterschiedlicher Reformelemente

Für die hier präsentierten Befunde wurden insgesamt 54 verschiedene Reformoptionen simuliert (siehe Infokasten „Untersuchte Szenarien“). Sie entstehen durch Kombinationen der folgenden Schritte:

- Abschaffung der Vollanrechnung von hohen Erwerbseinkommen im Bürgergeld

- Senkung des Grundfreibetrags auf Erwerbseinkommen im Bürgergeld

- Stärkere Anrechnung von Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung im Bürgergeld

- Stärkere Anrechnung des Elterneinkommens beim Kinderzuschlag

- Senkung des Wohngelds

- Reduzierung der Transferentzugsrate für das Wohngeld.

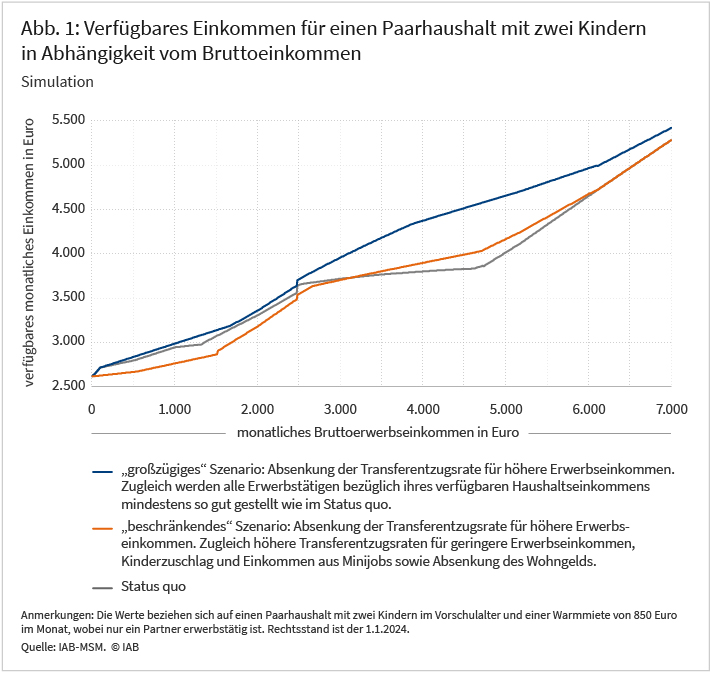

Zur Veranschaulichung des Spektrums der analysierten Reformoptionen werden in Abbildung 1 die Einkommensverläufe zwischen zwei Extremszenarien mit dem Status quo (graue Linie) am Beispiel einer Familie mit zwei Kindern verglichen. Die erste Reformoption (blaue Linie) ist besonders „großzügig“ und stellt Erwerbstätige bezüglich ihres verfügbaren Haushaltseinkommens mindestens so gut wie im Status quo – unabhängig davon, wie viel sie brutto hinzuverdienen.

Die zweite Reformoption (orange Linie) ist hingegen besonders „beschränkend“. Hier wird versucht, trotz einer Absenkung der Transferentzugsrate für höhere Erwerbseinkommen eine starke Ausweitung der Leistungsansprüche in höhere Einkommensbereiche hinein zu vermeiden. Die Einkommensverläufe der anderen 52 untersuchten Szenarien bewegen sich im Wesentlichen zwischen diesen Extremszenarien.

Erhöhte Erwerbsanreize im bestehenden System sind möglich, haben allerdings Nebenwirkungen

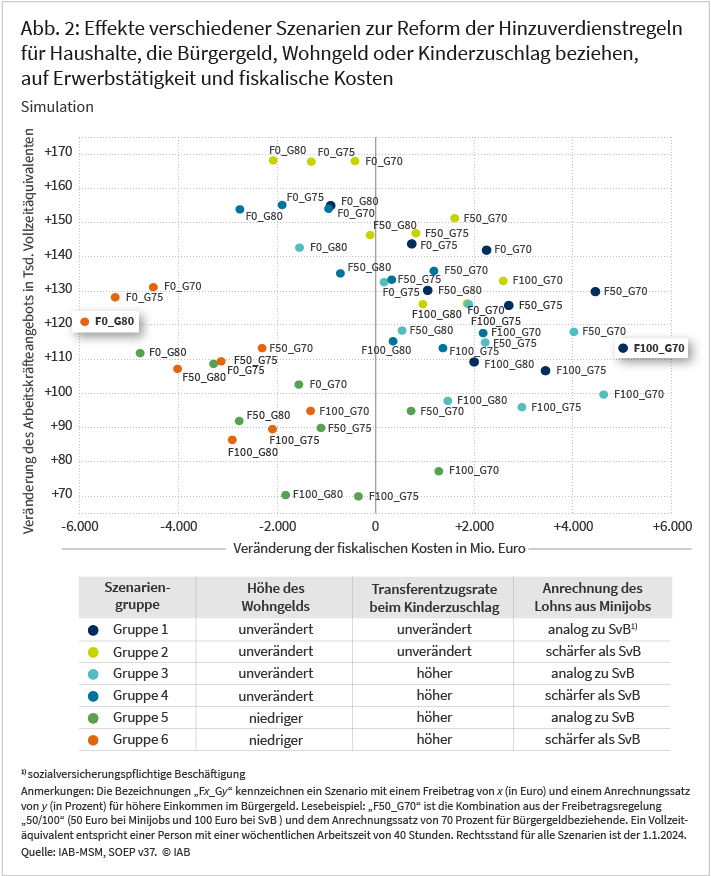

Alle untersuchten Reformvorschläge sind geeignet, das Arbeitskräfteangebot zu erhöhen, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß (siehe Abbildung 2). Je nach Szenario steigt das simulierte zusätzliche Arbeitskräfteangebot um 70.000 bis 170.000 Vollzeitäquivalente (Personen, die 40 Stunden pro Woche arbeiten). Da dies einer maximalen Erhöhung der angebotenen Arbeitsstunden um circa 0,6 Prozent entspricht, sind die erreichbaren Effekte auf das gesamtwirtschaftliche Arbeitskräfteangebot jedoch eher gering.

Aus einer rein fiskalischen Perspektive sind die tendenziell beschränkenden Reformoptionen den eher großzügigen Reformoptionen überlegen, da bei ersteren ähnlich hohe Arbeitskräfteangebotseffekte zu deutlich geringeren fiskalischen Kosten entstehen. So erzeugt die in Abbildung 1 dargestellte beschränkende Reformoption ein zusätzliches Arbeitskräfteangebot von 120.000 Vollzeitäquivalenten bei gleichzeitigen fiskalischen Einsparungen von fast 6 Milliarden Euro jährlich. Bei der großzügigen Reformoption aus Abbildung 1 wird hingegen ein etwas geringerer Angebotseffekt bei Mehrausgaben von 5 Milliarden Euro jährlich erreicht (siehe Abbildung 2 für eine Darstellung aller Szenarien).

Bei den beschränkenden Reformen ist jedoch zu beachten, dass diese tendenziell mit einer verschärften Anrechnung von geringen Einkommen für Bürgergeldbeziehende einhergehen. Eine schärfere Anrechnung von geringen Einkommen erhöht unter sonst gleichen Bedingungen zwar einerseits die Arbeitsanreize, da höhere Erwerbsumfänge damit finanziell relativ attraktiver werden. Andererseits würden Haushalte mit eher geringen Erwerbseinkommen zumindest kurzfristig Verluste erleiden. Für die Politik besteht also unter Umständen ein Zielkonflikt zwischen dem Versuch, die fiskalischen Ausgaben zu begrenzen, und eine Schlechterstellung so weit wie möglich zu vermeiden.

Zugleich geht es in der Reformdiskussion darum, dass großzügigere Hinzuverdienstmöglichkeiten nicht zu einem starken Anstieg der Zahl der Leistungsbeziehenden führen sollten. Idealerweise sollte eine Reform auch bewirken, dass Personen in der Grundsicherung ihr Arbeitskräfteangebot so weit ausdehnen, dass sie dann nur noch auf vorrangige Leistungen wie Wohngeld und Kinderzuschlag angewiesen sind, aber nicht mehr auf die Grundsicherung als solche.

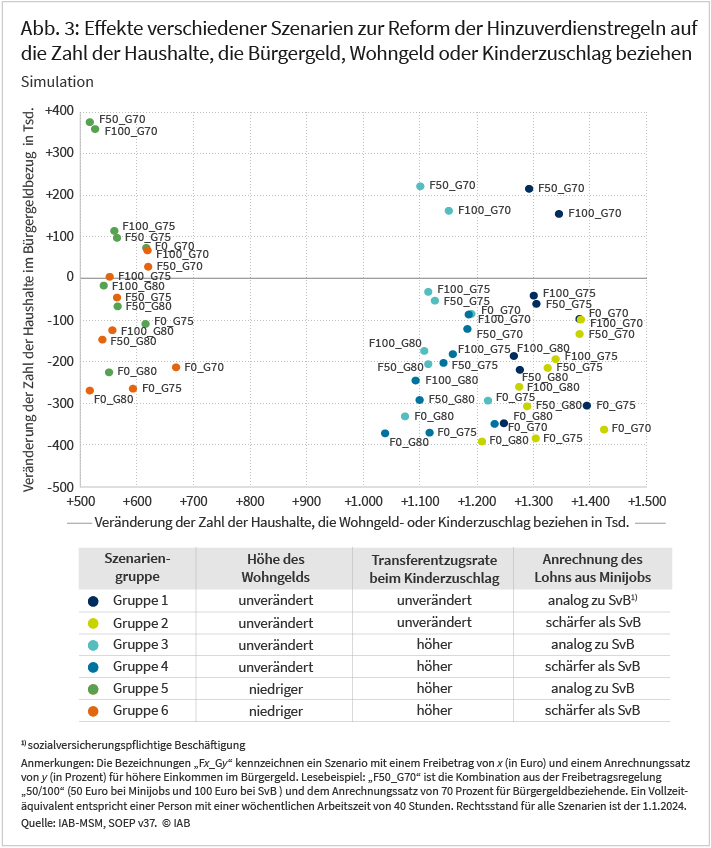

Den untersuchten Szenarien zufolge wäre mit einem Anstieg von im Mittel bis zu 1,2 Millionen zusätzlichen Empfängerhaushalten für Wohngeld und Kinderzuschlag zu rechnen (siehe Abbildung 3). Die Zahl der Haushalte im Bürgergeldbezug könnte hingegen um bis zu 0,4 Millionen sinken, was allerdings tendenziell nur mit einer strengeren Anrechnung von geringen Einkommen im Bürgergeld zu erreichen wäre.

Der Anstieg bei den Wohngeldhaushalten ließe sich zwar durch eine Reduzierung des Wohngeldes begrenzen. In allen untersuchten Szenarien wird jedoch deutlich, dass niedrigere Transferentzugsraten im gesamten System die Empfängerzahlen bei den vorrangigen Leistungen Wohngeld und Kinderzuschlag deutlich ausweiten würden, die Zahl der Grundsicherungsbeziehenden hingegen bei den meisten Reformoptionen sinken würde.

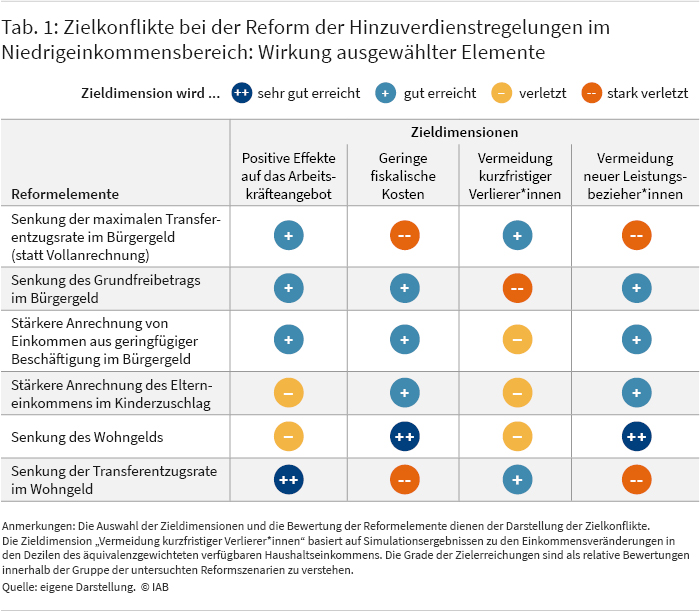

In Tabelle 1 sind die Zielkonflikte, die sich aus den untersuchten Reformelementen ergeben, zusammengefasst. Alle qualitativen Bewertungen beziehen sich auf eine isolierte Veränderung des jeweiligen Reformelements. Eine abschließende Bewertung einer Reform muss die Gesamtwirkung aller Reformelemente berücksichtigen und setzt eine politische Gewichtung der verschiedenen Wirkungen voraus.

Fazit

Die gegenwärtigen Regelungen zur Anrechnung von Erwerbseinkommen bieten Beziehenden von Bürgergeld, Wohngeld und/oder Kinderzuschlag aufgrund hoher Transferentzugsraten oft nur geringe finanzielle Anreize, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen oder die Arbeitszeit auszuweiten. Die hier simulierten Reformoptionen zeigen, dass eine Reform, deren Einzelelemente sinnvoll aufeinander abgestimmt sind, positive Effekte auf das Arbeitskräfteangebot erzeugen kann.

Insbesondere „großzügige“ Reformen, durch die Transferentzugsraten in weiten Einkommensbereichen deutlich gesenkt und eine kurzfristige finanzielle Schlechterstellung von Haushalten vermieden werden, sind allerdings mit teils sehr hohen fiskalischen Kosten verbunden.

Bei ähnlich hohen Arbeitskräfteangebotseffekten führen Reformen, die niedrige Erwerbseinkommen in der Grundsicherung stärker anrechnen, hingegen zu deutlich geringeren fiskalischen Mehrausgaben oder gar zu Einsparungen. Eine stärkere Anrechnung geringer Einkommen ist jedoch zumindest in der kurzen Frist mit teils deutlichen Einkommensverlusten verbunden.

Schließlich zeigen die Simulationen, dass die Zahl der Haushalte, die Bürgergeld beziehen, in der Mehrzahl der hier untersuchten Szenarien deutlich zurückgeht. Dieser Rückgang wird jedoch überkompensiert durch einen starken Anstieg bei denjenigen Haushalten, die kinderzuschlag- und insbesondere wohngeldberechtigt sind. Denn durch die Absenkung der Transferentzugsraten dehnt sich der Einkommensbereich, in dem noch Ansprüche auf Wohngeld und Kinderzuschlag bestehen würden, erheblich nach oben hin aus. Eine Absenkung der Transferentzugsraten im Gesamtsystem der bedarfsgeprüften Sozialleistungen ginge somit mit steigenden Empfängerzahlen bei Wohngeld und Kinderzuschlag einher.

In aller Kürze

- Die Regelungen zum Selbstbehalt bei Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag bieten Beziehenden von bedarfsgeprüften Sozialleistungen (Bürgergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag) aufgrund hoher Transferentzugsraten geringe finanzielle Anreize, eine Beschäftigung aufzunehmen oder die Arbeitszeit zu erhöhen.

- Simulationsrechnungen von Reformszenarien, die auf eine Absenkung der Transferentzugsraten im Gesamtsystem der drei Leistungen abzielen, zeigen, dass je nach Ausgestaltung des Reformszenarios ähnlich hohe Arbeitskräfteangebotseffekte mit stark unterschiedlichen fiskalischen Kosten erreicht werden können.

- Insbesondere „großzügige“ Reformszenarien, in denen neben der Senkung der Transferentzugsraten gleichzeitig versucht wird, Haushalte im Vergleich zum Status quo monetär nicht schlechter zu stellen, sind tendenziell mit sehr hohen fiskalischen Kosten verbunden.

- „Beschränkende“ Szenarien, die insbesondere geringe Verdienste stärker anrechnen, sind hingegen teilweise mit erheblichen fiskalischen Einsparungen verbunden, was aber mit zumindest kurzfristigen Einkommensverlusten bei Haushalten mit geringen Erwerbseinkommen einhergeht.

- Ein weiterer möglicher Zielkonflikt besteht darin, dass in den meisten Szenarien die Zahl der Grundsicherungsbeziehenden zwar zurückgeht, aber in allen untersuchten Szenarien mit einem deutlichen Anstieg der kinderzuschlag- und wohngeldbeziehenden Haushalte zu rechnen wäre.

Untersuchte Szenarien

Änderung der Hinzuverdienstregeln im Bürgergeld

Für eine Reform der Hinzuverdienstregeln im Bürgergeld bestehen verschiedene Ansätze, um die Anreize, eine Erwerbstätigkeit mit möglichst hoher Stundenanzahl auszuüben, zu stärken:

- Vereinfachung der Hinzuverdienstregeln im Bürgergeld bei einer gleichzeitigen Senkung der Anrechnungsraten. Die Vollanrechnung von Einkommen im Bürgergeld wird dabei abgeschafft (erhöht tendenziell die Zahl der Bürgergeldbeziehenden).

- Reduktion der Hinzuverdienstmöglichkeiten bei niedrigen monatlichen Erwerbseinkommen durch Senkung des Grundfreibetrags. Dabei reduziert sich die Bruttoeinkommensschwelle, ab der Haushalte vom Bürgergeld in die vorrangigen Leistungen Wohngeld und Kinderzuschlag wechseln müssen, was tendenziell die Zahl der Bürgergeldbeziehenden reduziert.

- Stärkung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung durch eine strengere Anrechnung unterhalb der Minijobgrenze, was ebenfalls zu weniger Bürgergeldbeziehenden führt.

Im Rahmen der Simulationsrechnungen untersuchen wir daher konstante Anrechnungsraten (Transferentzugstraten) von 70, 75 und 80 Prozent für hohe Erwerbseinkommen im Bürgergeld. Wir betrachten alle Kombinationen dieser Anrechnungsraten mit drei Varianten des Grundfreibetrags:

1) 0 Euro

2) 50 Euro für Minijobs und 100 Euro für sozialversicherungspflichtige Beschäftigung

3) 100 Euro

Diese kombinieren wir weiter mit zwei Varianten der Anrechnung für Einkommen aus Minijobs: Entweder werden sie mit der gleichen Rate wie sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen oder mit einer höheren Rate von 90 Prozent angerechnet.

Änderung der Anrechnungsrate des Elterneinkommens im Kinderzuschlag

Die Einführung konstanter Anrechnungsraten für Bürgergeldbeziehende bewirkt automatisch eine Reduktion der Transferentzugsrate des Kinderzuschlags, da der Einkommensbegriff aus dem SGB II übernommen wird. Damit ergibt sich das Problem, dass Kinderzuschlagansprüche deutlich weiter in obere Einkommensbereiche hineinreichen als im Status quo. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, könnte die Transferentzugsrate beim Kinderzuschlag erhöht werden. Wir betrachten Szenarien mit unveränderter Anrechnung des Elterneinkommens (45 Prozent) und einer erhöhten Anrechnungsrate von 70 Prozent.

Änderung der Wohngeldformel

Das Wohngeld ist von den bisher vorgeschlagenen Änderungen nicht direkt betroffen. Um das Wohngeld mit einer verringerten Rate abzuschmelzen, ist eine Änderung der Wohngeldformel erforderlich. Mögliche Ansatzpunkte zur Senkung der Transferentzugsrate im Wohngeld werden in einer kürzlich erschienen Studie des ifo Instituts (Blömer/Fischer/Peichl, 2024) untersucht.

Wir passen in allen untersuchten Szenarien die Wohngeldformel an. Das monatliche Wohngeld (WG) errechnet sich demnach wie folgt:

WG = s ⋅ (M – (a + b ⋅ M + c ⋅ Y) ⋅ Y)

wobei M die zu berücksichtigende Monatsmiete, Y das zu berücksichtigende monatliche Einkommen und s,a,b,c Parameter sind. Wir setzen c=0, sodass das Wohngeld bei gegebener Miete und steigendem Einkommen mit einer konstanten Transferentzugsrate abgeschmolzen wird. Durch diese Anpassung der Wohngeldformel würde auch bei deutlich höheren Einkommen als im Status quo noch ein Wohngeldanspruch bestehen. Diesem Effekt kann durch eine Senkung des Skalierungsfaktors s entgegengewirkt werden. Wir betrachten Szenarien mit unverändertem Faktor (s=1,15) sowie einem reduzierten Faktor (s=0,85), was eine Absenkung des Wohngeldniveaus impliziert.

Szenarienübersicht

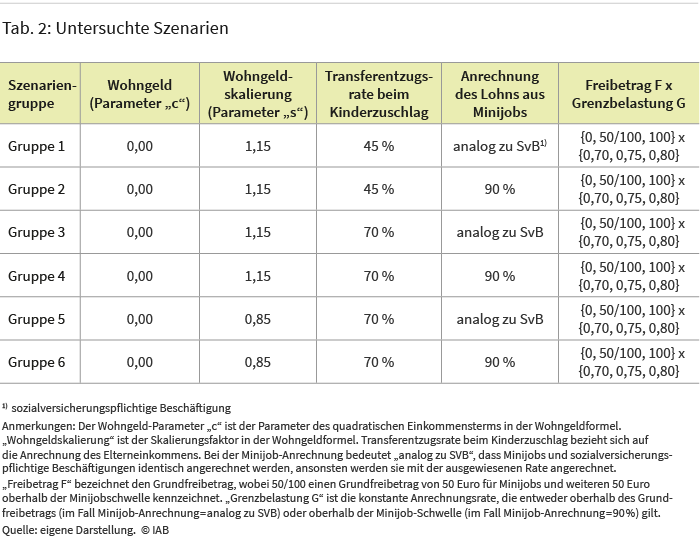

Insgesamt simulieren wir 54 Kombination der beschriebenen Reformoptionen, die sich in sechs Szenariengruppen mit jeweils neun Szenarien einteilen lassen (s. Tabelle 2).

Literaturverzeichnis

Arntz, Melanie; Clauss, Markus; Kraus, Margit; Schnabel, Reinhold; Spermann, Alexander; Wiemers, Jürgen (2007): Arbeitskräfteangebotseffekte und Verteilungswirkungen der Hartz-IV-Reform. IAB-Forschungsbericht Nr. 10.

Blömer, Maximilian; Fischer, Lilly; Peichl, Andreas (2024): Mögliche Maßnahmen beim Wohngeld zur Senkung hoher Grenzbelastungen. ifo Forschungberichte Nr.152.

Blömer, Maximilian; Peichl, Andreas (2025): Verbesserung der Erwerbsanreize im Transfersystem. Ifo Schnelldienst, 78(1), S. 12-13.

Bruckmeier, Kerstin; Mühlhan, Jannek; Wiemers, Jürgen (2018): Erwerbstätige im unteren Einkommensbereich stärken. IAB-Forschungsbericht Nr. 9.

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium der Finanzen (BMF) (2023): Reform der Grundsicherung. Gutachten Nr. 5.

Bild: VAKSMANV/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250715.01

Wiemers, Jürgen; Bruckmeier, Kerstin; Sommer, Maximilian (2025): Reformen der Hinzuverdienstmöglichkeiten bei Bürgergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag: ein Balanceakt zwischen vielen Zielkonflikten, In: IAB-Forum 15. Juli 2025, https://iab-forum.de/reformen-der-hinzuverdienstmoeglichkeiten-bei-buergergeld-wohngeld-und-kinderzuschlag-ein-balanceakt-zwischen-vielen-zielkonflikten/, Abrufdatum: 26. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Jürgen Wiemers

- Kerstin Bruckmeier

- Maximilian Sommer

Jürgen Wiemers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.

Jürgen Wiemers ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB. Dr. Kerstin Bruckmeier leitet die Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.

Dr. Kerstin Bruckmeier leitet die Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.  Dr. Maximilian Sommer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.

Dr. Maximilian Sommer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe „Grundsicherungsbezug und Arbeitsmarkt“ am IAB.