10. Juli 2025 | Serie „Befunde aus der IAB-Grundsicherungsforschung 2021 bis 2024“

Sanktionen in der Grundsicherung: Ausgewählte Forschungsergebnisse aus Veröffentlichungen der Jahre 2021 bis 2024 im Überblick

Sanktionen in der Grundsicherung sollen erwerbsfähige Leistungsberechtigte dazu bewegen, ihren Mitwirkungspflichten nachzukommen. In diesem Sinne werden Sanktionen als ein Anreiz zur Erfüllung bestimmter Pflichten verstanden. Dazu zählt beispielsweise, Termine für Beratungsgespräche im Jobcenter wahrzunehmen und zumutbare Stellen- oder Förderangebote anzunehmen.

Sanktionen könnten daher helfen, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte verstärkt und effektiver nach Arbeit suchen und schneller Arbeit aufnehmen. Sie könnten bezüglich der Erwerbsintegration auch kontraproduktive Wirkungen haben, wenn beispielsweise erwerbsfähige Leistungsberechtigte aufgrund einer Sanktionierung ihr Vertrauen in die für sie zuständige Fachkraft verlieren und dadurch der Beratungsprozess beeinträchtigt wird.

Ob Sanktionen tatsächlich die erwünschte Wirkung erzielen, ist daher nicht allein eine theoretische, sondern auch eine empirische Frage. Die Wirkungsforschung des IAB hat in den letzten Jahren zu diesem Thema eine Reihe an wichtigen Erkenntnissen zu Tage gefördert und damit geholfen, wichtige Forschungslücken zu schließen.

Dazu gehört unter anderem die Frage, warum Frauen, die Grundsicherungsleistungen beziehen, weit seltener sanktioniert werden als Männer. Zudem fehlten lange Zeit Befunde zu den langfristigen Beschäftigungswirkungen von Sanktionen. Dies betraf auch langfristige Wirkungen auf die Qualität der nach der Sanktionierung ausgeübten Beschäftigungsverhältnisse. Schließlich fehlte Evidenz zu den sogenannten Ex-ante-Wirkungen von Sanktionen in der Grundsicherung. Dabei geht es darum, welche Wirkung die bloße Möglichkeit einer Sanktionierung auf erwerbsfähigen Leistungsberechtigte hat, die bislang noch nicht sanktioniert wurden.

Im Folgenden werden die Ergebnisse von drei IAB-Studien vorgestellt, die sich diesen Fragen gewidmet haben. Die hier präsentierten Befunde beziehen sich auf die Zeit vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom November 2019. Damals konnte die Leistung in Höhe von 10 Prozent des maßgebenden Regelbedarfes für drei Monate gekürzt werden, wenn Leistungsberechtigte einen Termin im Jobcenter nicht wahrnahmen ohne einen wichtigen Grund hierfür nachzuweisen (Meldeversäumnis).

Andere Pflichtverletzungen – zum Beispiel, wenn die Betroffenen nicht nachweisen konnten, sich auf Vermittlungsvorschläge des Jobcenter beworben zu haben oder nicht an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilnahmen – wurden für Leistungsberechtigte im Alter ab 25 Jahren zunächst mit einer Kürzung in Höhe von 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs für drei Monate geahndet. Bei einer ersten wiederholten Pflichtverletzung innerhalb eines Jahres belief sich die Leistungsminderung auf 60 Prozent, bei weiteren wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres entfielen die Leistungen sogar gänzlich (jeweils für drei Monate).

Noch schärfer waren die Sanktionen für Leistungsberechtigte im Alter von bis zu 24 Jahren: Schon bei der ersten Pflichtverletzung wurden ihnen für einen Zeitraum von drei Monaten nur noch Leistungen für Unterkunft und Heizung gewährt, bei wiederholten Pflichtverletzungen innerhalb eines Jahres entfiel sogar die gesamte Arbeitslosengeld-II-Leistung für drei Monate.

Mit seinem Urteil aus dem Jahr 2019 deckelte das Bundesverfassungsgericht die möglichen Leistungsminderungen auf maximal 30 Prozent des maßgebenden Regelbedarfs – nebst weiteren Entschärfungen der Sanktionsregeln, da die geltenden Regelungen teilweise nicht mit Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes in Einklang zu bringen waren und strenge Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit der Ausgestaltung der Sanktionsregeln einzuhalten sind.

Diese Übergangsregeln sollten bis zum Inkrafttreten einer Neuregelung durch den Gesetzgeber gelten. Mit der Bürgergeldreform, die im Januar 2023 in Kraft trat, war dies der Fall. Angesichts dieser Änderungen sind die hier berichteten Befunde nicht 1:1 auf die Zeit nach 2019 übertragbar.

Worauf sind Unterschiede in den Sanktionswahrscheinlichkeiten von Männern und Frauen zurückzuführen?

Laut einer Studie von Veronika Knize, die auf Prozessdaten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit aus den Jahren 2013 bis 2016 basiert, werden Männer deutlich häufiger sanktioniert als Frauen. Die untersuchten Sanktionen bezogen sich sowohl auf Meldeversäumnisse als auch auf sonstige Pflichtverletzungen. Für die Studie wurde jeweils die Wahrscheinlichkeit gemessen, dass eine leistungsberechtige Person innerhalb des Quartals nach Stichprobeziehung eine Sanktion erhält (lesen Sie dazu einen 2021 im IAB-Forum erschienenen Beitrag).

Demnach lag die Sanktionswahrscheinlichkeit aufgrund von Meldeversäumnissen im Untersuchungszeitraum für Männer bei 4,3 Prozent, für Frauen bei 2,1 Prozent. Bei anderen Pflichtverletzungen waren es 2 Prozent beziehungsweise 0,7 Prozent. Männer werden also mindestens doppelt so häufig sanktioniert wie Frauen. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass Leistungsberechtigte unter 25 Jahren besonders häufig sanktioniert werden.

Dabei sind Merkmale der Familienkonstellation ein wichtiger Faktor, der einen Teil der Geschlechterunterschiede in der Sanktionswahrscheinlichkeit erklärt. So leben Frauen häufiger in Bedarfsgemeinschaften mit jüngeren Kindern. Sie dürften vor allem deswegen deutlich seltener sanktioniert werden als Männer, weil sie häufiger Kinder zu betreuen haben und daher seltener für arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der Jobcenter zur Verfügung stehen.

Im Vergleich zu Frauen sind Männer häufiger alleinstehend. Daher werden sie von den Jobcentern häufiger aufgefordert, sich auf offene Stellen zu bewerben oder an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilzunehmen. Dementsprechend ist auch die Zahl der potenziellen Anlässe für etwaige Pflichtverletzungen bei Männern deutlich höher. Darüber hinaus können Männer sehr viel seltener als Frauen eine Betreuungspflicht als triftigen Grund für eine Pflichtverletzung angeben.

Eine weitere Erklärung für die geschlechtsspezifischen Sanktionsunterschiede könnte sein, dass sich Frauen und Männer nicht nur unterschiedlich verhalten, sondern auch durch Jobcenterbeschäftigte unterschiedlich behandelt werden. Da sich die Effekte der beiden Faktoren in der Studie von Veronika Knize jedoch methodisch nicht unabhängig voneinander messen lassen, nimmt die Studie an dieser Stelle Bezug auf vorherige Studien.

Demnach dürfte es zum einen Geschlechterunterschiede im Verhalten geben, die etwa der in vielen Familien nach wie vor dominierenden traditionelleren Arbeitsteilung geschuldet ist. Sprich: Frauen kümmern sich häufiger um die Kinder im Haushalt als die Männer. Bei unter Dreijährigen wären sie dann auch nicht zur Aufnahme einer Arbeit oder Teilnahme an Aktivierungsmaßnahmen verpflichtet, wenn keine anderweitige Betreuung sichergestellt ist. Somit wären sie seltener für den Arbeitsmarkt und für Aktivierungsmaßnahmen verfügbar, was zu ihrer im Vergleich zu Männern geringeren Sanktionswahrscheinlichkeit beiträgt.

Zum anderen ist denkbar, dass manche Jobcenterbeschäftigte aufgrund tradierter Rollenvorstellungen Frauen anders behandeln als Männer, etwa indem sie der Mutter eines Kleinkindes möglicherweise mehr Nachsicht entgegenbringen als dessen Vater.

Welche längerfristigen Ex-post-Wirkungen können Sanktionen haben?

Näheren Aufschluss über die längerfristige Wirkungen von Sanktionen aufgrund von Pflichtverletzungen, die keine Meldeversäumnisse betreffen, gibt eine 2024 erschienene Studie von Markus Wolf. In dieser Studie wurden erwerbsfähige Leistungsberechtigte ab 25 Jahren betrachtet, die zwischen April 2012 und März 2013 begonnen haben Leistungen der Grundsicherung zu beziehen. Untersucht wurde die Wirkung einer ersten Sanktionierung für verschiedene Zielvariablen über einen Zeitraum von circa fünf Jahren nach der Sanktionierung. Dabei wurden sanktionierte Leistungsberechtigte mit nicht sanktionierten, aber statistisch ähnlichen Leistungsberechtigten verglichen.

In den ersten Monaten nach der Sanktionierung, so das Ergebnis der Studie, steigt die Wahrscheinlichkeit, einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzugehen, um bis zu rund 20 Prozent. Diese zunächst positive Wirkung schwindet jedoch über die Zeit und kehrt sich im Zeitverlauf sogar um. So liegt die Beschäftigungswahrscheinlichkeit der Sanktionierten nach vier Jahren – statistisch signifikant – um rund 4 Prozent niedriger als ohne Sanktionierung. Denn Sanktionierte geben eine Beschäftigung im Schnitt häufiger wieder auf als Personen, die nicht sanktioniert wurden. Dies deutet darauf hin, dass die Wirkung der Sanktionierung auf die Stabilität der Beschäftigung im Untersuchungszeitraum negativ war.

Die Studie zeigt darüber hinaus, dass insbesondere die Wahrscheinlichkeit, im Hinblick auf das Erwerbseinkommen oder das berufliche Anforderungsniveau in vergleichsweise besseren Beschäftigungsverhältnissen zu arbeiten, für die Sanktionierten längerfristig signifikant niedriger liegt. Ob diese Befunde auch für andere Untersuchungszeiträume und damit für Phasen mit einer anderen konjunkturellen Entwicklung ähnlich ausfallen, müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Wie können sich Sanktionen ex ante auswirken?

Während sich die oben genannte Studie auf die Wirkung bereits verhängter Sanktionen bezieht (sogenannte Ex-post-Wirkung), beschäftigt sich eine weitere Studie von Markus Wolf, die als IAB-Kurzbericht 15/2024 erschienen ist, mit den sogenannten Ex-ante-Wirkungen von Sanktionen. Denn schon die bloße Möglichkeit von Sanktionen kann das Verhalten von Leistungsberechtigten beeinflussen, ebenso ein erhöhtes Sanktionsrisiko.

Für die Studie wurden wiederum erwerbsfähige Leistungsberechtigte ab einem Alter von 25 Jahren betrachtet, die zwischen April 2012 und März 2013 begonnen haben Leistungen der Grundsicherung zu beziehen. Für diese Personen wurde die Wahrscheinlichkeit berechnet, innerhalb von zwei Jahren ab Beginn des Leistungsbezugs (erstmals) aufgrund eines Meldeversäumnisses oder einer anderen Pflichtverletzung sanktioniert zu werden.

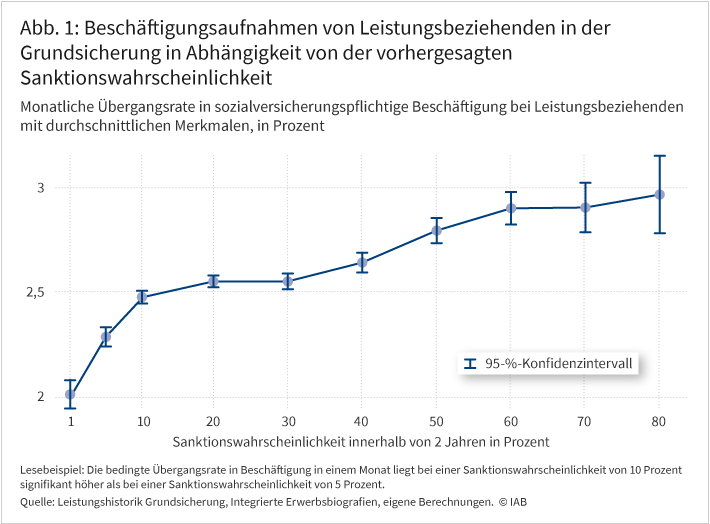

Die Analyse machte sich dabei die Tatsache zunutze, dass verschiedene Teams von Integrationsfachkräften, denen die hier beobachteten Leistungsberechtigte zugeordnet waren, unterschiedlich häufig Sanktionen verhängt hatten. Die Sanktionswahrscheinlichkeit variierte also von Team zu Team. Dies wiederum hatte einen Einfluss auf die Übergangsrate in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, denn sie lag tendenziell umso höher, je höher die Sanktionswahrscheinlichkeit war (siehe Abbildung 1).

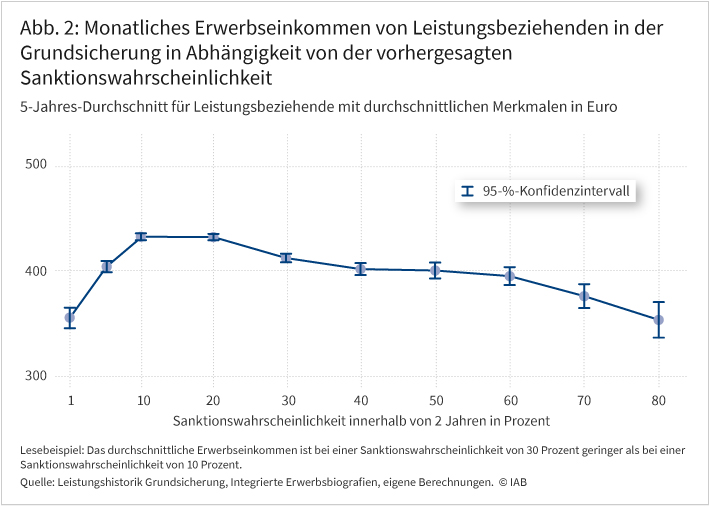

Dies deutet daraufhin, dass Sanktionen schon ex ante die Aufnahme einer Beschäftigung beschleunigen. Weniger eindeutig sind die Ex-ante-Wirkungen hingegen mit Blick auf die Beschäftigungsqualität, beispielsweise auf das monatliche Bruttoeinkommen aus abhängiger Beschäftigung. Hier zeigt sich ein nicht lineares Muster (siehe Abbildung 2). Leistungsbeziehende, die in diesem Zeitraum kein Erwerbseinkommen haben, werden dabei in die Analyse einbezogen.

Das durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen aus abhängiger Beschäftigung (gemessen über einen Zeitraum von fünf Jahren nach Beginn des Leistungsbezugs) nimmt zwar mit steigender Sanktionswahrscheinlichkeit zunächst deutlich zu, allerdings nur bis zu einer Wahrscheinlichkeit von 10 Prozent. Ab einer Sanktionswahrscheinlichkeit von circa 20 Prozent sinkt das im Mittel erzielte Erwerbseinkommen kontinuierlich.

Fazit

Dass Männer, die Leistungen der Grundsicherung beziehen, deutlich häufiger sanktioniert werden als Frauen, ist teils das Resultat unterschiedlicher Familienkonstellationen. So dürften Frauen insbesondere wegen ihrer Kinderbetreuungspflichten seltener als Männer mit Sanktionen belegt werden.

Auch innerhalb von Bedarfsgemeinschaften herrscht nicht selten noch eine traditionelle Arbeitsteilung vor, sodass Frauen aufgrund von Kinderbetreuung seltener für den Arbeitsmarkt und für Aktivierungsmaßnahmen der Jobcenter zur Verfügung stehen. Darüber hinaus könnte es Unterschiede in der Behandlung von Männern und Frauen durch die Jobcenter geben, etwa aufgrund von geschlechtsspezifischen Rollenzuschreibungen, die auch dort eine gewisse Rolle spielen dürften.

Die Wirkungsanalysen bestätigen zudem, dass Sanktionen die Arbeitsaufnahme beschleunigen. Das ist ein Hinweis darauf, dass sich erwerbsfähige Leistungsberechtigte vielfach verstärkt um Arbeit bemühen, wenn sie wegen einer Pflichtverletzung sanktioniert werden. Ein erhöhtes Sanktionsrisiko hat eine ähnliche Wirkung.

Allerdings belegen die Befunde auch, dass Sanktionen ein zweischneidiges Schwert sind. So ist die Qualität der Beschäftigungsverhältnisse, die sanktionierte Leistungsberechtigte aufnehmen, im Schnitt geringer. Ein sehr hohes Sanktionsrisiko scheint hier eher kontraproduktiv zu sein, denn dies geht im Schnitt mit einem niedrigeren Erwerbseinkommen aus abhängiger Beschäftigung einher.

Angesichts der Tatsache, dass die hier präsentierten Studien einen Zeitraum analysieren, in dem noch die sehr strengen Sanktionsregeln vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom November 2019 galten, erscheint es plausibel, dass die Wirkungen inzwischen schwächer ausfallen dürften. Denn damit dürfte der Druck auf Leistungsberechtigte, eine Erwerbsarbeit aufzunehmen, nachgelassen haben. Zugleich könnten nachteilige Auswirkungen auf die Qualität der aufgenommenen Arbeitsverhältnisse jetzt geringer sein.

Auch mit Blick auf die Ex-ante-Wirkungen erscheint eine Strategie des sehr häufigen Sanktionierens in der Praxis nicht zielführend, da die Einkommenswirkungen unter dem Strich eher kontraproduktiv sind. Womöglich führt eine solche Strategie vermehrt zu Situationen, in denen das Vertrauensverhältnis zwischen Integrationsfachkraft und Leistungsberechtigten leidet. Das kann wiederum den Vermittlungsprozess erschweren und eine Ursache für die nachteiligen Einkommenswirkungen sein, wenn sehr häufig sanktioniert wird.

In aller Kürze

- Sanktionen in der Grundsicherung sollen unter anderem einen Anreiz für erwerbsfähige Leistungsberechtige schaffen, ihre gesetzlich vorgesehenen Pflichten zu erfüllen.

- Dass Männer in der Grundsicherung deutlich häufiger sanktioniert werden als Frauen, lässt sich zum Teil durch unterschiedliche Familienkonstellationen erklären. Möglicherweise sind Frauen aufgrund von Kinderbetreuungsaufgaben im Haushalt häufiger von den gesetzlich vorgesehenen Pflichten befreit.

- Sowohl verhängte Sanktionen als auch eine erhöhte Sanktionswahrscheinlichkeit tragen dazu bei, dass erwerbsfähige Leistungsberechtigte schneller eine Beschäftigung aufnehmen.

- Allerdings fällt die Qualität der Beschäftigungsverhältnisse, die nach einer Sanktionierung aufgenommen werden, eher niedriger aus als für vergleichbare nicht sanktionierte Personen. Eine ähnliche Wirkung zeigt sich, wenn die generelle Sanktionswahrscheinlichkeit sehr hoch ist – und zwar auch dann, wenn gegen einzelne Personen (noch) gar keine Sanktionen verhängt wurden.

Literatur

Bundesverfassungsgericht (2019): Urteil des Ersten Senats vom 5. November 2019 – 1 BvL 7/16, Rn. (1–225).

Knize, Veronika J. (2021): Sanktionen im SGB II und Geschlecht: Warum werden Frauen seltener sanktioniert? In: IAB-Forum, 24.6.2021.

Wolf, Markus A. (2024a): Persistent or temporary? Effects of social assistance benefit sanctions on employment quality. Socio-Economic Review 22(3), S. 1531–1557.

Wolf, Markus (2024b): Ex-ante-Effekte von Sanktionen in der Grundsicherung. Bereits die Möglichkeit einer Sanktionierung zeigt Wirkung. IAB-Kurzbericht Nr. 15.

Bild: Gajus/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250710.01

Knize, Veronika; Wolf, Markus; Wolff, Joachim (2025): Sanktionen in der Grundsicherung: Ausgewählte Forschungsergebnisse aus Veröffentlichungen der Jahre 2021 bis 2024 im Überblick, In: IAB-Forum 10. Juli 2025, https://iab-forum.de/sanktionen-in-der-grundsicherung-ausgewaehlte-forschungsergebnisse-aus-veroeffentlichungen-der-jahre-2021-bis-2024-im-ueberblick/, Abrufdatum: 26. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Veronika Knize

- Markus Wolf

- Joachim Wolff

Veronika J. Knize ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.

Veronika J. Knize ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB. Markus Wolf ist Stipendiat des Graduiertenprogramms des IAB und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“.

Markus Wolf ist Stipendiat des Graduiertenprogramms des IAB und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“. PD Dr. Joachim Wolff leitet den Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.

PD Dr. Joachim Wolff leitet den Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.