7. April 2025 | Serie „Equal Pay Day 2025“

Väter, die länger in Elternzeit sind, arbeiten auch längerfristig weniger

Die Geburt des ersten Kindes geht häufig mit einer (Re-)Traditionalisierung der innerfamiliären Arbeitsteilung einher. Typischerweise unterbricht die Mutter wegen der Kinderbetreuung ihre Erwerbstätigkeit, während der Vater die seine häufig ohne (längere) Pause fortsetzt. Diese geschlechtsspezifische Arbeitsteilung setzt sich in Deutschland auch in den Jahren nach der Geburt des Kindes häufig fort. Die Weichen für die künftige Arbeits- und Rollenteilung in Familien werden also häufig während der Elternzeit gestellt.

Die Politik hat damit die Aufteilung der Elternzeiten als eine potenzielle Stellschraube identifiziert, um Geschlechterungleichheiten abzubauen. Mit der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 wurden zwei sogenannte Partnermonate eingeführt: Demnach hat ein Paar nur dann den vollen Anspruch auf Elterngeld von 14 Monaten, wenn jeder Partner für mindestens zwei Monate in Elternzeit geht. Dies soll Väter motivieren, sich innerhalb der Familie stärker an der Kinderbetreuung zu beteiligen.

Bis 2022, also mehr als 15 Jahre nach der Reform, ist der Anteil der Väter, die Elterngeld beziehen, nach Zahlen des Statistischen Bundesamts tatsächlich deutlich auf 46 Prozent gestiegen. Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings, dass über die Hälfte der Väter nach wie vor nicht in bezahlte Elternzeit geht. Von allen Vätern, die Elterngeld erhalten, nehmen zudem etwa drei Viertel nur die zwei „Vätermonate“, die andernfalls verfallen würden.

Väter, die keine Elternzeit oder nur zwei Monate Elternzeit nehmen, nennen als zentrale Gründe unter anderem finanzielle Einbußen oder mögliche berufliche Nachteile. Dies geht unter anderem aus dem Väterreport 2023 des Bundesfamilienministeriums hervor. Aber gehen Elternzeiten von Vätern tatsächlich mit negativen Folgen für die Karriere einher? Antworten auf diese Frage gibt eine Analyse zu der Frage, ob und inwieweit sich der jährliche Bruttoverdienst von Vätern, die Elternzeit genommen haben, danach anders entwickelt als der Verdienst von Vätern, die dies nicht getan haben.

Wer Elternzeit nimmt, verzeichnet in den Jahren darauf geringere Verdienstzuwächse

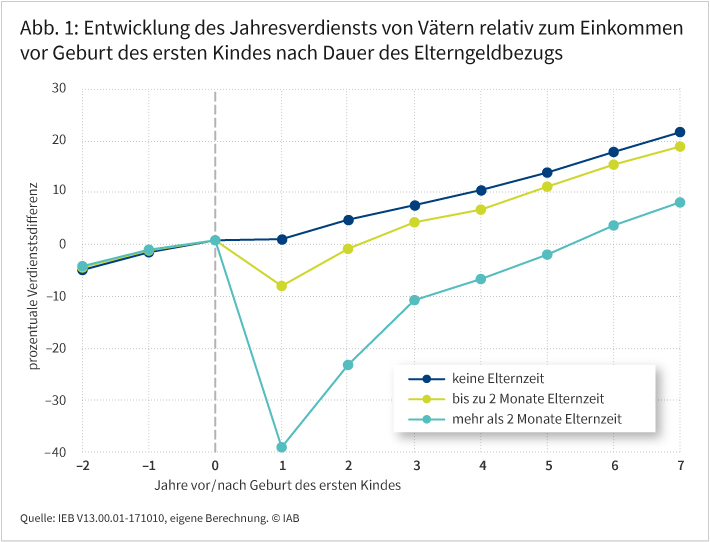

Dass dem tatsächlich so ist, zeigt Abbildung 1. Sie stellt die Entwicklung der Jahresverdienste für Väter in den ersten sieben Jahren nach der Geburt des ersten Kindes dar. Dabei werden drei Gruppen unterschieden:

- Väter, die keine Elternzeit genommen haben,

- Väter, die maximal die beiden „Vätermonate“ genommen haben,

- Väter, die mehr als zwei Monate Elternzeit genommen haben.

Es zeigt sich, dass eine familienbedingte Erwerbsunterbrechung für Väter sowohl kurz- als auch längerfristig mit einem langsameren Zuwachs des Jahresverdiensts einhergeht. Bei allen Vätern mit einer Erwerbsunterbrechung sinkt der Jahresverdienst durch den unmittelbaren elternzeitbedingten Verdienstausfall im ersten und zweiten Jahr nach der Geburt des Kindes.

Dieser Rückgang ist erwartungsgemäß im ersten Jahr nach der Geburt bei Vätern mit mehr als zwei Monaten Elternzeit deutlich ausgeprägter als bei Vätern, die eine kürzere Elternzeit genommen haben (39 % versus 9 %). Diese unterschiedliche Entwicklung im Vergleich zum jeweiligen Verdienstniveau vor der Geburt des Kindes gleicht sich im weiteren Verlauf an, jedoch bleiben Niveauunterschiede bestehen.

Ab dem dritten Jahr nach der Geburt des ersten Kindes verringert sich insbesondere bei Vätern mit maximal zwei Monaten Elternzeit der Abstand zu den Vätern ohne Elternzeiten. Nichtsdestotrotz sind auch im siebten Jahr nach der Geburt noch Unterschiede festzustellen. So verdienen Väter, die keine Elternzeit genommen haben, zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich 21 Prozent mehr als im Jahr vor der Geburt des ersten Kindes. Bei Vätern mit einer Elternzeit von bis zu zwei Monaten sind es 19 Prozent mehr, bei Vätern mit längeren Elternzeiten lediglich 8 Prozent mehr.

Väter mit längeren Elternzeiten arbeiten in den Folgejahren häufiger in Teilzeit

Die beobachteten Unterschiede bedeuten jedoch nicht zwangsläufig, dass Väter mit langen Erwerbsunterbrechungen, wie häufig befürchtet, von ihren Arbeitgebern mit geringeren Verdienstzuwächsen „bestraft“ werden. Wie bisherige Studien zeigen, wäre es auch möglich, dass sich die Beschäftigungsmuster von Vätern, die Elternzeit nehmen, systematisch von denen der Väter ohne Elternzeit unterscheiden.

So bringen sich Väter, die Elternzeit nehmen, häufig auch danach stärker in die Kinderbetreuung ein und reduzieren ihre Arbeitszeit häufiger als Väter, die keine Elternzeit nehmen. Zu diesem Ergebnis kommen etwa Mareike Bünning und Marcus Tamm in ihren 2015 und 2019 vorgelegten Analysen. Die nachfolgend präsentierten Ergebnisse bestätigen dies und zeigen darüber hinaus, dass sich die Beschäftigungsmuster von Vätern auch nach der Dauer der Elternzeit deutlich unterscheiden.

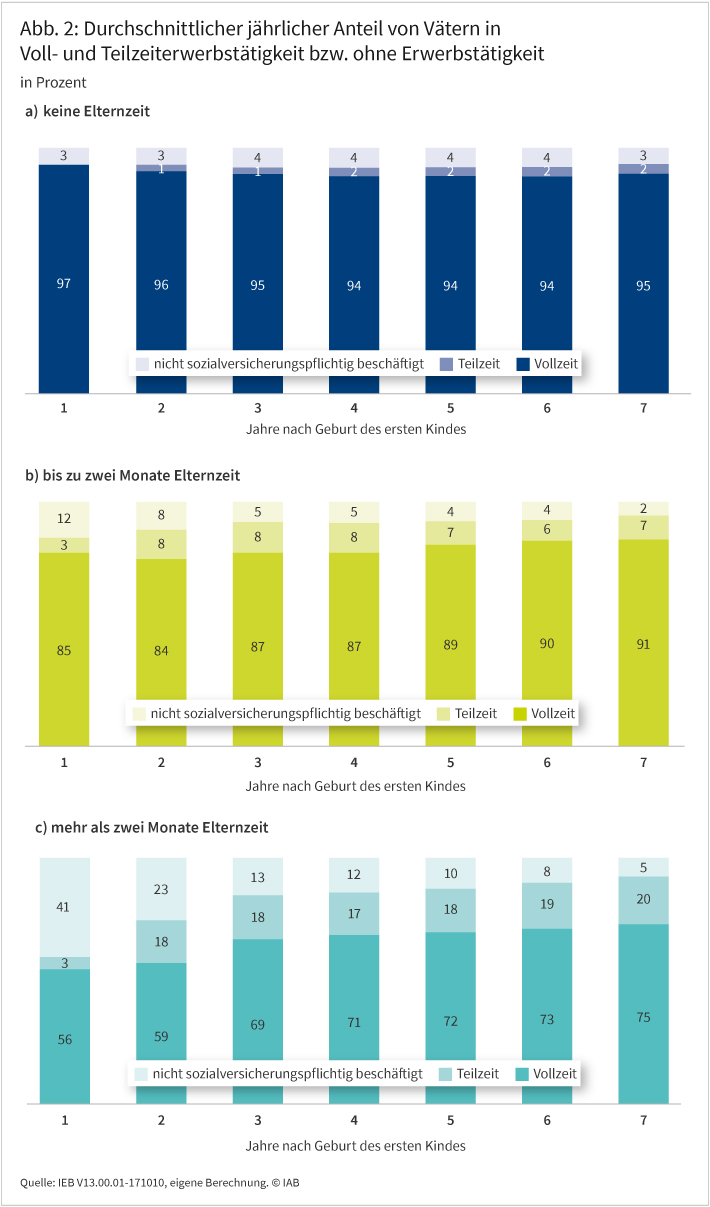

So zeigen sich im Hinblick auf den Anteil der Teilzeitbeschäftigung bedeutsame Unterschiede zwischen den drei Vätergruppen (siehe Abbildung 2): Bei Vätern, die keine Elternzeit genommen haben, ist Teilzeit mit maximal 2 Prozent sehr selten. Bei Vätern, die maximal zwei Monate Elternzeit nehmen, liegen die Anteile ab dem zweiten Jahr nach der Geburt zwischen 6 und 8 Prozent. Demgegenüber beträgt der Anteil bei Vätern, die mehr als zwei Monate in Elternzeit gehen, ab dem zweiten Jahr nach der Geburt konstant mindestens 17 Prozent.

Die Zeiten ohne sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, wie Elternzeit oder Arbeitslosigkeit, variieren ebenfalls stark je nach Dauer der Elternzeit: Dieser Anteil ist bei Vätern, die mehr als zwei Monate Elternzeit genommen haben, durchweg höher als bei den Vätern, die maximal zwei Monate in Elternzeit waren oder ganz darauf verzichtet haben.

Im ersten Jahr nach der Geburt des Kindes ist dies vor allem die Elternzeit selbst. Aber auch im dritten Jahr nach der Geburt ist der durchschnittliche Anteil außerhalb einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung für Väter, die mehr als zwei Monate in Elternzeit waren, höher (13 %) als für Vätern ohne Elternzeit (4 %) oder mit bis zu zwei Monaten Elternzeit (5 %). In den Folgejahren nimmt dieser Unterschied allmählich ab, bleibt aber im Kern bestehen.

Ein großer Teil des Unterschieds im Wachstum der Jahresverdienste erklärt sich durch unterschiedliches Erwerbsverhalten

Wie weit können diese Unterschiede im Umfang der Erwerbstätigkeit nun die Unterschiede in der Entwicklung der Jahresverdienste zwischen den drei Vätergruppen im Vergleich zum Jahr vor Geburt erklären? Vergleicht man zunächst Väter ohne Elternzeit mit Vätern, die nicht mehr als zwei Monate Elternzeit genommen haben, so zeigt sich: Dass sowohl die Zahl der Arbeitstage in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung als auch der Anteil der Vollzeitbeschäftigung in der zweiten Gruppe etwas geringer ist als in der ersten, erklärt den – wenn auch geringen – Unterschied im Wachstum der Jahresverdienste zwischen beiden Gruppen fast vollständig.

Würden sich die beiden Vätergruppen diesbezüglich nicht unterscheiden, läge die Lücke konstant unter einem Prozentpunkt. In den ersten beiden Jahren nach der Geburt des Kindes würde sich die Lücke sogar umdrehen, wenn man beide Faktoren herausrechnet: Väter mit bis zu zweimonatigen Elternzeiten hätten bei identischem Arbeitsumfang sogar etwas höhere Verdienstzuwächse als Väter ohne Elternzeit.

Ein im Prinzip ähnliches Muster zeigt sich beim Vergleich von Vätern ohne Elternzeit mit Vätern, deren Elternzeit zwei Monate übersteigt. Auch hier ist der Großteil des beobachteten Unterschieds im Verdienstzuwachs auf eine geringere Zahl an Arbeitstagen in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und auf den höheren Teilzeitanteil der Väter mit längeren Elternzeiten zurückzuführen.

Werden diese Unterschiede herausgerechnet, liegt die beobachtete Lücke im Verdienstzuwachs ab dem zweiten Jahr konstant bei circa 5 Prozentpunkten. In den ersten beiden Jahren nach der Geburt tragen vor allem Unterschiede in den Arbeitstagen zur Erklärung der Lücke bei (vor allem die Elternzeit selbst). Ab dem dritten Jahr verringern sich die Unterschiede in der Zahl der Arbeitstage zwischen den beiden Gruppen deutlich (siehe Abbildung 2).

Eine häufigere Teilzeiterwerbstätigkeit von Vätern mit längeren Elternzeiten trägt ab dem zweiten Jahr nach der Geburt stabil zur Erklärung der Lücke von circa 5 Prozentpunkten bei. Mit anderen Worten: Etwa die Hälfte der Verdienstdiskrepanz lässt sich mit unterschiedlichen Teilzeitquoten erklären. Für die andere Hälfte sind andere Faktoren verantwortlich.

Fazit

Nach wie vor nimmt mehr als die Hälfte aller Väter nach der Geburt eines Kindes keine Elternzeit. Und Väter, die Elternzeit nehmen, tun dies meist für maximal zwei Monate. Ein häufiger Grund hierfür ist die Sorge vor Karrierenachteilen.

Den hier präsentierten Analysen zufolge bestehen tatsächlich längerfristige Unterschiede in der Entwicklung der Jahresverdienste: Sieben Jahre nach der Geburt des ersten Kindes haben Väter, die bis zu zwei Monate Elternzeit genommen haben, seit der Geburt des ersten Kindes ein Verdienstwachstum von insgesamt durchschnittlich 19 Prozent realisiert. Bei Vätern, die keine Elternzeit genommen haben, liegt dieser Wert bei 21 Prozent. Bei Vätern, die mehr als zwei Monate Elternzeit genommen haben, sind es nur 8 Prozent.

Die beobachtete Lücke im Zuwachs der Jahresverdienste reduziert sich jedoch deutlich, sobald Unterschiede in der Zahl der Arbeitstage und der Teilzeitquote zwischen Vätern mit und ohne Elternzeit berücksichtigt werden. Für Väter mit maximal zweimonatiger Elternzeit liegt der verbleibende Unterschied gegenüber Vätern ohne Elternzeit bei unter einem Prozentpunkt. Für Väter, deren Elternzeit zwei Monate überschreitet, liegt er bei circa 5 Prozentpunkten.

Die Analysen geben keinen Aufschluss darüber, worauf sich dieser verbleibende Unterschied zurückführen lässt. Zwar wurden hier lediglich Väter verglichen, die vor der Geburt in Vollzeit tätig waren, um systematische Unterschiede zwischen den drei Vätergruppen vor der Geburt des Kindes möglichst gering zu halten. Trotzdem lässt sich beispielsweise nicht ausschließen, dass Väter, die eine längere Elternzeit in Anspruch nehmen, per se weniger karriereorientiert sind als Väter, die auf eine Elternzeit verzichten. Darüber lässt sich an dieser Stelle allerdings nur spekulieren. Auch der genaue Stundenumfang der in Teilzeit tätigen Väter lässt sich den verwendeten Daten nicht entnehmen.

Insgesamt scheinen sich Paare, in denen Väter Elternzeit in Anspruch nehmen, danach weiterhin für eine ausgewogenere Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit zu entscheiden – auch wenn sich dies im vorliegenden Fall nicht direkt messen lässt. Gestützt wird eine solche Vermutung durch den Befund, dass Elternzeiten von Vätern dazu beitragen können, dass deren Partnerinnen schneller auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Dies zeigt auch der IAB-Kurzbericht 1/2023 von Corinna Frodermann und Kolleg*innen.

Daten

Die dargestellten Untersuchungen basieren auf administrativen Daten der Bundesagentur für Arbeit (Integrierte Erwerbsbiografien – IEB, V13.00.01-171010). Diese umfassen vollständige und aufbereitete Prozessdaten unterschiedlicher Datenquellen und liefern tagesgenaue Informationen zu den Erwerbsverläufen sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigter in Deutschland.

Um in diesen Daten Väter zu identifizieren, wird ein zweistufiges Verfahren verwendet: Zunächst identifizieren wir die Geburt des ersten Kindes für Mütter nach dem Vorgehen von Müller et al (2022). Im nächsten Schritt verwenden wir einen Paaridentifikator, der uns für den Zeitraum von 2001 bis 2014 zu den passenden Vätern führt (Bächmann et al. 2021). Für diese Väter haben wir anschließend die Erwerbsunterbrechungen in Folge einer Elternzeitmeldung ihrer Arbeitgeber im Zeitraum der ersten 14 Monate nach Geburt zusammengefasst. Dabei ist jedoch eine systematische Untererfassung von kurzen, einmonatigen Elternzeiten aufgrund des Meldeverfahrens der Arbeitgeber möglich, die bei der Ergebnisinterpretation immer zu berücksichtigen ist. Aufgrund der genutzten Identifikationsstrategie beziehen sich unsere Ergebnisse zudem ausschließlich auf verheiratete Väter, die zwischen 2007 und 2013 erstmals Vater geworden sind.

Insgesamt beruhen unsere Analysen auf 109.735 Vätern, deren Bruttoverdienst- und Beschäftigungsentwicklung wir bis zu sieben Jahre nach der Geburt des ersten Kindes beobachtet haben. Um systematische Unterschiede zwischen den Vätern mit und ohne Elternzeiten möglichst gering zu halten, haben wir unsere Analysen auf diejenigen Väter beschränkt, die vor der Geburt des Kindes in Vollzeit tätig waren. Verdienste über der Beitragsbemessungsgrenze zur Sozialversicherung wurden imputiert (Gartner 2005; Stüber et al. 2023).

In aller Kürze

- Väter, die nach der Geburt ihres ersten Kindes Elternzeit nehmen, verzeichnen in den darauffolgenden Jahren eine langsamere Steigerung der Jahresverdienste als Väter, die keine Elternzeit in Anspruch nehmen.

- Die Unterschiede in der Entwicklung der Jahresverdienste fallen noch deutlich größer aus, wenn die Väter mehr als zwei Monate Elternzeit in Anspruch nehmen.

- Gerade Väter, die mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen, unterscheiden sich nach der Geburt des ersten Kindes in puncto Arbeitszeit von Vätern, die keine oder maximal zwei Monate Elternzeit genommen haben.

- Diese Unterschiede können die beobachteten Unterschiede in der Entwicklung der Jahresverdienste zu einem erheblichen Teil, aber nicht vollständig, erklären.

Literatur

Bächmann, Ann-Christin; Frodermann, Corinna; Lochner, Benjamin; Oberfichtner, Michael; Trenkle, Simon (2021): Identifying Couples in Administrative Data for the years 2001–2014. FDZ-Methodenreport Nr. 3 (en), S. 25N.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2023): Väterreport 2023.

Bünning, Mareieke (2015): What Happens after the ‘Daddy Months’? Fathers’ Involvement in Paid Work, Childcare, and Housework after Taking Parental Leave in Germany. European Sociological Review, 31(6), S. 738–748.

Statistisches Bundesamt (2023): Statistik zum Elterngeld – Beendete Leistungsbezüge nach Geburtszeiträumen.

Frodermann, Corinna; Filser, Andreas; Bächmann, Ann-Christin (2023). Elternzeiten von verheirateten Paaren: Mütter kehren meist schneller auf den Arbeitsmarkt zurück, wenn ihre Partner Elternzeit nehmen. IAB-Kurzbericht Nr. 1.

Gartner, Hermann (2005).: The imputation of wages above the contribution limit with the German IAB employment sample. FDZ-Methodenreport Nr. 2.

Müller, Dana; Filser, Andreas; Frodermann, Corinna (2022): Update: Identifying mothers in administrative data. FDZ-Methodenreport Nr. 1 (en).

Stüber, Heiko; Dauth, Wolfgang; Eppelsheimer, Johann (2023): A guide to preparing the sample of integrated labour market biographies (SIAB, version 7519 v1) for scientific analysis. Journal for Labour Market Research, 57(1).

Bild: Robert Kneschke/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250407.01

Bächmann, Ann-Christin ; Filser, Andreas; Frodermann, Corinna (2025): Väter, die länger in Elternzeit sind, arbeiten auch längerfristig weniger, In: IAB-Forum 7. April 2025, https://iab-forum.de/vaeter-die-laenger-in-elternzeit-sind-arbeiten-auch-laengerfristig-weniger/, Abrufdatum: 13. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Ann-Christin Bächmann

- Andreas Filser

- Corinna Frodermann

Dr. Ann-Christin Bächmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsdatenzentrum (FDZ) der Bundesagentur für Arbeit (BA) im IAB und in der Forschungsgruppe des Direktors

Dr. Ann-Christin Bächmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsdatenzentrum (FDZ) der Bundesagentur für Arbeit (BA) im IAB und in der Forschungsgruppe des Direktors Dr. Andreas Filser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsdatenzentrum (FDZ) der Bundesagentur für Arbeit (BA) im IAB.

Dr. Andreas Filser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsdatenzentrum (FDZ) der Bundesagentur für Arbeit (BA) im IAB. Dr. Corinna Frodermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB.

Dr. Corinna Frodermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB.