25. Juli 2025 | Bildung vor und im Erwerbsleben

Wenn der Bildungsweg eine neue Richtung nimmt: Warum Abiturient*innen ihr Studium oder ihre Ausbildung abbrechen

Silke Anger , Sarah Bernhard , Hans Dietrich , Christine Hübner , Adrian Lerche , Alexander Patzina , Malte Sandner , Carina Toussaint , Lukas Wilzek

Nach dem Abitur steht jungen Menschen eine Vielzahl von Berufswegen offen. Mit der Entscheidung für eine Ausbildung oder ein Studium sind bestimmte Erwartungen an die Inhalte, die späteren Karriere- und Verdienstchancen sowie an die Arbeitsbedingungen des angestrebten Berufs verbunden (Silke Anger und ihr Autorenteam gehen in einem aktuellen Beitrag für das IAB-Forum näher auf diese Thematik ein). Erweisen sich diese Erwartungen als unzutreffend, brechen die Betroffenen ihr Studium oder ihre Ausbildung nicht selten vorzeitig ab.

In der dualen Berufsausbildung löste laut BIBB-Datenreport 2024 rund ein Fünftel der Abiturient*innen ihren Ausbildungsvertrag vorzeitig auf – Tendenz steigend, wie Kerstin Ostermann in einem aktuellen Beitrag für das IAB-Forum zeigt. Noch höher ist der Anteil der Studierenden, die ihr Studium vorzeitig beenden: Ulrich Heublein und Koautoren beziffern diesen Anteil in einer 2022 erschienenen Analyse auf über ein Viertel.

Aber nicht alle Personengruppen brechen ihren zunächst eingeschlagenen Bildungsweg gleichermaßen häufig ab: Junge Menschen mit Migrationshintergrund beenden ihr Studium laut Nationalem Bildungsbericht überdurchschnittlich häufig vorzeitig. Laut BIBB-Datenreport 2024 gilt dies auch für die Berufsausbildung. Insgesamt brechen Abiturient*innen, die eine duale Ausbildung begonnen haben, diese vergleichsweise seltener ab als Jugendliche ohne Abitur.

Ausbildungs- und Studienabbrüche sind oft mit hohen Kosten verbunden

Der Abbruch einer Berufsausbildung oder eines Studiums verursacht oft erhebliche Kosten sowohl für die Betroffenen als auch für die Gesellschaft. Die Betroffenen verlieren vielfach wertvolle Zeit, da sich der Berufseinstieg dadurch verzögert. Sie laufen außerdem Gefahr, am Ende gar keinen beruflichen Abschluss zu machen, was auch langfristig mit erheblichen beruflichen und finanziellen Nachteilen verbunden sein kann. Bei Studienabbrecher*innen ist das Risiko eines fehlenden Abschlusses laut einer Studie von Nancy Kracke und Sören Isbleib aus dem Jahr 2023 zwar vergleichsweise gering. Allerdings sind auch hier die Beschäftigungsrisiken höher und die Verdienstchancen geringer – was zudem zu höheren gesamtgesellschaftlichen Kosten führt. Insgesamt, dies sei an dieser Stelle ergänzt, liegt der Anteil der 20- bis 34-Jährigen ohne Berufsabschluss laut BIBB-Datenreport 2024 bei knapp 20 Prozent – was auch für Wirtschaft und Gesellschaft als Ganzes eine schwere Hypothek darstellt. Allerdings kann ein Abbruch im Einzelfall durchaus eine sinnvolle Neuorientierung markieren – etwa dann, wenn Erfahrungen im ursprünglich gewählten Bildungsweg zu einer bewussteren Entscheidung für eine besser passende Alternative mit einem anderen Ausbildungs- oder Studienabschluss führen. Auf Basis des Ausbildungspanels Saarlands zeigen Alexander Patzina und Gabriele Wydra-Somaggio im IAB-Kurzbericht 18/2021, dass Personen, die ihre Ausbildung lediglich unterbrechen, um sie in einem anderen Ausbildungsberuf oder -betrieb abzuschließen, nahezu die gleichen Verdienstchancen aufweisen wie Auszubildende, die ihren Ausbildungsvertrag nicht vorzeitig auflösen. Nur diejenigen, die am Ende gar keine abgeschlossene Ausbildung haben, schneiden im Vergleich dazu deutlich schlechter ab.

Angesichts steigender Ausbildungskosten und verstärkter Fachkräfteengpässe gilt es, die Ursachen von Ausbildungs- und Studienabbrüchen genauer zu untersuchen. Nur so lassen sich gezielt Maßnahmen entwickeln, die sowohl zu stabileren individuellen Bildungs- und Karrierepfaden führen als auch langfristig zur Sicherung des Fachkräftebedarfs und zum effizienten Einsatz von Bildungsinvestitionen beitragen.

Aufschlussreich ist hier eine 2019 erschienene Studie von Martin Neugebauer und anderen. Demnach können die Gründe für einen Abbruch sowohl in individuellen Faktoren liegen, etwa in unzureichenden Studienleistungen oder fehlenden Informationen über das Studium, als auch in äußeren Lebensumständen wie finanziellen Belastungen oder familiären Verpflichtungen.

Abiturient*innen brechen ein Studium eher ab als eine Ausbildung

Auffällig ist zunächst, dass Abiturient*innen – nur diese sind Gegenstand der im Folgenden präsentierten Auswertungen – ein Studium deutlich häufiger abbrechen als eine Ausbildung. Näheren Aufschluss darüber, welche Beweggründe eine solche Entscheidung begünstigen, geben die Erhebungen für die IAB-Studie „Berufliche Orientierung: Berufs- und Studienwahl“ (BerO). Im Rahmen dieser Studie wurden Abiturient*innen der Jahrgänge 2020 und 2021 zu ihrem weiteren Bildungsweg befragt. In mehreren Folgebefragungen bis zum Herbst 2022 (also bis zu zwei Jahre nach Ausbildungs- oder Studienbeginn) wurden dieselben Personen befragt, ob sie ihren eingeschlagenen Bildungsweg weiterhin verfolgen. War dies nicht der Fall, wurden die Beweggründe hierfür erhoben.

An der Ausgangsbefragung im Herbst 2019 nahmen insgesamt 7.755 angehende Abiturient*innen aus 217 Schulen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen teil. Davon beteilgten sich allerdings nicht alle an den Folgebefragungen. Die nachfolgend präsentierten Auswertungen basieren daher auf den Angaben von 4.923 Befragten, die zwischen Herbst 2020 und Herbst 2022 eine betriebliche oder schulische Berufsausbildung oder ein Studium (auch ein duales Studium mit oder ohne integrierte Berufsausbildung) begonnen haben und zugleich an den Folgebefragungen teilgenommen haben. Insgesamt gaben 109 Auszubildende (von insgesamt 1.068, die eine Ausbildung begonnen haben) und 948 Studierende (von insgesamt 4.073 Studienanfänger*innen) an, ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium vorzeitig beendet zu haben.

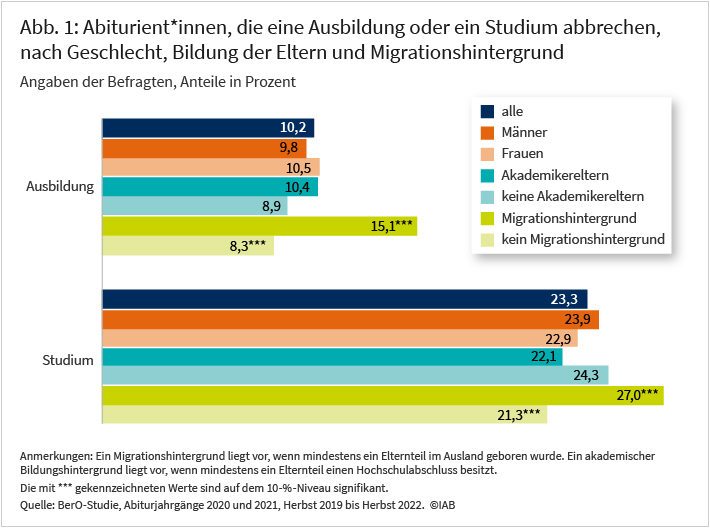

Wie Abbildung 1 zeigt, ist die Abbruchquote innerhalb von zwei Jahren nach dem Beginn eines Studiums oder einer Ausbildung bei einem Studium mehr als doppelt so hoch wie bei einer betrieblichen oder schulischen Ausbildung (23 versus 10 Prozent). Abiturient*innen brechen ihre Ausbildung also deutlich seltener ab als Auszubildende insgesamt, bei denen sich die Abbruchquote laut BIBB-Datenreport 2023 im Schnitt auf etwa 22 Prozent beläuft.

Allerdings liegen aufgrund der Abschlussbefragung im Herbst 2022 keine Informationen über den vollständigen Bildungsweg der Befragten vor – und damit auch nicht über den möglichen späteren Abbruch einer Ausbildung oder eines Studiums. Insofern dürften die hier präsentierten Abbruchquoten von Abiturient*innen etwas niedriger ausfallen als die tatsächlichen Abbruchquoten, auch wenn die überwiegende Mehrheit der Abbrüche früh im Bildungsverlauf erfolgt (lesen Sie dazu auch eine 2017 publizierte Studie von Ulrich Heublein und anderen).

Abiturient*innen mit Migrationshintergrund beenden ihren gewählten Bildungsweg häufiger vorzeitig

Weibliche und männliche Studierende brechen ihr Studium ähnlich häufig ab (23 Prozent versus 24 Prozent). Auch bei den Auszubildenden gibt es keinen signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschied. Ob die Betroffenen aus einem akademischen Elternhaus stammen oder nicht, spielt ebenfalls keine bedeutende Rolle.

Dagegen zeigt sich eine deutliche Diskrepanz zwischen Abiturient*innen mit und ohne Migrationshintergrund. Sowohl für Abiturient*innen im Studium als auch in der Ausbildung zeigt sich, dass Befragte mit Migrationshintergrund ihren gewählten Bildungsweg häufiger vorzeitig beenden – und zwar unabhängig davon, ob die jungen Menschen aus einem Akademikerhaushalt kommen oder nicht. Bei Studierenden mit Migrationshintergrund beträgt die Abbruchquote 27 Prozent (im Vergleich zu 21 Prozent ohne Migrationshintergrund). Bei den Auszubildenden mit Migrationshintergrund ist sie mit 15 Prozent fast doppelt so hoch wie bei denjenigen ohne Migrationshintergrund (8 Prozent).

Der häufigste Grund für Studienabbrüche ist die fehlende Passung zwischen Studieninhalten und persönlichen Interessen

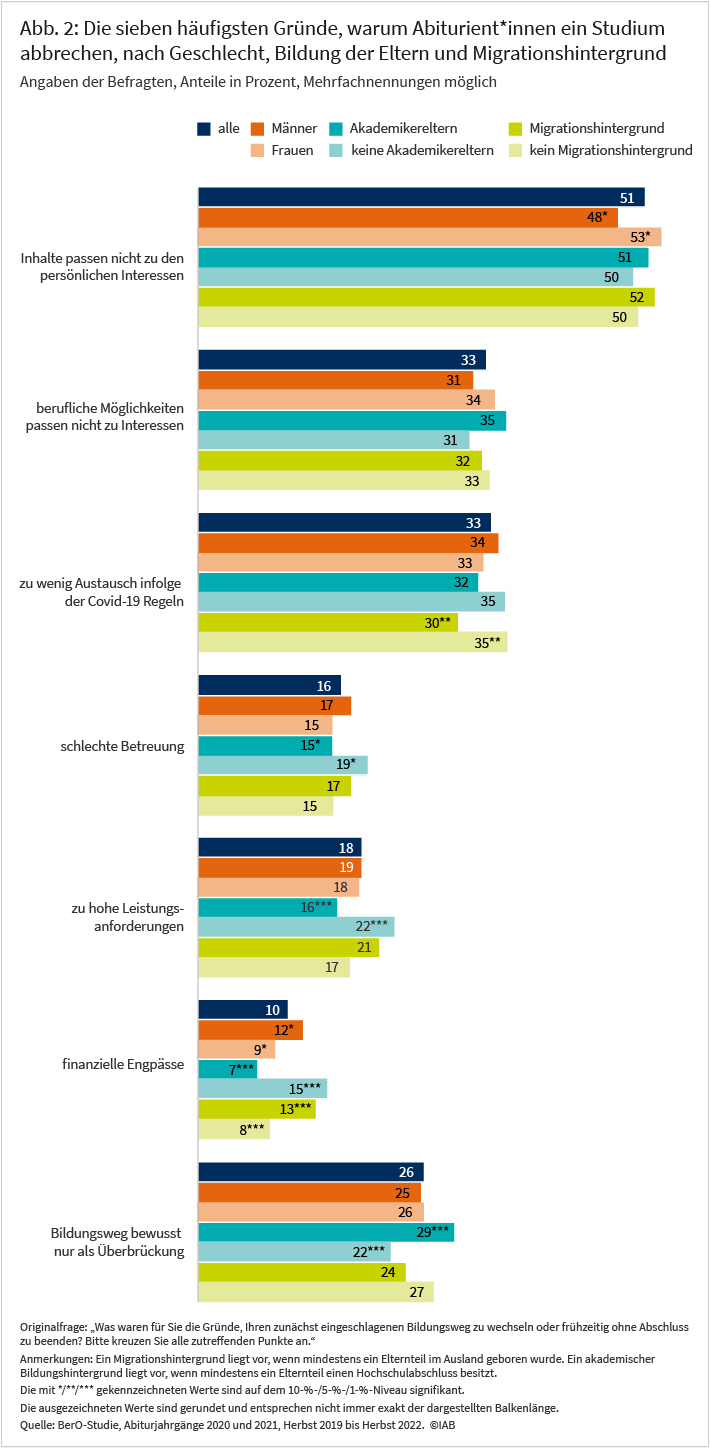

Der Abbruch einer Ausbildung oder eines Studiums kann unterschiedliche Gründe haben. Von den 1.266 Studierenden, die hierfür mindestens einen Grund nannten, gaben 51 Prozent und somit mit Abstand die meisten der frühen Studienabbrecher*innen an, dass die Studieninhalte nicht ihren persönlichen Interessen entsprachen (siehe Abbildung 2). Bei Studentinnen war dies um rund 5 Prozentpunkte häufiger der Fall als bei Studenten (53 versus 48 Prozent). Zu hohe Leistungsanforderungen spielten dagegen mit 18 Prozent eine eher untergeordnete Rolle.

Dies kontrastiert allerdings mit der oben erwähnten Studie von Ulrich Heublein und anderen von 2017. Basis war hier einer Befragung von Exmatrikulierten des Sommersemesters 2014 mit einer durchschnittlichen Studiendauer von knapp fünf Semestern. Hier hatten 31 Prozent der Befragten Leistungsprobleme als Hauptgrund für den Abbruch ihres Studiums genannt.

Bemerkenswert ist, dass der familiäre Bildungshintergrund in bestimmten Fällen einen sehr viel größeren Unterschied macht als bei anderen. So nannten Studienabbrecher*innen aus nicht akademischen Elternhäusern die folgenden Gründe deutlich häufiger als Studierende aus Akademikerfamilien: schlechte Betreuung im Studium (19 versus 15 Prozent), zu hohe Leistungsanforderungen (22 versus 16 Prozent) sowie finanzielle Engpässe (15 versus 7 Prozent). Finanzielle Engpässe wurden häufiger auch von Studierenden mit Migrationshintergrund angeführt (13 versus 8 Prozent).

Während die bislang genannten Gründe nahelegen, dass das Studium ungewollt abgebrochen wurde, ist dies bei manchen Abiturient*innen offenbar a priori geplant: 26 Prozent aller befragten Studienabbrecher*innen gaben nämlich an, nie einen Abschluss ihres Studiums angestrebt zu haben, sondern sich nur zur Überbrückung an einer Hochschule eingeschrieben zu haben. Diese Gruppe hatte also bereits vor Studienbeginn einen anderen Bildungsweg im Blick.

Mögliche Beweggründe hierfür könnten eine verlängerte Berufs- oder Studienorientierungsphase sein. Denkbar ist auch, dass der Zugang zu finanziellen Vergünstigungen während eines „Gap Years“ im Vordergrund steht (zum Beispiel Kindergeldbezug, Semesterticket). Besonders häufig nutzen Studierende aus akademischen Elternhäusern das Studium als Überbrückungsmöglichkeit oder als Vorbereitung auf ein zulassungsbeschränktes Studium (zum Beispiel Medizin).

Ausbildungsabbrüche erfolgen am häufigsten aufgrund der mangelnden Übereinstimmung zwischen Ausbildungsinhalten und persönlichen Interessen

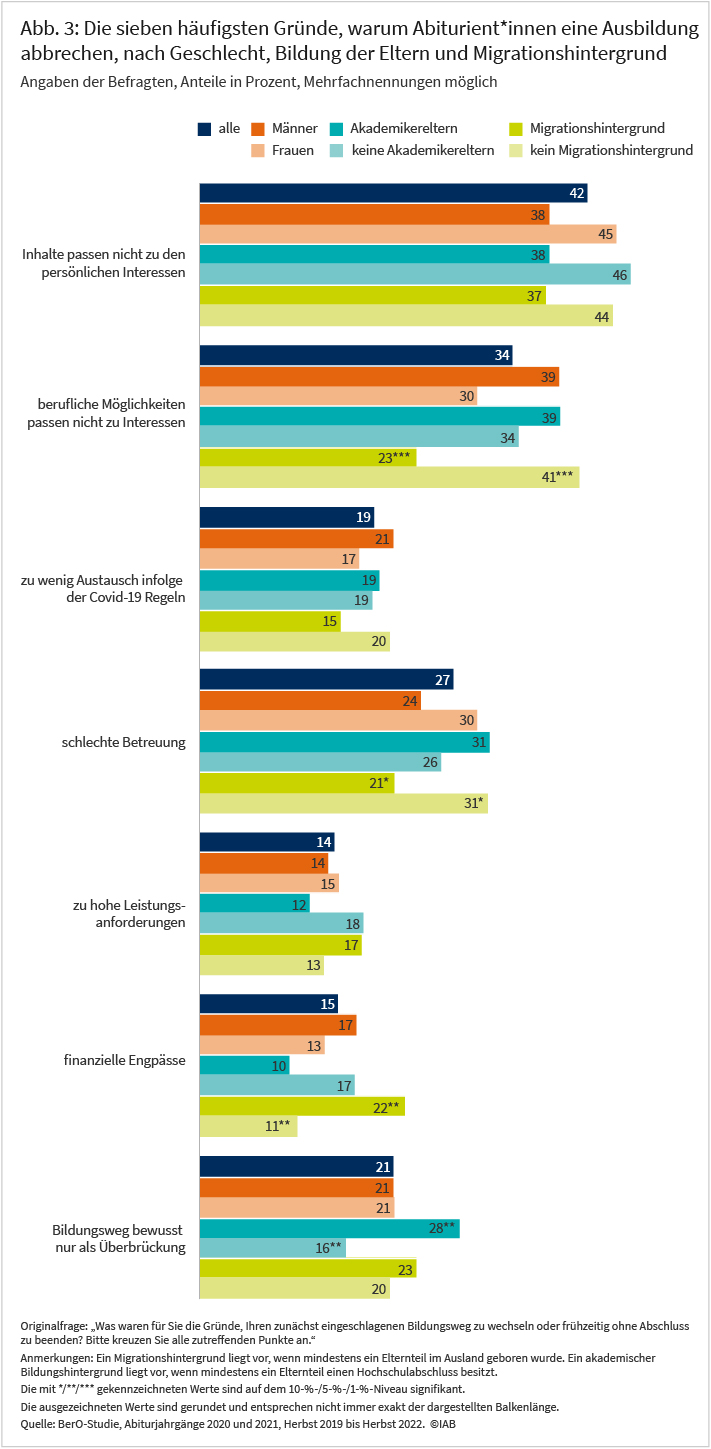

Ähnlich wie bei Studienabbrüchen ist auch bei Ausbildungsabbrüchen der meistgenannte Grund, dass die Ausbildungsinhalte nicht mit den individuellen Interessen übereinstimmen (siehe Abbildung 3). 42 Prozent der befragten Ausbildungsabbrecher*innen mit Abitur gaben dies als Grund an – 45 Prozent der weiblichen Befragten und 38 Prozent der männlichen Auszubildenden. Die Häufigkeit unterscheidet sich dabei nach elterlicher Bildung sowie nach Migrationshintergrund: 46 Prozent der Befragten, die nicht aus einem akademischen Elternhaus stammen, nannten diesen Grund als Abbruch für ihre Ausbildung, aber nur 38 Prozent der Befragten mit Akademikereltern. Bei den Auszubildenden ohne Migrationshintergrund waren es 44 Prozent, bei denjenigen, die mindestens einen im Ausland geborenen Elternteil haben, lediglich 37 Prozent.

An zweiter Stelle rangiert die Einschätzung, dass die mit der Ausbildung verknüpften beruflichen Möglichkeiten nicht mit den persönlichen Vorstellungen übereinstimmen (34 Prozent). Dabei wurde dieses Motiv häufiger von männlichen als von weiblichen Auszubildenden genannt (39 versus 30 Prozent). Ein beträchtlicher Unterschied zeigt sich nach Migrationshintergrund: Unter Auszubildenden ohne Migrationshintergrund nannten dies 41 Prozent der Befragten, während nur 23 Prozent mit mindestens einem im Ausland geborenen Elternteil diesen Grund anführten.

15 Prozent der Ausbildungsabbrecher*innen – und damit mehr als bei den Studienabbrecher*innen – gaben finanzielle Gründe für die vorzeitige Beendigung der Ausbildung an. Auszubildende aus Haushalten ohne akademischen Bildungshintergrund nannten diesen Grund wesentlich häufiger als Befragte mit Akademikereltern (17 versus 10 Prozent). Auszubildende mit Migrationshintergrund gaben finanzielle Gründe sogar doppelt so häufig an wie Befragte, bei denen beide Elternteile in Deutschland geboren wurden (22 versus 11 Prozent).

21 Prozent der Ausbildungsabbrecher*innen hatten die Ausbildung nur zur Überbrückung begonnen. Darunter waren Befragte aus Akademikerfamilien deutlich häufiger als solche aus nicht akademischen Elternhäusern (28 versus 16 Prozent). Zu wenig Austausch infolge der Covid-19-Regeln wurde von Ausbildungsabbrecher*innen deutlich seltener genannt als von Studienabbrecher*innen (19 versus 33 Prozent).

Fazit

Abiturient*innen brechen ein Studium wesentlich häufiger ab als eine Ausbildung (23 versus 10 Prozent). Dabei spielen sowohl in der Ausbildung als auch im Studium das Geschlecht und die Bildung der Eltern eine untergeordnete Rolle. Unterschiede sind jedoch in Bezug auf den Migrationshintergrund erkennbar: Abiturient*innen mit Migrationshintergrund brechen den zunächst gewählten Bildungsweg häufiger ab.

Als häufigsten Grund für den Abbruch einer Ausbildung oder eines Studiums nennen die Befragten, dass die Ausbildungs- oder die Studieninhalten nicht mit ihren persönlichen Interessen übereinstimmen. Dies spielt in etwa der Hälfte aller Fälle eine Rolle. Nur jede*r siebte Auszubildende und jede*r zehnte Studierende begründen dies mit finanziellen Engpässen. Allerdings nennen Auszubildende und Studierende mit Migrationshintergrund sowie solche aus nicht akademischen Familien etwa doppelt so häufig zu hohe Kosten als Grund für die vorzeitige Beendigung des gewählten Bildungswegs als solche ohne Migrationshintergrund oder mit Akademikereltern. Finanzielle Schwierigkeiten stellen also insbesondere für bestimmte benachteiligte Gruppen durchaus eine Barriere dar und können die Chancen auf einen erfolgreichen Bildungsabschluss schmälern.

Die gegenwärtigen Abbruchquoten in Studium und Ausbildung und die damit verbundenen Ursachen zeigen auf, wo Handlungsfelder für die Berufsberatung in Schulen, Hochschulen und Arbeitsagenturen liegen. Sie kann frühzeitig dazu beitragen, Informationslücken, die spätere Abbrüche begünstigen, zu schließen und damit jungen Menschen eine bessere Entscheidungsgrundlage geben.

Silke Anger, Adrian Lerche und Malte Sandner zeigen in einem 2023 erschienenen Beitrag, dass viele Abiturient*innen nicht optimal über ihre Möglichkeiten informiert sind, auch wenn sie bereits vielfältige Informationskanäle für die Berufsorientierung nutzen. Durch die Optimierung von individuellen Informations- und Beratungsangeboten können die Entscheidungsgrundlagen junger Menschen verbessert werden, indem ihre Wünsche und Erwartungen an Bildungs- und Berufswege kritisch hinterfragt und gegebenenfalls realistischere Alternativen aufgezeigt werden. Damit können die persönlichen Interessen der jungen Menschen besser mit den Inhalten eines Studiums beziehungsweise einer Ausbildung und den beruflichen Möglichkeiten in Einklang gebracht werden.

Gezielte und individualisierte Informations- und Beratungsangebote sind sowohl vor der Studien- und Berufswahl als auch während des Studiums oder der Ausbildung zur Unterstützung bei der Weiterführung des gewählten Bildungswegs bedeutsam. Darüber hinaus ist die professionelle Begleitung von Studierenden und Auszubildenden während und nach dem Abbruch entscheidend, um eine vorzeitige Beendigung des gewählten Bildungswegs bestmöglich zu begleiten und über Anschlussmöglichkeiten zu beraten. Hierfür sind gezielte Informations- und Beratungsangebote für Ausbildungs- und Studienabbrecher*innen zentral. So verfolgt die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte „Initiative Bildungsketten“ das Ziel einer besseren Verzahnung zwischen beruflicher und akademischer Bildung. Auch ein Bildungsabbruch kann – begleitet durch professionelle Beratung – eine Chance für Neuorientierung sein, die in eine langfristig passendere Bildungsentscheidung mündet.

Beratungsgespräche können die jungen Menschen bei der Wahl eines alternativen Bildungswegs und am Übergang begleiten, um eine langfristig optimale Bildungsentscheidung zu fördern, die zu einem erfolgreichen beruflichen Bildungsabschluss führt und den Arbeitsmarkt möglichst effizient mit qualifizierten Fachkräften versorgt. Dazu zählt auch eine gezielte Beratung zur Finanzierung des Bildungswegs – etwa zu BAföG oder zu Stipendien –, was gerade für junge Menschen mit begrenzten finanziellen Ressourcen hilfreich sein kann.

In aller Kürze

- Knapp ein Viertel der Abiturient*innen, die ein Studium begonnen haben, bricht dieses bereits zu einem frühen Zeitpunkt wieder ab. Von den Abiturient*innen mit Ausbildungsplatz beenden etwa 10 Prozent ihre Ausbildung vorzeitig.

- Die Abbruchquoten unterscheiden sich kaum nach Geschlecht oder elterlicher Bildung. Junge Menschen mit Migrationshintergrund brechen ihre Ausbildung oder ihr Studium jedoch deutlich häufiger ab als solche ohne Migrationshintergrund.

- Der häufigste Grund dafür, ein Studium oder eine Ausbildung frühzeitig abzubrechen, ist die fehlende Übereinstimmung der persönlichen Interessen mit den Inhalten des Bildungswegs.

- Bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund und aus nicht akademischen Elternhäusern spielen hierfür häufiger auch finanzielle Gründe eine Rolle.

Literatur

Anger, Silke; Bernhard, Sarah; Dietrich, Hans; Knau, Felix; Lerche, Adrian; Patzina, Alexander; Sandner, Malte; Toussaint, Carina (2024): Welche Erwartungen Abiturient*innen mit einem Studium oder einer Berufsausbildung verbinden (Serie „Berufsorientierung Jugendlicher“). In: IAB-Forum, 3.9.2024.

Anger, Silke; Lerche, Adrian; Sandner, Malte (2023): Berufsorientierung und Berufsberatung am Gymnasium. In: ifo Schnelldienst Nr. 12, Jg. 76, S. 20-23.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2023): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2023. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2024): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2024. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung.

Heublein, Ulrich; Hutzsch, Christopher; Schmelzer, Robert (2022): Die Entwicklung der Studienabbruchquoten in Deutschland. DZHW Brief Nr. 5.

Heublein, Ulrich; Ebert, Julia; Hutzsch, Christopher; Isleib, Sören; König, Richard; Richter, Johanna; Woisch, Aandreas (2017): Zwischen Studienerwartungen und Studienwirklichkeit, Ursachen des Studienabbruchs, beruflicher Verbleib der Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher und Entwicklung der Studienabbruchquote an deutschen Hochschulen. Forum Hochschule Nr. F01

Kracke, Nancy; Isleib, Sören (2023). Wie geht es für wen weiter? Verläufe der bildungs- und berufsbezogenen Neuorientierung nach Abbruch eines Studiums und der Einfluss der sozialen Herkunft. SozW Soziale Welt, 74(2), 173-215.

Patzina, Alexander; Wydra-Somaggio, Gabriele (2021): Ausbildungsabbrüche und -unterbrechungen im Vergleich: Ohne Abschluss ist der Verdienst geringer und die Dauer der Beschäftigung kürzer. IAB-Kurzbericht Nr. 18.

Neugebauer, Martin; Heublein, Ulrich.; Daniel, Annabell (2019): Studienabbruch in Deutschland: Ausmaß, Ursachen, Folgen, Präventionsmöglichkeiten. In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 22(5), S. 1025-1046.

Ostermann, Kerstin (2025): Ausbildungsabbrüche im regionalen Vergleich: Die Schere geht immer weiter auseinander. In: IAB-Forum, 7.1.2025.

Bild: ActionGP/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250725.01

Anger, Silke; Bernhard, Sarah; Dietrich, Hans; Hübner, Christine; Lerche, Adrian ; Patzina, Alexander; Sandner, Malte; Toussaint, Carina; Wilzek, Lukas (2025): Wenn der Bildungsweg eine neue Richtung nimmt: Warum Abiturient*innen ihr Studium oder ihre Ausbildung abbrechen, In: IAB-Forum 25. Juli 2025, https://iab-forum.de/wenn-der-bildungsweg-eine-neue-richtung-nimmt-warum-abiturientinnen-ihr-studium-oder-ihre-ausbildung-abbrechen/, Abrufdatum: 19. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Silke Anger

- Sarah Bernhard

- Hans Dietrich

- Christine Hübner

- Adrian Lerche

- Alexander Patzina

- Malte Sandner

- Carina Toussaint

- Lukas Wilzek

Prof. Dr. Silke Anger leitet den Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB und ist Professorin für Volkswirtschaftslehre, insb. Bildungsökonomik, an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Prof. Dr. Silke Anger leitet den Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB und ist Professorin für Volkswirtschaftslehre, insb. Bildungsökonomik, an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.  Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.

Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB. Dr. Hans Dietrich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB.

Dr. Hans Dietrich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB.  Christine Hübner studiert seit Herbst 2020 Soziologie und Ökonomie im 2-Fach-Bachelor an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen.

Christine Hübner studiert seit Herbst 2020 Soziologie und Ökonomie im 2-Fach-Bachelor an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen. Dr. Adrian Lerche ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB.

Dr. Adrian Lerche ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB. Dr. Alexander Patzina ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB.

Dr. Alexander Patzina ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB. Malte Sandner ist Professor für Data Science and Empirical Economics an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm.

Malte Sandner ist Professor für Data Science and Empirical Economics an der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm. Carina Toussaint ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB.

Carina Toussaint ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB. Lukas Wilzek ist Doktorand im Graduiertenprogramm des IAB und Mitarbeiter im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe".

Lukas Wilzek ist Doktorand im Graduiertenprogramm des IAB und Mitarbeiter im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe".