24. April 2025 | Jugendliche

Obwohl Fachkräfte fehlen, haben immer mehr junge Menschen keine Ausbildung

Timon Hellwagner , Doris Söhnlein , Enzo Weber , Yasemin Yilmaz

Laut IAB-Stellenerhebung erfordern bereits jetzt mehr als drei Viertel der offenen Stellen eine abgeschlossene Ausbildung. Zugleich liegt die Arbeitslosenquote der nicht formal Qualifizierten (nfQ), also derjenigen ohne abgeschlossene Berufsausbildung, bei über 20 Prozent. In einer solchen Situation und vor dem Hintergrund der fortschreitenden demografischen Alterung ist es wichtig, dass alle Potenziale gehoben werden – also immer weniger Menschen ohne Ausbildung bleiben und als entsprechend qualifizierte Erwerbspersonen am Arbeitsmarkt teilhaben.

Auf Basis von Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) lässt sich nicht nur die Entwicklung der Qualifikationen der Erwerbspersonen in Deutschland bis zum aktuellen Rand beobachten. Die BA-Statistik erlaubt auch eine tiefe Disaggregation entlang soziodemografischer Merkmale, etwa der Staatsagenhörigkeit, und bietet gleichzeitig eine bruchfreie Zeitreihe. Die Daten liegen vergleichsweise hochfrequent und zeitnah vor, nämlich monatlich mit einer Wartezeit von einem halben Jahr.

Die BA-Statistik umfasst dabei alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Arbeitslose und Teilnehmende an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Sie erlaubt damit eine gute näherungsweise Berechnung der Zahl der Erwerbspersonen. Nicht erfasst sind lediglich Selbstständige sowie Beamtinnen und Beamte. Üben Personen aus diesen kleineren Gruppen aber einen geringfügigen Nebenjob aus, scheinen auch sie in der BA-Statistik auf.

Der Anteil von jungen Erwerbspersonen ohne Berufsausbildung wächst seit mehr als zehn Jahren

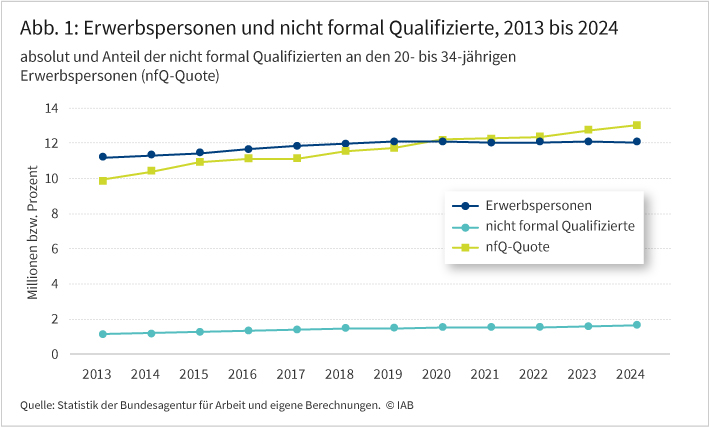

Abbildung 1 zeigt die Entwicklung der Erwerbspersonen und der nicht formal Qualifizierten sowie des Anteils der nicht formal Qualifizierten unter den Erwerbspersonen (nfQ-Quote) in der Altersgruppe von 20 bis 34 Jahren. Seit 2013 ist die Zahl der Erwerbspersonen um 880.000 auf 12,1 Millionen gestiegen, die der nicht formal Qualifizierten um 460.000 auf 1,6 Millionen. Die nfQ-Quote hat damit von 9,9 auf 13 Prozent zugenommen und zwar pro Jahr durchschnittlich um 2,5 Prozent.

Fraglich ist, wodurch dieser langjährige Anstieg der nfQ-Quote begründet ist. Ihm könnten zwei Trends zugrunde liegen: einerseits Verschiebungen in der Bevölkerungsstruktur hin zu Gruppen mit hoher nfQ-Quote, etwa als Folge der starken Zuwanderung. So fällt der Beobachtungszeitraum nicht nur mit der Phase der gestiegenen Fluchtmigration zusammen, sondern auch mit höherer Zuwanderung aus EU-Staaten. Andererseits könnte sich das Verhalten innerhalb der Gruppen geändert haben. Dies könnte sich etwa in den über Jahre steigenden Ausbildungsabbrüchen widerspiegeln (lesen Sie dazu den kürzlich im IAB-Forum publizierten Beitrag von Kerstin Ostermann).

Um diese Möglichkeiten zu überprüfen, bietet sich ein Blick auf stärker disaggregierte Daten an und damit auf den Anteil der nicht formal Qualifizierten an den Erwerbspersonen nach Staatsangehörigkeitsgruppen (Deutschland, EU ohne Deutschland, Asylherkunftsländer, restliche Welt). Weitere Informationen zu den verwendeten Daten und den einzelnen Merkmalsausprägungen sind im Infokasten „Daten“ zu finden.

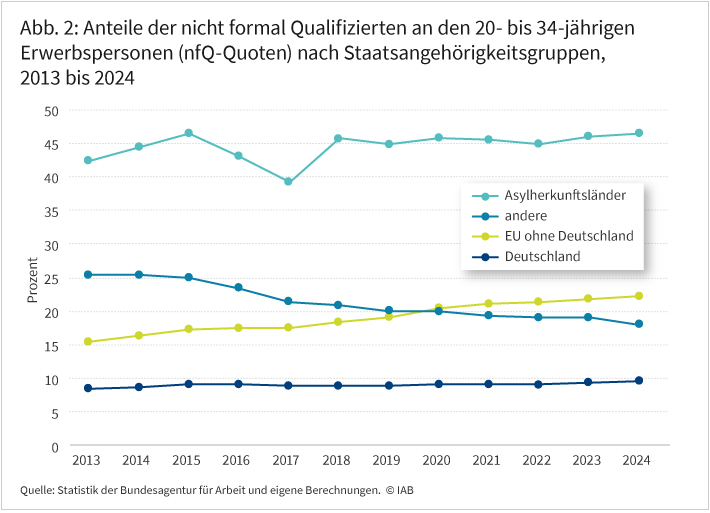

Abbildung 2 bildet die Entwicklung der nfQ-Quote an den 20- bis 34-jährigen Erwerbspersonen nach Staatsangehörigkeitsgruppen über die Zeit ab. Danach stieg die nfQ-Quote unter den Erwerbspersonen mit deutscher Staatsangehörigkeit zwischen 2013 und 2024 um 1,1 Prozentpunkte auf 9,6 Prozent leicht an.

Die Personengruppe mit Staatsangehörigkeiten aus Asylherkunftsländern weist dagegen über den gesamten Zeitraum einen vergleichsweise hohen nfQ-Anteil von etwa 45 Prozent auf. Er ging allerdings von 2015 bis 2017 im Zuge der starken Zunahme der Fluchtmigration vorübergehend zurück.

Bei Personen aus anderen EU-Ländern ohne Deutschland wuchs die nfQ-Quote kräftig um 6,8 Prozentpunkte von 15,6 auf 22,3 Prozent. Bei Personen aus weiteren Drittstaaten fiel der nfQ-Anteil hingegen kontinuierlich ab und sank um 7,4 Prozentpunkte von 25,5 auf 18,0 Prozent.

Welche Rolle spielen demografische Veränderungen?

Im Beobachtungszeitraum hat sich nicht nur der Anteil der nicht formal Qualifizierten in den unterschiedlichen Staatsangehörigkeitsgruppen geändert, sondern auch die demografische Struktur (ohne Abbildung). Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit stellten zwar sowohl 2013 (89,2 %) als auch 2024 (77,5 %) die mit Abstand größte Gruppe unter den 20- bis 34-jährigen Erwerbspersonen. Dementsprechende Bedeutung kommt dem in Abbildung 2 dargestellten, leichten Anstieg der nfQ-Quote in dieser Altersklasse zu.

Im Hinblick auf die demografische Entwicklung haben die Anteile der anderen Gruppen im Beobachtungszeitraum aber merklich zugelegt. So stiegen der Anteil der Personen aus anderen EU-Ländern von 4,7 auf 7,9 Prozent, aus den Asylherkunftsländern von 0,5 auf 4,3 Prozent und aus weiteren Drittstaaten von 5,6 auf 10,3 Prozent.

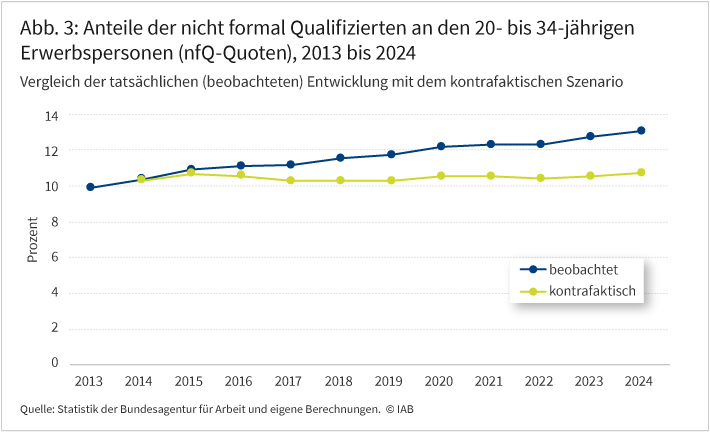

Diese demografischen Entwicklungen in Verbindung mit den strukturellen Unterschieden (siehe Abbildung 2) lassen sich nun nutzen, um zu analysieren, inwiefern Veränderungen der Gruppengrößen, etwa aufgrund des starken Zuzugs der vergangenen Jahre, den Anstieg der nfQ-Quote an allen Erwerbspersonen (siehe Abbildung 1) erklären können. Dafür wird im Folgenden die tatsächlich beobachtete Entwicklung der nfQ-Quote mit einer kontrafaktischen Entwicklung verglichen.

Letztere erfordert eine Berechnung, wie sich die Anzahl der nicht formal Qualifizierten über die Jahre verändert hätte, wenn zwar die Zahl der Erwerbspersonen wie in Abbildung 1 angestiegen wäre, ihre demografische Struktur nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit gegenüber dem Jahr 2013 aber unverändert geblieben wäre. Dies lässt Rückschlüsse darauf zu, inwiefern der Anstieg des Anteils der nicht formal Qualifizierten unter allen Erwerbspersonen auf eine Verschiebung hin zu demografischen Untergruppen mit höheren nfQ-Quoten zurückzuführen ist.

Abbildung 3 enthält beide Entwicklungen im Vergleich. Im kontrafaktischen Szenario, wenn also die demografische Struktur der Erwerbspersonen gegenüber dem Jahr 2013 unverändert geblieben wäre, läge die nfQ-Quote im Jahr 2024 bei 10,8 Prozent, und damit rund 2,3 Prozentpunkte unter dem tatsächlich beobachteten Anteil.

Dieser Unterschied legt nahe, dass die Verschiebung der demografischen Struktur hin zu Gruppen mit höheren nfQ-Quoten einen wesentlichen Teil der in Abbildung 1 dargestellten Entwicklung erklären kann – allerdings nicht ausschließlich. Denn sowohl der kleinere Anstieg von 9,9 auf 10,8 Prozent im kontrafaktischen Szenario als auch der Anstieg der nfQ-Quote unter Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit (siehe Abbildung 2) zeigen, dass der Anteil der nicht formal Qualifizierten an den 20- bis 34-jährigen Erwerbspersonen in Deutschland auch unabhängig von strukturellen demografischen Veränderungen steigt.

Fazit

Der Ausbildungsmarkt in Deutschland ist über Jahre hinweg immer weiter „ausgetrocknet“. Die Zahl der Studierenden hat dagegen über lange Jahre stark zugelegt. Projektionen des IAB gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung und der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung aus der achten Welle des QuBe-Projekts zeigen Bedarfe sowohl an akademischen als auch beruflichen Qualifikationen. Zusätzliches Potenzial liegt insbesondere in der Förderung der bislang nicht formal Qualifizierten – gerade, weil sich die Arbeitsmarktlage bei Helfertätigkeiten laut den Projektionsergebnissen eher verschlechtern wird.

Auch wenn sich mit einer Qualifikation deutlich bessere Arbeitsmarktchancen eröffnen, stiegen zuletzt die Löhne in Helferjobs am stärksten. Dazu trug unter anderem die deutliche Erhöhung des Mindestlohns im Jahr 2022 bei. Während dadurch einerseits die Lohnungleichheit reduziert wird, was durchaus gewollt ist, wird damit andererseits eine Beschäftigung im Helferbereich attraktiver.

Die Anstrengungen für die Ausbildung müssen also noch weiter verstärkt werden. So sollten die Informations- und Beratungsangebote weiter ausgebaut werden, um mehr Menschen in Ausbildung zu bringen. Eine auf individuelle Kompetenzen und Interessen zugeschnittene Berufsberatung kann Unsicherheiten verringern und die starke Rolle ergänzen, die das private Umfeld häufig bei Bildungsentscheidungen spielt.

Außerdem kommt es darauf an, dass die Betriebe Such- und Informationskanäle breit und intensiv nutzen. Dabei sind sowohl Kontakte vor Ort als auch Aktivitäten über Multiplikatoren wie soziale Medien entscheidend.

Dass junge Menschen den Weg zu einer formalen Qualifizierung finden, dazu können gezielte niedrigschwellige Angebote beitragen. Diese können modular aufgebaut sein und gegebenenfalls berufsbegleitend zum vollwertigen Abschluss führen. Wichtig ist dabei, Berufsschulen wie Betriebe im Umgang mit Lernschwächeren zu befähigen. Eine Ausbildungsgarantie kann unterstützen, wobei das Augenmerk auf eine gute Verzahnung für Übergänge in betriebliche Ausbildung gelegt werden sollte. Darauf verweisen auch Hans Dietrich und Bernd Fitzenberger in ihrem Beitrag im IAB-Forum aus dem Jahr 2022.

Besonderes Augenmerk sollte zudem den Zugewanderten gelten, deren Bildungshintergrund oft nicht in die deutsche Systematik der Ausbildungs- und Berufsabschlüsse passt. Wie Enzo Weber und Gerd Zika in einer Studie für die Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2023 argumentieren, kommt es hier darauf an, Kompetenzen festzustellen, zügig anzuerkennen und berufsbegleitend gezielt Qualifikation weiterzuentwickeln sowie Sprachkenntnisse zu fördern.

In aller Kürze

- Obwohl Arbeitskräfte in Deutschland in den vergangenen Jahren knapper geworden sind, insbesondere im Fachkräftebereich, zeigen aktuelle Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit: Immer mehr junge Erwerbspersonen haben keine Berufsausbildung.

- Zwischen 2013 und 2024 ist bei den 20- bis 34-jährigen Erwerbspersonen der Anteil an nicht formal Qualifizierten, also jenem ohne abgeschlossene Berufsausbildung, um 3 Prozentpunkte auf 13 Prozent gestiegen.

- Diese Entwicklung scheint zum Teil durch strukturelle demografische Veränderungen hin zu Bevölkerungsgruppen mit höheren Anteilen an nicht formal Qualifizierten erklärbar, etwa infolge der starken Zuwanderung. Sie lässt sich dadurch allerdings nicht ausschließlich erklären, denn auch unter Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit steigt die Quote.

- Angesichts der Arbeitsmarktengpässe gilt es, alle Potenziale zu heben – also sicherzustellen, dass weniger Menschen ohne Ausbildung bleiben.

- Dabei kommt es auf einen Maßnahmenmix an. Dazu gehören beispielsweise der Ausbau der Berufsberatungsangebote, niederschwellige, auch berufsbegleitende Qualifizierungsangebote oder erleichterte Qualifizierungs- und Kompetenzanerkennung für Zugewanderte.

Daten

Die Analyse beruht auf disaggregierten Daten der Bundesagentur für Arbeit (BA) zu Beschäftigten, Arbeitslosen sowie Teilnehmenden an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und ergänzt frühere Arbeiten zu nicht formal Qualifizierten. Christof Röttger und andere verdeutlichen in einer Studie aus dem Jahr 2020, dass die Arbeitslosenquote nicht formal Qualifizierter seit Jahrzehnten deutlich über jener anderer Erwerbspersonen liegt.

Das Fehlen formaler Qualifizierung erhöht allerdings nicht nur das Risiko der Arbeitslosigkeit, sondern wirkt sich auch auf die Art der Beschäftigung und die grundsätzliche Erwerbsbeteiligung der Bevölkerung aus, wie etwa Analysen von Michael Kalinowski im Rahmen des im Vorjahr veröffentlichten BIBB-Berufsbildungsberichts zeigen. Harald Pfeifer und Michael Kalinowski weisen zudem in einem 2023 veröffentlichten Beitrag auf das Potenzial einer gestärkten Ausbildungsbeteiligung im Kontext des Fachkräftemangels hin.

Unter Zuhilfenahme der detaillierten, zeitnah verfügbaren und bruchfreien BA-Statistik wurden für den vorliegenden Beitrag daher bereits bestehende Ansätze um eine Analyse der Entwicklung des nfQ-Anteils unter den bereits am Arbeitsmarkt aktiven, jüngeren Erwerbspersonen erweitert. Die Angaben zur Anzahl nicht formal Qualifizierter in Beiträgen wie dem BIBB-Berufsbildungsbericht beruhen auf Daten aus dem Mikrozensus, die sich auch auf Nichterwerbspersonen beziehen, und liegen deshalb über den in Abbildung 1 dargestellten Zahlen.

Die Merkmalsausprägung „Asylherkunftsländer“ der Kategorie „Staatsangehörigkeit“ umfasst analog zur Klassifikation der BA-Statistik Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien.

Die Kategorie „Schulabschluss“ unterscheidet jene ohne Schulabschluss, mit Haupt-/Volksschulabschluss, mit mittlerer Reife/gleichwertiger Ausbildung, mit Abitur/Fachabitur sowie jene ohne vorliegende Angabe. Die Kategorie „Berufsabschluss“ unterscheidet jene ohne Berufsabschluss, mit anerkanntem Berufsabschluss, mit akademischem Berufsabschluss sowie jene ohne vorliegende Angabe.

Aus diesen Informationen lassen sich die nicht formal Qualifizierten, also jene ohne Berufsabschluss abgrenzen. Auszubildende und Studierende werden üblicherweise nicht dazu gezählt. Während Auszubildende in den Daten der BA-Statistik direkt identifizierbar sind, ist dies bei Studierenden nicht der Fall. Für Studierende ist üblicherweise die Kombination (Fach-)Abitur und kein beruflicher Abschluss zu erwarten. Mit dieser Annahme lassen sich in den Daten der BA-Statistik jene Erwerbspersonen, die sich noch in Ausbildung befinden, approximieren und von den tatsächlichen nicht formal Qualifizierten unterscheiden.

Vergleiche mit Auswertungen der Scientific Use Files des Mikrozensus unterstreichen die Plausibilität dieser Vorgehensweise. Sowohl der Anteil studierender Erwerbspersonen an allen Erwerbspersonen als auch der Anteil der nicht formal Qualifizierten an allen Erwerbspersonen zeigen in Umfang und Verlauf große Ähnlichkeiten zwischen beiden Datenquellen.

Den Daten der BA-Statistik nach Geschlecht, Staatsangehörigkeit sowie Schul- und Berufsabschluss liegen drei unterschiedliche Fachstatistiken aus Verwaltungsprozessdaten zugrunde.

Die Daten zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und ausschließlich geringfügig Beschäftigten sind der Beschäftigungsstatistik entnommen. Diese lagen zum Zeitpunkt dieser Analyse bis inklusive Mai 2024 vor. Für Juni bis Dezember 2024 wurden die Zahlen der jeweiligen Vorjahresmonate mit den mittleren monatlichen Änderungen im Zeitraum Januar bis Mai 2024 extrapoliert.

Die Daten zu Arbeitslosen (Arbeitsmarktstatistik) und Teilnehmenden an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (Förderstatistik) lagen, aufgrund anderer Wartezeiten, bereits bis einschließlich November 2024 vor, weshalb hier nur für Dezember 2024 extrapoliert werden musste.

Literatur

Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (2024): Vom Mismatch zum Match: Wie sich Jugendliche und Unternehmen auf dem Ausbildungsmarkt suchen und finden (können). Eine kombinierte Jugend- und Unternehmensbefragung. Gütersloh und Köln.

Bundesinstitut für Berufsbildung (2024): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2024. Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung.

Dietrich, Hans; Fitzenberger, Bernd (2022): Duale Ausbildung unter Druck: Was kann eine Ausbildungsgarantie leisten? In: IAB-Forum, 4.7.2022.

Kalinowski, Michael (2024): Junge Erwachsene ohne abgeschlossene Berufsausbildung: ergänzende Auswertungen zum Kapitel A11 des Datenreports 2024. BIBB Discussion Paper.

Maier, Tobias; Kalinowski, Michael; Schur, Alexander; Zika, Gerd; Schneemann, Christian; Mönnig, Anke; Wolter, Marc Ingo (2024): Weniger Arbeitskraft, weniger Wachstum. Ergebnisse der achten Welle der BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsprojektionen bis zum Jahr 2040. BIBB Report Nr. 1.

Ostermann, Kerstin (2025): Ausbildungsabbrüche im regionalen Vergleich: Die Schere geht immer weiter auseinander, In: IAB-Forum, 7.1.2025.

Kalinowski, Michael; Pfeifer, Harald (2023): Junge Menschen ohne Berufsabschluss – durch Stärkung der Ausbildungsbeteiligung zu mehr Fachkräften. ifo Schnelldienst 12/2023, S. 3–6.

Röttger, Christof; Söhnlein, Doris; Weber, Enzo (2020): Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Aktuelle Daten und Indikatoren.

Weber, Enzo; Zika, Gerd (2023): Nachhaltige Beschäftigung – Arbeitsmarkteffekte der grünen Transformation. Der Nachhaltigkeitswandel als Jobmotor für die deutsche Wirtschaft. Nachhaltige soziale Marktwirtschaft: Focus Paper / Bertelsmann Stiftung #15.

Bild: Axel Bueckert/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250424.01

Hellwagner, Timon; Söhnlein, Doris; Weber, Enzo; Yilmaz, Yasemin (2025): Obwohl Fachkräfte fehlen, haben immer mehr junge Menschen keine Ausbildung, In: IAB-Forum 24. April 2025, https://iab-forum.de/obwohl-fachkraefte-fehlen-haben-immer-mehr-junge-menschen-keine-ausbildung/, Abrufdatum: 26. January 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Timon Hellwagner

- Doris Söhnlein

- Enzo Weber

- Yasemin Yilmaz

Timon Hellwagner ist GradAB-Stipendiat und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.

Timon Hellwagner ist GradAB-Stipendiat und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB. Doris Söhnlein ist Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.

Doris Söhnlein ist Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.  Prof. Dr. Enzo Weber leitet den Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB und ist Professor an der Universität Regensburg.

Prof. Dr. Enzo Weber leitet den Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB und ist Professor an der Universität Regensburg. Yasemin Yilmaz ist Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.

Yasemin Yilmaz ist Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.