16. Juli 2025 | Serie „Befunde aus der IAB-Grundsicherungsforschung 2021 bis 2024“

Der Bezug von Grundsicherungsleistungen geht auch längerfristig mit einer geringeren Lebenszufriedenheit einher

Grundsicherungsleistungen, die an Haushalte mit geringem Einkommen und Vermögen gezahlt werden, sind ein zentrales Instrument des modernen Sozialstaates. Sie bieten eine wichtige Unterstützung für bedürftige, aber erwerbsfähige Personen und ihre Familien. Ziel ist es, das soziokulturelle Existenzminimum sowie eine angemessene soziale und kulturelle Teilhabe der Betroffenen sicherzustellen, bis die Hilfebedürftigkeit überwunden ist.

Doch in der Praxis gelingt dies nicht immer: Ein Teil der Haushalte verbleibt trotz Transferzahlungen in einem Zustand der Deprivation. Das heißt, bei ausreichender materieller Grundversorgung ist ihre soziale und kulturelle Teilhabe auch längerfristig eingeschränkt, was das Risiko psychosozialer Belastungen und gesellschaftlicher Desintegration erhöhen kann.

Oft wird allerdings kritisiert, dass – bei aller materiellen Versorgungsleistung – der Grundsicherungsbezug als solcher stigmatisierend wirkt und das Gefühl der Entmündigung verstärkt, mit ebenfalls potenziell negativen Folgen für das psychische Wohlbefinden – nicht nur für die betroffenen Personen selbst, sondern auch für deren Familienangehörige.

Der Bezug von Grundsicherungsleistungen ist also nicht nur mit ökonomischen Einschränkungen verbunden, sondern auch mit sozialen und psychologischen Belastungen. Dazu zählen beispielsweise der Verlust von Autonomie, die intensive Prüfung der Lebensumstände durch Behörden sowie die teils spürbare gesellschaftliche Abwertung von Menschen, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind.

Solche negativen Effekte können zu den bekannten psychosozialen Risiken des Verlustes von Erwerbsarbeit hinzutreten: dem Verlust an Zeitstruktur, Aktivität, sozialer Einbindung und subjektiv empfundenem Lebenssinn. In Kombination mit materieller Deprivation, wenn Menschen beispielsweise auf einfache Freizeitaktivitäten verzichten müssen oder unter finanzieller Unsicherheit leiden, können diese Faktoren das subjektive Wohlbefinden nachhaltig beeinträchtigen.

Das Gefühl von Kontrolle, Selbstwirksamkeit und gesellschaftlicher Teilhabe schwindet

Empirische Studien bestätigen, dass sich diese Faktoren kumulieren können und langfristig zu einem geringeren subjektiven Wohlbefinden führen. Besonders problematisch ist, dass sich dieser Effekt nicht nur in akuten Notlagen zeigt, sondern über längere Zeiträume hinweg bestehen bleibt. Das gilt selbst dann, wenn sich die finanzielle Lage durch die Leistungen stabilisiert hat. So geraten Betroffene häufig in eine Art „Wohlfahrtsfalle“, in der zwar die wirtschaftliche Sicherung im Kern gewährleistet ist, aber gleichzeitig das Gefühl von Kontrolle, Selbstwirksamkeit und gesellschaftlicher Teilhabe schwindet.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Sozialpolitik auch die nicht materiellen Aspekte des Bezugs von Grundsicherungsleistungen angemessen in den Blick nehmen und das subjektive Wohlbefinden sowie die Teilhabechancen der Betroffenen nachhaltig stärken kann.

Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse des IAB-Projekts „Anpassung an Armut“, das auf den Daten des IAB-Panels „Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ (PASS) basiert. Demnach wirkt sich schon der Bezug von Grundsicherungsleistungen als solcher auf die allgemeine Lebenszufriedenheit aus.

Im Mittelpunkt der Analysen standen zwei Fragen. Erstens: Wie verändert sich die Lebenszufriedenheit, wenn Personen neu in den Bezug von Grundsicherung eintreten? Zweitens: Gewöhnen sich Menschen im Zeitverlauf an den Leistungsbezug, findet also eine psychologische Anpassung statt?

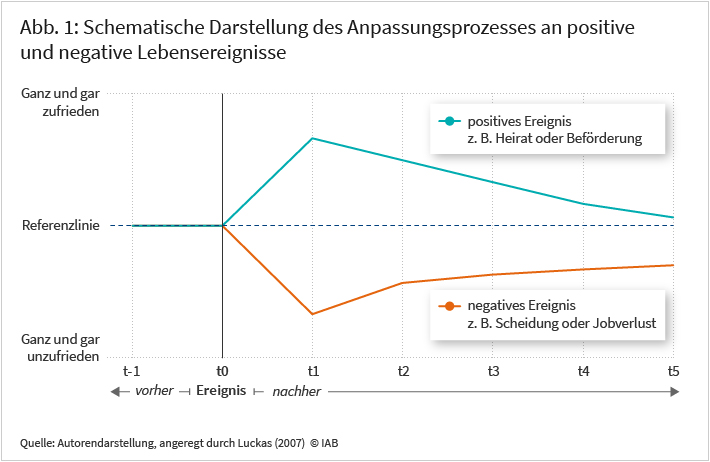

Dem Konzept der psychologischen Anpassung zufolge reagieren Menschen auf Veränderungen ihrer Lebensumstände und gewöhnen sich an diese neuen Umstände. Demnach nimmt ihre Lebenszufriedenheit im Zeitverlauf wieder zu. In der Literatur wird dieser Vorgang auch als Rückkehr zum „Set-Point“ (Basisniveau) des subjektiven Wohlbefindens bezeichnet.

Die Set-Point-Theorie geht davon aus, dass Menschen ein individuell relativ stabiles Zufriedenheitsniveau besitzen, auf das sie nach positiven wie negativen Lebensereignissen langfristig zurückkehren. Im Kern steht dabei die Frage, inwieweit Betroffene nach einem einschneidenden Ereignis zu ihrem ursprünglichen Zufriedenheitsniveau zurückkehren können.

Die Anpassung an Lebensereignisse erfolgt nicht bei allen Ereignissen in gleichem Maße

Wie in der wissenschaftlichen Literatur wiederholt berichtet, kehren Menschen nach positiven Ereignissen wie einer Heirat, einer Beförderung oder einem Lotteriegewinn meist relativ schnell zu ihrem ursprünglichen Niveau der Lebenszufriedenheit zurück. Zumindest ist im Zeitverlauf eine deutliche Annäherung an das Ausgangsniveau festzustellen (siehe Abbildung 1). Die anfängliche Euphorie lässt also mit der Zeit nach.

Selbst bei negativen Ereignissen wie dem Verlust eines nahen Angehörigen oder einer Trennung kommt es zu solchen Anpassungen: Auch Trauer endet eines Tages. Anders hingegen bei Ereignissen wie Arbeitslosigkeit, Armut, mit oder ohne Sozialleistungsbezug: Hier ist die Anpassung deutlich schwieriger und langwieriger.

Auf die Grundsicherung angewiesen zu sein, mindert die Lebenszufriedenheit dauerhaft – ein Gewöhnungseffekt bleibt weitgehend aus

Denkbar ist, dass die negativen Auswirkungen auf die Lebenszufriedenheit unmittelbar nach Beginn des Leistungsbezugs besonders stark ausfallen, weil das Gefühl von Autonomie, sozialer Identität oder ökonomischer Stabilität abrupt abnimmt. Zugleich kann der Leistungsbezug in Fällen, in denen er durch einschneidende Lebensereignisse wie Scheidung, Eintritt oder Arbeitsplatzverlust ausgelöst wird, als wichtiger Puffer dienen.

Folgt man der Set-Point-Theorie, würden sich die Betroffenen im Laufe der Zeit allerdings an die veränderte Situation gewöhnen, sodass sich die Lebenszufriedenheit allmählich wieder verbessert. Nicht weniger plausibel ist jedoch die Annahme, dass eine Anpassung kaum oder überhaupt nicht erfolgt. In diesem Fall bliebe der negative Effekt auf die Lebenszufriedenheit langfristig bestehen oder könnte sich im Zeitverlauf sogar verstärken.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf die Entwicklung der Lebenszufriedenheit über unterschiedliche Bezugsdauern hinweg. Nachfolgend werden „Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger“ in den Leistungsbezug betrachtet – unabhängig davon, ob sie arbeitslos sind oder wegen eines geringen und nicht bedarfsdeckenden Einkommens Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben.

Das Besondere: Diese Personen wurden bereits vor dem Leistungsbezug im Rahmen der Panelstudie erfasst, sodass Veränderungen in ihrer Lebenszufriedenheit vor und nach dem Übergang in den Leistungsbezug analysiert werden können. Dabei wurden wichtige Merkmale wie Einkommen, Arbeitsmarktstatus und Bildung herausgerechnet (siehe Infokasten „Daten und Methoden“). So lässt sich der Effekt des Leistungsbezugs als solchem klarer von der reinen Wirkung der Arbeitslosigkeit und weiterer relevanter Faktoren unterscheiden.

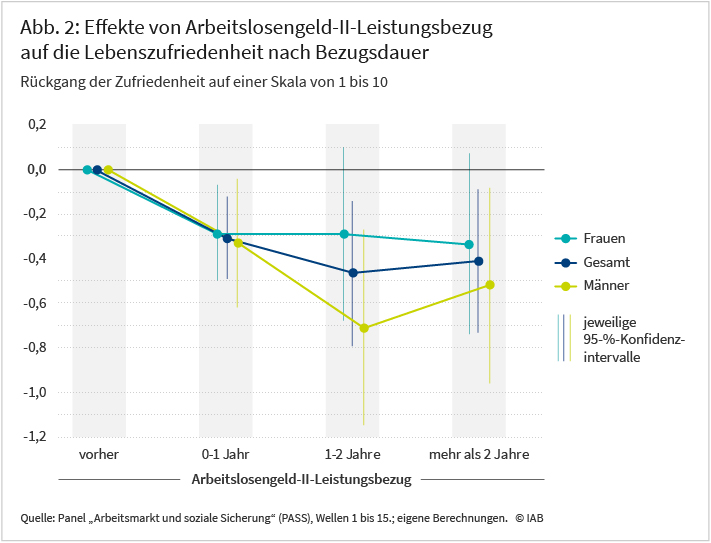

Wenig überraschend ist, dass die Lebenszufriedenheit im ersten Bezugsjahr im Vergleich zur vorherigen Periode ohne Leistungsbezug deutlich sinkt. Insgesamt geht der Eintritt in den Leistungsbezug – unter statistischer Kontrolle (Herausrechnung) des Einflusses weiterer Faktoren wie Arbeitslosigkeit und gemessen auf einer 10-stufigen Skala – mit einem durchschnittlichen Rückgang der Lebenszufriedenheit um rund 0,31 Punkte einher (siehe Abbildung 2).

Die Stärke des Effekts ist ähnlich hoch, wie er in der Literatur beispielsweise für Scheidungen berichtet wird. Anders als dieser nimmt er im Lauf der Zeit jedoch zu. Ein psychologischer Anpassungsprozess an den Leistungsbezug findet somit nicht statt.

Abb. 2: Effekte von Grundsicherungsbezug auf die Lebenszufriedenheit nach Bezugsdauer

Bei Frauen ist der Rückgang der Lebenszufriedenheit im Leistungsbezug deutlich geringer als bei Männern

Der negative Effekt des Bezugs von Grundsicherungsleistungen auf die Lebenszufriedenheit fällt bei Frauen insgesamt deutlich schwächer aus als bei Männern. Er ist zudem in manchen Konstellationen statistisch nicht signifikant, insbesondere bei Frauen mit kleinen Kindern. Ein wesentlicher Grund dafür liegt in den institutionellen Rahmenbedingungen: Mütter mit Betreuungsverpflichtungen unterliegen seltener den üblichen Aktivierungsanforderungen wie etwa der Pflicht zur Arbeitssuche. Dadurch verringert sich der Druck, unmittelbar in den Arbeitsmarkt zurückkehren, was potenziell entlastend wirkt.

Zugleich kann diese Betreuungsrolle eine sinnstiftende Funktion übernehmen, den Tagesablauf strukturieren und das Gefühl sozialer Teilhabe fördern. Diese Schutzwirkung wird auch durch die Rollenexpansionshypothese gestützt. Demzufolge können mehrere soziale Rollen – etwa Erwerbs- und Familienarbeit – die psychische Widerstandsfähigkeit oder Resilienz stärken. Insgesamt dürften elterliche Verantwortung und gesellschaftliche Rollenerwartungen die mit dem Grundsicherungsbezug einhergehenden negativen Effekte auf die Lebenszufriedenheit deutlich beeinflussen.

Fazit

Im Regelfall gewöhnen sich Menschen nicht an den Bezug von Grundsicherungsleistungen, auch wenn der Bezug ihre wirtschaftliche Lage stabilisiert hat: Der anfängliche Rückgang der Lebenszufriedenheit besteht in hohem Maße fort, selbst wenn wichtige individuelle Ursachen für geringe Lebenszufriedenheit wie Einkommen und Arbeitslosigkeit herausgerechnet werden.

Am stärksten betroffen sind Männer, während dies für Frauen – insbesondere Mütter kleiner Kinder – dank institutioneller und gesellschaftlicher Regelungen und Erwartungen nur bedingt gilt. Damit wird deutlich, dass eine finanzielle Absicherung allein nicht ausreicht, um das subjektive Wohlbefinden von Leistungsbeziehenden zu stabilisieren. Auch eine gewisse Konformität mit sozialen Erwartungshorizonten, bei arbeitslosen Frauen beispielsweise durch die Care-Rolle, trägt dazu bei.

Zugleich ist anzuerkennen, dass jede Verbesserung des Wohlergehens in einem grundsätzlichen Spannungsverhältnis zur Aufrechterhaltung von Arbeitsanreizen steht. Dieser Zielkonflikt zwischen dem Schutz von Würde und dem Prinzip der Eigenverantwortung auf der einen sowie gesellschaftlichen Erwartungen an Erwerbsanreize auf der anderen Seite ist praktisch und politisch unterschiedlich bewertbar.

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist bei der Bewertung dieses Spannungsverhältnisses auch zu bedenken, dass mit einem andauernden Verlust an Lebenszufriedenheit nicht nur psychologische Risiken für die Betroffenen, sondern auch Risiken gesellschaftlicher Desintegration einher gehen können.

Die hier präsentierten Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass soziale Teilhabe und individuelle Verantwortung keine Gegensätze sein müssen. Im Gegenteil: Eine stärkere Betonung von Inklusion und Respekt im Leistungsbezug kann die Motivation zur Arbeitsaufnahme fördern, nicht schwächen. Sie schafft damit die Grundlage für einen nachhaltigeren Weg aus der Armut.

Um zu verhindern, dass Menschen dauerhaft auf Grundsicherungsleistungen angewiesen sind, müssen die Hauptursachen – Arbeitslosigkeit, schlechte Gesundheit und unzureichende Qualifikationen – so weit wie möglich angegangen werden. Die Analysen zeigen darüber hinaus, wie wichtig der Blick auf mögliche Deprivationseffekte ist. Viele Leistungsbeziehenden können unerwartete Ausgaben, digitale Teilhabe oder soziale Aktivitäten in der Freizeit nicht finanzieren.

Eine dauerhafte Einschränkung von Teilhabemöglichkeiten erhöht den Stress und beeinträchtigt das Wohlbefinden über den reinen Einkommenseffekt hinaus. Vorrangig sind daher Investitionen in Humankapital erforderlich, also umfassende Qualifizierungs- und Gesundheitsprogramme, die Menschen befähigen, Armut rasch zu überwinden oder erst gar nicht eintreten zu lassen. Sie sollten durch Instrumente ergänzt werden, die akute materielle Engpässe lindern, etwa zielgenaue Sachleistungen oder Schul- und Freizeitbeihilfen.

Ebenso unverzichtbar sind Maßnahmen, die das psychische Wohlergehen der aktuellen Leistungsberechtigten verbessern. Mit der Einführung des Bürgergelds verfolgte die Ampelkoalition das Ziel, mehr Respekt und Teilhabe in der Grundsicherung zu verankern. Weniger harte, jedoch sinnvolle Sanktionen, eine vertrauensbasierte Beratung sowie eine stärkere Förderung von Aus- und Weiterbildung sollten die Grundsicherung zu einer wirksamen Unterstützung auf dem Weg in ein wirtschaftlich und sozial selbst bestimmtes Leben machen.

Auch wenn das Bürgergeld in seiner bisherigen Form verändert und durch eine „Neue Grundsicherung“ ersetzt wird: Bei der Neugestaltung sollten diese Aspekte angemessen berücksichtigt werden. Denn nur so lässt sich das subjektive Wohlbefinden der Betroffenen und damit auch deren soziale Integration langfristig sichern.

In aller Kürze

- Eine aktuelle Längsschnittstudie auf Basis von PASS-Daten zeigt: Der Bezug von Grundsicherungsleistungen ist dauerhaft mit einer niedrigeren Lebenszufriedenheit verbunden.

- Die Lebenszufriedenheit sinkt bereits im ersten Bezugsjahr deutlich und bleibt auch nach mehreren Jahren auf niedrigem Niveau – ein Hinweis auf ausbleibende psychologische Anpassung.

- Männer sind besonders stark betroffen. Bei Frauen, vor allem bei Müttern mit kleinen Kindern, fallen die Effekte geringer aus oder sind statistisch nicht signifikant.

- Finanzielle Hilfe allein genügt nicht: Mehr Teilhabe-, Qualifizierungs- und Gesundheitsangebote sind nötig, um die Lebenszufriedenheit wieder zu verbessern.

Daten und Methoden

Grundlage der Analyse ist die Panelstudie „Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ (PASS), eine repräsentative Längsschnittbefragung in Deutschland. Sie kombiniert eine Bevölkerungsstichprobe mit einer Stichprobe von Haushalten im Grundsicherungsbezug. Die Studie analysiert Daten aus 15 Wellen (2006 bis 2021) und ermöglicht so erstmals eine langfristige Beobachtung individueller Veränderungen im subjektiven Wohlbefinden.

Stichprobe: Untersucht werden Personen, die während des Beobachtungszeitraums erstmals Grundsicherungsleistungen beziehen („Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger“). Dadurch lassen sich Veränderungen der Lebenszufriedenheit vor und nach dem Leistungsbeginn abbilden.

Messung der Lebenszufriedenheit: Die allgemeine Lebenszufriedenheit wird auf einer Skala von 0 („sehr unzufrieden“) bis 10 („sehr zufrieden“) erfasst.

Methodik: Die Analyse basiert auf Fixed-Effects-Regressionsmodellen, die zeitinvariante individuelle Unterschiede herausrechnen und sich auf Veränderungen innerhalb von Personen konzentrieren. Die Effekte werden nach Bezugsdauer (Periode vor Leistungsbezug (Referenzkategorie), 0–1 Jahr, 1–2 Jahre, 2+ Jahre) sowie getrennt nach Geschlecht ausgewiesen. Zusätzlich zum Leistungsbezug umfasst die vollständige Liste der zeitlich variierenden Kontrollvariablen: das logarithmierte Nettohaushaltseinkommen, Haushaltsgröße, Erwerbsstatus, Bildungsniveau, Region (Ost/West) sowie das Erhebungsjahr.

Literatur

Lucas, Richard E. (2007): Adaptation and the Set-Point Model of Subjective Well-Being: Does Happiness Change After Major Life Events? Current Directions in Psychological Science, 16(2), S. 75–79.

Nivorozhkin, Anton; Promberger, Markus (2024): Means-tested welfare benefits and subjective well-being through time: Does clients‘ life satisfaction recover? Social Policy & Administration.

Bild: fotogestoeber/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250716.01

Nivorozhkin , Anton; Promberger, Markus (2025): Der Bezug von Grundsicherungsleistungen geht auch längerfristig mit einer geringeren Lebenszufriedenheit einher, In: IAB-Forum 16. Juli 2025, https://iab-forum.de/der-bezug-von-grundsicherungsleistungen-geht-auch-laengerfristig-mit-einer-geringeren-lebenszufriedenheit-einher/, Abrufdatum: 26. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Anton Nivorozhkin

- Markus Promberger

Dr. Anton Nivorozhkin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB.

Dr. Anton Nivorozhkin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB. Prof. Dr. Markus Promberger leitet den Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB.

Prof. Dr. Markus Promberger leitet den Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB.