18. August 2025 | Serie "Folgen des Klimawandels für den deutschen Arbeitsmarkt"

Arbeitskräfteengpässe könnten die Umsetzung von Klimaschutz und Klimaanpassung hemmen

Der Klimawandel wirkt sich nicht nur auf die Natur aus, sondern ebenso auf Gesellschaft und Wirtschaft. Der zunehmende Temperaturanstieg, der über die beobachteten natürlichen Temperaturschwankungen hinausgeht, kann zu Produktivitätsrückgängen und wirtschaftlichen Einbußen führen.

Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften wird vom Klimawandel und seinen Folgen beeinflusst. Zum einen muss der globale Temperaturanstieg gebremst werden, wozu es unter anderem einer Mobilitäts- und Energiewende bedarf. Dazu benötigte neue Technologien müssen nicht nur entwickelt und geplant, sondern auch in ausreichendem Maße produziert, installiert und gewartet werden. Zum anderen macht der Klimawandel Anpassungsmaßnahmen erforderlich, um auch dessen negative Folgen für Natur und Gesellschaft abzufedern. So müssen zum Beispiel Deiche an Küsten und Flüssen sowie Bewässerungsanalagen in der Landwirtschaft gebaut werden.

Für den Arbeitsmarkt stellen sich damit mehrere Fragen: Welche Branchen sind positiv oder negativ von der Energiewende, den Folgen des Klimawandels und den Anpassungen an den Klimawandel betroffen? Und welche Folgen hat dies für deren Beschäftigungsentwicklung? Welche Berufe werden dadurch verstärkt nachgefragt? Wo wird es Arbeitskräfteengpässe oder -überhänge geben?

Ausgehend von beobachteten Trends und Verhaltensweisen werden im Rahmen der BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsprojektionen (QuBe-Projekt) diese und andere Fragen untersucht. Dabei zeigt sich in der achten Welle der QuBe-Basisprojektion deutlich, dass Arbeitskräfte in vielen Bereichen knapper werden (die detaillierten Projektionsergebnisse finden sich im BIBB-Report 1/2024 von Tobias Maier und anderen). Ein wichtiger Faktor ist dabei auch die künftige demografische Entwicklung in Deutschland.

Modellannahmen zum Klimaschutz und der Energiewende

In den bisherigen Zeitreihen spiegeln sich die erwartete Mobilitäts- und Energiewende sowie die Folgen des Klimawandels und die notwendigen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel noch nicht vollumfänglich wider. Um Aussagen darüber treffen zu können, was eine mögliche Transformation für den deutschen Arbeitsmarkt bis zum Jahr 2040 bedeuten könnte, wurden deshalb zusätzliche Annahmen für die Projektion getroffen. In der achten Welle der QuBe-Basisprojektion wurden folgende Punkte zusätzlich unterstellt:

- Im Jahr 2037 wird es 15 Millionen E-Autos geben. Der Gesamtbestand an Fahrzeugen bleibt nahezu konstant, nur dessen Zusammensetzung verschiebt sich zugunsten des E-Autos. Das führt zu einem deutlich höheren Strombedarf.

- Während der Ausbau der Windenergie mittelfristig deutlich hinter den geplanten Ausbauzielen zurückbleibt, wird der Ausbaupfad bei der Photovoltaik erreicht. Für den Ausbau der Windenergie wird angenommen, dass dieser deutlich verzögert den geplanten Zielwert erreicht und die ausstehenden Investitionen zeitlich später erfolgen.

- Der Umbau der Heizsysteme in privaten Haushalten schreitet voran, aber langsamer als geplant. Im Jahr 2040 werden rund 9,3 Millionen Wärmepumpen im Gebäudebestand verbaut sein.

- Für die Wasserstofftransformation wird gemäß Nationaler Wasserstoffstrategie unterstellt, dass die Elektrolyseleistung im Inland bis zum Jahr 2030 auf 10 Gigawatt steigt. Die hierfür notwendigen Aus- und Umrüstungsinvestitionen im Produktionsprozess der Unternehmen und bei der Infrastruktur werden berücksichtigt.

- Es wird von einem zukünftigen zusätzlichen kumulierten Schaden für die Volkswirtschaft durch die Folgen des Klimawandels von circa 140 Milliarden Euro bis zum Jahr 2040 ausgegangen.

- Zu den Anpassungsmaßnahmen an den fortschreitenden Klimawandel gehören höhere Ausrüstungs- und Bauinvestitionen, zum Beispiel für Klimaanlagen und Hochwasserschutz.

- Für die CO2-Steuer wird ein Preis von 65 Euro pro Tonne angenommen.

Für die achte Welle der QuBe-Basisprojektion wird also angenommen, dass es an verschiedenen Stellen zu einer Verschiebung weg von fossilen hin zu erneuerbaren Energieträgern kommen wird. Es wird jedoch keine explizite Klimaneutralität bis zum Jahre 2045 unterstellt. Dafür wäre in jedem Fall eine deutliche Beschleunigung des Anpassungspfades erforderlich (lesen Sie hierzu einen 2023 im IAB-Forum erschienenen Beitrag von Christian Schneemann und anderen).

Den Modellrechnungen zufolge wirken sich die Investitionen in die Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zwar am Anfang positiv auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aus, können aber langfristig die negativen Folgen des Klimawandels auf das BIP nicht kompensieren. Insbesondere fehlen durch die – notwendigen – Investitionen in die Klimafolgenanpassungen und die Beseitigung der Klimaschäden an anderen Stellen Mittel, die ansonsten produktiver eingesetzt werden könnten.

Gleichzeitig handelt es sich beim Klimawandel um ein globales Phänomen, welches sich nicht durch rein nationale Maßnahmen begrenzen lässt. Insofern ändern nationale Klimaschutzmaßnahmen, die ein Land alleine ergreifen würde, kaum etwas an den Kosten, die etwa zur Beseitigung der Klimaschäden in den jeweiligen Ländern anfallen. Ferner findet die ökologische Transformation der Wirtschaft nicht isoliert von anderen Entwicklungen statt. So werden in der QuBe-Projektion neben den oben aufgelisteten Annahmen auch der demografische Wandel und die digitale Transformation berücksichtigt.

Folgen des Klimawandels und Klimaanpassung gehen mit gegenläufigen wirtschaftlichen Effekten einher

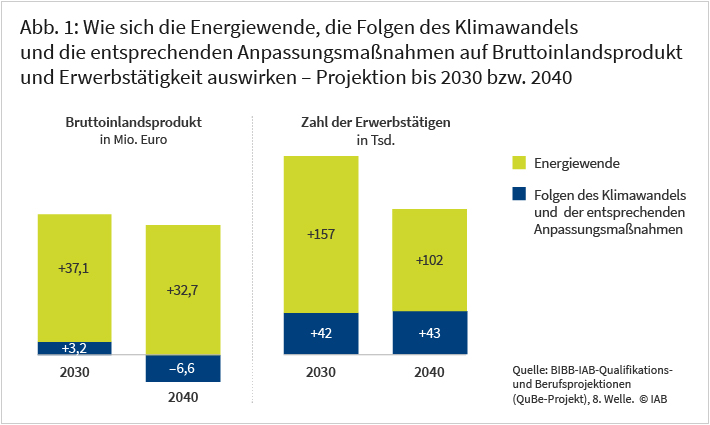

Im Folgenden werden die Effekte der Energiewende, der Folgen des Klimawandels und der Anpassungsmaßnahmen isoliert betrachtet. Unter Berücksichtigung weiterer Faktoren wie dem demografischen Wandel und der digitalen Transformation ändern sich die Effekte sowohl auf das Bruttoinlandsprodukt als auch auf die Zahl der Erwerbstätigen. Die Effekte beziehen sich dabei jeweils auf den Vergleich zu einem Zeitpunkt und stellen keine kumulierten Werte im Zeitverlauf dar.

Die Investitionen in die Energiewende (zunehmende Elektrifizierung in der Mobilität und bei Heizsystemen, Wind- und Photovoltaikausbau, Elektrolyseausbau) wirken sich über den gesamten Projektionszeitraum hinweg positiv auf das Bruttoinlandsprodukt aus (siehe Abbildung 1, linke Seite, grüne Säulen). Die Folgen des Klimawandels und die sich daraus ergebenden Anpassungen werden aber gleichzeitig Milliarden kosten. Zudem steigen etwa Versicherungsprämien, wodurch sich Produkte und Dienstleistungen verteuern und weniger Mittel für Investitionen zur Produktivitätssteigerung oder den Konsum bleiben.

Während sich die benötigten Investitionen in die Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zunächst ebenfalls positiv auf das BIP auswirken, schmälern die Kosten des Klimawandels das Wirtschaftswachstum in der längeren Frist bis 2040 deutlich (siehe Abbildung 1, linke Seite, blaue Säulen).

In den nächsten Jahren wird die Nachfrage nach Arbeitskräften für die notwendige Transformation deutlich steigen (siehe Abbildung 1, rechte Seite). Für die Umsetzung der Energiewende werden im Jahr 2030 rund 157.000 zusätzliche Arbeitskräfte benötigt, im Jahr 2040 rund 102.000 Arbeitskräfte. Um die Anpassungen an die Folgen des Klimawandels umzusetzen, sind bis 2030 beziehungsweise bis 2040 jeweils über 40.000 zusätzliche Arbeitskräfte erforderlich.

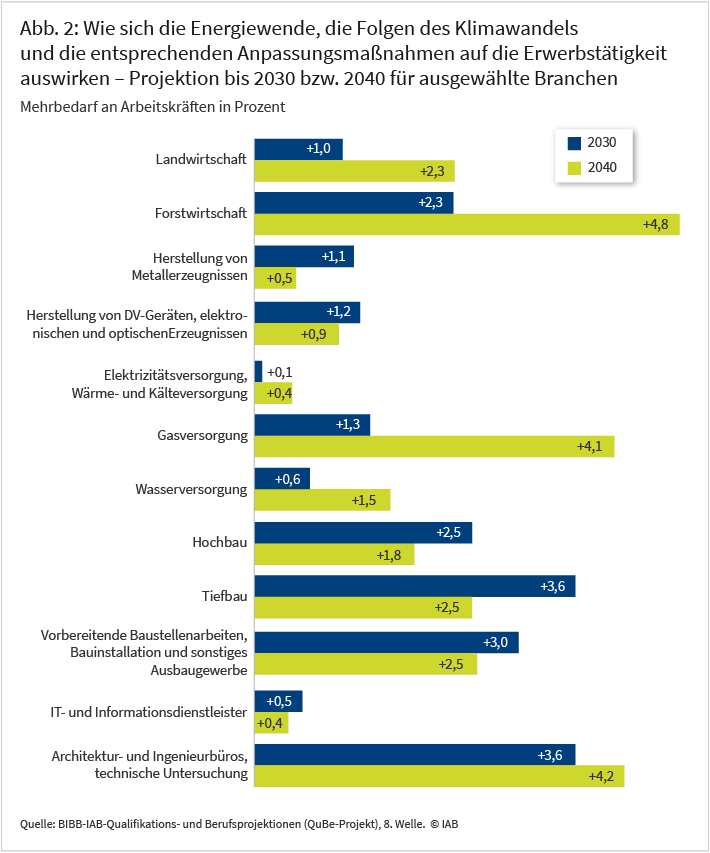

Die oben beschriebenen Annahmen steigern die Nachfrage nach Arbeitskräften vor allem im Baugewerbe, in der Energieversorgung und in der Land- und Forstwirtschaft (siehe Abbildung 2). Zudem werden mehr Arbeitskräfte im IT-Bereich und in den vorgelagerten Zulieferindustrien benötigt.

In der QuBe-Basisprojektion führen jedoch weitere Faktoren sowohl mittel- als auch langfristig zu einem Beschäftigungsrückgang in mehreren transformationsrelevanten Branchen. Zu diesen Faktoren gehören vor allem die demografische Entwicklung, aber auch die Digitalisierung oder die Diversifikation von Lieferketten, deren Effekte bei der Darstellung in Abbildung 2 nicht berücksichtigt werden. So führt der unter anderem demografiebedingte Nachfrage- und Investitionsrückgang beispielsweise im Baugewerbe laut QuBe-Basisprojektion zu einem Arbeitsplatzabbau. Dieser Effekt überwiegt den Arbeitsplatzaufbau, der sich aus der Energiewende, den Folgen des Klimawandels und den Anpassungsmaßnahmen ergibt.

In einzelnen Berufen werden sich die Engpässe weiter verschärfen

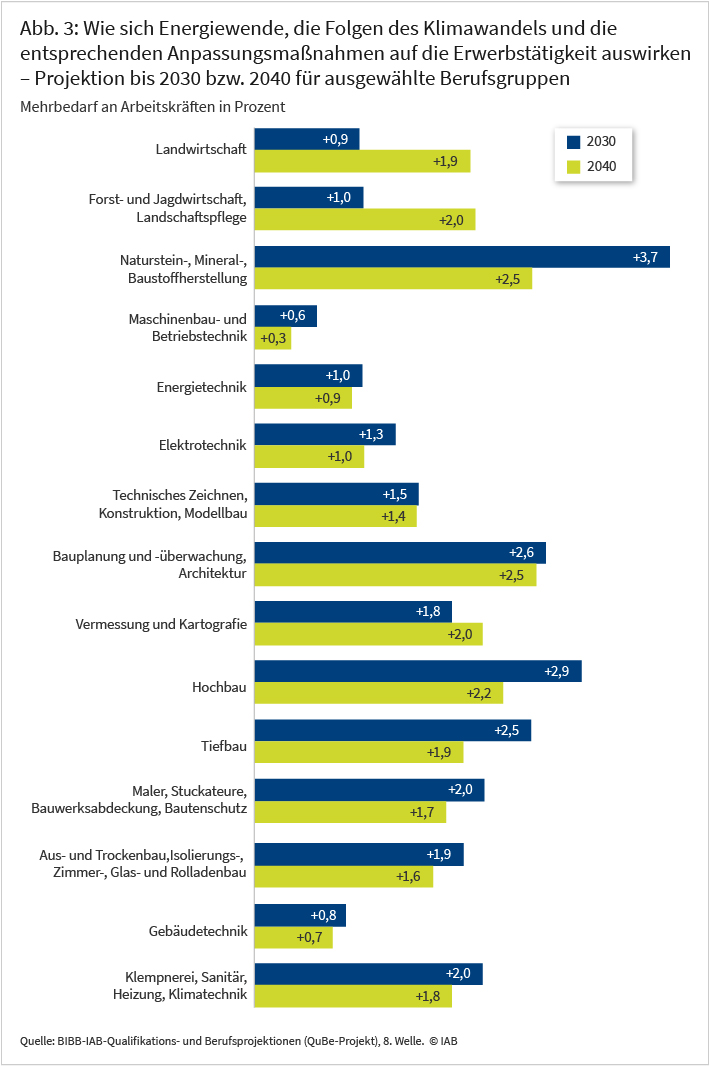

Die Brancheneffekte spiegeln sich auch auf Ebene der Berufsgruppen wider. So steigt die Arbeitskräftenachfrage infolge der Energiewende, der Folgen des Klimawandels und der Anpassungsmaßnahmen vor allem in Berufen des Baugewerbes und in den landwirtschaftlichen Berufen. Aber auch die Berufsgruppen des Maschinenbaus und der Elektrotechnik werden dadurch positiv beeinflusst. Vor allem bis 2030 steigt die Arbeitskräftenachfrage durch die bevorstehende Transformation deutlich (siehe Abbildung 3).

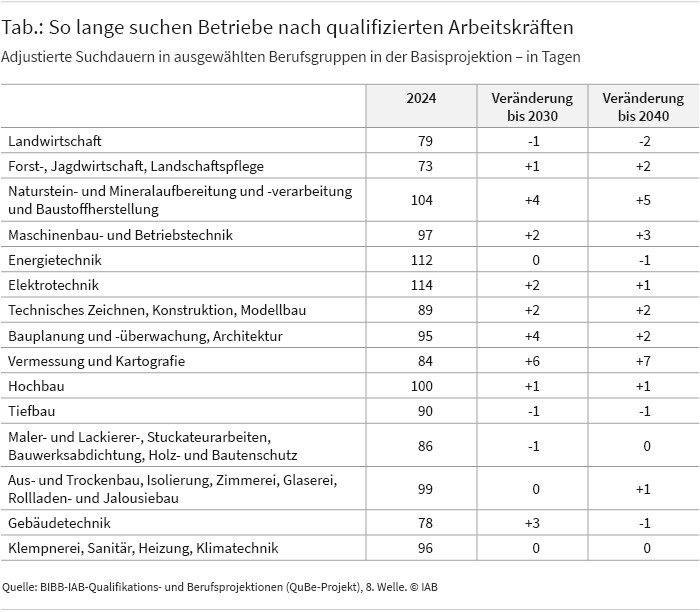

Tabelle 1 zeigt die mittleren Suchdauern der Betriebe für entsprechend qualifiziertes Personal für das Jahr 2024 sowie die projizierte Veränderung der Suchdauern bis 2030 beziehungsweise 2040 in den entsprechenden Berufsgruppen. Dabei ist zu beachten, dass eine erfolglose Suche ab einer Dauer von 90 Tagen rein statistisch wahrscheinlicher ist als eine erfolgreiche Stellenbesetzung.

Die höchsten Suchdauern – und damit eine äußerst angespannte Rekrutierungssituation – zeigen sich für 2024 mit 112 Tagen in der Berufsgruppe Energietechnik und mit 114 Tagen im Bereich Elektrotechnik. Aber auch im Hochbau (100 Tage) und in der Naturstein-, Mineral-, Baustoffherstellung (104 Tage) herrscht bereits heute ein äußerst angespannter Arbeitsmarkt. In den kommenden Jahren erhöhen sich die Suchdauern für die meisten der dargestellten Berufsgruppen weiter.

Fazit

Die QuBe-Projektionen skizzieren das Bild eines künftigen Arbeitsmarktes in Deutschland anhand von beobachteten Trends und Verhaltensweisen, von ermittelten Zusammenhängen sowie von Annahmen über künftige Entwicklungen. Während für die Energiewende und die notwendigen Anpassungen an den Klimawandel zusätzliche Arbeitskräfte benötigt werden, sinkt der Arbeitskräftebedarf aufgrund des Strukturwandels in anderen Bereichen.

Dennoch dürfte die Dauer der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften in vielen Berufsgruppen zunehmen, die entscheidend für die Umsetzung von Klimaschutz und Klimaanpassung sind. Dies ist nicht zuletzt aufgrund des aus demografischen Gründen rückläufigen Arbeitskräfteangebots der Fall.

Um Passungsproblemen auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken, gilt es deshalb, verfügbare Arbeitskräfte zu rekrutieren, aber auch so aus- und weiterzubilden, dass die Arbeitskräftepotenziale aus schrumpfenden Wirtschaftsbereichen bestmöglich genutzt werden (eine ausführliche Analyse dazu finden Sie in einem 2023 publizierten Beitrag von Enzo Weber und Gerd Zika).

Zusätzliche Stellschrauben sind die Förderung des MINT-Bereichs bei der Berufswahl (beispielsweise im Bereich Bau-, Elektro- oder Energietechnik), die Zuwanderung von Arbeitskräften – wobei es hier auch gilt, deren Abwanderung zu reduzieren, die leichtere Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen, die Verringerung von Bildungsabbrüchen und die Steigerung der Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älteren.

In der achten Welle der QuBe-Basisprojektion sind die Auswirkungen des Finanzpaktes für Verteidigung und Infrastruktur noch nicht berücksichtigt. Dies wird einen zusätzlichen Arbeitskräftebedarf nach sich ziehen und zu einem großen Teil auch die Berufsgruppen des Baugewerbes betreffen. Das könnte die Umsetzung der Energiewende und der notwendigen Anpassungen an den Klimawandel zusätzlich erschweren.

In aller Kürze

- Im Rahmen des QuBe-Projektes lassen sich die Effekte der Energiewende, der Folgen des Klimawandels sowie der Anpassungsmaßnahmen auf den zukünftigen Arbeitskräftebedarf bis 2040 analysieren.

- Für die Umsetzung der Energiewende werden bis 2040 zwischen 102.000 und 157.000 zusätzliche Arbeitskräfte benötigt. Für die Anpassungen an die Folgen des Klimawandels sind rund 42.000 zusätzliche Arbeitskräfte erforderlich.

- Relativ betrachtet steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften im Bereich des Baugewerbes, der Energieversorgung und der Land- und Forstwirtschaft durch die Energiewende, die Folgen des Klimawandels und die Anpassungsmaßnahmen besonders stark.

- Währenddessen sinkt der Arbeitskräftebedarf aufgrund des Strukturwandels in anderen Bereichen. Gleichzeitig geht das Arbeitskräfteangebot durch den demografischen Wandel zurück.

- Die Herausforderung auf dem Arbeitsmarkt besteht somit darin, Passungsprobleme zu reduzieren und dadurch Arbeitskräfteengpässen entgegenzuwirken.

Literatur

Gagliardi, Nicola; Grinza, Elena; Rycx, François (2024): The Productivity Impact of Global Warming: Firm-Level Evidence for Europe. IZA DP No. 17241.

ILO (International Labour Organization) (2019): Working on a warmer planet. The impact of heat stress on labour productivity and decent work.

Maier, Tobias; Kalinowski, Michael; Schur, Alexander; Zika, Gerd; Schneemann, Christian; Mönnig, Anke; Wolter, Marc Ingo (2024): Weniger Arbeitskraft, weniger Wachstum. Ergebnisse der achten Welle der BiBB-IAB-Qualifikations- und Berufsprojektionen bis zum Jahr 2040. BIBB-Report Nr. 1.

Kahn, Matthew E.; Mohaddes, Kamiar; Ng, Ryan N. C.; Pesaran, M. Hashem; Raissi, Mehdi; Yang, Jui-Chung (2019): Long-term macroeconomic effects of climate change: A cross-country analysis. NBER Working Paper 26167.

Schneemann, Christian; Weber, Enzo; Wolter, Marc Ingo; Zika, Gerd (2023): Deutschland muss bei der Energiewende erheblich nachlegen. In: IAB-Forum, 26.1.2023.

Schneemann, Christian; Bernardt, Florian; Kalinowski, Michael; Maier, Tobias; Zika, Gerd; Wolter, Marc Ingo (2025): Auswirkungen des Strukturwandels auf die Arbeitsmarktregionen und Bundesländer in der langen Frist – Qualifikations- und Berufsprojektion bis 2040. IAB-Forschungsbericht Nr. 3.

Weber, Enzo; Zika, Gerd (2023): Nachhaltige Beschäftigung – Arbeitsmarkteffekte der grünen Transformation. Der Nachhaltigkeitswandel als Jobmotor für die deutsche Wirtschaft. Nachhaltige soziale Marktwirtschaft: Focus Paper / Bertelsmann Stiftung #15.

Bild: TimSiegert-batcam/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250818.01

Schneemann, Christian ; Krinitz, Jonas; Zenk , Johanna (2025): Arbeitskräfteengpässe könnten die Umsetzung von Klimaschutz und Klimaanpassung hemmen, In: IAB-Forum 18. August 2025, https://iab-forum.de/arbeitskraefteengpaesse-koennten-die-umsetzung-von-klimaschutz-und-klimaanpassung-hemmen/, Abrufdatum: 29. January 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Christian Schneemann

- Jonas Krinitz

- Johanna Zenk

Christian Schneemann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.

Christian Schneemann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB. Jonas Krinitz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich „Wirtschaft und Soziales“ der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS).

Jonas Krinitz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich „Wirtschaft und Soziales“ der Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS). Johanna Zenk ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.

Johanna Zenk ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB.