2. Oktober 2025 | Betriebliche Arbeitswelt

Mehr als jeder zehnte Betrieb in Deutschland erhält Subventionen

Die Transformation einer industriell geprägten in eine wissensbasierte Wirtschaftsstruktur stellt Deutschland vor große Herausforderungen. Neben der Digitalisierung und der Integration von künstlicher Intelligenz in Produktionsprozesse sowie der Entwicklung hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist hier auch die Unsicherheit globaler Wertschöpfungsketten infolge aktueller geopolitischer Entwicklungen zu nennen. Diese strukturellen Veränderungen werden wirtschaftspolitisch begleitet. So gab es bereits 2019 ein Positionspapier der damaligen Bundesregierung zur Nationalen Industriestrategie 2030, das die Etablierung strategischer Leitlinien für eine deutsche und europäische Industriepolitik vorsah. Auch unter der Ampel-Koalition wurden Maßnahmen im Rahmen einer Industriepolitik in der Zeitenwende erarbeitet.

Aktive Wirtschaftsförderung und industriepolitische Maßnahmen sind jedoch kein neues Phänomen. Die Ziele, Kriterien und industriepolitischen Instrumente können dabei sehr vielfältig sein und beinhalten häufig eine politische Komponente. So hat die regionale Wirtschaftsförderung in Deutschland das primäre Ziel, gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen. Dabei wurden bisher betriebliche Kapitalsubventionen eingesetzt, von denen positive Effekte auf die Wirtschaftsleistung erwartet werden.

Um den technologischen Wandel und damit einhergehend bestimmte Industriezweige zu fördern und zu lenken, könnte im Rahmen von Innovationsförderungen eine Kombination aus Steuern, Subventionen und Regulierung der Zielerreichung förderlich sein. Das haben Daron Acemoglu und andere in einer 2016 publizierten Studie zur Förderung des Übergangs zu sauberen Technologien sowie Philippe Aghion und andere in einer in demselben Jahr erschienenen Analyse mit Fokus auf die Automobilindustrie dargelegt.

In Deutschland stellen Subventionen ein wichtiges Instrument der Wirtschaftsförderung dar. Nach Schätzungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft belaufen sich die gesamten Subventionen für das Jahr 2024 auf etwa 6,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, was rund einem Prozentpunkt mehr entspricht als 2019, dem Jahr vor der Covid-19-Pandemie. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds nimmt Deutschland beim Anteil der gezahlten Subventionen und Transfers am Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich eine Spitzenposition ein.

Die optimale Ausgestaltung industriepolitischer Fördermaßnahmen ist bei der Bewältigung der genannten Herausforderungen von großer Bedeutung. In der wirtschaftspolitischen Praxis stehen oft die Förderung und der Schutz von Beschäftigung im Mittelpunkt, was häufig mit einer Subventionierung der Arbeitskosten erreicht wird. Darauf weisen Ufuk Akcigit und andere in einer 2025 erschienenen Studie hin. Dies ist insbesondere in Phasen von massiven strukturellen Veränderungen zu beobachten.

Um dem Strukturwandel langfristig zu begegnen, könnten Förderungen von Investitionen in die Produktivität und Innovationstätigkeit der Unternehmen von besonderer Bedeutung sein. Der Anstieg der Produktivität könnte so langfristig einen natürlichen Anstieg der Beschäftigung und der Reallöhne zur Folge haben. Bei der Identifizierung der Akteure oder Industrien könnte ein breiter, gesamtwirtschaftlicher Ansatz mit dem Fokus auf einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit die Anfälligkeit gegenüber Interessensgruppen reduzieren, wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten 2019/20 deutlich machte. Die Subventionierung einzelner Akteure – wie beispielsweise der geplante, aber kürzlich endgültig abgesagte Intel-Standort in Magdeburg – kann sich leicht als Fehler herausstellen und so wirtschaftspolitische Ziele verfehlen.

Mithilfe der IAB-Stellenerhebung lässt sich ein umfassendes Bild der Subventionsaktivitäten auf Betriebsebene zeichnen

Die Frage, welche Akteure in Deutschland in welchem Umfang welche Art von Subventionen erhalten, ist aufgrund der Datenlage häufig schwierig zu beantworten. So gelingt es nur teilweise, für einzelne Programme Förderprojekte und Förderempfänger zu identifizieren und deren Wirksamkeit zu evaluieren (lesen Sie hierzu eine 2007 erschienene Studie von Mirko Titze und einen 2018 publizierten Beitrag von Matthias Brachert und anderen).

Im Folgenden wird ein umfassendes Bild der Subventionsaktivitäten auf Betriebsebene gezeichnet. Dazu wurden im Rahmen einer Sonderbefragung der IAB-Stellenerhebung insgesamt 15.905 Betriebe im vierten Quartal 2024 befragt, ob sie innerhalb der letzten zwölf Monate staatliche Subventionen oder Fördergelder in Anspruch genommen haben. Zudem wurden die Betriebe nach der Art der erhaltenen Subventionen gefragt. Dabei wurde unterschieden zwischen

- Lohnsubventionen für Arbeitskräfte, zum Beispiel in Form von Kurzarbeit oder bei Neueinstellungen,

- Kapitalsubventionen, beispielsweise für Investitionen in Maschinen oder Gebäude,

- Subventionen für Forschung und Entwicklung, etwa für die Entwicklung von Produkten oder Prozessen,

- Steuersubventionen, beispielweise in Form von staatlichen Vergünstigungen.

Da Subventionen von öffentlichen Betrieben oder Einrichtungen wenig Aussagekraft haben, konzentriert sich die Auswertung auf Betriebe in den privatwirtschaftlichen Wirtschaftszweigen. Betriebe in den Wirtschaftszweigen des öffentlichen Sektors, Gesundheit und Bildung werden also ausgeschlossen.

22 Prozent der Großbetriebe erhalten Subventionen, von den Kleinbetrieben sind es rund 8 Prozent

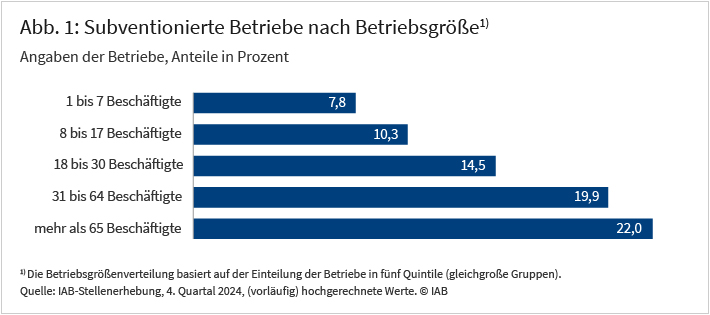

Die Ergebnisse zeigen, dass im Durchschnitt 10,1 Prozent der Betriebe innerhalb der letzten zwölf Monate staatliche Subventionen in Anspruch genommen haben. Dies ist insbesondere bei großen Betrieben überproportional der Fall: So liegt der Anteil bei kleinen Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten bei 7,8 Prozent, während 22 Prozent der Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten staatlich subventioniert werden.

Abbildung 1 zeigt den Anteil subventionierter Betriebe nach der Betriebsgröße. Dazu wurden die Betriebe in fünf gleichgroße Gruppen, sogenannte Quintile, eingeteilt. Im ersten Quintil befinden sich beispielsweise Betriebe mit bis zu 7 Beschäftigten, während das oberste Quintil die Betriebe mit mehr als 65 Beschäftigten umfasst. Unter den 20 Prozent der größten Betriebe ist der Anteil derjenigen, die staatliche Subventionen erhalten haben, demnach etwa dreimal höher als unter den 20 Prozent der kleinsten Betriebe. Werden die Anteile der subventionierten Betriebe an der Beschäftigung berücksichtigt, dann zeigt sich, dass diese 16,8 Prozent der Beschäftigung ausmachen.

Rund 35 Prozent der subventionierten Betriebe geben an, staatliche Subventionen für Beschäftigte in Form von Lohnsubventionen zu erhalten. Subventionen für Beschäftigte zielen wirtschaftspolitisch in der Regel auf den Aufbau von Beschäftigung durch eine Reduzierung der Arbeitskosten. Sozialpolitisch kann diese Form von Beschäftigungsförderung dazu beitragen, die Integration arbeitsmarktferner Person in den Arbeitsmarkt zu unterstützen und dadurch beispielsweise Ziele der sozialen Teilhabe am Arbeitsmarkt erreichen (lesen Sie hierzu eine 2017 publizierte Studie von Martin Brussig und anderen).

Allerdings gibt es verstärkt Hinweise darauf, dass subventionierte Beschäftigung reguläre Beschäftigung verdrängen kann. Darauf weisen zum Beispiel Matthias Collischon und andere in einer Studie von 2021 hin. Das Ziel der Beschäftigungsförderung könnte jedoch nachhaltiger verfolgt werden, indem verstärkt anstelle von Lohnsubventionen die Steigerung der Produktivität der Beschäftigten gefördert wird. Bei diesem dynamischen Ansatz der Beschäftigungsförderung sind allerdings keine kurzfristigen Effekte zu erwarten, da sich die Wirkung häufig erst mittel- bis langfristig einstellt.

Neben den staatlichen Subventionen für Beschäftigte geben 21 Prozent der Betriebe an, innerhalb der letzten zwölf Monate Kapitalsubventionen erhalten zu haben. Hierbei handelt es sich beispielsweise um die Subventionierung von Maschinen und Anlagen, welche das zentrale Instrument der regionalen Wirtschaftsförderung in Deutschland während der letzten drei Dekaden war. Die Inanspruchnahme von Fördergeldern beziehungsweise die Subventionierung von Forschung und Entwicklung folgt an dritter Stelle: Etwa 12 Prozent der subventionierten Betriebe geben an, Forschungsförderung zu erhalten. Lediglich 7 Prozent der geförderten Betriebe erhalten nach eigenen Angaben Steuersubventionen.

Das produzierende Gewerbe verzeichnet relativ hohe Subventionsraten

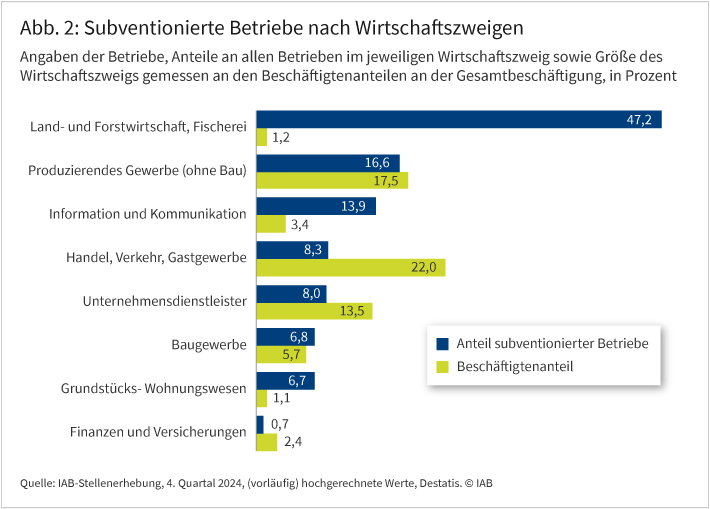

Zwischen den Wirtschaftszweigen bestehen ebenfalls deutliche Unterschiede (siehe Abbildung 2): Die blauen Balken zeigen den Anteil der Betriebe mit staatlichen Subventionen nach Wirtschaftszweigen, die roten Balken den Beschäftigungsanteil des jeweiligen Wirtschaftszweigs in Relation zur gesamten Beschäftigung. Auffällig ist zunächst, dass im Jahr 2024 fast jeder zweite Betrieb in der Land- und Forstwirtschaft innerhalb der letzten zwölf Monate Subventionen in Anspruch genommen hat. Der Anteil der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft an der Gesamtbeschäftigung liegt hingegen bei etwa 1 Prozent.

Ein differenzierteres Bild zeigt sich bei den übrigen Wirtschaftszweigen. Im produzierenden Gewerbe, ein Wirtschaftszweig mit einem Beschäftigungsanteil von etwa 20 Prozent, liegt die Subventionsrate mit 17 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 10 Prozent über alle Betriebe hinweg. Dagegen liegt die Subventionsrate im Dienstleistungssektor, insbesondere bei den unternehmensnehmen Dienstleistungen und im Handel, mit etwa 8 Prozent unter dem Durchschnitt.

Bei der Betrachtung der Art der Subventionen zeigt sich, dass im produzierenden Gewerbe mit etwa 41 Prozent ein Großteil der staatlich geförderten Betriebe Lohnsubventionen erhält. Etwa ein Drittel der subventionierten Betriebe erhält Kapitalsubventionen und ein Fünftel Fördergelder für Forschung und Entwicklung.

Im Gegensatz dazu dominieren im Grundstücks- und Wohnungswesen, das eine Subventionsrate von 50 Prozent aufweist, Kapitalsubventionen. Bei den unternehmensnahen Dienstleistungen liegen Lohnsubventionen mit rund 57 Prozent an erster Stelle, im Wirtschaftszweig Information und Kommunikation (IKT) überwiegt dagegen mit mehr als 40 Prozent die Forschungs- und Entwicklungsförderung.

Fast jeder zweite schrumpfende Betrieb nimmt Lohnsubventionen in Anspruch; wachsende Betriebe erhalten deutlich häufiger Forschungs- und Entwicklungsförderungen

Um ein vollständigeres Bild der betrieblichen Subventionierung und der Inanspruchnahme von Fördergeldern zu erhalten, werden in der Folge Betriebe nach ihrer Beschäftigungsdynamik und der Dynamik der Auftragsentwicklung klassifiziert. Dabei werden sie als Betriebe mit negativer Wachstumsdynamik („schrumpfende Betriebe“) eingestuft, wenn ihre Beschäftigungsentwicklung von 2023 auf 2024 negativ war, die Betriebe auch für das laufende Jahr eine Abnahme oder Stagnation der Beschäftigung erwarten und zudem angeben, zu wenig Aufträge beziehungsweise einen zu geringen Umsatz zu haben. Im Gegensatz dazu werden Betriebe, die für das laufende Jahr eine Zunahme der Beschäftigung erwarten und zudem keine Auftragshemmnisse verzeichnen, als Betriebe mit positiver Wachstumsdynamik („wachsende Betriebe“) klassifiziert.

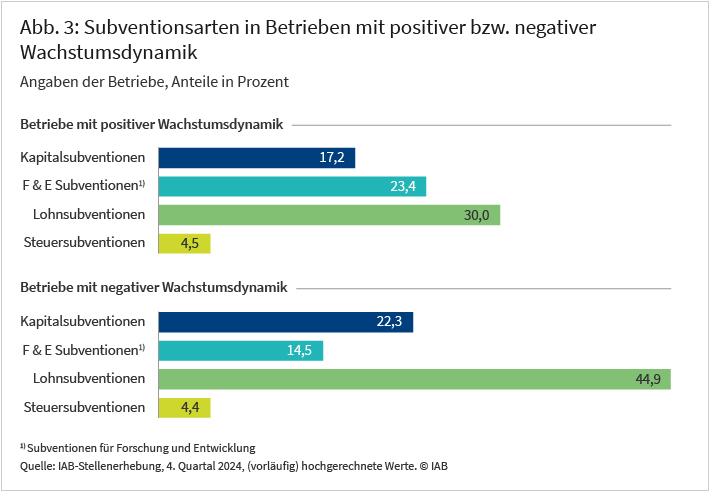

Nach dieser Einteilung zeigt sich zunächst eine bimodale Verteilung der betrieblichen Subventionsraten (ohne Abbildung): Sowohl schrumpfende als auch wachsende Betriebe erhalten mit 12,1 Prozent beziehungsweise 13,4 Prozent überdurchschnittlich häufig Subventionen. Die mittlere Kategorie von Betrieben, die weder eine positive noch eine negative Wachstumsdynamik aufweisen, verzeichnet einen Subventionsanteil von 9,6 Prozent.

Abbildung 3 zeigt für schrumpfende als auch wachsende Betriebe die Art der Subventionen aufgeschlüsselt nach den vier oben genannten Kategorien. Es fällt auf, dass fast jeder zweite Betrieb mit einer negativen Beschäftigungsdynamik Lohnsubventionen in Anspruch nimmt, während sie bei wachsenden Betrieben mit weniger als einem Drittel deutlich seltener vorkommen. Eine ähnliche Diskrepanz, wenn auch auf geringerem Niveau, zeigt sich für Kapitalsubventionen.

Im Vergleich dazu erhalten wachsende Betriebe deutlich häufiger Subventionen für Forschung und Entwicklung. Die Frage, ob diese Betriebe die Forschungs- und Entwicklungsausgaben auch ohne Subventionen getätigt hätten, kann an dieser Stelle zwar nicht beantwortet werden. Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass wachsende Betriebe im Vergleich zu Betrieben im Schrumpfungsprozess unterschiedliche Strategien verfolgen und sich in ihren zukünftigen Innovationsbeiträgen für die Volkswirtschaft unterscheiden dürften.

Betriebe im Schrumpfungsprozess verringern möglicherweise häufiger die Kosten für Arbeit und Kapital, um diesen Prozess und die damit verbundene Umverteilung der Produktionsfaktoren zu produktiveren Unternehmen und Wirtschaftszweigen zu verlangsamen. Kurzfristig können hierdurch die Beschäftigung in den betroffenen Betrieben gesichert und die Beschäftigten vor Arbeitslosigkeit oder Jobwechsel geschützt werden.

Aufgrund von Arbeitsmarktfriktionen, also beispielsweise der Tatsache, dass die Suche nach einem neuen passenden Job häufig Zeit benötigt, kann diese Verzögerung die Kosten kurzfristiger Entlassungen für den Einzelnen reduzieren. Im Fall von Lohnsubventionen aufgrund von Kurzarbeit könnten beispielsweise verstärkt Möglichkeiten der Um- und Weiterbildung genutzt werden, um Beschäftigten die Aufnahme einer anderen, stabileren Beschäftigung zu erleichtern.

Eine dauerhafte Lohnsubventionierung von Betrieben mit negativen Wachstumsaussichten wird möglicherweise jedoch nicht zu einer Steigerung der Produktivität und, damit verbundenen, der Steigerung der Reallöhne führen. Mittel- und langfristig könnte sich eine Verlangsamung der Reallokation produktiver Ressourcen sogar negativ auf die Löhne der Beschäftigten auswirken.

Fazit

Die hier präsentierten Ergebnisse der Sonderbefragung von Betrieben zur Subventionierung beziehungsweise Inanspruchnahme von Fördergeldern liefern erstmals einen umfassenden Überblick über die Verbreitung, Struktur und Zielrichtung staatlicher Förderungen in Deutschland. Angesichts eines durchschnittlichen Anteils der subventionierten Betriebe an allen Betrieben von rund zehn Prozent und deutlich höheren Subventionsquoten bei größeren Betrieben zeigt sich, dass Subventionen in der Wirtschaft weit verbreitet sind. Dass die subventionierten Betriebe etwa 17 Prozent der Gesamtbeschäftigung ausmachen, unterstreicht noch einmal die wirtschaftliche Relevanz staatlicher Eingriffe mittels Subventionen.

Lohnsubventionen spielen dabei eine zentrale Rolle – insbesondere in Betrieben mit negativer Beschäftigungsentwicklung. Dies wirft die Frage auf, inwiefern diese Form der Förderung zwar kurzfristig Beschäftigung sichert und für Anpassungsstrategien – etwa Weiterbildungen auf der Beschäftigtenebene – genutzt wird, mittel- bis langfristig aber die notwendige Reallokation von Arbeitskräften und Kapital bremst. Demgegenüber stehen wachstumsstarke und innovative Betriebe, die häufiger von Fördergeldern für Forschung und Entwicklung profitieren und damit eher den produktivitätssteigernden Zielen einer zukunftsgerichteten Industriepolitik entsprechen.

Infolge struktureller Veränderungen wie künstlicher Intelligenz und Klimaneutralität sowie geopolitischer Herausforderungen steht Deutschland vor einer Neubewertung und Neuausrichtung der staatlichen Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und zur Umsetzung wirtschaftspolitischer Ziele. Subventionen müssen in diesem Zusammenhang hinsichtlich ihrer Allokationswirkungen und ihrer Zielgenauigkeit differenziert betrachtet werden.

Eine effektive Industriepolitik sollte sich vor diesem Hintergrund stärker auf zukunftsorientierte Maßnahmen fokussieren, welche die Innovationskraft und Produktivität der Wirtschaft stärken, anstatt strukturelle Schrumpfungsprozesse möglicherweise zu verlangsamen. Wie die Literatur zeigt, könnte dabei ein Politikmix aus Fördergeldern, gezielter Besteuerung und Regulierung nützlich sein.

Daten

Die IAB-Stellenerhebung

Die IAB-Stellenerhebung wird als repräsentative vierteljährliche Befragung vom IAB durchgeführt. In der schriftlichen Hauptbefragung (inklusive Onlineoption) wurden im vierten Quartal 2024 20.527 Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten befragt. Zusätzlich zur Erhebung von Informationen zu offenen Stellen und Neueinstellungen wurden die teilnehmenden Betriebe zu Einstellungsprozessen und damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Einflüssen befragt.

Bei den Angaben aus der IAB-Stellenerhebung handelt es sich um vorläufig hochgerechnete Werte aus einer Stichprobe, die mit einer gewissen Ungenauigkeit einhergehen. Bei der Betrachtung kleinerer Substichproben nimmt die Ungenauigkeit zu.

In aller Kürze

- Rund 10 Prozent aller Betriebe in Deutschland erhalten staatliche Subventionen, unter den großen Betrieben liegt dieser Anteil bei über 20 Prozent.

- Lohnsubventionen sind die häufigste Förderart. Davon profitieren vor allem Betriebe mit negativer Beschäftigungsentwicklung.

- Wachstumsstarke Betriebe erhalten häufiger Fördergelder für Forschung und Entwicklung.

- Die staatliche Wirtschaftspolitik sollte Subventionen gezielter einsetzen und diese stärker auf die Förderung von Innovation und Produktivität ausrichten.

Literatur

Acemoglu, Daron; Akcigit, Uufk; Hanley, Douglas; Kerr, William (2016): Transition to clean technology. Journal of Political Economy, 124(1), S. 52–104.

Aghion, Philippe; Dechezleprêtre, Antoine; Hémous, David; Martin Ralf; Van Reenen, John (2016): Carbon taxes, path dependency, and directed technical change: Evidence from the auto industry. Journal of Political Economy, 124(1), S. 1–51.

Akcigit, Ufuk; Alp, Harun; Diegmann, André; Serrano-Velarde, Nicolas (2025): Committing to grow: Employment targets and firm dynamics. IWH Discussion Papers Nr. 17/2023.

Brachert, Matthias; Giebler, Alexander; Heimpold, Gerhard; Titze, Mirko; Urban-Thielicke, Dana (2018): IWH-Subventionsdatenbank: Mikrodaten zu Programmen direkter Unternehmenssubventionen in Deutschland. IWH Technical Reports Nr. 2

Brussig, Martin; Aurich-Beerheide, Patrizia; Kirsch, Johannes; Knuth, Matthias; Pfeiffer, Friedhelm; Pohlan, Laura; Diegmann, André; Bonin, Holger; Pagels, Nils; Gabler, Andrea; Nägele, Barbara; Puhe, Henry; Kleinemeier, Rita (2017): Evaluation des Bundesprogramms Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt. Erster Zwischenbericht. BMAS-Forschungsbericht 479, Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS).

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (2023): Industriepolitik in der Zeitenwende. Industriestandort sicher, Wohlstand erneuern, Wirtschaftssicherheit stärken.

Bundesministerium für Wirtschaft (2019): Nationale Industriestrategie 2030: Strategische Leitlinien für eine deutsche und europäische Industriepolitik.

Collischon, Matthias; Cygan-Rehm, Kamila; Riphahn, Regina T. (2021): Employment effects of payroll tax subsidies. Small business economics 57, S. 1201-1219.

Laaser, Claus-Friedrich; Rosenschon, Astrid; Schrader, Klaus (2025): Kieler Subventionsbericht 2024: Hohe Subventionen trotz Haushaltsengpässen. Kiel Subsidy Reports 48.

Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2019): Den Strukturwandel meistern. Jahresgutachten 2019/20.

Titze, Mirko (2007): Strategien der neuen Bundesländer im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“– Ein Vergleich. IWH Discussion Papers Nr. 14.

Bild: Tinnakorn/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20251002.01

Diegmann , André (2025): Mehr als jeder zehnte Betrieb in Deutschland erhält Subventionen, In: IAB-Forum 2. Oktober 2025, https://iab-forum.de/mehr-als-jeder-zehnte-betrieb-in-deutschland-erhaelt-subventionen/, Abrufdatum: 31. January 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- André Diegmann

Dr. André Diegmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Arbeitsmarktprozesse und Institutionen“ am IAB und Forschungsgruppenleiter am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.

Dr. André Diegmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Arbeitsmarktprozesse und Institutionen“ am IAB und Forschungsgruppenleiter am Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle.