17. November 2025 | Beschäftigungsformen, Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen

Eltern im Homeoffice arbeiten im Durchschnitt länger

Digitalisierung, mobile Technologien und nicht zuletzt die Erfahrungen der Covid-19-Pandemie haben das Arbeiten von zu Hause – kurz: Homeoffice – in vielen Branchen als dauerhafte Form der Erwerbsarbeit etabliert (lesen Sie hierzu auch einen 2024 publizierten Forschungsbericht von Philipp Grunau und Stefanie Wolter). Diese Entwicklungen verändern die Organisation von Erwerbstätigkeit grundlegend. Für Familien mit jungen Kindern entstehen so neue Spielräume, aber auch Herausforderungen.

Flexible Arbeitsorte und -zeiten können es Eltern erleichtern, Betreuung und Beruf zu verbinden, etwa bei unzureichenden Betreuungsmöglichkeiten oder kurzfristigem Betreuungsbedarf. Dabei hängt die Nutzung von Homeoffice und die Länge der individuellen Arbeitszeit auch von den familiären Verhältnissen ab. Dazu fehlten bislang detaillierte Analysen.

Angesichts des Fachkräftemangels hat das Thema auch eine hohe arbeitsmarktpolitische Relevanz. In zahlreichen Branchen werden Möglichkeiten gesucht, bisher ungenutzte Erwerbspotenziale besser zu erschließen – unter anderem durch die stärkere und dauerhafte Integration von Müttern in den Arbeitsmarkt. Arbeitsformen wie Homeoffice gelten dabei als ein möglicher Hebel, das weibliche Erwerbspotenzial auch in familiär anspruchsvollen Lebensphasen besser auszuschöpfen.

Zugleich birgt Homeoffice gleichstellungspolitische Risiken: etwa durch die Entgrenzung von Arbeit, also die Auflösung klarer Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit, die Verdichtung von Aufgaben oder die Reproduktion traditioneller Rollenmuster. Unter diesen Umständen könnte die Gefahr bestehen, dass Homeoffice strukturelle Vereinbarkeitsprobleme eher verdeckt und im schlimmsten Fall sogar verschärft, als dass es zu deren Lösung beiträgt (lesen Sie hierzu den Beitrag von Sandra Dummert und Kolleginnen im IAB-Forum sowie den Beitrag von Christina Boll und Kolleginnen im ifo-Schnelldienst).

Erwerbstätige mit (jüngeren) Kindern arbeiten häufiger und in größerem Umfang im Homeoffice als Beschäftigte ohne Kinder

Aufschlussreiche Daten dazu liefert die IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL). Die folgende Auswertung aus IAB-OPAL konzentriert sich auf Erwerbstätige, deren Tätigkeit nach eigener Einschätzung grundsätzlich im Homeoffice ausführbar ist. Insgesamt zeigt sich, dass neben dem Geschlecht das Vorhandensein von Kindern sowie deren Alter einen Unterschied macht.

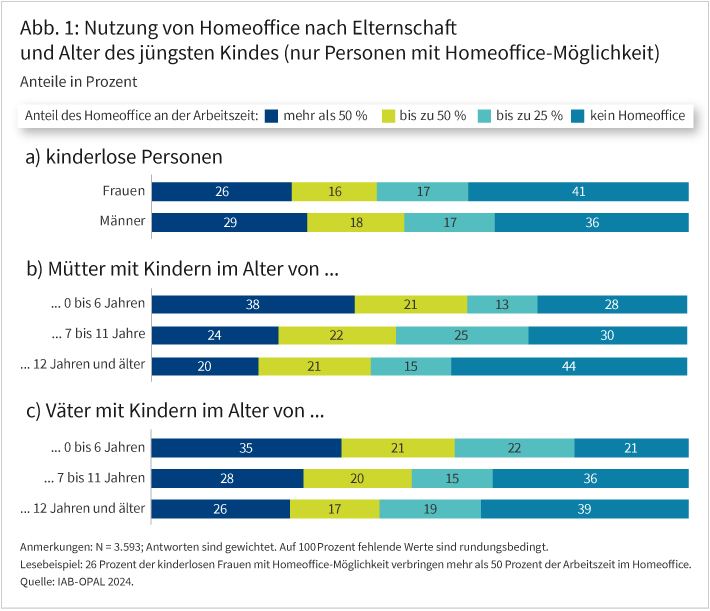

Ein erster Vergleich zeigt, dass der Anteil der befragten kinderlosen Frauen, die niemals im Homeoffice arbeiten, mit 41 Prozent um 5 Prozentpunkte höher ausfällt als bei kinderlosen Männern (siehe Abbildung 1). Auch der Umfang der Homeoffice-Nutzung unterscheidet sich: 29 Prozent der Männer ohne Kinder arbeiten an mehr als der Hälfte der wöchentlichen Arbeitstage zu Hause, bei kinderlosen Frauen liegt dieser Anteil bei 26 Prozent.

Das Bild ändert sich, wenn Kinder im Haushalt leben. So nutzen Frauen mit mindestens einem Kind unter zwölf Jahren Homeoffice häufiger als Frauen ohne Kinder. Der Anteil derjenigen, die nie von zu Hause aus arbeiten, beträgt bei ihnen etwa 30 Prozent und liegt damit deutlich unter dem Anteil von 41 Prozent bei den kinderlosen Frauen. Bemerkenswert: Bei den Müttern mit Kindern ab zwölf Jahren liegt dieser Anteil mit 44 Prozent sogar höher als bei den kinderlosen Frauen.

Auch der Umfang von Homeoffice variiert mit dem Alter der Kinder. Besonders Mütter mit Kindern unter sieben Jahren arbeiten oft in größerem Umfang von zu Hause aus: 38 Prozent verbringen mehr als die Hälfte ihrer Arbeitstage im Homeoffice. Bei Müttern mit Kindern zwischen sieben und elf Jahren sind es hingegen nur 24 Prozent, bei Müttern noch älterer Kinder sind es 20 Prozent.

Auch bei Vätern ist Homeoffice verbreitet, wenn das jüngste Kind unter sieben Jahre alt ist. In dieser Gruppe nutzen 79 Prozent die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, wobei 35 Prozent mindestens die Hälfte der Arbeitszeit zu Hause arbeiten. Nur 21 Prozent dieser Väter gaben an, nie im Homeoffice zu sein – deutlich weniger als bei kinderlosen Männern mit 36 Prozent.

Mit zunehmendem Alter des jüngsten Kindes im Haushalt relativiert sich dieses Bild und es zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu Müttern. Väter schulpflichtiger Kinder unterscheiden sich in ihrer Homeoffice-Nutzung kaum noch von Männern ohne Kinder.

Die Arbeitszeiten von Müttern, die im Homeoffice arbeiten können, sind häufig länger

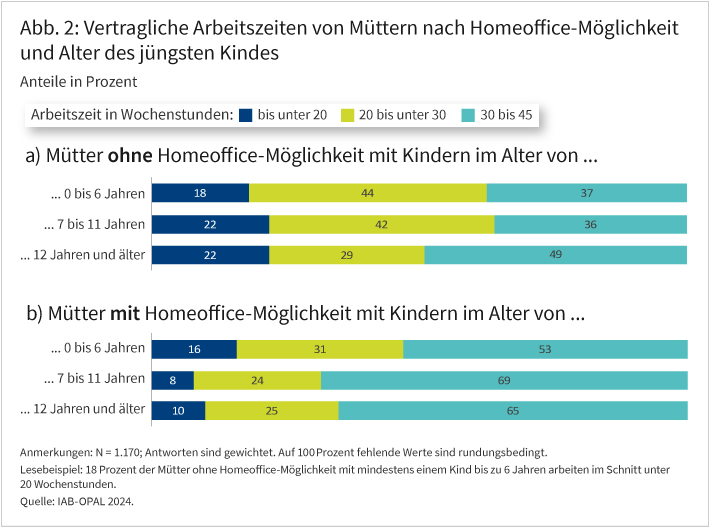

Homeoffice kann dazu beitragen, dass Frauen, insbesondere Mütter jüngerer Kinder, mehr arbeiten: Ihre Arbeitszeiten sind im Schnitt länger als bei Müttern ohne diese Möglichkeit (siehe Abbildung 2). Besonders deutlich wird dieser Unterschied bei Müttern mit schulpflichtigen Kindern. Knapp über zwei Drittel derer, die im Homeoffice tätig sein können, arbeiten vertraglich mindestens 30 Wochenstunden.

Ohne die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sind es deutlich weniger: Nur 36 Prozent der Mütter mit Kindern zwischen sieben und elf Jahren sowie 49 Prozent derjenigen mit Kindern über zwölf Jahren arbeiten ebenfalls mindestens 30 Wochenstunden. Zugleich arbeiten in dieser Gruppe 22 Prozent weniger als 20 Wochenstunden. Dieser Anteil ist mehr als doppelt so hoch wie bei den Müttern, die Homeoffice nutzen.

Bemerkenswerterweise ist das Erwerbsvolumen bei Müttern ohne Homeoffice-Möglichkeit gerade dann geringer, wenn das jüngste Kind zwischen sieben und elf Jahren alt ist. Diese Phase ist typischerweise mit zunehmender schulischer Verantwortung, aber vielfach auch mit einer eingeschränkten Betreuungsinfrastruktur verbunden. Dies dürfte Mütter ohne örtlich flexible Arbeitsmodelle häufig dazu veranlassen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren. Dies gilt tendenziell – obschon auf einem höheren Arbeitszeitniveau – auch für Väter.

Mütter mit Homeoffice-Möglichkeit leisten im Schnitt mehr Überstunden

Eltern mit jüngeren Kindern, die Homeoffice nutzen, haben also im Schnitt längere Arbeitszeiten. Dies wirft die Frage auf, ob sie auch mehr Überstunden leisten als Eltern ohne diese Möglichkeit.

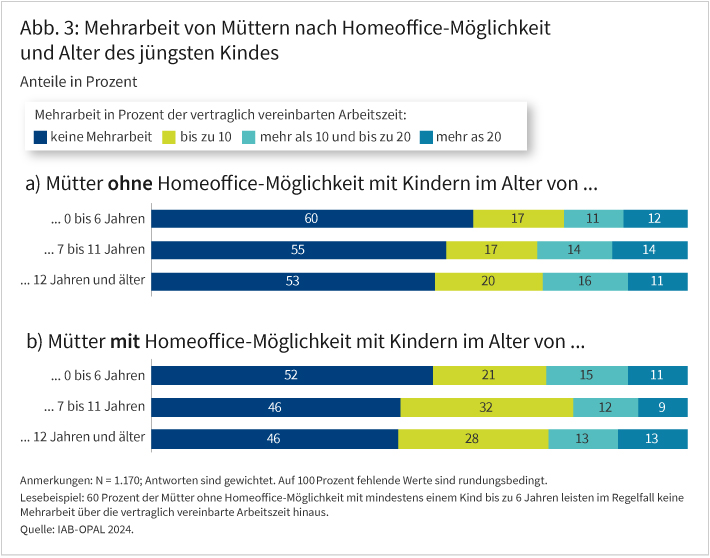

Der Anteil von Müttern, die Überstunden leisten, steigt mit dem Alter des jüngsten Kindes – unabhängig von der Möglichkeit zu Mobilarbeit (siehe Abbildung 3). Das ist ein Hinweis darauf, dass mit abnehmender Betreuungsarbeit die Bereitschaft und/oder die Möglichkeit zunimmt, über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinaus tätig zu sein.

Zugleich steigt die Zahl der geleisteten Überstunden mit der Homeoffice-Option. So leisten 60 Prozent der Mütter mit kleinen Kindern, die nicht im Homeoffice tätig sein können, gar keine Überstunden. Bei denjenigen, die Homeoffice nutzen können, sind es 52 Prozent. Letztere dürften eher in der Lage sein, Überstunden zu leisten – selbst dann, wenn die Kinder noch kleiner sind. Dieser Unterschied bleibt auch bestehen, wenn die Kinder älter sind. Bemerkenswert ist allerdings, dass der Anteil derjenigen, deren Überstundenpensum 10 Prozent der vertraglichen Wochenarbeitszeit überschreitet, in beiden Gruppen insgesamt ähnlich groß ist.

Bei Vätern mit Homeoffice-Möglichkeit zeigt sich ein ähnliches Muster wie bei Müttern. Väter ohne diese Möglichkeit leisten hingegen deutlich häufiger Überstunden als vergleichbare Mütter, insbesondere wenn die Kinder zwischen sieben und elf Jahre alt sind.

Fazit

Homeoffice kann gerade in Phasen intensiver Sorgearbeit eine Möglichkeit sein, um Erwerbs- und Familienverantwortung flexibler zu koordinieren, auch wenn Mütter Homeoffice insgesamt etwas seltener nutzen als Väter. Unterm Strich leisten Mütter mit Homeoffice-Möglichkeit mehr berufliche Arbeitsstunden als solche ohne diese Option. Dieser Unterschied ist besonders deutlich, wenn die Kinder schulpflichtig, aber weiterhin betreuungsbedürftig sind. Flexible Arbeitsformen sind also ein langfristig wirksamer Faktor für eine höhere Wochenarbeitszeit von Müttern, aber auch von Vätern.

Mütter mit der Möglichkeit zu mobilem Arbeiten leisten auch häufiger Überstunden, und dies schon in früheren Betreuungsphasen. Homeoffice schafft hier potenziell eine höhere punktuelle Flexibilität, führt aber in der Breite dennoch nicht zu einer übermäßig starken Ausweitung von Überstunden.

Gleichwohl birgt Homeoffice die Gefahr einer potenziellen Verdichtung von Aufgaben und einer möglichen Entgrenzung von Arbeit.

Insgesamt eröffnen flexible Arbeitsformen wie Homeoffice neue Spielräume zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sie bergen jedoch auch das Risiko etwa einer zunehmenden Doppelbelastung. Für eine nachhaltige Ausschöpfung der Erwerbspotenziale müssen flexible Modelle daher durch verlässliche Rahmenbedingungen etwa in puncto Arbeitsschutz flankiert werden, um Überlastungen zu vermeiden.

Datenbasis

Die Analysen basieren auf der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL) des IAB (Coban et al. 2024). Bei IAB-OPAL wird seit Oktober 2023 die erwerbsfähige Bevölkerung im Alter zwischen 18 und 65 Jahren im Abstand von drei bis vier Monaten zu aktuellen Themen der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik befragt. Die erste Welle der Core-Studie von IAB-OPAL begann im Oktober 2023.

Die hier verwendeten Informationen zur Nutzung von Homeoffice stammen aus Welle 2 sowie der Welle 4, bei der 6.931 Personen (Teilnahmequote Kohorte 1: 64,4 %) im Januar/Februar 2024 bzw. 8.286 Personen (Teilnahmequote Kohorte 1: 50,7 %; Teilnahmequote Kohorte 2: 57,5 %) im Juli/August 2024 befragt wurden. Die Gewichtungsfaktoren zur Hochrechnung auf die Erwerbsbevölkerung wurden mit der Version 2.0 zur Verfügung gestellt.

In aller Kürze

- Angesichts der fortschreitenden Flexibilisierung von Arbeit, den anhaltenden Herausforderungen bei der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit sowie des zunehmenden Fachkräftemangels stellt sich die Frage, welche Rolle Homeoffice für die Erwerbsbeteiligung von Eltern – vor allem von Müttern – spielt.

- Insbesondere Eltern mit Kindern unter sieben Jahren nutzen Homeoffice häufiger und in größerem Umfang als Beschäftigte ohne Kinder.

- Mütter mit der Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, weisen im Vergleich zu Müttern ohne diese Option höhere vertragliche Wochenarbeitszeiten auf.

- Mütter mit Homeoffice-Möglichkeit leisten häufiger Überstunden, auch solche mit Kindern im Vorschulalter. Die durchschnittliche Zahl der Überstunden bleibt jedoch insgesamt moderat.

- Die Möglichkeit zur mobilen Arbeit kann zur Stabilisierung oder Ausweitung der Erwerbsbeteiligung von Müttern beitragen, birgt aber zugleich das Risiko verdichteter Arbeitsbelastung und einer Reproduktion traditioneller Rollenmuster. Homeoffice kann bestehende strukturelle Defizite in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf allenfalls abfedern, aber nicht auflösen.

Literatur

Boll, Christina; Müller, Dana; Schüller, Simone (2022): Zementiertes Rollenverhalten in der Fürsorge für Kinder, trotz Pandemie – Eine Herausforderung für die Familien- und Gleichstellungspolitik. In: Ifo-Schnelldienst, Jg. 75, H. 10, S. 28–33.

Coban, Mustafa; Baisch, Benjamin; Distler, Christine; Schwarz, Stefan; Trappmann, Mark; Weik, Jonas Aljoscha; Wenzig, Claudia; Wilden, Hanna; Zins, Stefan (2024): IAB-OPAL: Mit dem neuen Online-Panel schneller zu belastbaren Befunden kommen. In: IAB-Forum, 11.11.2024.

Dummert, Sandra; Abendroth-Sohl, Anja-Kristin; Hipp, Lena; Lott, Yvonne (2024): Nach Dienstschluss erreichbar und digital sichtbar: Wie Männer und Frauen im Homeoffice arbeiten. In: IAB-Forum, 28.5.2024.

Grunau, Philipp; Wolter, Stefanie (2024): Homeoffice aus betrieblicher Perspektive: gekommen um zu bleiben. Forschungsbericht/Bundesministerium für Arbeit und Soziales 636.

Bild: epiximages/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20251117.01

Steinberg, Hannah Sinja; Dummert, Sandra (2025): Eltern im Homeoffice arbeiten im Durchschnitt länger, In: IAB-Forum 17. November 2025, https://iab-forum.de/eltern-im-homeoffice-arbeiten-im-durchschnitt-laenger/, Abrufdatum: 16. January 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Hannah Sinja Steinberg

- Sandra Dummert

Hannah Sinja Steinberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“.

Hannah Sinja Steinberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“. Dr. Sandra Dummert ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit am IAB.

Dr. Sandra Dummert ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsdatenzentrum der Bundesagentur für Arbeit am IAB.