23. September 2025 | Serie „Beschäftigung in der Gig-Ökonomie“

Algorithmisches Management bei App-basierten Lieferdiensten: Fast die Hälfte der betroffenen Gig-Worker fühlt sich dadurch überwacht

Martin Friedrich , Ines Helm , Julia Lang , Christoph Müller

Algorithmisches Management umfasst die Automatisierung klassischer Managementaufgaben. Dabei werden große Datenmengen über Arbeitsabläufe mittels mobiler Apps und Sensoren gesammelt, in Echtzeit ausgewertet und für die Steuerung von Arbeitsprozessen verwendet. Plattformarbeit bei App-basierten Lieferdiensten ist für den Einsatz algorithmischen Managements prädestiniert, da sowohl die Bestellung der Leistung durch die Kunden als auch die Verteilung der Arbeit an die Beschäftigten digital erfolgen.

Auf der einen Seite können die Unternehmen dadurch potenziell effizienter wirtschaften, beispielsweise indem Personal eingespart wird. Auf der anderen Seite werden negative Effekte auf die Beschäftigten befürchtet, zum Beispiel vermehrter Druck durch permanente digitale Beobachtung, wie Gundert und Leschke in einem Überblicksartikel von 2024 darlegen. Die Ergebnisse einer neuen Beschäftigten-Befragung des IAB (siehe Infokasten „Daten und Methoden“) geben Aufschluss darüber, welche algorithmischen Managementpraktiken bei App-basierten Lieferdiensten tatsächlich eingesetzt werden und inwieweit sich die Beschäftigten dadurch überwacht fühlen.

Der Fokus liegt auf Gig-Workern, die bei App-basierten Lieferdiensten arbeiten. Zusätzlich wurde eine Vergleichsgruppe von Beschäftigten in Helferberufen befragt. Helferberufe bieten einen ähnlich niedrigschwelligen Zugang zum Arbeitsmarkt wie Gig-Work und stellen damit eine alternative Beschäftigungsmöglichkeit für Gig-Worker dar. Die Befragung ermöglicht somit einen Vergleich des Einsatzes von algorithmischem Management bei App-basierten Lieferdiensten gegenüber traditionellen Beschäftigungsformen.

Da sich die Befragung an Beschäftigte richtete, spiegeln die Angaben ihre Wahrnehmung von algorithmischem Management wider. Die Sichtweise der App-basierten Lieferdienste auf das Thema kann auf Basis der vorliegenden Befragungsdaten nicht analysiert werden.

Digitale Arbeitsmittel werden bei App-basierten Lieferdiensten insbesondere zur automatischen Zuweisung und Kontrolle von Arbeitsaufträgen eingesetzt

Die Beschäftigten wurden zunächst gefragt, ob sie digitale Arbeitsmittel wie Smartphones für ihre Tätigkeit einsetzen. Mit rund 88 Prozent ist das bei der überwiegenden Mehrheit der befragten Gig-Worker der Fall. Dass immerhin 12 Prozent nach eigener Angabe keine digitalen Arbeitsmittel nutzen, geht eventuell auf Messfehler zurück. Diese können in Befragungen entstehen, wenn Personen die Fragen etwa aufgrund von Sprachbarrieren nicht richtig verstehen, oder weil sie ihre Angaben auf einen anderen Job beziehen. In der Vergleichsgruppe sagen 50 Prozent der Beschäftigten, dass sie digitale Arbeitsmittel nutzen. Diese sind also bei App-basierten Lieferdiensten weitaus stärker verbreitet als in Helferberufen.

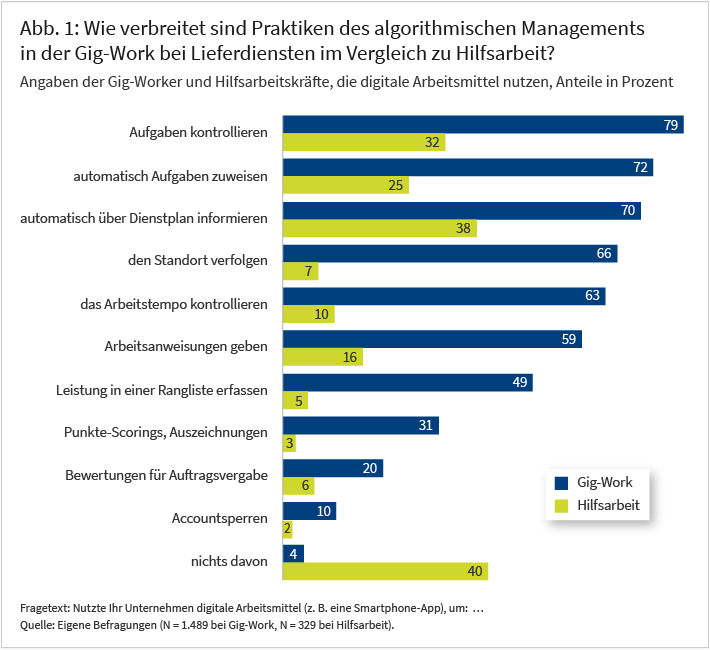

Algorithmisches Management wird erst durch digitale Arbeitsmittel möglich. Deshalb wurden die Befragten, die digitale Arbeitsmittel nutzen, weiter befragt, wofür der Arbeitgeber diese einsetzt (siehe Abbildung 1). Die von Gig-Workern bei Lieferdiensten am häufigsten angegebenen Funktionen sind die automatische Kontrolle und die Zuweisung von Arbeitsaufgaben (79 % und 72 %), die automatische Information über den Dienstplan (70 %), die Standortverfolgung (66 %) und die Kontrolle des Arbeitstempos (63 %). Auch die automatisierte Vergabe von konkreten Arbeitsanweisungen ist mit 59 Prozent weit verbreitet. Dazu kann bei Lieferdienstbeschäftigten beispielsweise die Aufforderung durch eine Smartphone-App gehören, ein bestimmtes Restaurant anzusteuern.

Diese Praktiken gelten nach einer Studie von Enrique Fernández-Macías und anderen aus dem Jahr 2023 als etablierte Indikatoren für den Einsatz algorithmischen Managements. Zu beachten ist, dass die Beschäftigten den Einsatz algorithmischen Managements möglicherweise nicht immer bewusst wahrnehmen. Daher handelt es sich bei den präsentierten Zahlen um eine eher konservative Schätzung.

Die Hilfsarbeitskräfte in der Vergleichsgruppe, die digitale Arbeitsmittel nutzen, geben ebenfalls an, dass ihr Arbeitgeber diese für oben genannte Praktiken einsetzt. Die Angaben bewegen sich jedoch auf einem wesentlich niedrigeren Niveau. Am häufigsten werden hier die automatische Information über den Dienstplan (38 %), die Kontrolle von Aufgaben (32 %) und die automatische Zuweisung von Arbeitsaufgaben (25 %) mittels digitaler Arbeitsmittel berichtet. 40 Prozent der Befragten in der Vergleichsgruppe geben an, dass ihr Arbeitgeber die digitalen Arbeitsmittel für keine einzige der abgefragten Praktiken algorithmischen Managements nutzt. Berücksichtigt man zudem, dass Gig-Worker wesentlich häufiger digitale Arbeitsmittel verwenden, ist der tatsächliche Unterschied zwischen den beiden Gruppen noch wesentlich größer als hier dargestellt.

Durch den Einsatz digitaler Arbeitsmittel entsteht bei fast der Hälfte der betroffenen Gig-Worker ein Gefühl der Überwachung

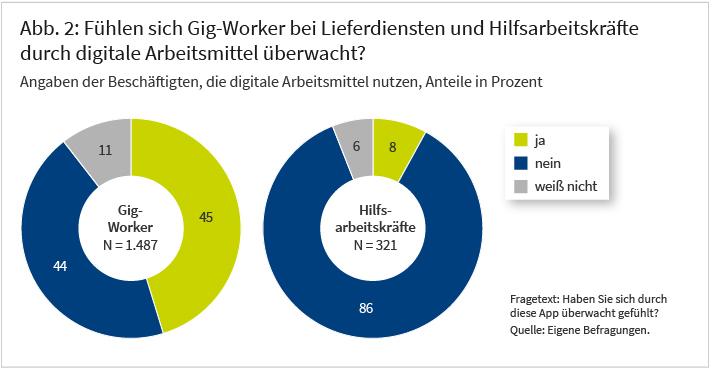

Durch die breit angelegte Erfassung und Auswertung nahezu jedes Arbeitsschritts stehen Beschäftigte potenziell unter stetiger Beobachtung. Beschäftigte, die die Nutzung von digitalen Arbeitsmitteln angaben, wurde deshalb zusätzlich befragt, ob sie sich durch deren Einsatz überwacht fühlen (siehe Abbildung 2). 45 Prozent der Gig-Worker, die digitale Arbeitsmittel nutzen, bejahen diese Frage. In der Vergleichsgruppe sind es 8 Prozent der Befragten, die digitale Arbeitsmittel nutzen. Dies zeigt, dass algorithmisches Management von den Beschäftigten in der Gig-Ökonomie deutlich anders wahrgenommen wird.

Vor allem die Kontrolle des Arbeitstempos und die Standortverfolgung verursachen das Gefühl der Überwachung

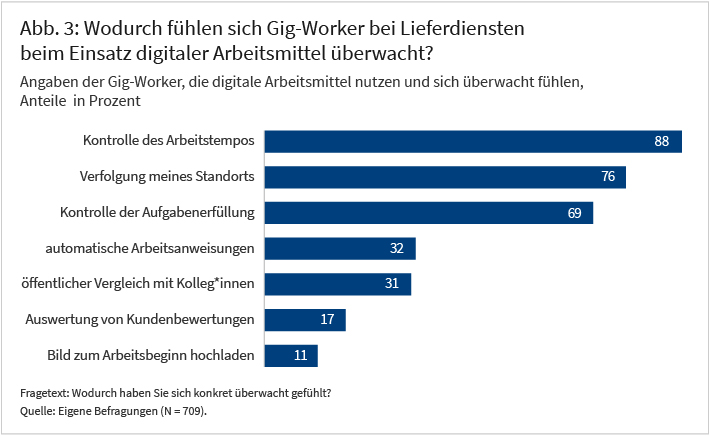

Welche Praktiken des algorithmischen Managements lösen bei den Gig-Workern die Wahrnehmung aus, dass sie überwacht werden? Als die wichtigsten Treiber nennen die Befragten, die sich überwacht fühlen, die automatische Kontrolle des Arbeitstempos (88 %), die automatische Standortverfolgung (76 %) und die automatische Kontrolle der Aufgabenerfüllung (69 %). Bemerkenswert ist außerdem, dass immerhin 31 Prozent der Gig-Worker den öffentlichen Vergleich mit Kolleg*innen über die digitale Arbeitsplattform als Grund nennen. Seltener genannt werden die Auswertung von Kundenbewertungen zur Prüfung der Arbeitsqualität (17 %) oder die Aufforderung, zu Arbeitsbeginn ein Bild hochzuladen (11 %, siehe Abbildung 3).

Die deskriptiven Befunde bleiben bei Berücksichtigung von sozio-ökonomischen Unterschieden zwischen Gig-Workern und Hilfsarbeitskräften bestehen

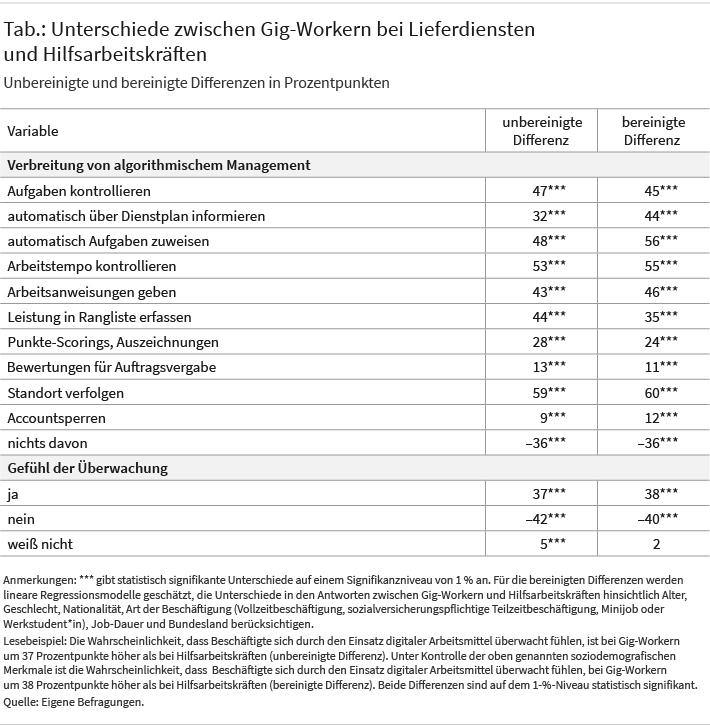

In einem Beitrag im IAB-Forum aus dem Jahr 2024 zeigen die Autor*innen, dass sich Gig-Worker bei Lieferdiensten in ihren sozio-ökonomischen Merkmalen von Beschäftigten in der Vergleichsgruppe unterscheiden. Sie sind beispielsweise jünger, haben häufiger eine ausländische Staatsbürgerschaft und sind häufiger in Teilzeit- und Minijobs tätig.

Deshalb wird für die in den Abbildungen 1 und 2 dargestellten Ergebnisse eine „bereinigte“ Differenz berechnet. Dabei werden Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsichtlich Alter, Geschlecht, Nationalität, Art der Beschäftigung (Vollzeitbeschäftigung, sozialversicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung, Minijob oder Werkstudent*in), Job-Dauer und Bundesland berücksichtigt. Die bereinigte Differenz ist dann eher auf die Merkmale von Gig-Work als Beschäftigungsform an sich als auf die spezifischen persönlichen Merkmale und Lebensumstände der Gig-Worker zurückzuführen.

Diese multivariate Analyse zeigt: Die Unterschiede zwischen Gig-Workern und Hilfsarbeitskräften bleiben sowohl in der wahrgenommenen Betroffenheit von algorithmischem Management als auch bei dem Gefühl der Überwachung bestehen, wenn die genannten sozio-ökonomischen Merkmale berücksichtigt und aus den Ergebnissen herausgerechnet werden (siehe Tabelle 1).

Fazit

Die hier vorgelegte Analyse liefert Einblicke in die Wahrnehmung algorithmischen Managements durch die Beschäftigten von App-basierten Lieferdiensten: Gig-Worker fühlen sich vergleichsweise häufig durch digitale Arbeitsmittel (Apps) bei der Arbeit überwacht. Unsere repräsentative Befragung zeigt, dass insbesondere die automatisierte Kontrolle des Arbeitstempos, die Standortverfolgung und die Aufgabenüberwachung durch Algorithmen bei Gig-Workern das Gefühl auslösen, überwacht zu werden.

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, dass bei der Umsetzung der EU-Plattformrichtlinie von 2024 in deutsches Recht die Erfahrungen der Gig-Worker systematisch berücksichtigt werden. So könnten klare und verständliche Transparenzpflichten dazu beitragen, Plattformbeschäftigten Einblicke in die Funktionsweise und Auswirkungen der eingesetzten Algorithmen zu geben. Es stellt sich auch die Frage, inwieweit der Einsatz automatisierter Standort- und Tempokontrollen durch die Arbeitsaufgaben begründet und damit zur Aufgabenerledigung erforderlich ist. Darüber hinaus wäre es hilfreich, mögliche psychische Belastungen und gesundheitliche Risiken, die mit algorithmischem Management einhergehen, zu evaluieren.

Digitale Plattformarbeit

Laut der Definition von OECD, ILO und Eurostat aus dem Jahr 2023 umfasst Beschäftigung auf einer digitalen Plattform alle Tätigkeiten, die von einer Person über eine oder auf einer digitalen Plattform mit der Absicht ausgeführt werden, ein Entgelt oder einen Gewinn zu erzielen. Zudem müssen über die digitale Plattform (meist eine Smartphone-App) wesentliche Aspekte der Tätigkeiten gesteuert und/oder organisiert werden, etwa der Zugang zu Kunden, die Bewertung der ausgeführten Tätigkeiten, die für die Durchführung der Arbeit erforderlichen Tools, die Abwicklung von Zahlungen oder die Verteilung und Priorisierung der auszuführenden Arbeiten. Außerdem muss die Arbeit mindestens eine Stunde in einem festzulegenden Bezugszeitraum andauern.

Sowohl in der Forschungsliteratur zu Plattformarbeit, als auch im allgemeinen Sprachgebrauch und in der Branche selbst werden eine Vielzahl unterschiedlicher Begrifflichkeiten verwendet, um einzelne Bereiche der Plattformarbeit zu adressieren – wie etwa Gundert und Leschke in ihrer Studie von 2024 zeigen. Zur Abgrenzung des Untersuchungsgegenstands unterscheidet der vorliegende Beitrag zwischen ortsungebundener Plattformarbeit (Cloud Work, z. B. freiberufliche Programmierung oder Microtasking) und ortsgebundener Plattformarbeit (Gig-Work, z. B. Fahrdienste und Lieferdienste). Hier werden Gig-Worker bei Lieferdiensten betrachtet, also Beschäftigte mit ortsgebundener Plattformarbeit.

Digitale Arbeitsplattformen können Gig-Work an Solo-Selbstständige vermitteln oder Personen direkt zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistung beschäftigen. In einem Beitrag im IAB-Forum aus dem Jahr 2025 zeigen die Autor*innen, dass Gig-Worker bei App-basierten Lieferdiensten in Deutschland meist abhängig beschäftigt sind, etwa als Fahrer*innen („Rider“) oder Lagerarbeiter*innen („Picker“). Die zugrunde liegende Befragung richtete sich daher an abhängig beschäftigte Gig-Worker von App-basierten Lieferdiensten.

Daten und Methoden

Die Auswertungen basieren auf einer vom IAB durchgeführten Befragung von Gig-Workern und einer Vergleichsgruppe von Hilfsarbeitskräften, die keine Plattformarbeit ausüben. Zur Befragung wurden 45.000 Gig-Worker und 22.500 Hilfsarbeitskräfte aus Städten kontaktiert, in denen mindestens 50 Gig-Worker tätig waren. Der Stichtag der Datenziehung aus der BA-Statistik war der 30. September 2023. Die Online-Befragung erfolgte zwischen Juni und August 2024. Das Analysesample für die Auswertungen besteht aus 2.370 Beschäftigten Gig-Workern bei App-basierten Lieferdiensten und 1.017 Hilfsarbeitskräften.

Die Gig-Worker-Stichprobe ist repräsentativ für die Beschäftigten von elf in Deutschland tätigen bedeutsamen App-basierten Lieferdiensten. Die Auswahl der Lieferdienste erfolgte hinsichtlich der Größe ihrer Bedeutsamkeit in der Branche anhand der App-Charts von Apple und Android, die unter anderem Nutzer*innenzahlen der Plattformen berücksichtigen. Außerdem wurden bei der Auswahl qualitative Untersuchungen zu Arbeitsbedingungen bei App-basierten Lieferdiensten berücksichtigt, die die bedeutsamen Unternehmen dieser ohnehin stark konzentrierten Branche beleuchten. Dazu zählen die Studien von Fairwork aus dem Jahr 2022 und die von Annekathrin Müller aus dem Jahr 2024.

Die Stichprobe der Hilfsarbeitskräfte ist repräsentativ für Beschäftigte in Helferberufen nach der Klassifikation der Berufe 2010, die in Städten arbeiten, in denen auch Gig-Worker anzutreffen sind. Um Unterschiede in der Teilnahmewahrscheinlichkeit zwischen Personen mit unterschiedlichen sozioökonomischen Merkmalen auszugleichen und um die Merkmale der Stichprobe den Merkmalen der Grundgesamtheit anzupassen, wurden Survey-Gewichte berechnet.

Unterschiede in den Antworten der Gig-Worker und der Vergleichsgruppe können sowohl auf Eigenschaften der Gig-Work als auch auf Unterschiede der Personenmerkmale von Gig-Workern und der Vergleichsgruppe zurückzuführen sein. Deshalb wurden mit linearen Regressionen zusätzlich „bereinigte“ Differenzen berechnet, bei denen Unterschiede in den Antworten hinsichtlich Alter, Geschlecht, Nationalität, Art der Beschäftigung (Vollzeit, Teilzeit, Minijob oder Werkstudent*in), Job-Dauer und Bundesland kontrolliert wurden. Diese bereinigten Differenzen lassen deshalb eher auf Gig-Work als Ursache schließen. Die unbereinigten und bereinigten Differenzen sind in Tabelle 1 ausgewiesen.

In aller Kürze

- Arbeit auf digitalen Lieferdienstplattformen ist für die Steuerung und Kontrolle durch algorithmisches Management prädestiniert.

- Die Mehrheit der dort beschäftigten Gig-Worker gibt an, dass die Lieferdienstplattformen Managementaufgaben wie die Zuweisung und Kontrolle von Arbeitsaufträgen mithilfe digitaler Arbeitsmittel automatisieren.

- Der Einsatz algorithmischen Managements erzeugt bei fast jedem zweiten betroffenen Gig-Worker von App-basierten Lieferdiensten das Gefühl, durch digitale Arbeitsmittel überwacht zu werden. Dies führen sie vor allem auf die automatisierte Kontrolle der Arbeitsaufgaben und des Arbeitstempos, aber auch auf die digitale Standortverfolgung zurück

Literatur

Fairwork (2022): Fairwork Germany Ratings 2021: Labour Standards in the Platform Economy. Berlin, Germany; Oxford, United Kingdom.

Fernández-Macías, Enrique; Cesira Urzì Brancati, Maria; Wright, Sally; Pesole, Annarosa (2023): The platformisation of work. Joint Research Centre (Seville Site): Sevilla, Spain.

Friedrich, Martin; Helm, Ines; Jost, Ramona; Lang, Julia; Müller, Christoph (2024): Gig-Work bei Lieferdiensten in Deutschland: Beschäftigung hat in den letzten Jahren stark zugenommen. In: IAB-Forum, 3.4.2024.

Friedrich, Martin; Helm, Ines; Lang, Julia; Müller, Christoph (2025): Lieferdienste in Deutschland: Solo-Selbstständigkeit hat zwischen 2018 und 2021 stark abgenommen. In: IAB-Forum, 4.6.2025.

Gundert, Stefanie; Leschke, Janine (2024): Challenges and potentials of evaluating platform work against established job-quality measures. Economic and Industrial Democracy, 45 (3), S. 696–718.

Müller, Annekathrin (2024): Expertise: Liefern in prekären Verhältnissen. Arbeitsbedingungen bei Lebensmittel- und Essenslieferdiensten in Berlin. Berlin: ArbeitGestalten.

OECD/ILO/European Union (2023): Handbook on Measuring Digital Platform Employment and Work. Paris: OECD Publishing.

Bild: JOURNEY STUDIO7 / stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250923.01

Friedrich, Martin; Helm, Ines; Lang, Julia; Müller, Christoph (2025): Algorithmisches Management bei App-basierten Lieferdiensten: Fast die Hälfte der betroffenen Gig-Worker fühlt sich dadurch überwacht, In: IAB-Forum 23. September 2025, https://iab-forum.de/algorithmisches-management-bei-app-basierten-lieferdiensten-fast-die-haelfte-der-betroffenen-gig-worker-fuehlt-sich-dadurch-ueberwacht/, Abrufdatum: 17. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Martin Friedrich

- Ines Helm

- Julia Lang

- Christoph Müller

Dr. Martin Friedrich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“ am IAB.

Dr. Martin Friedrich ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“ am IAB. Prof. Dr. Ines Helm ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“ am IAB.

Prof. Dr. Ines Helm ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“ am IAB. Dr. Julia Lang ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.

Dr. Julia Lang ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB. Christoph Müller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.

Christoph Müller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.