28. Juli 2025 | Beschäftigungsformen, Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen

In familienfreundlichen Betrieben nehmen Väter häufiger Elternzeit in Anspruch

In Deutschland unterbrechen Mütter nach der Geburt eines Kindes in der Regel ihre berufliche Laufbahn, um sich um das Neugeborene zu kümmern, während Väter ihre Erwerbstätigkeit häufig nicht oder nur sehr kurz unterbrechen. Diese geschlechtsspezifische Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit bleibt auch in den Folgejahren oft bestehen: Mütter kleiner Kinder sind weiter vorrangig für die Haushalts- und Familienarbeit zuständig und arbeiten meist in Teilzeit.

Um negative Folgen für die Karriere von Müttern abzufedern und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern, wurde in Deutschland im Jahr 2007 das Elterngeld eingeführt. Die Reform setzte neue Anreize für Väter, sich stärker an der Kinderbetreuung zu beteiligen. Um sie zu ermutigen, Elternzeit zu nehmen, wurden die sogenannten Partnermonate eingeführt: Diese zwei zusätzlichen Monate Elterngeld gibt es für Familien nur, wenn beide Elternteile mindestens zwei Monate Elterngeld beziehen.

Tatsächlich ist in der Folge der Anteil an Vätern, die Elterngeld in Anspruch nehmen, kontinuierlich gestiegen. Er lag nach Zahlen des Statistischen Bundesamts zuletzt bei 46 Prozent – für die Jahre von 2007 bis 2014 sind es zwischen 21 und 35 Prozent. Allerdings zeigen diese Zahlen auch, dass noch immer mehr als die Hälfte aller Väter kein Elterngeld beziehen. Zudem legt die Elterngeldstatistik dar, dass drei Viertel aller Väter, die Elterngeld beziehen, nur die zwei „Vätermonate“ in Anspruch nehmen, die andernfalls verfallen würden, während die Mütter nach wie vor den Hauptteil der Elternzeit in Anspruch nehmen.

Fragt man Väter, warum sie nicht (oder nur kurz) in Elternzeit gehen, so wird als einer der Hauptgründe die Angst vor beruflichen Nachteilen genannt. Das geht unter anderem aus dem Väterreport 2023 des Bundesfamilienministeriums hervor. Das betriebliche Umfeld der Väter spielt offensichtlich eine zentrale Rolle für ihre Entscheidung. Gerade in familienfreundlichen Betrieben dürfte es Männern deshalb leichter fallen, sich für eine familienbedingte Erwerbsunterbrechung zu entschließen.

Es stellt sich daher die Frage, ob Väter in Betrieben, in denen familienfreundliche Maßnahmen angeboten werden, häufiger und gegebenenfalls länger in Elternzeit gehen als Väter, die in Betrieben ohne derlei Maßnahmen beschäftigt sind. Hierfür werden nachfolgend verheiratete Väter betrachtet, deren erstes Kind zwischen 2007 und 2014 geboren wurde.

Bildung eines Index für Familienfreundlichkeit im Betrieb

Ein sichtbarer Indikator für die Familienfreundlichkeit eines Betriebs sind konkret vorhandene familienfreundliche Maßnahmen. Solche Angebote signalisieren Beschäftigten, dass der Betrieb die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv unterstützt. Sie können entsprechend auf eine Betriebskultur hinweisen, in der es auch Männern leichter fällt, für Betreuungsaufgaben ihre Erwerbstätigkeit eine gewisse Zeit zu unterbrechen.

Angelehnt an den Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2016 werden für die Analyse folgende betriebliche Maßnahmen als Indikator für ein familienfreundliches Betriebsklima herangezogen:

- Kinderbetreuungsangebote (zum Beispiel Betriebskindergärten und -krippen oder entsprechende finanzielle Unterstützung)

- Angebote in der Elternzeit (zum Beispiel Weiterbildung)

- Langzeitkonten zur Freistellung für Familienzeiten

Um die Familienfreundlichkeit eines Betriebs zu messen, wird unterschieden, wie viele der genannten Maßnahmen ein Betrieb anbietet – von keiner bis zu allen drei. Je mehr solche Maßnahmen vorhanden sind, desto eher dürften Beschäftigte den Betrieb und die Betriebskultur auch als familienfreundlich wahrnehmen.

Väter aus Betrieben mit vielen familienfreundlichen Maßnahmen nehmen häufiger Elternzeit

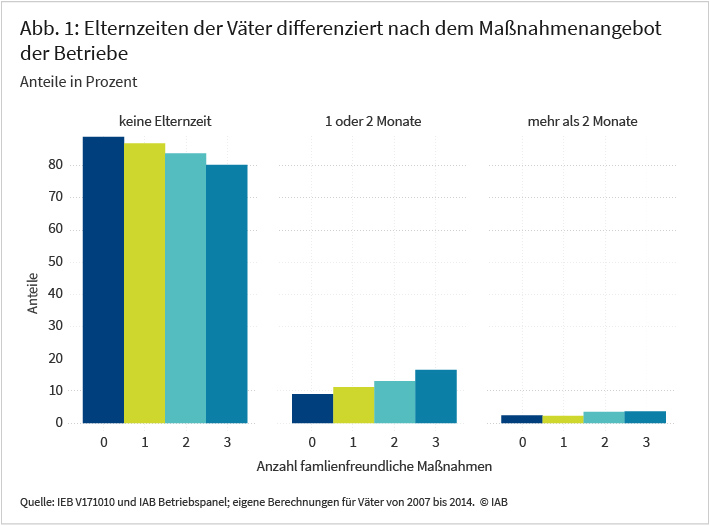

Im Folgenden werden die Anteile an verheirateten Vätern betrachtet, die jeweils (a) keine Elternzeit in Anspruch nehmen, (b) bis zu zwei Monate Elternzeit in Anspruch nehmen und (c) mehr als zwei Monate Elternzeit in Anspruch nehmen, differenziert danach, wie viele der genannten familienfreundlichen Maßnahmen der Betrieb anbietet, in dem die Väter vor der Geburt beschäftigt sind (siehe Abbildung 1).

Dabei zeigt sich: Je mehr familienfreundliche Maßnahmen ein Betrieb anbietet, desto geringer ist der Anteil an Vätern, die keine Elternzeit nehmen. So unterbrachen in Betrieben ohne Maßnahmen 88 Prozent der Väter ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt des ersten Kindes nicht. In Betrieben mit allen drei Maßnahmen liegt dieser Anteil nur noch bei 81 Prozent. Väter aus Betrieben mit einer oder zwei familienfreundlichen Maßnahmen ordnen sich in der Mitte ein.

Betrachtet man den Anteil an Vätern, die ein bis maximal zwei Monate Elternzeit in Anspruch nehmen, zeigen sich auch hier deutliche Unterschiede danach, ob der Betrieb familienfreundliche Maßnahmen anbietet oder nicht. In Betrieben ohne jegliche Maßnahme unterbrechen 10 Prozent der Väter für bis zu zwei Monate ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt des ersten Kindes. In Betrieben mit allen drei familienfreundlichen Maßnahmen sind dagegen es 15 Prozent.

Für längere Unterbrechungen von mehr als zwei Monaten scheinen die familienfreundlichen Maßnahmen des Betriebs hingegen eine geringere Rolle zu spielen: Der Anteil der Väter, die länger als zwei Monate in Elternzeit gehen, liegt in allen betrachteten Betrieben nur zwischen 2 und 4 Prozent.

Auch bei der Berücksichtigung weiterer Merkmale bleibt der Zusammenhang bestehen

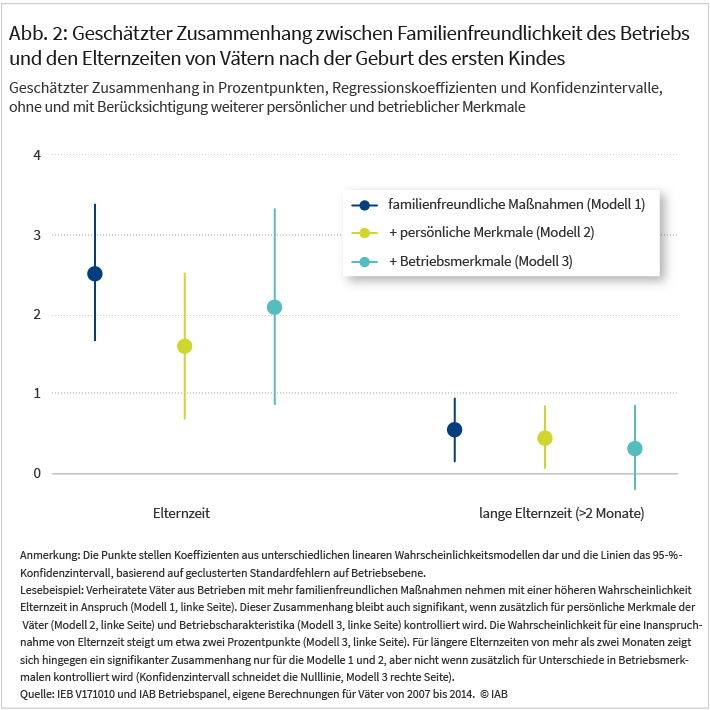

Um festzustellen, ob die beobachteten Zusammenhänge zwischen dem Index für Familienfreundlichkeit und der Inanspruchnahme von Elternzeit durch Väter auch unter Berücksichtigung weiterer persönlicher und betrieblicher Merkmale Bestand haben, wurden in einem nächsten Schritt sogenannte mutiple Regressionen durchgeführt.

Ob Väter generell Elternzeit in Anspruch nehmen beziehungsweise ob die Elternzeit mehr als zwei Monate beträgt, stellt jeweils die zu erklärende Variable dar. Modell 1 besteht aus einer simplen Korrelation des Index für Familienfreundlichkeit mit diesen beiden Variablen. In Modell 2 werden zusätzlich persönliche Merkmale der Väter herangezogen. Dazu gehören Bildung, Alter, Staatszugehörigkeit sowie Einkommen, Betriebszugehörigkeit und Tage in Erwerbstätigkeit in den zwei Jahren vor der Geburt. Denn es wäre möglich, dass sich Väter aus Betrieben mit unterschiedlicher Familienfreundlichkeit auch systematisch in ihren persönlichen Merkmalen unterscheiden und die beobachteten Zusammenhänge darauf zurückzuführen sind. In Modell 3 fließen zudem weitere betriebliche Charakteristika ein: Branche, Beschäftigtenstruktur (Zahl der Beschäftigten und Frauenanteil), Tarifbindung, Vorhandensein eines Betriebsrats, Sitz in Ost- oder Westdeutschland sowie die Frage, ob es sich um einen öffentlichen Betrieb handelt.

Abbildung 2 zeigt den Zusammenhang zwischen der Familienfreundlichkeit des Betriebs und der Inanspruchnahme von Elternzeit für jedes dieser drei Modelle, und zwar sowohl generell als auch für die Inanspruchnahme von Elternzeit über zwei Monate hinaus.

Bei der Frage der generellen Inanspruchnahme von Elternzeit (linker Teil der Abbildung) bestätigt Modell 1 die rein deskriptive Beobachtung aus Abbildung 1: Je mehr familienfreundliche Maßnahmen ein Betrieb anbietet, desto wahrscheinlicher gehen Väter in Elternzeit. Dieser Zusammenhang ist statistisch signifikant. Dieser signifikante Zusammenhang bleibt auch bestehen, wenn die persönlichen Merkmale der Väter (Modell 2) und weitere betriebliche Charakteristika (Modell 3) berücksichtigt werden. Er wird aber etwas schwächer.

Betrachtet man die Auswirkungen auf eine längere Elternzeit von über zwei Monaten (rechter Teil der Abbildung), zeigt sich ein differenziertes Bild. In den ersten beiden Modellen, in denen lediglich die Anzahl an familienfreundlichen Maßnahmen in die Berechnung einfließen (Modell 1), beziehungsweise zusätzlich für persönliche Merkmale des Vaters kontrolliert wird (Modell 2), ist der Zusammenhang zwar positiv signifikant, aber deutlich geringer als in den Modellen zur generellen Inanspruchnahme. Kontrolliert man auch für die Unterschiede im Betrieb (Modell 3), wird der beobachtete Zusammenhang insignifikant. Insgesamt scheint sich die Familienfreundlichkeit im Betrieb sehr wohl positiv auf die grundsätzliche Entscheidung für die Inanspruchnahme einer Elternzeit auszuwirken. Sie scheint allerdings keine bedeutsame Rolle dafür zu spielen, ob die Väter ihre Erwerbstätigkeit für einen längeren Zeitraum unterbrechen, um sich der Kinderbetreuung anzunehmen.

Fazit

Nach der Geburt eines Kindes nehmen noch immer mehr als die Hälfte aller Väter keine Elternzeit in Anspruch. In den hier verwendeten Daten für die Geburten von 2007 bis 2014 sind es sogar noch rund 80 Prozent. Befragungen legen nahe, dass dies häufig aus Sorge vor Karrierenachteilen geschieht. Der Betrieb und das betriebliche Arbeitsklima scheinen also eine zentrale Rolle in der Entscheidung der Väter für oder gegen Elternzeit zu spielen.

Den hier dargestellten Befunden zufolge bestehen tatsächlich Unterschiede, ob Väter Elternzeit in Anspruch nehmen, wenn dabei die Zahl der familienfreundlichen Maßnahmen im Betrieb berücksichtigt wird. So gehen Väter wahrscheinlicher in Elternzeit, wenn die Familienfreundlichkeit im Betrieb ausgeprägter ist.

Dieser Zusammenhang zeigt sich auch in multivariaten Modellen, bei denen persönliche Merkmale der Väter, wie Bildung, sowie weitere Unterschiede im betrieblichen Kontext berücksichtigt werden. Die Familienfreundlichkeit im Betrieb führt allerdings nicht dazu, dass die Elternzeit über die zwei „Vätermonate“ hinaus verlängert wird.

Familienfreundliche Maßnahmen in Betrieben dürften also von den Beschäftigten wahrgenommen werden und können Anreize für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie setzen. Auch wenn nach wie vor Mütter die Hauptlast der Kinderbetreuung schultern, können diese Maßnahmen sowie eine familienfreundliche Betriebskultur ein höheres Engagement von Vätern in der Kinderbetreuung fördern und damit ein zentrales Instrument zum Abbau von Geschlechterungleichheit sein.

So zeigt beispielsweise ein IAB-Kurzbericht von Corinna Frodermann und Kolleg*innen aus dem Jahr 2023, dass die Inanspruchnahme von Elternzeit durch Väter auch damit einhergeht, dass deren Partnerinnen schneller auf den Arbeitsmarkt zurückkehren. Wichtig ist dabei zu betonen, dass Betriebe nicht zwingend diese formellen Maßnahmen zu Familienfreundlichkeit einführen müssen. Die drei Maßnahmen, auf denen der Index beruht, dienen hier nur als messbare Indikatoren. Entscheidend ist das familienfreundliche Klima generell, das durchaus auch mit anderen Mitteln umgesetzt werden könnte.

Daten

Die Untersuchungen basieren auf administrativen Daten der Bundesagentur für Arbeit (Integrierte Erwerbsbiografien – IEB, V171010). Diese vereinigen vollständige und aufbereitete Prozessdaten unterschiedlicher Datenquellen und liefern damit tagesgenaue Informationen unter anderem zu den Erwerbsverläufen sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigter in Deutschland.

Um diese Daten für die Forschungsfrage nutzbar zu machen, wird ein dreistufiges Verfahren verwendet: Zunächst wird die Geburt des ersten Kindes für Mütter identifiziert, nach dem Vorgehen von Müller et al (2022). Im nächsten Schritt wird ein Paaridentifikator verwendet, der für den Zeitraum von 2001 bis 2014 die passenden Väter identifiziert (siehe dazu Bächmann et al. 2021).

Einschränkend ist festzuhalten, dass sich die hier besprochenen Ergebnisse ausschließlich auf verheiratete Väter beziehen. Für diese Väter werden Erwerbsunterbrechungen in Folge einer Elternzeitmeldung ihrer Arbeitgeber innerhalb der ersten 14 Monate nach der Geburt des ersten Kindes betrachtet. Dabei ist aufgrund des Meldeverfahrens der Arbeitgeber jedoch eine systematische Untererfassung von kurzen einmonatigen Elternzeiten möglich, die bei der Ergebnisinterpretation immer mitgedacht werden muss.

Im letzten Schritt werden die Daten um Informationen zu familienfreundlichen Maßnahmen aus dem IAB Betriebspanel (siehe Bellmann et al 2024) erweitert, die in regelmäßigen Abständen erfragt werden; dadurch wird es möglich, den betrieblichen Kontext, in den die Väter eingebettet sind, abzubilden.

Für 7.857 Väter aus 2.473 Betrieben konnten passende Betriebspanelinformationen zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes zugespielt werden. Sie bilden die Basis der Analysen. Betrachtet man die Branchenstruktur der analysierten Betriebe, zeigt sich, dass das verarbeitende Gewerbe in den Daten stark vertreten ist (57 % der Stichprobe). Innerhalb des verarbeitenden Gewerbes macht die Autoindustrie den größten Teil aus. Aufgrund dieses selektiven Samples kann keine Repräsentativität beansprucht werden.

Zudem lassen sich anhand der Daten momentan nur Übergänge in Vaterschaft zwischen 2007 und 2014 beobachten. Entsprechend wichtig wäre es, die Analysen für einen neueren Zeitraum zu wiederholen. Die Daten des Statistischen Bundesamt legen nahe, dass der Anteil der Väter, die auf Elternzeit komplett verzichten, inzwischen geringer ausfällt.

In aller Kürze

- Verheiratete Väter, die vor der Geburt ihres ersten Kindes in Betrieben beschäftigt sind, die formelle familienfreundliche Maßnahmen anbieten, unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit nach der Geburt des Kindes häufiger als Väter aus Betrieben ohne derartige Maßnahmen.

- Dabei zeigen sich Unterschiede nach der Zahl der familienfreundlichen Maßnahmen: 10 Prozent der Väter unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit für ein bis zwei Monate, wenn der Betrieb keine Maßnahme anbietet, während 15 Prozent der Väter für ein bis zwei Monate in Elternzeit geht, wenn der Betrieb drei verschiedene familienfreundliche Maßnahmen anbietet. Väter aus Betrieben mit einer oder zwei familienfreundlichen Maßnahmen ordnen sich dazwischen ein.

- Die beobachteten Zusammenhänge zwischen der Familienfreundlichkeit im Betrieb und der Inanspruchnahme von Elternzeit durch verheiratete Väter bleiben auch bestehen, wenn weitere betriebliche und persönliche Merkmale berücksichtigt werden.

- Ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Familienfreundlichkeit im Betrieb und einer Inanspruchnahme von Elternzeit für mehr als zwei Monate lässt sich jedoch nicht finden.

Literatur

Bächmann, Ann-Christin; Frodermann, Corinna; Lochner, Benjamin; Oberfichtner, Michael; Trenkle, Simon (2021): Identifying Couples in Administrative Data for the years 2001–2014. FDZ-Methodenreport Nr. 3 (en).

Bellmann, Lisa; Genicke, Miriam; Kohaut, Susanne; Möller, Iris; Schwengler, Barbara; Tschersich, Nikolai; Umkehrer, Matthias (2024): IAB Establishment Panel (IAB-BP) 1993-2023. FDZ-Datenreport Nr. 10 (en).

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (2023): Väterreport 2023.

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2016): Unternehmensmonitor Familienfreundlichkeit 2016.

Frodermann, Corinna; Filser, Andreas; Bächmann, Ann-Christin (2023): Elternzeiten von verheirateten Paaren: Mütter kehren meist schneller auf den Arbeitsmarkt zurück, wenn ihre Partner Elternzeit nehmen. IAB-Kurzbericht Nr. 1.

Müller, Dana; Filser, Andreas; Frodermann, Corinna (2022): Update: Identifying mothers in administrative data. FDZ-Methodenreport Nr. 1 (en).

Statistisches Bundesamt (2025): Statistik zum Elterngeld – Väterbeteiligung nach Jahren.

Bild: Jacob Lund / stockadobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250728.01

Seidlitz, Arnim; Bächmann, Ann-Christin ; Frodermann, Corinna (2025): In familienfreundlichen Betrieben nehmen Väter häufiger Elternzeit in Anspruch, In: IAB-Forum 28. Juli 2025, https://iab-forum.de/in-familienfreundlichen-betrieben-nehmen-vaeter-haeufiger-elternzeit-in-anspruch/, Abrufdatum: 19. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Arnim Seidlitz

- Ann-Christin Bächmann

- Corinna Frodermann

Dr. Arnim Seidlitz ist seit Juli 2023 PostDoc in der Forschungsgruppe des Direktors am IAB.

Dr. Arnim Seidlitz ist seit Juli 2023 PostDoc in der Forschungsgruppe des Direktors am IAB. Dr. Ann-Christin Bächmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsdatenzentrum (FDZ) der Bundesagentur für Arbeit (BA) im IAB und in der Forschungsgruppe des Direktors

Dr. Ann-Christin Bächmann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsdatenzentrum (FDZ) der Bundesagentur für Arbeit (BA) im IAB und in der Forschungsgruppe des Direktors Dr. Corinna Frodermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB.

Dr. Corinna Frodermann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB.