2. Oktober 2025 | Serie „Bürgergeld“

Leistungsminderungen im Jobcenter: Viele Menschen im Bürgergeldbezug kennen die tatsächlichen Kürzungsbeträge nicht

Anfang 2025 wurden gut 1.200 Bürgergeldbeziehende gefragt, warum sie Bürgergeld beziehen und wie sie den Kontakt mit dem Jobcenter wahrnehmen. Außerdem sollten sie einschätzen, um welchen Betrag der Regelbedarf gekürzt werden kann, wenn die Betroffenen entweder einen Termin verpassen oder sich mehrmals weigern, eine Arbeit aufzunehmen (Informationen zur Befragung finden Sie im Infokasten „Daten und Methoden“).

Am häufigsten kürzt das Jobcenter das Bürgergeld, wenn ein so genanntes Meldeversäumnis vorliegt. Ein Beispiel: Wer einen Anspruch auf den vollen Regelbedarf von 563 Euro Bürgergeld hat und trotz schriftlicher Einladung einen Termin im Jobcenter verpasst, muss mit einer Kürzung von rund 56 Euro (10 %) rechnen. Vor jeder Kürzung muss das Jobcenter schriftlich mit einer Rechtsfolgenbelehrung über die Kürzungsmöglichkeit informiert haben. Es prüft außerdem, ob ein wichtiger Grund – zum Beispiel Arbeitsunfähigkeit – vorlag oder durch die Kürzung eine außergewöhnliche Härte – zum Beispiel Obdachlosigkeit – entstehen könnte. In solchen Fällen soll keine Leistungsminderung erfolgen.

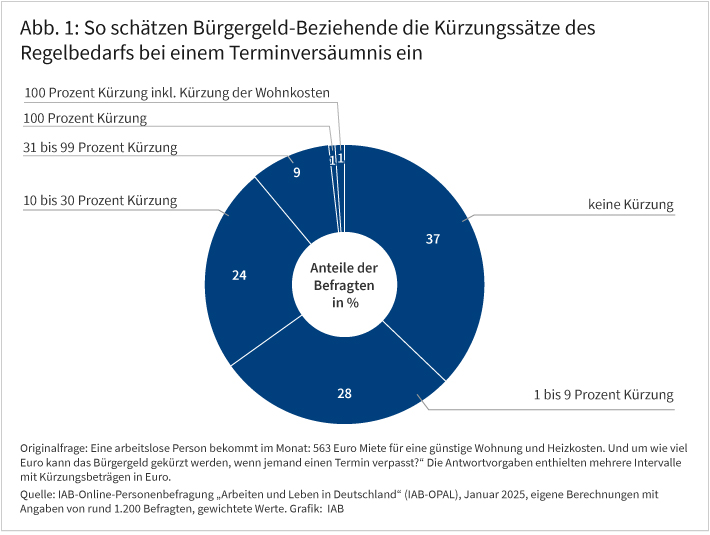

Rund 65 Prozent unterschätzen die Höhe der Kürzung bei einem verpassten Termin

Die Statistik der Bundesagentur für Arbeit zählte im Mai 2025 rund 34.000 neu begonnene Kürzungszeiträume wegen verpassten Terminen. Das sind rund 87 Prozent der in diesem Monat neu umgesetzten Leistungsminderungen. Rund 24 Prozent der befragten Bürgergeldbeziehenden gaben einen Kürzungsbereich an, der die korrekte Höhe der Kürzung für eine Person mit Anspruch auf 563 Euro Regelbedarf bei einem verpassten Termin umfasst. 65 Prozent unterschätzten die Kürzungshöhe und 11 Prozent tippten auf deutlich höhere Kürzungsbereiche für einen verpassten Termin als gesetzlich vorgesehen (siehe Abbildung 1, zur Diskussion methodischer Unschärfen siehe Infokasten „Daten und Methoden“).

Leistungsminderungen kommen auch zum Einsatz, wenn eine sogenannte Pflichtverletzung vorliegt. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn jemand einen Bewerbungskurs abbricht oder dem Jobcenter gegenüber nicht nachweisen kann, sich ausreichend um Arbeit bemüht zu haben.

Die erste Pflichtverletzung zieht bei Anspruch auf vollen Regelbedarf für Alleinlebende eine Leistungsminderung von rund 56 Euro (10 %) nach sich. Die zweite Pflichtverletzung wird mit insgesamt 225 Euro (20 %) über zwei Monate hinweg sanktioniert, die dritte Pflichtverletzung mit insgesamt 507 Euro (30 %), verteilt auf drei Monate. Im Mai 2025 wurden bundesweit über 5.000 Leistungsminderungen aufgrund von Pflichtverletzungen verhängt.

Darüber hinaus ist seit März 2024 eine 100-Prozent-Kürzung des Regelsatzes vorgesehen, wenn jemand ein konkret bestehendes und zumutbares Arbeitsangebot ablehnt und außerdem schon im Vorjahr von einer Bürgergeldkürzung aufgrund bestimmter Pflichtverletzung betroffen war. Dies bedeutet für eine alleinstehende arbeitslose Person einen Leistungsentzug in Höhe von maximal 1.126 Euro, verteilt auf zwei Monate. Das Jobcenter zahlt in dieser Zeit die Wohnkosten. Diese Kürzungsmöglichkeit kommt fast nie zum Einsatz (lesen Sie dazu auch einen aktuellen Beitrag von Maximilian Schiele und anderen im IAB-Forum).

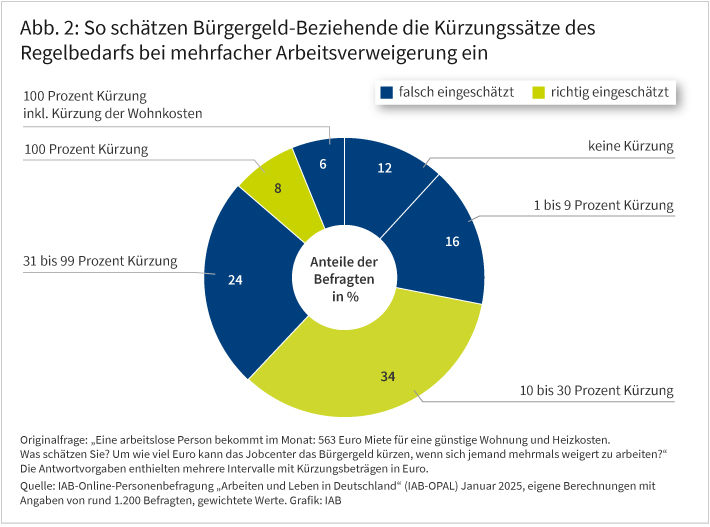

Diese gesetzlichen Regelungen ermöglichen bei „mehrfacher Arbeitsverweigerung“, wie das IAB es im Fragentext vereinfacht formulierte, also entweder die 100-Prozent-Kürzung oder Leistungsminderungen um 20 oder um 30 Prozent. Welcher Kürzungssatz genau zur Anwendung kommt, hängt vor allem davon ab, um die wievielte Arbeitsverweigerung es sich handelt, beziehungsweise ob für die betroffene Person eine Stelle vorhanden ist, die sie unmittelbar annehmen könnte.

Es gab demzufolge zwei richtige Antworten auf die Frage, um wieviel Euro das Jobcenter bei mehrfacher Arbeitsverweigerung kürzen kann: Zum einen schätzten 8 Prozent der Befragten mit der Antwort „100-Prozent-Kürzung“ richtig (siehe Abbildung 2). Ebenfalls richtig lagen die 34 Prozent der Befragten, die den Bereich „10 bis 30 Prozent“ ankreuzten. Weit über die Hälfte der Befragten schätzte die rechtlich möglichen Kürzungshöhen aufgrund mehrfacher Arbeitsverweigerung falsch ein, wenn man bei der Einschätzung Kürzungshöhen für eine alleinstehende Person mit Anspruch auf 563 Euro abfragt.

Die letztes Jahr neu eingeführte 100-Prozent-Kürzung scheint also sehr wenigen bekannt zu sein. Denn sie kam bisher kaum zur tatsächlichen Umsetzung, wie in dem oben bereits erwähnten Beitrag im IAB-Forum ausgeführt wird. Im Antwortverhalten der Bürgergeld-Beziehenden zeigt sich sowohl eine Über- als auch Unterschätzung der Kürzungshöhen aufgrund mehrfacher Arbeitsverweigerung, wenn man den Bereich „10 bis 30 Prozent“ als die faktisch relevanten Kürzungshöhen unterstellt.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang der IAB-Forschungsbericht 4/2025 von Magdalena Köppen und anderen. Die Autor*innen haben in ausführlichen Gesprächen mit einigen Bürgergeldbeziehenden herausgearbeitet, dass diese grundsätzlich um ihre Mitwirkungspflichten und um die Möglichkeit von Kürzungen wissen. Allerdings beschrieben sie dieses Wissen als vage. Weder die Gründe für Kürzungen noch deren jeweilige Höhe waren den meisten Befragten im Detail bekannt.

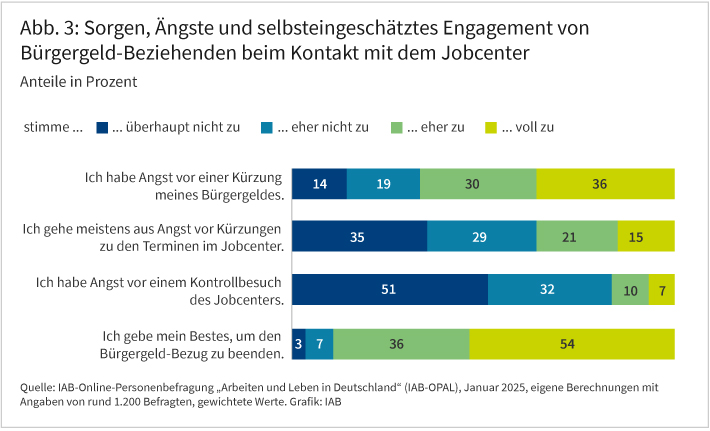

Ungeachtet dieser Informationslücken haben 66 Prozent der Bürgergeldbeziehenden nach eigenen Angaben zumindest tendenziell Angst vor Leistungskürzungen (siehe Abbildung 3). Bereits eine Umfrage aus dem Jahr 2023, also noch vor Einführung der 100-Prozent-Kürzung, war zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen (lesen Sie hierzu einen aktuellen Beitrag von Monika Senghaas und anderen im IAB-Forum). Die von den Betroffenen geäußerte Angst vor Leistungsminderungen hat also nach der Einführung der 100-Prozent-Kürzungen nicht zugenommen.

Andere aktuell abgefragte Sorgen, Ängste und deren Folgen sind weniger weit verbreitet als die vor Leistungsminderungen. Rund 36 Prozent geben an, meistens aus Angst vor Kürzungen die Jobcenter-Termine wahrzunehmen. Angst vor Kontrollbesuchen des Jobcenters berichten mit 17 Prozent deutlich weniger Bürgergeldbeziehende.

Gesundheitliche Einschränkungen werden am häufigsten als Grund für den Bezug von Bürgergeld genannt

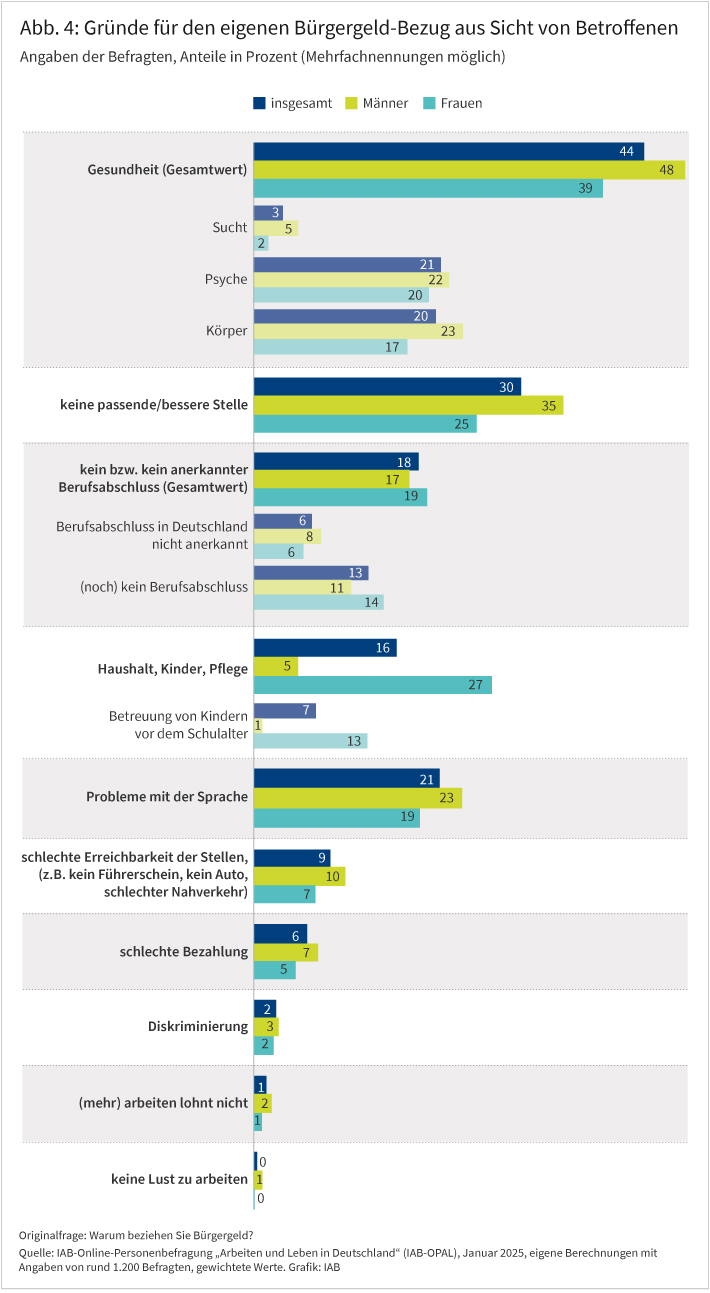

Neun von zehn Befragten, so ein weiteres Ergebnis der aktuellen Befragung, geben an, (eher) ihr Bestes zu tun, um den Bürgergeldbezug zu beenden (siehe Abbildung 3). Damit stellt sich die Frage, warum sie trotzdem auf das Bürgergeld angewiesen sind. Der nach eigener Angabe häufigste Grund sind gesundheitliche Einschränkungen: 48 Prozent der Männer und 39 Prozent der Frauen geben dies als Grund an (siehe Abbildung 4). Psychische Probleme spielen dabei mit insgesamt 21 Prozent ähnlich häufig eine Rolle wie körperliche mit 20 Prozent. Rund 3 Prozent der Befragten führen eine Suchterkrankung an.

Viele Menschen beziehen auch deswegen Bürgergeld, weil sie aufgrund ihrer angeschlagenen Gesundheit allenfalls stundenweise arbeiten können. Sie gelten laut deutschem Recht dennoch als erwerbsfähig, denn Erwerbsfähigkeit liegt bereits dann vor, wenn jemand in der Lage ist, unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden am Tag zu arbeiten. Da diese Stundengrenze relativ gering angesetzt ist, beziehen auch Menschen Bürgergeld, die aufgrund ihrer Gesundheit nur einen Minijob aufnehmen können und deshalb keine Chance haben, vom Bürgergeld unabhängig zu leben.

30 Prozent der Befragten finden nach eigenen Angaben keine passende Stelle

Keine passende Stelle zu finden, ist der mit 30 Prozent am zweithäufigsten genannte Grund für den Bezug von Bürgergeld: Er betrifft nach eigener Angabe ein Viertel der befragten Frauen und ein Drittel der befragten Männer (siehe Abbildung 4). Der Arbeitsmarkt hält zwar offene Stellen bereit – allerdings zum einen nicht genug für alle Bürgergeldbeziehenden. Zum anderen stellen sie teils zu hohe Ansprüche an aus ihrer Sicht passende Stellen.

Der Löwenanteil der Übergänge aus der Grundsicherung in den Arbeitsmarkt erfolgt in Hilfstätigkeiten. In einem 2021 im IAB-Forum erschienenen Beitrag bezifferte Katharina Grienberger diesen Anteil auf 80 Prozent. Dabei reicht die Zahl der offenen Stellen für solche Hilfstätigkeiten bei weitem nicht aus: Im ersten Quartal 2025 gab es davon knapp 332.000. Dem standen rund 1,8 Millionen arbeitslos gemeldete Bürgergeldbeziehende gegenüber. Diese Diskrepanz kann sich durch überlagernde Vermittlungshemmnisse verschärfen, etwa durch den oben erwähnten Umstand, wonach viele Betroffene nur stundenweise arbeiten können.

Ein weiterer Faktor: Auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind zertifizierte Kenntnisse und Berufsabschlüsse vielfach die Voraussetzung für eine dauerhafte Erwerbstätigkeit. Wenn diese fehlen, kann dies ebenso ein Grund für den Bezug von Bürgergeld sein. So fehlt es 21 Prozent der Befragten nach eigenen Angaben an entsprechenden Sprachkenntnissen, um den Leistungsbezug verlassen zu können. 18 Prozent der Befragten führen fehlende berufliche Abschlüsse an. Dazu gehören sowohl Menschen, deren Berufsabschluss in Deutschland nicht oder noch nicht anerkannt ist (8 %) als auch solche, die (noch) keinen Berufsabschluss haben (11 %).

Erziehung-, Pflege und Haushaltsführung geben 27 Prozent der Frauen als Grund für den Bürgergeldbezug an

Auch die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen oder Haushaltsführung sind häufig der Grund für den Leistungsbezug. Dies betrifft insbesondere Frauen. Insgesamt nennen 16 Prozent dies als Grund für ihren Bürgergeld-Bezug, bei Frauen sind es 27 Prozent. Die Grundsicherung befreit Menschen, die Angehörige pflegen oder unter Dreijährige zu Hause betreuen, unter bestimmten Umständen von der Arbeitsuche.

Unter diese Gruppe fallen allerdings nicht alle Befragten, die häusliche Erziehungs-, Pflege- oder Hausarbeit als Grund angegeben haben. Fehlende oder unpassende Betreuungsmöglichkeiten für ältere Kinder stellen ebenfalls ein Problem dar. Rund 13 Prozent der befragten Frauen geben die Betreuung von Kindern, die noch nicht im Schulalter sind, als Grund für den Bürgergeld-Bezug an. Denn die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit mit Pflege- und Erziehungsarbeit ist nur mit entsprechenden Betreuungsangeboten möglich.

Daneben ist es eine Frage der Präferenzen von Eltern und pflegenden Angehörigen, ob sie solche Angebote nutzen. Beide Aspekte, also sowohl Umfang und Qualität von Unterstützungsangeboten für Pflege und Erziehung als auch persönliche Vorlieben von Eltern und pflegenden Angehörigen, scheinen eine Rolle für den Bürgergeldbezug zu spielen. Dies legt eine hier nicht dargestellte Zusatzauswertung mit sehr kleinen Fallzahlen nahe.

Ein weiterer, deutlich seltener genannter Grund für den Bürgergeldbezug ist die schlechte Erreichbarkeit von Arbeitsstellen (9 %) – etwa, weil kein Führerschein oder kein Auto vorhanden sind oder wegen schlechter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. Andere Gründe für den Bürgergeldbezug sind den Befragten zufolge geringe Löhne (6 %) und empfundene Diskriminierung (2 %). Schließlich gibt eine Minderheit von rund einem Prozent an, Arbeiten lohne sich für sie nicht, und knapp ein halbes Prozent hat nach eigener Angabe keine Lust auf Erwerbsarbeit.

Ob und wie Leistungsminderungen im Einzelfall wirken, dürfte von den jeweiligen Problemlagen der Betroffenen abhängen

Ein näherer Blick auf die Wirkmechanismen von Leistungsminderungen und auf die Gründe für den Bürgergeldbezug macht deren Potenzial, aber auch deren Grenzen deutlich: Leistungsminderungen erhöhen den finanziellen Druck, eine Arbeit aufzunehmen oder aktiv nach einer Beschäftigung zu suchen. Die Aussicht auf eine Minderung oder den Verlust des Bürgergeldes kann die Motivation steigern, sich um einen Job zu bemühen. Aufgrund dieser Mechanismen können Sanktionen durch ihre bloße Existenz positiv auf Beschäftigungsaufnahme wirken, auch wenn sie gar nicht verhängt werden (eine detaillierte Analyse zu diesen Ex-Ante-Effekten findet sich im IAB-Kurzbericht 15/2024 von Markus Wolf).

Wenn Sozialleistungen tatsächlich gekürzt werden, beschleunigt dies zunächst die Aufnahme von Beschäftigung. Jedoch erfolgt der Übergang häufig in niedrigqualifizierte und vergleichsweise schlecht bezahlte, wenig stabile Arbeitsverhältnisse. Auch dies hat Markus Wolf in einer ebenfalls 2024 publizierten Studie gezeigt.

Zudem fehlen eindeutige wissenschaftliche Belege für eine bessere Wirksamkeit von höheren Sanktionen im Vergleich zu geringeren Sanktionen. Darauf wies auch das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil aus dem Jahr 2019 hin. In extremen Fällen, so eine 2012 publizierte Studie von Franziska Schreyer und anderen, können Leistungsminderungen Übergänge in Beschäftigung sogar verhindern.

Diese dürften insbesondere dann helfen, Menschen in Arbeit zu bringen, wenn es sich aus ihrer Sicht nicht lohnt, eine Arbeit aufzunehmen, wenn sie angebotene Stellen unpassend finden oder wenn sie schlicht keine Lust haben, zu arbeiten. Denn Stellenangebote dürften Betroffenen attraktiver erscheinen, wenn der Lohnabstand zwischen Bürgergeld und Lohn nach einer Leistungsminderung größer ausfällt als vorher.

Ein größerer Lohnabstand könnte mit flankierender Beratung im Jobcenter möglicherweise auch die Präferenzen für häusliche Pflege- und Erziehungsarbeit verschieben. Dies setzt allerdings entsprechende Angebote für außerhäusliche Pflege- und Betreuung voraus.

Fazit

Fraglich bleibt letztlich, ob durch höhere Kürzungssätze mehr Personen als bisher den Leistungsbezug verlassen würden. Viele Bürgergeldbeziehende kennen die genauen Kürzungssätze offenbar gar nicht und unterschätzen sie häufig. Auch hat sich nach der Einführung der 100-Prozent-Leistungsminderungen der Anteil derjenigen, die angeben, Angst vor Bürgergeldkürzungen zu haben, kaum verändert.

Die Beschäftigungschancen von vielen Bürgergeldbeziehenden sind mit Leistungsminderungen vermutlich allenfalls indirekt adressierbar. Menschen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen Bürgergeld bekommen, und solche mit Qualifikationsdefiziten dürfte es meist an passenden Jobangeboten fehlen. Daran dürften Leistungsminderungen nur wenig ändern.

Für die Beratung und Vermittlung im Jobcenter könnten leicht zugängliche und in einfacher Sprache gehaltene Informationen über Leistungsminderungen und deren Umsetzung für viele Bürgergeldbeziehende hilfreich sein. Damit ließen sich einerseits unnötige Ängste vor Kürzungen des Existenzminimums reduzieren und eine tragfähige Vertrauensbasis für Beratung und Vermittlung im Jobcenter unterstützen. Andererseits könnte ein realistisches Bild über mögliche Leistungsminderungen, deren Höhe oft unterschätzt wird, die Verbindlichkeit der Mitwirkungspflichten besser hervorheben und damit möglicherweise die Wirksamkeit von Leistungsminderungen fördern.

Daten und Methoden

Die Auswertungen beruhen auf Daten einer Kurzbefragung im Rahmen der IAB-Online-Personenbefragung „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL) des IAB (Coban et al. 2024). Im Januar 2025 wurden mehr als 1.200 Bürgergeld-Beziehende zu Erfahrungen mit dem Jobcenter und zu ihrem Wissen über Leistungsminderungen befragt. Personen, mit längerem Bürgergeldbezug, sind in der Stichprobe überrepräsentiert, weil sie auch schon in einer früheren Befragung angegeben hatten, Bürgergeld zu beziehen.

Aufgrund des ausschließlich deutschsprachigen Fragebogens sind Personen mit schlechten Deutschkenntnissen vermutlich unterrepräsentiert. Dies lässt sich durch die vorgenommene Gewichtung nicht zuverlässig ausgleichen und kann zur Verzerrung der Ergebnisse führen. Beispielsweise könnten schlechte Sprachkenntnisse oder nicht anerkannte Abschlüsse tatsächlich noch deutlich häufiger ein Grund für den Bezug von Bürgergeld sein als in der Befragung gemessen.

Da die Gründe für den Bürgergeld-Bezug nach Geschlecht variieren, wurden separate Auswertungen für Frauen und Männer vorgenommen, die Gruppe der Befragten mit diversem Geschlecht für eine separate Auswertung zu klein war, ist sie in den Gesamtauszählungen enthalten.

Wie in jeder Befragung kann soziale Erwünschtheit Antwortverzerrungen hervorrufen. Deshalb könnte beispielsweise der Anteil derjenigen unterschätzt sein, die angeben, keine Lust zum Arbeiten zu haben oder ein Suchtproblem zu haben.

Bei der Abfrage der gesetzlich vorgesehenen Kürzungshöhen galt es, die komplexen gesetzlichen Regeln für die Befragten in einen kurzen, leicht verständlichen Fragentext mit wenigen aggregierten Antwortvorgaben zu übersetzen. Dabei lag der Fokus vor allem darauf, den Befragten ein leicht verständliches Szenario vorzulegen, weniger auf der juristisch exakten Formulierung. Deshalb erfolgte die Abfrage der Höhe von Leistungsminderungen nicht in anteiligen Prozentwerten, wie sie im Gesetz stehen, sondern umgerechnet in absoluten und in größeren Intervallen gestaffelten Eurobeträgen für den einfachen Musterfall einer alleinlebenden arbeitslosen Person.

Weiter konnten im Fragebogen nicht alle juristischen Voraussetzungen für Leistungsminderungen erwähnt werden, dies betrifft etwa die vorherige Rechtsfolgenbelehrung.

Wir unterstellen jedoch, dass die Fragestellung von den Befragten so verstanden wird, dass es um den grundsätzlich möglichen Kürzungsbetrag bei Meldeversäumnissen geht. Unschärfen im Antwortverhalten und in der Interpretation aufgrund dieser methodischen Besonderheiten sind nicht vermeidbar.

In aller Kürze

- Die Bundesregierung möchte mit der geplanten Einführung der „Neuen Grundsicherung“ die Sanktionsregelungen verschärfen, damit Menschen im Bürgergeldbezug intensiver nach Arbeit suchen oder ihre Arbeitszeit ausweiten.

- Einer Befragung des IAB zufolge scheinen nur wenige Bürgergeldbeziehende zu wissen, um welche Beträge das Jobcenter den Regelsatz des Bürgergeldes nach Terminversäumnissen oder bei mehrfacher Weigerung, eine Arbeit anzunehmen, kürzen kann.

- Ungeachtet dieser Wissenslücken haben viele Bürgergeldbeziehende Angst vor Kürzungen ihres Bürgergeldes.

- Bürgergeld-Beziehende beziehen nach eigener Einschätzung am häufigsten Bürgergeld, weil sie krank sind. Mehr als vier von zehn Befragten geben diesen Grund an. Der am zweithäufigsten genannte Grund ist, dass es aus Sicht der Befragten keine passenden offenen Stellen für sie gäbe. Dies geben drei von zehn Befragten an.

- Anstehende Reformen der Grundsicherung sollten nicht nur Leistungsminderungen in den Blick nehmen, sondern auch Lösungen für die komplexen Problemlagen der Betroffenen. Zu diesen Problemlagen gehört neben Qualifikationsdefiziten und häuslicher Erziehungs- und Pflegearbeit je nach Region auch die schlechte Erreichbarkeit von Arbeitsstellen aufgrund unzureichender ÖPNV-Anbindung.

Literatur

Coban, Mustafa; Baisch, Benjamin; Distler, Christine; Schwarz, Stefan; Trappmann, Mark; Weik, Jonas Aljoscha; Wenzig, Claudia; Wilden, Hanna; Zins, Stefan (2024): IAB-OPAL: Mit dem neuen Online-Panel schneller zu belastbaren Befunden kommen. In: IAB-Forum, 11.11.2024.

Grienberger, Katharina et al. (2021): Erwerbslose in der Grundsicherung: Welche Faktoren begünstigen die Aufnahme stabiler Beschäftigungsverhältnisse? In: IAB-Forum, 13.1.2021.

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2025): IAB-Stellenerhebung für das erste Quartal 2025.

Köppen, Magdalena; Bernhard, Stefan; Röhrer, Stefan; Senghaas, Monika (2025): Sanktionierbarkeit aus Sicht von Leistungsbeziehenden. IAB-Forschungsbericht Nr. 4.

Schreyer, Franziska; Zahradnik, Franz; Götz, Susanne (2012): Lebensbedingungen und Teilhabe von jungen sanktionierten Arbeitslosen im SGB II. In: Sozialer Fortschritt, Vol. 61, Iss. 9, S. 213–220.

Schiele, Maximilian; Tübbicke, Stefan; Wolf, Markus; Wolff, Joachim (2025): 100-Prozent-Sanktionen gegen erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die „nachhaltig“ Arbeit verweigern, werden nur sehr selten verhängt. In: IAB-Forum 12.9.2025.

Senghaas, Monika; Bernhard, Sarah; Köppen, Magdalena; Röhrer, Stefan (2025): Die Angst vor einer Kürzung des Existenzminimums ist unter Grundsicherungsbeziehenden weit verbreitet. In: IAB-Forum, 14.5.2025.

Wolf, Markus (2024a): Persistent or temporary? Effects of social assistance benefit sanctions on employment quality. In: Socio-Economic Review, Volume 22, Issue 3, S. 1531–1557.

Wolf, Markus (2024b): Ex-ante-Effekte von Sanktionen in der Grundsicherung: Bereits die Möglichkeit einer Sanktionierung zeigt Wirkung. IAB-Kurzbericht Nr. 15.

Bild: contrastwerkstatt/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20251002.02

Bernhard, Sarah; Baisch, Benjamin (2025): Leistungsminderungen im Jobcenter: Viele Menschen im Bürgergeldbezug kennen die tatsächlichen Kürzungsbeträge nicht, In: IAB-Forum 2. Oktober 2025, https://iab-forum.de/leistungsminderungen-im-jobcenter-viele-menschen-im-buergergeldbezug-kennen-die-tatsaechlichen-kuerzungsbetraege-nicht/, Abrufdatum: 21. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Sarah Bernhard

- Benjamin Baisch

Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.

Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB. Benjamin Baisch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Empirische Methoden des IAB.

Benjamin Baisch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kompetenzzentrum Empirische Methoden des IAB.