15. Januar 2026 | Arbeit und Gesundheit

Psychische Erkrankungen sind unter Arbeitslosen weit verbreitet

Andreas Franke , Kirsi Manz , Dennis Jepsen , Irene Moor , Gabriele Lotz-Metz

Die Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf die Gesundheit im Sinne von körperlichen, psychischen, aber auch sozialen Beeinträchtigungen wurden bereits 1933 in der wegweisenden Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ von Marie Jahoda, Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel thematisiert. Die Untersuchungen zur Situation in der Arbeitersiedlung von Marienthal zeigten die Folgen von Massenarbeitslosigkeit zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise. Sie offenbarten ein nahezu apathisches Verhalten vieler der in Arbeitslosigkeit geratenen Betroffenen: Sie verloren ihre Zeitstruktur, isolierten sich sozial zunehmend und zogen sich ins Privatleben zurück, zeigten sich hoffnungslos und verwahrlosten nahezu.

Studien zu den Folgen von plötzlichem und ungewolltem Arbeitsplatzverlust weisen große Ähnlichkeiten zu anderen mehr oder weniger „traumatisierenden“ Erlebnissen im Leben eines Menschen auf, wie zum Beispiel dem plötzlichen Tod eines geliebten Menschen. Darauf haben Philip Eisenberg und Paul Lazarsfeld bereits 1938 hingewiesen. Demnach durchlaufen die Betroffenen typischerweise vier Phasen:

- Schock

- Optimismus und aktive Jobsuche

- Pessimismus und negativer Stress

- Fatalismus und Anpassung an die Arbeitslosenrolle.

Auf Grund der damals vorherrschenden Rollenverteilung war davon primär die männliche Bevölkerung betroffen. Arbeitslosigkeit wurde vielfach als ein Verlust an Menschenwürde empfunden, nahmen sich die Betroffenen selbst doch nicht mehr als nützliche Mitglieder der Gesellschaft wahr.

Ähnliche Phänomene konnten beispielsweise nach der „Wende“ in manchen ostdeutschen Regionen beobachtet werden, wo die Arbeitslosenquote auf teils bis zu 20 Prozent kletterte. Abgesehen von den oben genannten Beobachtungen belegen Literaturbefunde einhellig, dass ein Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sowohl auf physischer als auch auf psychischer Ebene besteht (verwiesen sei hier zum Beispiel auf die 2024 erschienene Studie von Andreas Franke und anderen und die 2023 publizierte Studie von Britta Herbig und anderen).

Arbeitslosigkeit geht überproportional häufig mit psychischen Erkrankungen einher

Hinsichtlich des psychischen Wohlbefindens zeigt eine aktuelle Übersichtsarbeit von Andreas Franke und anderen aus dem Jahr 2024 einen Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, insbesondere mit Langzeitarbeitslosigkeit (Dauer von mindestens einem Jahr) für alle Altersgruppen im erwerbstätigen Alter. Es besteht somit eine Assoziation zwischen den einzelnen psychischen Erkrankungen (zum Beispiel Depressionen, Schizophrenien, Angststörungen, Zwangsstörungen etc.) und (Langzeit-)Arbeitslosigkeit. Das psychische Wohlbefinden nimmt Studien zufolge in den ersten sechs Monaten der Arbeitslosigkeit ab, stagniert danach und nimmt mit Aufnahme einer Erwerbstätigkeit wieder zu. Umgekehrt steigt die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer psychischen Erkrankung mit dem Beginn der Arbeitslosigkeit an und nimmt mit dem Wiedereintritt in die Erwerbstätigkeit ab.

Auch die Mortalität unter Arbeitslosen ist Studien zufolge signifikant höher als bei Erwerbstätigen. Gleiches gilt für die Suizidrate, die Suizidversuchsrate und das Auftreten von Suizidgedanken. Diese Phänomene nehmen zudem mit der Dauer der Arbeitslosigkeit zu und mit dem Wiedereintritt in die Erwerbstätigkeit wieder ab. Zugleich können die durch Arbeitslosigkeit induzierten psychischen Erkrankungen die Leistungsfähigkeit schmälern – und damit auch die Wiederbeschäftigungschancen.

Dadurch verändert sich aber auch die Zusammensetzung der Arbeitslosen. Die psychisch Gesunden schaffen es eher wieder zurück in Beschäftigung, die psychisch Erkrankten hingegen rutschen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in die Langzeitarbeitslosigkeit. Insofern kann Langzeitarbeitslosigkeit auch nur die Folge psychischer Erkrankungen sein – nicht notwendigerweise deren Ursache.

Es handelt sich somit insgesamt um ein dynamisches Geschehen in dessen Zentrum die Faktoren psychische Gesundheit/Erkrankungen und Arbeitslosigkeit stehen.

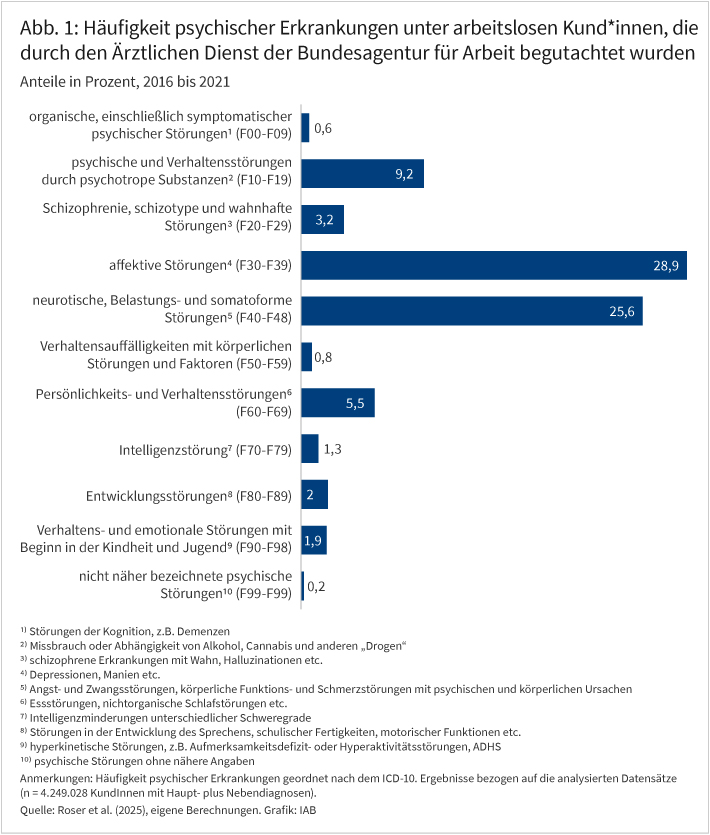

Die Erkrankungsprävalenzen, also die Häufigkeit einer Krankheit in einer Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt, sind bei den meisten psychischen Erkrankungen im Falle von Arbeitslosigkeit signifikant erhöht. Dies gilt für Substanzmissbrauch und -abhängigkeit, affektive Störungen (Depressionen, Manien, bipolar affektive Störungen), Schizophrenien, Angststörungen, Intelligenzminderungen, Essstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störungen sowie weitere psychische Störungen.

Im Bereich des Konsums psychotroper Substanzen, also von Wirkstoffen, die das menschliche Gehirn und die Psyche beeinflussen wie vor allem Alkohol oder Cannabis, steigen die konsumierten Mengen, aber auch die Häufigkeit des Konsums während der Arbeitslosigkeit insgesamt signifikant an. Affektive Störungen wiederum sind die am häufigsten diagnostizierten psychischen Erkrankungen bei Arbeitslosen.

Die Wahrscheinlichkeit, eine Depression zu entwickeln, steigt mit Eintritt in die Arbeitslosigkeit an und sinkt mit der Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit wieder. Einer 2004 von Faith B. Dickerson und anderen publizierten Studie zufolge sind nur 27 Prozent derjenigen, die an einer bipolar affektiven Störung leiden, in einem Regelarbeitsverhältnis. Die von einer bipolar affektiven Störung betroffenen Erwerbstätigen haben überproportional häufig arbeitsplatzbezogene Schwierigkeiten. Auch Angststörungen sind unter Arbeitslosen, zumal unter Langzeitarbeitslosen, deutlich verbreiteter als in der arbeitenden Bevölkerung.

Diese Studienergebnisse sind mittlerweile meist älteren Datums. Inzwischen hat sich die Arbeitswelt aber zunehmend gewandelt. Die nachfolgend präsentierten Auswertungen geben Aufschluss darüber, inwieweit sie auch heute noch Gültigkeit haben.

In einer aktuellen Studie wurden über vier Millionen Datensätze des Ärztlichen Dienstes der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet

Die Auswertungen beziehen sich auf insgesamt über vier Millionen Datensätze des Ärztlichen Dienstes (AeD) der Bundesagentur für Arbeit (BA) – eine der größten und verlässlichsten Datenquellen zu diesem Thema. Die Daten basieren auf sozialmedizinischen Begutachtungen des AeD der BA. Sozialmedizinische Begutachtungen werden vor allem von Arbeitsvermittler*innen in Auftrag gegeben, die nicht (genau) wissen, ob die von ihnen betreuten Kund*innen in den Arbeitsmarkt integriert werden können oder für welche Tätigkeiten die betreffenden Kund*innen vermittelt werden können.

Die Analyse, die unter Federführung der Autor*innen dieses Beitrags entstanden ist, gibt Aufschluss über die Häufigkeit unterschiedlicher Krankheitsbilder bei den durch den AeD begutachteten Kund*innen und deren Leistungsvermögen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt – ausgedrückt in der Zahl der Arbeitsstunden, die die Betroffenen nach Einschätzung des AeD pro Tag leisten können. Die Daten und die daraus ableitbaren Aspekte gelten aber streng genommen nur für die begutachteten Kund*innen und nicht für alle arbeitslosen Personen, so dass die begutachtete Stichprobe von immerhin 500.000 Kund*innen pro Jahr zwar sehr groß, aber dennoch nicht repräsentativ für alle Arbeitslosen ist.

Die sozialmedizinisch begutachteten Kund*innen waren ungefähr gleich häufig männlich oder weiblich und im statischen Mittel 43 Jahre alt. Bei nahezu allen begutachteten Personen (96,5 %) konnten Funktionsstörungen im Sinne mindestens einer Diagnose festgestellt werden. Bei 86,5 Prozent wurden zwei Funktionsstörungen beziehungsweise Diagnosen festgestellt. Nur 3,5 Prozent der begutachteten Kund*innen erhielten keine Diagnose, hatten demnach keine medizinisch relevante Funktionsstörung.

52,1 Prozent litten an mindestens einer psychischen Störung (siehe Abbildung 1). Die zweithäufigste Diagnosegruppe (31,4 %) betraf Erkrankungen des Bewegungsapparates und des Bindegewebes, gefolgt von Erkrankungen des Kreislaufsystems mit 10,7 Prozent aller Diagnosen. Diagnosen aus anderen Bereichen waren deutlich seltener vertreten. Unter denjenigen Kund*innen, die als Erstdiagnose eine psychiatrische Diagnose hatten, war die häufigste Zweitdiagnose ebenfalls eine psychische Erkrankung.

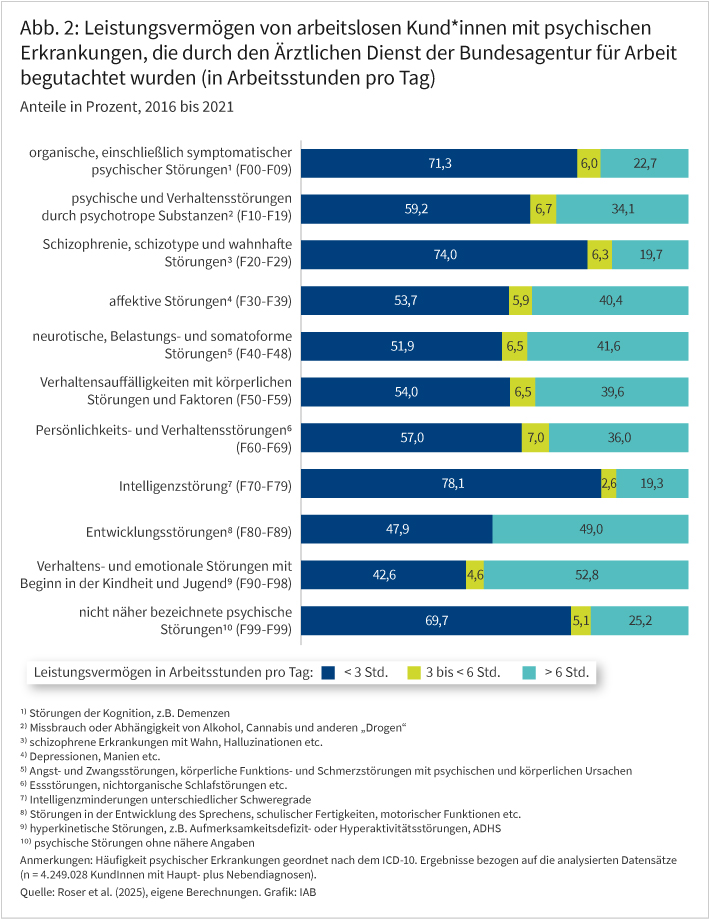

Die Verteilung der Diagnosen nach Geschlecht und Alter unterscheidet sich bei den begutachteten arbeitslosen Kund*innen nicht wesentlich von der Allgemeinbevölkerung. Auf Grundlage der Diagnosen bewertet der AeD ihre Leistungsfähigkeit. Dabei werden im sogenannten quantitativen Leistungsbild drei Kategorien hinsichtlich der Erwerbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterschieden:

- mehr als sechs Stunden leistungsfähig pro Tag (voll leistungsfähig)

- drei bis unter sechs Stunden leistungsfähig pro Tag (teilleistungsfähig)

- weniger als drei Stunden leistungsfähig pro Tag (leistungsunfähig).

Insgesamt waren 41,7 Prozent der über vier Millionen untersuchten Kund*innen der Jahre 2016 bis 2021 mit einer Erst- oder Zweitdiagnose nicht leistungsfähig. 5,4 Prozent wurden als teilleistungsfähig, 52,8 Prozent als voll leistungsfähig eingestuft. Dabei variierte die Einschätzung der Leistungsfähigkeit je nach Erkrankung beziehungsweise Erkrankungsgruppe deutlich (siehe Abbildung 2). Gerade psychische Erkrankungen gehen mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit einher.

Die Studie macht deutlich, dass die psychischen Erkrankungen ein besonders hohes Gewicht haben, da sie (mittlerweile) im Vergleich zu anderen nicht psychischen Erkrankungen besonders häufig vorkommen. Außerdem sind psychisch Erkrankte überproportional häufig leistungsunfähig.

Arbeitslosigkeit geht mit vermehrten psychischen Erkrankungen einher

Studien zeigen deutlich, dass das psychische Wohlbefinden mit dem Eintritt in die Arbeitslosigkeit signifikant abnimmt, während umgekehrt psychische Erkrankungen zunehmen. Auch die Mortalität und das Suizidrisiko steigen. Beispielsweise zeigt der oft angewandte General Health Questionnaire (GHQ) niedrigere Punktzahlen und damit veränderte Werte in den Bereichen (subjektiv empfundener) psychischer Belastung, sozialer Dysfunktion, Konzentrationsvermögen, Freude an alltäglichen Aktivitäten etc. Außerdem zeigen sich häufiger Symptome, die auf die oben genannten psychischen Erkrankungen hinweisen (einen entsprechenden Überblick bieten Andreas G. Franke und andere in einer 2024 erschienenen Übersichtsarbeit).

Die Belastung der Betroffenen durch die Symptomatik der jeweiligen Krankheiten nimmt somit mit Eintritt in die Arbeitslosigkeit zu. Sobald die Betroffenen wieder erwerbstätig sind, kehren sich diese Entwicklungen typischerweise rasch wieder um. Der Wiedereintritt in die Erwerbsarbeit reduziert somit grundsätzlich die Erkrankungswahrscheinlichkeit.

Je länger die Arbeitslosigkeit andauert, desto höher ist das (statistische) Risiko, dass eine psychische Erkrankung vorliegt. Umgekehrt kommt es deutlich häufiger zu Langzeitarbeitslosigkeit, wenn psychische Erkrankungen vorliegen.

Die Richtung der Kausalität ist mit der Korrelation alleine nicht feststellbar. Denkbar sind zwei Mechanismen: Einerseits kann das Vorliegen einer psychischen Krankheit die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Menschen arbeitslos werden. Andererseits kann auch Arbeitslosigkeit zu einer gesteigerten Wahrscheinlichkeit des Auftretens psychischer Erkrankungen führen. Für diese nach wie vor viel diskutierten Fragen liegen zwei Hypothesen vor.

Die Selektionshypothese beschreibt, dass das (längerfristige) Vorliegen einer (psychischen) Erkrankung zu einem erhöhten Arbeitslosigkeitsrisiko führt. Dabei wird die ohnehin schwierige Wiederaufnahme einer Erwerbsarbeit durch eine bestehende Krankheit zusätzlich erschwert oder gar verhindert. Als Folgen von psychischen Krankheiten, die wiederum die Ursache von Arbeitslosigkeit sein können (sogenannte Mediatorvariablen), werden insbesondere diskutiert:

- ein erhöhtes Risiko des Arbeitsplatzverlustes durch (längerfristige) Arbeitsunfähigkeitszeiten (Krankschreibungen)

- ein erschwerter beruflicher (Wieder-)Einstieg durch psychische Erkrankungen und/oder Behinderungen

- eine geringere berufliche Qualifizierungschancen durch (längerfristige) psychische Erkrankungen.

Die Kausalitätshypothese geht hingegen davon aus, dass Arbeitslosigkeit, vor allem Langzeitarbeitslosigkeit, das Risiko erhöht, psychisch krank zu werden. Arbeitslosigkeit alleine bedeutet bereits eine ausgeprägte psychische und soziale Belastung, wie die Marienthal-Studie und andere Studien gezeigt haben. Erwerbsarbeit gilt in vielen Gesellschaften als integraler Bestandteil des menschlichen Lebens, weit mehr als purer „Broterwerb“. Vielfach dient sie – unter angemessenen Arbeitsbedingungen – der individuellen Sinnstiftung und Identitätsbildung und vermittelt ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Zugleich schafft sie ein Umfeld zur sozialen Vernetzung und kann so das psychische Wohlbefinden verbessern.

Arbeitslosigkeit – und hier wiederum vor allem Langzeitarbeitslosigkeit – bedeutet zudem eine ökonomische Deprivation. Diese führt in den meisten Fällen zu limitierten finanziellen und psychosozialen Ressourcen, die die Umsetzung gesundheitsfördernden Verhaltens (zum Beispiel in Form einer gesunden Ernährung), aber auch die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen erschweren (zum Beispiel aufgrund eingeschränkter Mobilität).

Beide Hypothesen gelten im wissenschaftlichen Fachdiskurs als valide. Es ist davon auszugehen, dass beide Hypothesen (Kausalitätshypothese und Selektionshypothese) wie eine sogenannte gleichsinnige – also in die gleiche Richtung wirkende – Beziehung wirken und eine nur schwer zu durchbrechende Abwärtsspirale auslösen. Allerdings lässt sich bisher nicht zweifelsfrei feststellen, welcher der beiden Hypothesen unter dem Strich die höhere Bedeutung zukommt.

Fazit

Der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und psychischen Erkrankungen ist komplex und wird durch eine Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Dabei kann sowohl durch Arbeitslosigkeit als auch durch eine psychische Krankheit ein Teufelskreis oder zumindest eine nur schwer zu durchbrechende Abwärtsspirale in Gang gesetzt werden. Es gilt, diese Abwärtsspirale so frühzeitig wie möglich zu durchbrechen, sodass (akute) Krankheiten sich nicht chronifizieren können und Arbeitslosigkeit, erst recht Langzeitarbeitslosigkeit, idealerweise gar nicht erst entsteht.

Für gezielte Interventionen ist es wichtig, auf der Basis bestehender Daten eine Aussage treffen zu können, wie hoch das individuelle Risiko einer Person mit bestimmten Merkmalen (Art der Krankheit, Schwere und Dauer der Krankheit, Dauer der Arbeitslosigkeit, Dauer von Erwerbstätigkeitszeiten, Dauer von Arbeitsverhältnissen, Branchenzugehörigkeit, durchlaufene (Reha-) Maßnahmen etc.) ist, arbeitslos und/oder psychisch krank zu werden. Zu diesen Merkmalen zählen unter anderem diverse erwerbsbiografische Daten (Bildungsbiografie, medizinische Vorgeschichte etc.). Dafür wäre eine Verknüpfung der bereits analysierten Daten mit (weiteren) Gesundheitsdaten sowie erwerbsbiografischen Daten essenziell. Dies würde außerdem die Arbeitslosenversicherung und gegebenenfalls auch den Steuerzahler entlasten, weil Maßnahmen dann zielgerichteter und „maßgeschneidert“ zu bestimmten Kunde*innenmerkmalen angeboten werden könnten.

In aller Kürze

- Der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und psychosozialen Auffälligkeiten wurde bereits vor fast 100 Jahren in der Marienthal-Studie nachgewiesen. Spätere Studien bestätigten den Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und psychischen Erkrankungen.

- Eine aktuelle Studie des Ärztlichen Dienstes und der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit weist auf einen sehr hohen Anteil von psychischen Erkrankungen unter sozialmedizinisch begutachteten Kund*innen hin sowie auf eine sehr hohe Bedeutung psychischer Erkrankungen in dieser Gruppe.

- Der Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und (psychischen) Erkrankungen ist multifaktoriell und hoch komplex. Er kann durch zwei unterschiedliche Hypothesen erklärt werden: die Selektionshypothese und die Kausalitätshypothese.

- Die Selektionshypothese geht davon aus, dass ein längerfristiges Vorliegen einer (psychischen) Erkrankung zu einem erhöhten Risiko der Arbeitslosigkeit führt. Als Mediatorvariablen werden lange Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, ein erschwerter beruflicher (Wieder-)Einstieg und geringere berufliche Qualifizierungschancen (durch die Erkrankung) diskutiert.

- Die Kausalitätshypothese geht davon aus, dass Arbeitslosigkeit, vor allem Langzeitarbeitslosigkeit, das Risiko erhöht, psychisch krank zu werden, da Arbeitslosigkeit nicht nur zu wirtschaftlicher Deprivation führt, sondern auch zu einem Verlust an sozialen Bindungen und zu geringeren Teilhabechancen sowie zu einer schlechteren (Gesundheits-)Versorgung.

- Ein Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit wiederum reduziert die Krankheitslast deutlich.

Daten

Die Fachkräfte der Bundesagentur für Arbeit (BA) können bei Unklarheiten zum Gesundheitszustand und zur Leistungsfähigkeit von Kund*innen eine sozialmedizinische Begutachtung oder Beratung beim Ärztlichen Dienst (AeD) der BA in Auftrag geben. Dazu steht ihnen über eine spezielle BA-interne Software namens VerBIS (Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystem) ein standardisiertes Einschaltverfahren des AeD zur Verfügung, durch das standardisierte sowie individualisierte Fragen an den AeD gestellt werden können.

Die Kund*innen erhalten von den Auftraggebenden die nötigen Unterlagen ausgehändigt und müssen dann im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht gemäß §62 SGB I und §32 SGB III für eine sozialmedizinische Begutachtung beim AeD zur Verfügung stehen. Begutachtungen können sowohl mit als auch ohne (direkten) Kontakt mit den Kund*innen (ohne Kund*innenkontakt: ausschließlich auf der Basis von Befunden von behandelnden Ärzt*innen, (Reha-)Kliniken etc.; mit Kund*innenkontakt: Befundbasis plus sozialmedizinische Untersuchung) durch die Ärzt*innen des AeD durchgeführt werden, wobei diese von Assistent*innen unterstützt werden.

Nach erfolgreicher Beantragung bei der Stabsstelle Datenschutz und entsprechend geschützter Datenübertragung sowie Anonymisierung konnten die Daten aller Begutachtungen der Jahre 2016 bis 2021 analysiert werden; dies sind circa 500.000 Datensätze pro Jahr.

Literatur

Dickerson, Faith B.; Boronow, John J.; Stallings, Cassie R.; Origoni, Andrea E., Cole, Sara; Yolken, Robert H. (2004): Association Between Cognitive Functioning and Employment Status of Persons With Bipolar Disorder. Psychiatric Services 55(1), S. 54–58.

Eisenberg, Philip; Lazarsfeld, Paul F. (1938): The psychological effects of unemployment. Psychological Bulletin 35, S. 358–390.

Franke, Andreas G.; Manz, Kirsi; Lotz-Metz, Gabriele (2024): Sozialmedizinische Begutachtungen: Eine Bestandsaufnahme des Ärztlichen Dienstes der Bundesagentur für Arbeit. Bundesgesundheitsblatt 7(9), S. 1031–1038.

Franke, Andreas G.; Schmidt, Peggy; Neumann, Stefanie (2024): Association Between Unemployment and Mental Disorders: A Narrative Update of the Literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 21, 1698.

Herbig, Britta; Dragano, Nico; Angerer, Peter (2013): Health in the long-term unemployed. Deutsches Ärzteblatt Internation, 110, S. 413–419.

Jahoda, Marie; Lazarsfeld, Paul F., Zeisel, Hans (1975): Die Arbeitslosen von Marienthal. Ein soziographischer Versuch über die Wirkungen langandauernder Arbeitslosigkeit. Suhrkamp: Frankfurt a.M.

Lotz-Metz, Gabriele; Roser, Patrik; Scherbaum, Norbert; Manz, Kirsi; Franke, Andreas G. (2025): Disease prevalence and working ability among socio-medically assessed unemployed people in Germany between 2016 and 2021: A secondary data analysis of the Federal Employment Agency. Public Health 242, S. 37–43.

Roser, Patrik; Manz, Kirsi; Scherbaum, Norbert; Lotz-Metz, Gabriele; Franke, Andreas G. (2025): Prevalence of mental disorders and working ability among unemployed individuals in Germany: A register-based analysis of socio-medical assessments by the Federal Employment Agency between 2016 and 2021. BMC Public Health, 25(1):475.

van der Noordt, Maaike; Ijzelenberg, Helma; Droomers, Mariël; Proper, Karin I. (2014): Health effects of employment: a systematic review of prospective studies. Occupational and Environmental Medicine, 71, S. 730–736.

Bild: peopleimages.com/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20260115.01

Franke, Andreas; Manz, Kirsi; Jepsen, Dennis; Moor, Irene; Lotz-Metz, Gabriele (2026): Psychische Erkrankungen sind unter Arbeitslosen weit verbreitet, In: IAB-Forum 15. Januar 2026, https://iab-forum.de/psychische-erkrankungen-sind-unter-arbeitslosen-weit-verbreitet/, Abrufdatum: 25. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Andreas Franke

- Kirsi Manz

- Dennis Jepsen

- Irene Moor

- Gabriele Lotz-Metz

Andreas G. Franke ist Professor für Case Management und Beratung in Prekären Lebenslagen an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA).

Andreas G. Franke ist Professor für Case Management und Beratung in Prekären Lebenslagen an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HdBA). Dr. Kirsi Manz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Medizinischen Hochschule Hannover.

Dr. Kirsi Manz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Dennis Jepsen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Soziologie und Doktorand an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universitätsmedizin Halle (Saale).

Dennis Jepsen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medizinische Soziologie und Doktorand an der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universitätsmedizin Halle (Saale). Dr. Irene Moor ist Vertretungsprofessorin und kommissarische Leiterin des Instituts für Medizinische Soziologie der Universitätsmedizin Halle (Saale).

Dr. Irene Moor ist Vertretungsprofessorin und kommissarische Leiterin des Instituts für Medizinische Soziologie der Universitätsmedizin Halle (Saale). Dr. Gabriele Lotz-Metz ist Bereichsleiterin des Ärztlichen Dienstes in der Bundesagentur für Arbeit.

Dr. Gabriele Lotz-Metz ist Bereichsleiterin des Ärztlichen Dienstes in der Bundesagentur für Arbeit.