13. Oktober 2025 | Migration und Integration

Wie Jobcenter die psychische Gesundheit von Geflüchteten wahrnehmen und mit Beeinträchtigungen umgehen

Franziska Schreyer , Katja Hartosch , Peter Kupka , Christopher Osiander , Angela Rauch

Trotz oft widrigster Lebensumstände und Gewalterfahrungen sind viele der nach Deutschland Geflüchteten nicht psychisch erkrankt. Gleichwohl treten Depressionen, Angst- oder posttraumatische Belastungsstörungen bei ihnen häufiger auf als beim Bevölkerungsdurchschnitt, das belegt inzwischen eine breite Forschungsliteratur. Psychische Einschränkungen erschweren die Integration in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Erfolg auf dem Arbeitsmarkt wirkt sich hingegen positiv auf die psychische Gesundheit insbesondere von männlichen Geflüchteten aus – dies zeigt etwa die Studie von Elena Ambrosetti und anderen aus dem Jahr 2021.

Psychische Gesundheit ist deshalb ein wichtiges Thema für Jobcenter bei der Integration von Geflüchteten in Ausbildung und Erwerbsarbeit. Geflüchtete, die im Rahmen des Sozialgesetzbuchs Zweites Buch (SGB II) von Jobcentern betreut werden, sind leistungsberechtigte Menschen, die mindestens über eine Aufenthaltserlaubnis verfügen, sich also nicht mehr im Asylverfahren befinden oder aufenthaltsrechtlich nur geduldet sind. Dies gilt beispielsweise für nach dem Grundgesetz anerkannte Asylberechtigte, nach der Genfer Flüchtlingskonvention anerkannte Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigte.

Geflüchtete mit ukrainischer Staatsbürgerschaft erhalten als Sonderregelung eine Aufenthaltserlaubnis „zum vorübergehenden Schutz“ ohne vorherigen Asylantrag. Sie werden bei Leistungsberechtigung also relativ bald nach ihrer Einreise von Jobcentern betreut (zur Betreuung ukrainischer Geflüchteter durch Jobcenter lesen Sie den IAB-Kurzbericht von Franziska Schreyer und Koautor*innen aus 2024).

Diese verschiedenen Gruppen im SGB-II-Bezug werden im Folgenden verkürzt als Geflüchtete oder geflüchtete Leistungsberechtigte bezeichnet. Exakte Angaben dazu, wie viele Geflüchtete es im Rechtskreis des SGB II gibt, existieren nicht. Für April 2025 weist die Statistik der Bundesagentur für Arbeit allerdings gut 1,1 Millionen erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus den Asylherkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia, Syrien sowie aus der Ukraine aus.

Die nachfolgend präsentierten Befunde geben einen Einblick, wie die Jobcenter die psychische Gesundheit Geflüchteter einschätzen und welche Schritte sie bei vermuteten Problemen einleiten. Sie basieren auf einer Online-Befragung des IAB von 258 Jobcentern im ersten Quartal 2023. Die Fragen wurden von Personen beantwortet, die in ihrem jeweiligen Jobcenter als Expert*innen für Flucht- und Asylfragen gelten – meist Teamleitungen mit Erfahrung in der Flüchtlingsbetreuung oder spezialisierte Vermittlungsfachkräfte.

Die befragten Fach- und Führungskräfte wurden gebeten, sich bei ihren Antworten auf geflüchtete Leistungsberechtigte zu beziehen, die seit etwa 2015 nach Deutschland eingereist sind. Dies schließt Geflüchtete aus der Ukraine ein. Eine ausführlichere Analyse der Befragungsergebnisse wurde von den Autorinnen und Autoren in der Zeitschrift für Sozialreform veröffentlicht.

Jobcenter schreiben Geflüchteten oftmals Optimismus und emotionale Stabilität zu

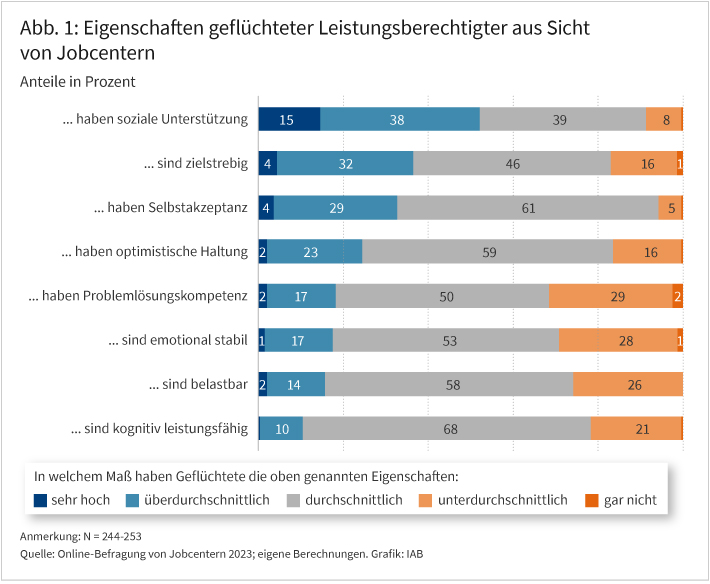

Viele Fach- und Führungskräfte schreiben geflüchteten Leistungsberechtigten in hohem Maße positive Eigenschaften zu (siehe Abbildung 1), die in der Forschungsliteratur als Ausdruck psychischer Gesundheit und Resilienz gelten. So attestiert jeweils ein Drittel der Befragten den Geflüchteten eine sehr hohe oder überdurchschnittliche Zielstrebigkeit und Selbstakzeptanz. Ein Viertel stimmt zu, dass Geflüchtete in sehr hohem oder überdurchschnittlichem Maß eine optimistische Haltung haben. Über die Hälfte der Befragten gibt an, dass Geflüchtete über ein hohes Maß an sozialer Unterstützung verfügen, die psychische Gesundheit ebenfalls fördern kann.

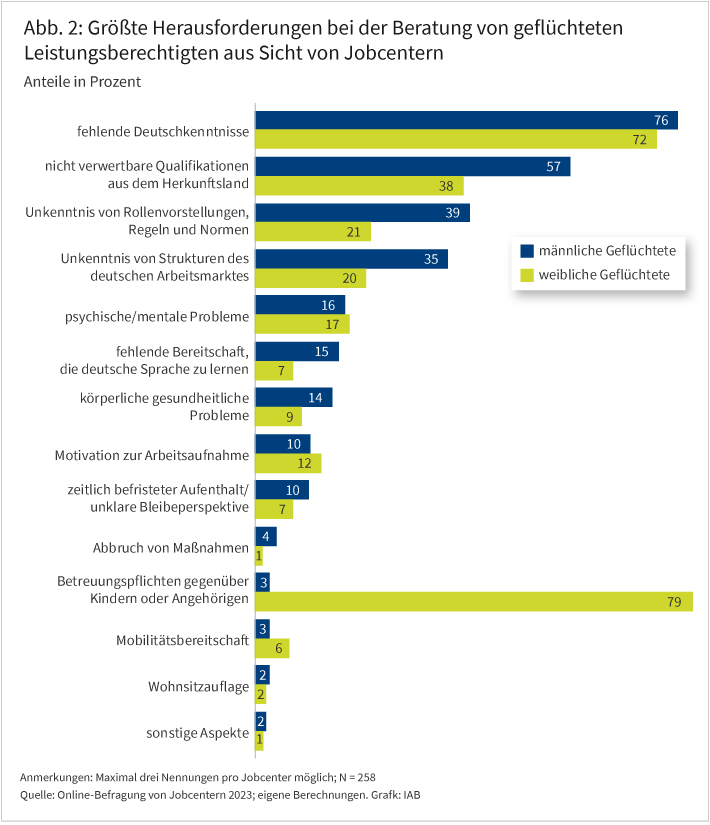

Die Jobcenter wurden ferner nach den größten Herausforderungen bei der Beratung und Vermittlung von Geflüchteten gefragt. Dabei konnten sie aus einer Reihe vorgegebener Antwortmöglichkeiten maximal drei auswählen, getrennt für Frauen und Männer. Fehlende Deutschkenntnisse wurden am häufigsten angegeben, gefolgt von nicht verwertbaren Qualifikationen aus dem Herkunftsland und – nur bei Frauen – familiären Betreuungspflichten (siehe Abbildung 2). Psychische Probleme werden demgegenüber weitaus seltener als eine der drei größten Herausforderungen benannt: Nur rund jede*r sechste Befragte schreibt ihnen ein entsprechend hohes Gewicht zu. Dabei unterscheiden die Befragten kaum zwischen Frauen und Männern.

Jobcenter berichten von psychischen Problemen auch bei vielen Nichtgeflüchteten

Im Wissen um die oftmals widrigsten Lebenserfahrungen von Geflüchteten könnte es sein, dass die Befragten das Ausmaß psychischer Probleme bei diesen Leistungsberechtigten höher einschätzen als bei denen ohne Fluchthintergrund. Diese Vermutung bestätigt die Studie allerdings nicht: Die Befragten schätzen den Anteil der Betroffenen in beiden Gruppen ähnlich ein: Knapp die Hälfte der Befragten vermutet, dass jeweils etwa 20 Prozent bis unter 40 Prozent psychische Probleme haben. Knapp 30 Prozent der Befragten gehen von einem sehr hohen Anteil von 40 Prozent oder mehr in beiden Gruppen aus.

Bemerkenswert ist, dass Jobcenter psychische Probleme dennoch nur selten als zentrale Herausforderung bei der Betreuung Geflüchteter nennen (siehe Abbildung 2). Dies kann verschiedene Gründe haben: Zum Beispiel könnte die tatsächliche Relevanz psychischer Beeinträchtigungen für die Arbeitsmarktintegration falsch eingeschätzt werden. Auch könnten die in Abbildung 2 genannten zentralen Herausforderungen, wie mangelnde Deutschkenntnisse, nicht passende Qualifikationen und familiäre Betreuungspflichten, im Alltag der Jobcenter als so dominant erlebt werden, dass psychische Probleme demgegenüber in den Hintergrund treten.

Insgesamt decken sich die Einschätzungen zum Ausmaß psychischer Probleme mit dem Befund von Michael Schubert und anderen aus einem bereits 2013 erschienenen IAB-Forschungsbericht. Darin wurde gezeigt, dass mehr als ein Drittel aller Leistungsberechtigten im SGB II von psychischen Erkrankungen betroffen ist.

Eine Frage in der im ersten Quartal 2023 durchgeführten Jobcenter-Befragung bezog sich speziell auf die psychische Gesundheit von Geflüchteten aus der Ukraine. Der Aussage „Geflüchtete aus der Ukraine sind psychisch stärker belastet als andere Geflüchtete“ stimmten 62 Prozent der Befragten eher nicht oder überhaupt nicht zu (ohne Abbildung).

Dies korrespondiert mit den Befunden eines IAB-Kurzberichts aus 2024 von Franziska Schreyer und anderen: In qualitativen Interviews verwiesen Mitarbeitende von Jobcentern darauf, dass Geflüchtete aus der Ukraine zwar vor einem Krieg fliehen, dabei aber keine lebensgefährlichen Fluchtwege über das Mittelmeer auf sich nehmen müssen, sondern legal über den Landweg einreisen können. Gleichzeitig betonen Fachkräfte vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen mit anderen Kriegsflüchtlingen, dass sich psychische Belastungen oft erst nach längerer Zeit und seltener bereits kurz nach der Einreise bemerkbar machen.

Die Fach- und Führungskräfte wurden ferner nach den zwei wichtigsten Wegen gefragt, auf denen das Jobcenter versucht, vermittlungsrelevante psychische Probleme von Geflüchteten allgemein zu erkennen. 77 Prozent der Befragten nennen hier die „Vermutung im Beratungs- und Vermittlungsprozess, dass psychische Probleme vorliegen könnten“ (ohne Abbildung), zwei Drittel „eigene Hinweise von Geflüchteten“.

Diese Hinweise scheinen oft nicht sprachlicher Natur zu sein, denn mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass Geflüchtete noch seltener als andere Leistungsberechtigte über psychische Probleme sprechen. So könnten beispielsweise auch Mimik, Gestik und Körperhaltung, regelmäßiges Zu-Spät-Kommen wegen Übermüdung oder auffällige Konzentrationsprobleme während des Beratungsgesprächs eine Rolle spielen.

Informationen, die aus Maßnahmen rückgespiegelt werden, nennen 37 Prozent der Befragten, deutlich seltener hingegen mit 13 Prozent die „Auswertung offizieller Informationen über Klinikaufenthalte und Ähnliches“. Mehr zum Erkennen psychischer Probleme durch Fachkräfte im Jobcenter lesen Sie in einem Beitrag von Frank Oschmiansky und Sandra Popp im IAB-Forum aus dem Jahr 2020.

Nicht alle Jobcenter haben Strategien für den Umgang mit psychischen Problemen

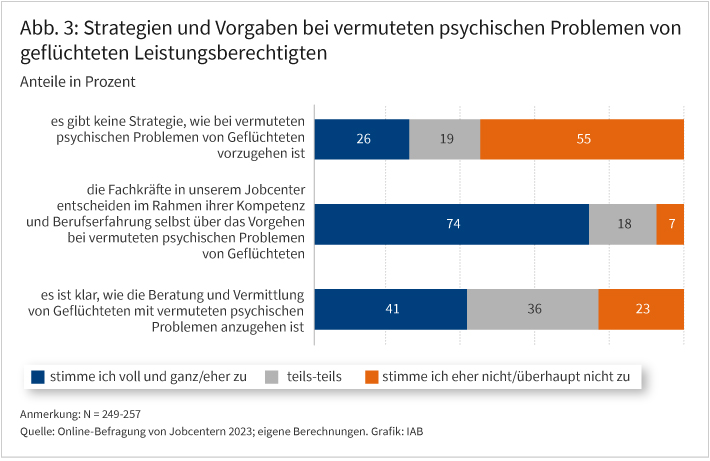

Verfügen die befragten Jobcenter über handlungsleitende Strategien, wenn sie psychische Probleme und Erkrankungen bei den Geflüchteten vermuten? Die Antworten zeigen ein gemischtes Bild (siehe Abbildung 3): Ein Viertel der Befragten gibt an, dass sie keine entsprechenden Strategien haben. Für viele Jobcenter scheint ansonsten die Hauptstrategie zu sein, das Vorgehen der Kompetenz und Erfahrung ihrer Fachkräfte zu überlassen: Drei Viertel der Befragten stimmen dem voll oder eher zu.

41 Prozent bestätigen, dass klar geregelt ist, wie Beratung und Vermittlung bei vermuteten psychischen Problemen vorgehen sollen. Umgekehrt bedeutet das: In knapp 60 Prozent der Jobcenter ist das Vorgehen nicht oder nur teilweise festgelegt. Zusammen mit der starken Betonung der individuellen Expertise deutet dies darauf hin, dass es bislang vor Ort häufig an verbindlichen Vorgaben für ein strukturiertes Vorgehen mangelt.

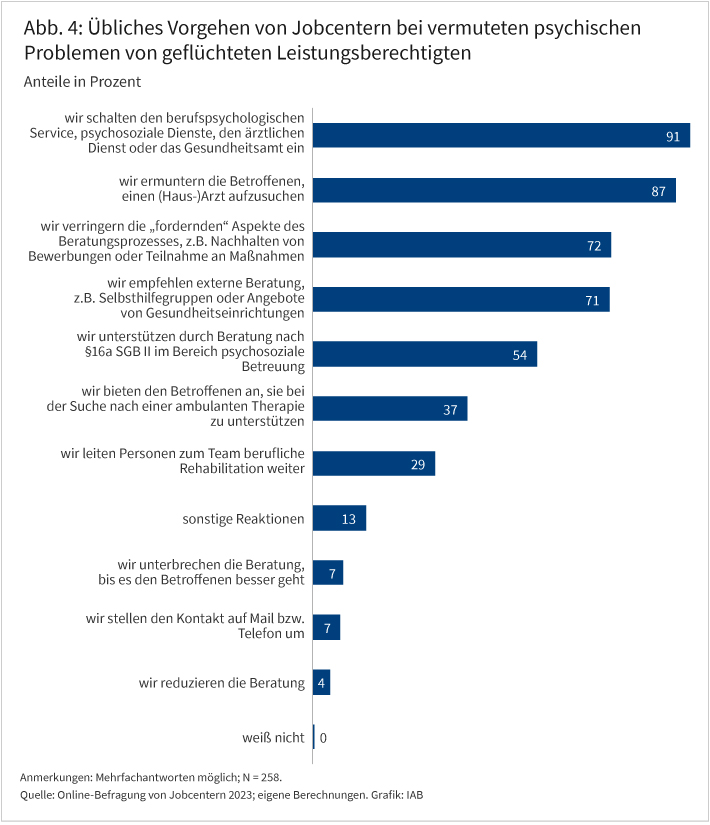

Wie Abbildung 4 zeigt, ergreifen die Jobcenter verschiedene Maßnahmen, wenn sie psychische Probleme vermuten oder feststellen: Die meisten Jobcenter schalten psychologische oder medizinische Fachdienste ein (91 %) oder empfehlen den Betroffenen, ärztlichen Rat einzuholen (87 %). Ferner werden die Betroffenen ermuntert, Selbsthilfegruppen und externe Beratungsstellen aufzusuchen (71 %) oder sie werden bei der Suche nach einer ambulanten Therapie unterstützt (37 %).

72 Prozent der Jobcenter geben an, in solchen Fällen die fordernden Aspekte der Betreuung zu verringern. Dass dies umgekehrt fast 30 Prozent nicht tun, kann unter Umständen Überforderung und psychisches Leid verstärken, wie Evan Williams in einer Studie aus 2020 für Großbritannien darlegt.

Frank Oschmiansky und Koautor*innen zeigten in ihrem IAB-Forschungsbericht aus dem Jahr 2017 außerdem, dass Fachkräfte den Kontakt zu psychisch Erkrankten häufig reduzieren. Diese sollen erst gesunden, bevor sie an Maßnahmen teilnehmen oder eine Erwerbsarbeit aufnehmen, so die Überlegung.

Die 2023 durchgeführte und damit aktuellere Befragung ergibt nun ein anderes Bild: Nur mehr 4 bis 7 Prozent der Jobcenter geben an, dass sie die Beratung reduzieren oder unterbrechen oder von persönlicher Beratung auf telefonischen oder E-Mail-gestützten Kontakt umstellen. Mehr als neun von zehn Jobcentern scheinen den Arbeitskontakt aber zu halten, was sehr sinnvoll sein kann. Eine Teilhabe an Maßnahmen zum Beispiel kann den Tag strukturieren und psychisch stabilisieren, solange sie die Betroffenen nicht überfordert (lesen Sie hierzu den oben genannten IAB-Kurzbericht von Franziska Schreyer und anderen).

Externe Hilfsangebote sind den Jobcentern im Normalfall bekannt, fast neun von zehn geben an, psychosoziale Beratungsstellen und Einrichtungen in der Region zu kennen (ohne Abbildung). Rund drei von vier dieser Jobcenter arbeiten mit den Einrichtungen auch zusammen. Diese Zusammenarbeit kann gegebenenfalls aber nur darin bestehen, dass Jobcenter Kooperationsvereinbarungen unterschreiben oder die Fachkräfte die psychisch Erkrankten dorthin weiterverweisen. 43 Prozent der befragten Fach- und Führungskräfte kennen Netzwerke und Selbsthilfegruppen. Gut die Hälfte von ihnen gibt an, bei der Betreuung von Geflüchteten mit diesen zu kooperieren; ebenso viele kennen Psychotherapeut*innen in der Region, jede*r Fünfte von ihnen gibt auch entsprechende Kooperation an.

Fazit

Fach- und Führungskräfte schreiben geflüchteten Leistungsberechtigten oft Eigenschaften wie Zielstrebigkeit, Selbstakzeptanz oder Optimismus zu, welche als Indikatoren psychischer Gesundheit gelten. Gleichwohl gehen sie von einem hohen Ausmaß psychischer Probleme bei Geflüchteten aus. Dies gilt aber auch für andere Leistungsberechtigte.

In der Befragung deutet sich ferner an, dass nur ein Teil der Jobcenter über fachliche Strategien zum Umgang mit psychisch beeinträchtigten Menschen verfügt. Das Erkennen von und der Umgang mit eventuellen psychischen Problemen bleibt oft der Expertise der Fachkräfte überlassen. Daher ist es von hoher Bedeutung, diese dabei zu unterstützten, einschlägige Kompetenzen auf- und auszubauen.

Die Bundesagentur für Arbeit hat für die Weiterbildung ihrer Fachkräfte unter anderem das Seminar „Psyche verstehen“ entwickelt. Zusätzlich könnte das Thema psychische Gesundheit in der Ausbildung künftiger Fachkräfte stärker verankert werden. Solche Qualifizierungsangebote sind nicht nur in Bezug auf die Gesundheit der Leistungsberechtigten bedeutsam, sondern auch für die Fachkräfte selbst, die gerade bei der Betreuung von Geflüchteten oft mit drastischen Lebens- und Gewalterfahrungen konfrontiert werden.

Der Einsatz professioneller Dolmetscherdienstleistungen im Beratungsgespräch kann ebenfalls hilfreich sein, darauf weisen Katja Hartosch und andere in einem aktuellen Beitrag im IAB-Forum hin. Hilfreich kann es ferner sein, wenn die Jobcenter die Arbeit der Fachkräfte mit Handreichungen und Leitlinien flankieren und dabei gesundheitswissenschaftliche und psychosoziale Expertise einbinden. In manchen Jobcentern gibt es bereits Modellprojekte zur Verknüpfung von Arbeits- und Gesundheitsförderung. Auch an deren Erfahrungen ließe sich anknüpfen.

In aller Kürze

- Geflüchtete mit Aufenthaltserlaubnis werden von Jobcentern bei ihrer Integration in den Arbeitsmarkt betreut, sofern sie leistungsberechtigt sind.

- Fach- und Führungskräfte beschreiben Geflüchtete oft als psychisch stabil.

- Gleichwohl gehen sie von einem hohen Vorkommen psychischer Probleme sowohl bei Geflüchteten als auch bei anderen Leistungsberechtigten aus.

- Nur ein Teil der Jobcenter verfügt nach eigenen Angaben über Strategien im Umgang mit psychischen Problemen, vieles bliebt der Kompetenz und Erfahrung von Fachkräften überlassen.

- Mit verstärkter Qualifizierung können Fachkräfte darin unterstützt werden, psychische Probleme zu erkennen und mit ihnen umzugehen.

- Auch fachliche Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter können Fachkräfte unterstützen und Professionalisierung fördern.

Literatur

Brücker, Herbert; Croisier, Johannes; Kosyakova, Yuliya; Kröger, Hannes; Pietrantuono, Giuseppe; Rother, Nina; Schupp, Jürgen (2019): Zweite Welle der IAB-BAMF-SOEP-Befragung: Geflüchtete machen Fortschritte bei Sprache und Beschäftigung. IAB-Kurzbericht Nr. 3.

Hartosch, Katja; Kupka, Peter; Osiander, Christopher; Rauch, Angela; Schreyer, Franziska (2024): Kommunikation mit Geflüchteten: Wie Jobcenter mit sprachlicher Diversität umgehen. In: IAB-Forum, 13.3.2024.

Metzing, Maria; Schacht, Diana; Scherz, Antonia (2020): Psychische und körperliche Gesundheit von Geflüchteten im Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. DIW-Wochenbericht 87(5): S. 64–72.

Oschmiansky, Frank; Popp, Sandra (2020): Psychische Probleme von Menschen im SGB II: Was Fachkräfte im Jobcenter tun, um diese zu erkennen. In: IAB-Forum, 14.9.2020.

Oschmiansky, Frank; Popp, Sandra; Riedel-Heller, Steffi; Schwarzbach, Michaela; Gühne, Uta; Kupka, Peter (2017): Psychisch Kranke im SGB II: Situation und Betreuung. IAB-Forschungsbericht Nr. 14.

Osiander Christopher; Hartosch, Katja; Kupka, Peter; Rauch, Angela; Schreyer, Franziska (2025): Psychische Gesundheit von Geflüchteten im SGB II: Sicht- und Handlungsweisen von Jobcentern. Zeitschrift für Sozialreform, S. 1–22.

Osiander Christopher; Hartosch, Katja; Kupka, Peter; Rauch, Angela; Schreyer, Franziska (2025): Betreuung von Geflüchteten: Wie Beschäftigte in Jobcentern sich weiterbilden. In: IAB-Forum, 2.7.2025.

Schreyer, Franziska; Böhringer, Daniela; Brussig, Martin; Hartosch, Katja; Kellmer, Ariana; Kupka, Peter; Osiander, Christopher; Rauch, Angela; Schlee, Thorsten (2024): Geflüchtete aus der Ukraine: Jobcenter schreiben ihnen gute Arbeitsmarktchancen zu. IAB-Kurzbericht Nr. 12.

Schubert, Michael; Parthier, Katrin; Kupka, Peter; Krüger, Ulrich; Holke, Jörg; Fuchs, Philipp (2013): Menschen mit psychischen Störungen im SGB II. IAB-Forschungsbericht Nr. 12.

Bild: Drazen/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20251013.01

Schreyer, Franziska; Hartosch, Katja ; Kupka, Peter ; Osiander, Christopher; Rauch, Angela (2025): Wie Jobcenter die psychische Gesundheit von Geflüchteten wahrnehmen und mit Beeinträchtigungen umgehen, In: IAB-Forum 13. Oktober 2025, https://iab-forum.de/wie-jobcenter-die-psychische-gesundheit-von-gefluechteten-wahrnehmen-und-mit-beeintraechtigungen-umgehen/, Abrufdatum: 14. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Franziska Schreyer

- Katja Hartosch

- Peter Kupka

- Christopher Osiander

- Angela Rauch

Dr. Franziska Schreyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB.

Dr. Franziska Schreyer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe“ am IAB.  Katja Hartosch war wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB.

Katja Hartosch war wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB.  Dr. Peter Kupka war wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.

Dr. Peter Kupka war wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.  Dr. Christopher Osiander ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.

Dr. Christopher Osiander ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.  Angela Rauch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB.

Angela Rauch ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB.