28. April 2025 | Serie „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen und Teilhabe am Arbeitsmarkt“

Das Teilhabechancengesetz wirkt auch bei Menschen mit schwerer Behinderung

Schwerbehinderte Menschen sind laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit häufiger arbeitslos und verdienen, wie aktuelle Studien von Matthias Collischon und anderen sowie von Sevane Ananian und Giulia Dellaferrera zeigen, im Schnitt weniger als Menschen ohne Schwerbehinderung. Dies liegt neben einer geringeren Produktivität auch daran, dass Menschen mit (schwerer) Behinderung auf dem Arbeitsmarkt nicht selten diskriminiert werden. Zu diesem Ergebnis kommen beispielsweise die jeweils 2018 publizierten Studien von Mason Ameri und anderen sowie von Douglas Kruse und anderen.

In der Folge haben Schwerbehinderte ein höheres Armutsrisiko und beschränktere Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe. Es ist daher sowohl aus ökonomischer als auch aus gesellschaftlicher Sicht erstrebenswert, die Arbeitsmarktbeteiligung von Schwerbehinderten zu verbessern.

Um die Beschäftigungsfähigkeit arbeitsmarktferner Personen zu verbessern und somit den negativen Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit entgegenzuwirken, stellt der Gesetzgeber unterschiedliche arbeitsmarktpolitische Instrumente bereit. Neben Trainingsmaßnahmen und Vermittlungsangeboten zählen dazu unter anderem Lohnsubventionen.

Ein konkretes Beispiel hierfür ist das mit dem Teilhabechancengesetz (THCG) eingeführte Förderinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (§ 16i SGB II, kurz TaAM). Es sieht Lohnkostenzuschüsse für langzeitarbeitslose SGB-II-Beziehende vor, die ohne eine Förderung nur geringe Chancen auf die Eingliederung in den Arbeitsmarkt hätten. Da diese Charakterisierung der Zielgruppe auch auf viele schwerbehinderte Menschen zutrifft, lohnt es sich, die Effekte einer Förderung gesondert für diese Personengruppe zu betrachten.

Die Förderdauer erstreckt sich auf bis zu fünf Jahre, wobei die Lohnkosten in den ersten beiden Jahren vollständig öffentlich finanziert werden. Danach verringert sich der Zuschuss um 10 Prozentpunkte in jedem weiteren Folgejahr von 90 auf 70 Prozent.

Wie schon der Name des Gesetzes nahelegt, ist die Förderung der sozialen Teilhabe ein zentrales Anliegen des THCG. Im Folgenden geht es daher insbesondere um die Frage, ob eine Förderung die soziale Teilhabe schwerbehinderter Menschen verbessert. Dazu werden Daten aus der ersten und aus der dritten Welle der Längsschnittbefragung „Lebensqualität und Teilhabe“ verwendet (siehe Infokasten „Daten und Methoden“). Als schwerbehindert werden hier jene Personen bezeichnet, die einen Grad der Behinderung von mindestens 30 aufweisen. Unter den Geförderten liegt ihr Anteil bei insgesamt 14,8 Prozent.

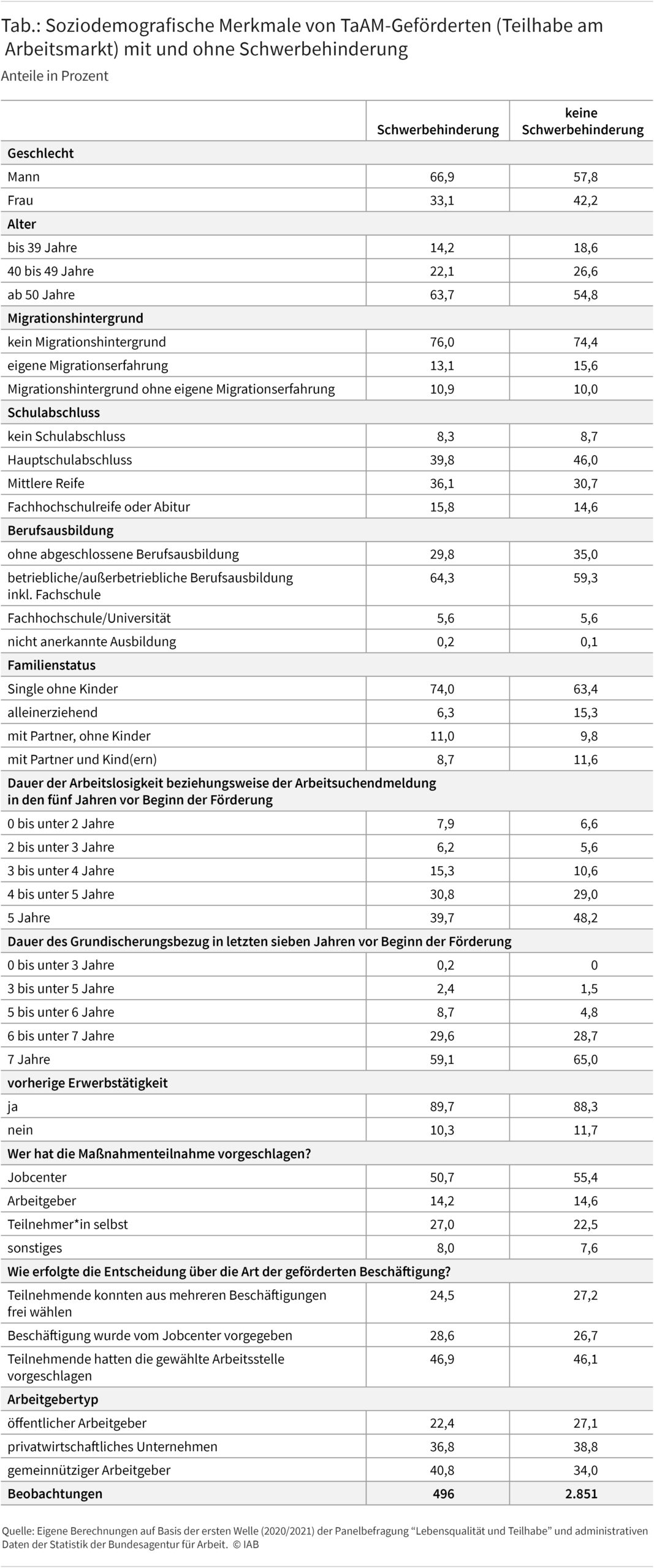

Geförderte mit Schwerbehinderung sind häufiger männlich, älter und bei einem gemeinnützigen Arbeitgeber beschäftigt

Betrachtet man zunächst die durchschnittlichen soziodemografischen Unterschiede zwischen TaAM-Geförderten mit und ohne Schwerbehinderung, so fällt auf, dass erstere eher männlich und tendenziell etwas älter sind (siehe Tabelle). Zudem verfügen sie häufiger über eine Berufsausbildung, sind vermehrt kinderlos und im Rahmen einer Förderung häufiger bei einem gemeinnützigen Arbeitgeber beschäftigt.

Im Hinblick auf die Arbeitslosigkeitshistorie und der Dauer des Leistungsbezugs sind die Unterschiede relativ gering. Allerdings waren Personen ohne Schwerbehinderung innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Förderung häufiger durchgehend arbeitslos oder arbeitsuchend gemeldet als solche mit Schwerbehinderung.

Der Anteil der Personen ohne Schwerbehinderung, die in den letzten sieben Jahren vor Förderbeginn durchgehend Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) bezogen, ist ebenfalls geringfügig höher. Dies dürfte an den unterschiedlichen Förderkriterien für schwerbehinderte Menschen liegen. So müssen diese innerhalb von sieben Jahren vor Förderbeginn nur fünf statt sechs Jahre Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bezogen haben, um förderberechtigt zu sein.

Eine Förderung wirkt sich positiv auf die Lebenszufriedenheit und die soziale Teilhabe aus

Um die Wirkung einer Förderung zu untersuchen, wird ein sogenanntes Matching (siehe Infokasten „Daten und Methoden“) verwendet. Hierfür werden geförderte Personen mit nicht geförderten „statistischen Zwillingen“ verglichen, die bis auf die Förderung ähnliche Eigenschaften und Arbeitsmarkthistorien aufweisen. Dabei werden stets Personen mit jeweils demselben Behindertenstatus gegenübergestellt.

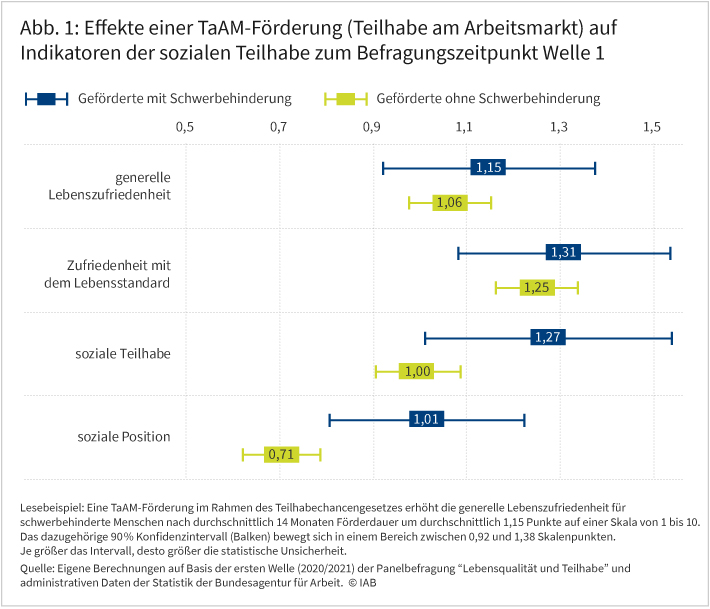

Zur Messung der generellen Lebenszufriedenheit und der Zufriedenheit mit dem Lebensstandard werden subjektive Selbsteinschätzungen der Befragten verwendet, die diese jeweils auf einer Skala von 0 (ganz und gar unzufrieden) bis 10 (ganz und gar zufrieden) vornehmen konnten. Darüber hinaus hatten sie die Möglichkeit, ihre subjektiv wahrgenommene soziale Teilhabe auf einer Skala von 1 (fühle mich ausgeschlossen) bis 10 (fühle mich dazugehörig) sowie ihr soziale Position auf einer Skala von 1 (ganz unten) bis 10 (ganz oben) zu bewerten.

Abbildung 1 visualisiert die Ergebnisse des Matching-Verfahrens für die erste Welle. Dort sind die Teilnahmeeffekte für eine durchschnittliche Förderdauer von circa 14 Monaten abgebildet. Sowohl für Personen mit als auch ohne Schwerbehinderung zeigt sich ein deutlich positiver und statistisch hoch signifikanter Effekt einer TaAM-Förderung auf alle untersuchten Indikatoren der sozialen Teilhabe.

Grafisch lässt sich dies zusätzlich anhand der 90-Prozent-Konfidenzintervalle ablesen: Immer wenn der Wert Null nicht im Konfidenzintervall enthalten ist, sind die Ergebnisse statistisch signifikant. Damit lässt sich mit relativ hoher Sicherheit feststellen, dass die Förderwirkungen für beide Personengruppen positiv sind.

Für Schwerbehinderte erhöht sich im Durchschnitt die generelle Lebenszufriedenheit um 1,15 Skalenpunkte, die Zufriedenheit mit dem Lebensstandard um 1,31 Skalenpunkte. Darüber hinaus verbessert eine Förderteilnahme im Durchschnitt die subjektiv wahrgenommene soziale Teilhabe um 1,27 Skalenpunkte und die soziale Position um 1,01 Skalenpunkte.

Auffällig ist jedoch, dass der Teilnahmeeffekt für Schwerbehinderte in der ersten Welle und über alle Indikatoren hinweg über dem Effekt für Personen ohne Schwerbehinderung liegt. Direkt vergleichen lassen sich diese Unterschiede zwischen beiden Gruppen allerdings nicht. Dies liegt einerseits an der methodischen Herangehensweise, andererseits an den strukturellen soziodemografischen Unterschieden beider Personengruppen, die einen direkten Einfluss auf die Teilnahmewirkung haben.

So variiert beispielsweise die Förderwirkung in Abhängigkeit vom Arbeitgebertyp. Diese ist im privaten Sektor am geringsten und im öffentlichen Sektor am höchsten (lesen Sie dazu auch den IAB-Forschungsbericht 4/2024 von Juliane Achatz und anderen). Zudem sind die Effekte bei Männern und bei Teilnehmenden ab 50 Jahren höher. Angesichts der Merkmalsstruktur beider Personengruppen ist es daher plausibel, dass ein Teil der Differenz zwischen Geförderten mit und ohne Schwerbehinderung auch auf soziodemografische Unterschiede zurückzuführen ist.

Im Zeitverlauf nehmen die Effekte einer Förderung ab, bleiben aber positiv

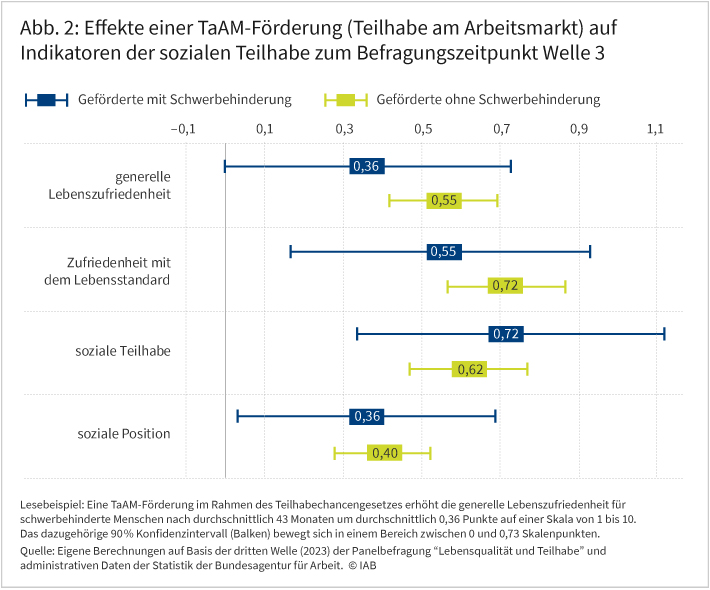

Um die nachhaltige Wirksamkeit einer Förderung genauer zu beleuchten, werden ergänzend Daten der dritten Erhebungswelle der Panelbefragung „Lebensqualität und Teilhabe“ herangezogen, die im Durchschnitt circa 3,6 Jahre nach Förderbeginn erhoben wurden (siehe Abbildung 2). Dabei zeigt sich, dass die eingangs beschriebenen positiven Effekte mit zunehmender Förderdauer abflachen, aber weiterhin positiv bleiben. Dieser Befund gilt für beide Personengruppen.

Auffällig ist jedoch, dass der Teilnahmeeffekt bei Schwerbehinderten deutlicher abnimmt. So sinkt beispielsweise der Teilnahmeeffekt für die Lebenszufriedenheit für Personen mit Schwerbehinderung von 1,15 auf 0,36 Skalenpunkte im Förderverlauf. Im Mittel über alle vier Indikatoren geht die Teilnahmewirkung in Welle drei bei TaAM-Geförderten mit einer Schwerbehinderung um fast 60 Prozent zurück. Bei Geförderten ohne Schwerbehinderung sind es nur 43 Prozent.

Aufgrund rückläufiger Fallzahlen schwerbehinderter Geförderter ist die statistische Unsicherheit hier zwar deutlich höher. Drei der vier Indikatoren für schwerbehinderte Menschen weisen aber weiterhin einen statistisch signifikanten Effekt auf.

Gründe für eine nachlassende Förderwirkung könnten neben Gewöhnungseffekten auch die Sorge um eine Anschlussperspektive sein. Wenn die Förderung sich dem Ende nähert und Arbeitslosigkeit droht, kann dies psychisch belastend wirken und so den positiven Effekt der Teilnahme mindern. Dies bestätigen aktuelle Analysen von Jan Gellermann und Philipp Ramos-Lobato sowie von Juliane Achatz und anderen.

Fazit

Eine Förderung nach §16i des Teilhabechancengesetzes verbessert die soziale Teilhabe schwerbehinderter Menschen merklich und belegt damit die Wirksamkeit von Lohnsubventionen auch bei Menschen mit schwerer Behinderung. Zugleich zeigt sich, dass die Teilnahmewirkung mit der Zeit stark nachlässt.

Daraus lassen sich zwei sinnvolle Anpassungen des THCG für diese besondere Fördergruppe ableiten: Erstens könnten die Zugangskriterien für schwerbehinderte Menschen weiter gelockert werden, um diese, relativ zur jeweiligen Altersgruppe, im Rahmen des THCG verstärkt zu fördern (lesen Sie dazu auch den IAB-Forschungsbericht 3/2021 von Frank Bauer und anderen).

Zweitens sollten Geförderte nach Möglichkeit länger in Beschäftigung gehalten werden, um die positiven Effekte einer Förderung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Eine Möglichkeit hierfür wäre die Einführung einer Anschlussförderung. Denn aktuell werden Schwerbehinderte häufiger bei gemeinnützigen Arbeitgebern beschäftigt, die oft nur begrenzte finanzielle Möglichkeiten für eine ungeförderte Beschäftigung haben.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: Auch wenn der Übergang in den primären Arbeitsmarkt ein zentrales Ziel der Förderung ist, bleibt dieser für viele Geförderte mit Behinderung aufgrund permanent verminderter oder abnehmender Arbeitsfähigkeit oft unrealistisch. Deshalb kann es ein Ziel sein, Teilnehmende in einer geförderten Beschäftigung zu halten. Zu dieser Einschätzung kommen auch Nikolay Angelov und Marcus Eliason in einer 2018 erschienenen Studie.

Abschließend ist zu betonen, dass Behinderungen mit vielfältigen Herausforderungen einhergehen, die individuell stark variieren. Eine einheitliche Maßnahme kann daher nicht allen Betroffenen gleichermaßen gerecht werden. Statt pauschaler Lösungen bedarf es auf den Einzelfall zugeschnittener Lösungen.

Das THCG bietet hierfür gute Voraussetzungen, denn im Vergleich zu anderen Instrumenten beinhaltet die Förderung eine gesetzlich verankerte individuelle beschäftigungsbegleitende Betreuung. Eine solche Betreuung hat das Potenzial, den persönlichen oder betrieblichen Unterstützungsbedarf der Geförderten zu identifizieren und zu einem Erfolg der Maßnahme beizutragen. So kann es gelingen, Schwerbehinderte erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, Vorurteile abzubauen und – nicht zuletzt durch Best-Practice-Beispiele – der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt entgegenzuwirken.

In aller Kürze

- Eine Förderung mit dem Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (THCG) wirkt sich positiv auf die soziale Teilhabe schwerbehinderter Menschen aus.

- Das THCG hat sich, wenngleich nicht explizit für diese Zielgruppe konzipiert, als wirksames Instrument zur Förderung von Menschen mit Schwerbehinderung bewährt.

- Die Wirkung der Förderung nimmt allerdings für Schwerbehinderte schneller ab als für andere Geförderte.

Daten und Methoden

Datengrundlage der Analyse bilden die erste und dritte Welle der Panelbefragung „Lebensqualität und Teilhabe“ die jeweils zwischen Mai 2020 und März 2021 beziehungsweise Januar 2023 und Juni 2023 erhoben wurden. Zusätzlich werden administrative Daten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit herangezogen und mit den Daten der Panelbefragung verknüpft.

Als schwerbehindert gelten Personen, die einen Grad der Behinderung von mindestens 50 aufweisen. Menschen mit einem Grad der Behinderung zwischen 30 und 50 können jedoch auf dem Arbeitsmarkt schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, sofern sie Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden oder diesen zu verlieren drohen. Die Studie betrachtet deshalb Personen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 30 als schwerbehindert.

Ziel dieser Studie ist es, die Auswirkungen einer Förderung nach § 16i SGB II auf die soziale Teilhabe zu untersuchen. Aufgrund des fehlenden experimentellen Studiendesigns kommt ein Radius-Calliper-Matching zur Anwendung. Essenziell hierfür sind Informationen zu persönlichen Merkmalen der Geförderten sowie zu deren Erwerbshistorie und Bezugsdauer von Leistungen nach SGB II.

Ziel des Matchings ist es, „statistische Zwillinge“ zu identifizieren. Dadurch ist es möglich, die Mittelwerte der Ergebnisvariablen zwischen Geförderten und vergleichbaren Ungeförderten gegenüberzustellen und somit die durchschnittliche Teilnahmewirkung zu schätzen. Es wird ein exaktes Matching nach Zugangskohorte angewendet (Kohorte 1: April bis August 2019, Kohorte 2: September 2019 bis Januar 2020). Darüber hinaus fließen zahlreiche Interaktionen zwischen Geschlecht und Region (Ost/West) mit weiteren für das Matching verwendeten soziodemografischen Merkmalen sowie Merkmalen der Erwerbshistorie ein. Für eine detaillierte Auflistung und Beschreibung der für das Matching verwendeten Merkmale siehe Achatz et al. (2024), Abschnitt 10.5.6.

Literatur

Achatz, Juliane et al. (2024): Evaluation des Teilhabechancengesetzes – Abschlussbericht. IAB-Forschungsbericht Nr. 4.

Ameri, Mason et al. (2018): The disability employment puzzle: A field experiment on employer hiring behavior. ILR Review, 71(2), S. 329–364.

Ananian, Sevane; Dellaferrera, Giulia (2024): A study on the employment and wage outcomes of people with disabilities. ILO Working Paper 124.

Angelov, Nikolay; Eliason, Marcus (2018): Wage subsidies targeted to jobseekers with disabilities: subsequent employment and disability retirement. IZA journal of labor policy, 7(1), 12.

Bauer, Frank et al. (2021): Evaluation der Förderinstrumente nach § 16e und § 16i SGB II – Zwischenbericht. IAB-Forschungsbericht Nr. 3.

Collischon, Matthias; Hiesinger, Karolin; Pohlan, Laura; Breuer, Emily (2024): Eine Schwerbehinderung hat oft gravierende Folgen für den weiteren Erwerbsverlauf. IAB-Kurzbericht Nr. 22.

Gellermann, Jan; Ramos Lobato, Philipp (2024): Wirksame Instrumente mit punktuellem Verbesserungsbedarf: Impulse zur Weiterentwicklung des Teilhabechancengesetzes. In: IAB-Forum, 24.6.2024.

Kruse, Douglas; Schur, Lisa; Rogers, Sean; Ameri, Mason (2018): Why do workers with disabilities earn less? Occupational job requirements and disability discrimination. British Journal of Industrial Relations, 56(4), S. 798–834.

Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024): Arbeitsmarksituation schwerbehinderter Menschen 2023. Berichte: Blickpunkt Arbeitsmarkt, Juli 2024.

Bild: AnnaStills/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250428.01

Özerdogan, Anil (2025): Das Teilhabechancengesetz wirkt auch bei Menschen mit schwerer Behinderung, In: IAB-Forum 28. April 2025, https://iab-forum.de/das-teilhabechancengesetz-wirkt-auch-bei-menschen-mit-schwerer-behinderung/, Abrufdatum: 26. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Anil Özerdogan

Anil Özerdogan ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB.

Anil Özerdogan ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Panel Arbeitsmarkt und soziale Sicherung“ am IAB.