4. August 2025 | Folgen der Covid-19-Pandemie

Deutschlands Rettungsausgaben während der Covid-19-Pandemie waren im internationalen Vergleich eher unterdurchschnittlich

Angesichts der massiven Auswirkungen der Covid-19-Pandemie haben Industrieländer im ersten Coronajahr 2020 zahlreiche Programme aufgelegt oder ausgeweitet, um Wirtschaft und Arbeitsplätze zu retten und Einkommen zu sichern. Stabilisierungsmaßnahmen wurden in einem bisher nicht gekannten Umfang auf den Weg gebracht, existierende Sicherungssysteme massiv ausgeweitet. Insbesondere drei Arten von Rettungsprogrammen sollten die Krise abfedern, sie werden im Folgenden vorgestellt.

Direkte Unternehmenshilfen sollten die Wirtschaft stabilisieren

Mit direkten Subventionen oder Steuerermäßigungen für Unternehmen sollte die Wirtschaft stabilisiert werden. Beispiele dafür sind das „Paycheck-Protection-Program“ (PPP) in den USA oder die Soforthilfen und Überbrückungshilfen in Deutschland. Im Rahmen des PPP-Programms wurden etwa 70 Prozent aller kleineren Unternehmen Hilfen gewährt, um die vor der Pandemie gezahlten Löhne und die Beschäftigung abzusichern. Darüber hinaus gab es weitere finanzielle Maßnahmen wie staatliche Bürgschaften, Fonds und Kreditprogramme. Mehrere Länder setzten auch Programme auf, die explizit auf Selbstständige zugeschnitten waren. Eine detaillierte Übersicht zu den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in Deutschland während der Pandemie findet sich in einem Aufsatz von Joachim Ragnitz aus dem Jahr 2023.

Beschäftigungssichernde Maßnahmen zielten darauf ab, den Anstieg der Arbeitslosigkeit abzubremsen

Die Unternehmenshilfen zielten direkt darauf ab, Unternehmen zu stabilisieren, und sollten zugleich dazu beitragen, die Beschäftigung zu stabilisieren und den Anstieg der Arbeitslosigkeit zu bremsen. Explizite beschäftigungssichernde Maßnahmen setzten hingegen direkt an der Sicherung der Beschäftigung an, etwa indem der Staat Beschäftigung direkt subventionierte oder bei einem temporären Arbeitsausfall in Betrieben Kurzarbeitergeld zahlte.

Zahlreiche europäische Länder nutzten solche Kurzarbeitergeld-Programme intensiv, mit vereinfachtem Zugang und verbesserten Leistungen. Diese Programme waren teilweise dem deutschen Vorbild folgend nach der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 eingeführt worden und wurden während der Pandemie stark ausgeweitet.

Auch in Deutschland erleichterte die Bundesregierung den Zugang zu Kurzarbeitergeld erheblich. Sie verlängerte zudem die maximale Bezugsdauer und erhöhte die Leistungen bei längerem Bezug. Die Nutzung von Kurzarbeit erreichte in der Corona-Krise in Deutschland einen bisher nie dagewesenen Umfang und hat sich als zentraler Rettungsschirm für den Arbeitsmarkt bewährt. In der Spitze bezogen im Mai 2020 sechs Millionen Beschäftigte Kurzarbeitergeld, das waren etwa 15 Prozent aller abhängig Beschäftigten.

In einem IAB-Forschungsbericht aus dem Jahr 2023 haben Bernd Fitzenberger und Ulrich Walwei länderübergreifend beschäftigungssichernde Maßnahmen verglichen. Ein Fokus lag dabei auf dem Kurzarbeitergeld. Zu Beginn der Pandemie nutzten andere Länder das Instrument weitaus stärker als Deutschland. Jedoch lief die Nutzung von Kurzarbeit hierzulande deutlich langsamer aus. Ein Überblick der Erkenntnisse über die Wirkungen des deutschen Kurzarbeitergeldes während Corona findet sich in einem 2024 im IAB-Forum erschienenen Beitrag von Christian Kagerl und Thomas Kruppe.

Eine alternative beschäftigungssichernde Maßnahme ist die temporäre pauschale Subvention von Lohnkosten. Australien führte zu Beginn der Covid-19-Pandemie ein solches Programm unter dem Namen „JobKeeper“ ein. Dieses Programm war eine der größten arbeitsmarktpolitischen Einzelmaßnahmen in der Geschichte des Landes. In der ersten Phase der Covid-19-Pandemie erhielten fast 30 Prozent der Beschäftigten die Lohnsubvention, wie Bob Gregory 2023 in einem Interview für das IAB-Forum ausführte.

Einen ähnlichen Weg wählte das Vereinigte Königreich mit dem „Coronavirus Job Retention Scheme“, auch als „Furlough Scheme“ bezeichnet. Im Unterschied zu Kurzarbeitsprogrammen, wie sie etwa Deutschland und Frankreich nutzten, decken die Furlough-Programme nur vollständige Arbeitsausfälle ab. Kurzarbeit wird dagegen auch für partiellen Arbeitsausfall gewährt, wenn ein Beschäftigter beispielsweise noch 50 Prozent der vertraglichen Arbeitszeit arbeitet.

Direkte Einkommenshilfen glichen Verluste der privaten Haushalte aus

Zahlreiche Länder weiteten direkte Einkommenshilfen an private Haushalte aus. Wenn Menschen arbeitslos wurden und eine Arbeitslosenversicherung bestand, griff automatisch das Arbeitslosengeld und glich zumindest einen Teil der Einkommensverluste aus. Darüber hinaus gestalteten mehrere Länder die Zahlungen großzügiger, sei es durch Erhöhung des Arbeitslosengelds oder durch Verlängerung der Anspruchsdauer.

Neben der Zahlung von Arbeitslosengeld gewährten viele Länder staatliche Transferzahlungen. So lockerten sie die Zugangsbedingungen zu staatlichen Leistungen, in Deutschland etwa zu Leistungen der Grundsicherung, oder gewährten spezielle Leistungen während der Pandemie, zum Beispiel den Kinderbonus in Deutschland.

In den USA war die Ausweitung der Leistungen der Arbeitslosenversicherung ein wesentlicher Teil der Einkommenssicherung während der Covid-19-Pandemie, wie Francesco Spadafora in einem 2023 erschienenen Artikel aufzeigt. Neben der in Rezessionen regelmäßig praktizierten Ausweitung der Bezugsdauer von Arbeitslosengeld erhielten Anspruchsberechtigte temporär höhere Leistungen. Zudem weitete die Regierung den Kreis der Anspruchsberechtigten vorübergehend aus. Dabei verzeichnete die USA im Jahr 2020 einen dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit: Die Arbeitslosenquote stieg von 3,6 Prozent im Januar auf 14,8 Prozent im April.

Im Vergleich dazu stieg die Arbeitslosenquote in Deutschland im Jahr 2020 vergleichsweise moderat von 5,3 Prozent im Januar auf 6,4 Prozent im August. Höhe und Dauer der Arbeitslosenunterstützung – also Arbeitslosengeld und Grundsicherung – blieben dabei nahezu unverändert.

Die gesamten fiskalischen Ausgaben für Arbeitslosigkeit betrugen im Jahr 2020 62,8 Milliarden Euro, wobei auch die Mindereinnahmen bei Steuern und Sozialabgaben mit eingerechnet sind. Laut einer Analyse von Enzo Weber und anderen im IAB-Forum aus dem Jahr 2021 entsprach dieser Wert einem Plus gegenüber dem Vorjahr um 22 Prozent. Berechnungen von Karl Heiz Hausner und anderen ergaben 2022, dass die Ausgaben im Folgejahr weiter stiegen, auf dann 68 Milliarden Euro.

Rettungsausgaben während der Covid-19-Pandemie im internationalen Vergleich

Angesichts der umfangreichen Rettungspakete in verschiedenen Ländern und der damit verbundenen hohen Ausgaben liegt es nahe, einen Vergleich der Gesamtausgaben für Rettungsmaßnahmen während der Covid-19-Pandemie anzustellen. Den nachfolgend betrachteten Industrieländern ist es im Wesentlichen gelungen, einen längerfristigen Einbruch der Wirtschaft zu verhindern. Doch mit welchen Kosten war das verbunden?

Da sich der Mix der Rettungsprogramme und deren Ausgestaltung deutlich voneinander unterschieden, müssen die Ausgaben für die verschiedenen Arten erfasst und einander gegenübergestellt werden, um einen aussagekräftigen Ländervergleich zu erhalten. Für die beiden Hauptjahre der Pandemie 2020 und 2021 liegen vergleichbare Daten aus sechs Industrieländern vor: Australien, Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, USA und Österreich. Die summierten Ausgaben der beiden Jahre werden relativ zum Bruttoinlandsprodukt des jeweiligen Landes im gleichen Zeitraum erfasst.

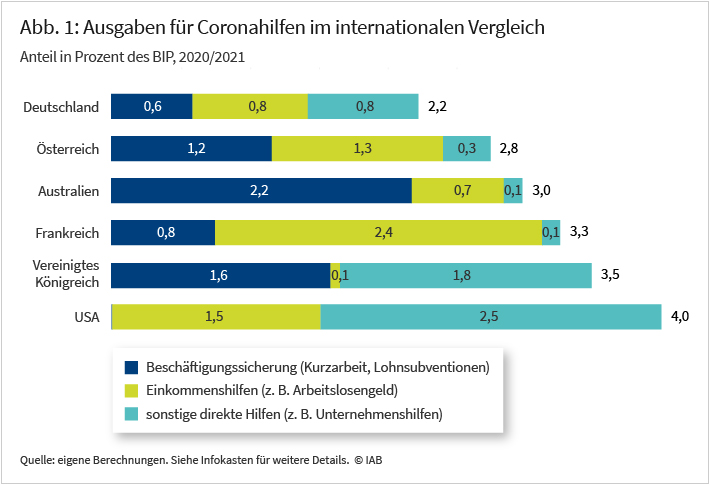

Abbildung 1 zeigt die Ausgaben für die unterschiedlichen Programme, die die betrachteten Länder gewählt haben, um die Arbeitsmarkteffekte der Covid-19-Pandemie abzufedern. Für Deutschland enthält die Abbildung die Ausgaben des Bundes für beschäftigungssichernde Maßnahmen wie Kurzarbeit und Lohnsubventionen, für Einkommenshilfen wie das Arbeitslosengeld sowie für weitere Hilfsprogramme für die Wirtschaft. Letztere umfassen insbesondere Unternehmenshilfen und Unterstützung für Selbständige, aber keine Kredite.

Alle Ausgaben betreffen die Jahre 2020 und 2021 und sind gemessen als Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) des gleichen Zeitraums. Im Infokasten finden sich weitere Informationen über die einzelnen Programme, die in den Kosten enthalten sind.

In Deutschland, Frankreich und Österreich wurde Kurzarbeit sehr intensiv genutzt, dies trifft auch auf weitere europäische Länder wie Italien und Spanien zu. Österreich wendete dabei mit rund 1,2 Prozent des BIP den größten Anteil auf, gefolgt von Frankreich mit rund 0,8 Prozent und Deutschland mit rund 0,6 Prozent. Die Kurzarbeit ermöglichte es den Unternehmen, Beschäftigte im Betrieb zu halten, sie also nicht entlassen zu müssen.

Die Ausgaben für Arbeitslosengeld und aktive Arbeitsmarktpolitik unterschieden sich zwischen den kontinental-europäischen Ländern ebenfalls deutlich. Frankreich war etwa bei der Arbeitslosenversicherung schon immer vergleichsweise großzügig. Dennoch hielten sich die Zusatzkosten für das Arbeitslosengeld in allen drei Ländern in Grenzen und lagen nicht viel höher als vor der Krise.

Sonstige Maßnahmen spielten in diesen Ländern ebenfalls eine relevante, aber im internationalen Vergleich eher moderate Rolle. In Deutschland schlagen hier die Ausgaben für diverse Wirtschaftshilfen durch wie Soforthilfen, Überbrückungshilfen, Neustarthilfe, November- und Dezemberhilfe. Insgesamt wurden dafür bis Ende 2021 fast 60 Milliarden Euro aufgewendet.

Australien und das Vereinigte Königreich hatten vor der Pandemie keine Programme, die der europäischen Kurzarbeit ähnelten, und verfolgten daher eine andere Strategie. Beide Länder führten als Antwort auf die Pandemie zeitlich begrenzte Joberhaltungsprogramme ein, bei denen der Staat die Löhne von nicht arbeitenden Personen übernahm.

Australien investierte in das „JobKeeper“-Programm über 2 Prozent des BIP, das Vereinigte Königreich etwa 1,5 Prozent des BIP für das „Furlough Scheme“. Hinzu kamen im Vereinigten Königreich zusätzliche Unternehmenshilfen sowie Einkommensunterstützung für Selbständige und Mikrofirmen in fast gleichem Umfang.

Der geringe Anteil für Arbeitslosengeld erklärt sich durch einen strukturellen Unterschied: Im Vereinigten Königreich ist die Höhe des Arbeitslosengelds nicht an den vorigen Arbeitsverdienst gekoppelt, sondern für alle gleich und wird relativ kurz gezahlt.

Nochmals anders war die Struktur in den USA. Ausgaben für Kurzarbeit spielten dort praktisch keine Rolle. Zwar existiert dort das Kurzarbeitsprogramm „Short-Time Compensation“ (lesen Sie zu diesem Programm auch das 2023 im IAB-Forum erschienene Interview mit Till von Wachter). Allerdings wurden hierfür nur etwas mehr als zwei Milliarden Dollar ausgezahlt – kein Vergleich zu den über 700 Milliarden für das Arbeitslosengeld, was etwa 1,5 Prozent des BIP entsprach.

Auch bei anderen Rettungsprogrammen zeigten sich die USA großzügig, insbesondere gegenüber Unternehmen: Im Rahmen des „Paycheck Protection Program“ wurden allein mehr als 800 Milliarden Dollar an Direkthilfen ausgezahlt. Die USA praktizierten somit einen Ansatz, der stärker auf direkte Geldtransfers sowohl an Unternehmen als auch an Arbeitslose setzte, anstatt auf die Reduzierung von Arbeitszeit bei gleichzeitigem Erhalt des Beschäftigungsverhältnisses.

Die hier ausgewiesenen Ausgaben der USA wären im Vergleich noch deutlich höher, wenn man die über 850 Milliarden US-Dollar hinzurechnet, die in Form von Direktüberweisungen (Stimulus Checks) unabhängig von einer Beschäftigung an Bürger und Bürgerinnen gezahlt wurden.

Die Unterschiede in den Ausgabenstrukturen lassen sich vor allem institutionell erklären. In kontinental-europäischen Ländern wie Deutschland, Frankreich und Österreich war die Kurzarbeit bereits vor der Pandemie fest im System verankert. Sie konnte daher in der Krise schnell ausgeweitet werden und wurde zur zentralen Stütze des Arbeitsmarkts. Dies ermöglichte es, Beschäftigungsverhältnisse zu stabilisieren, Produktionskapazitäten aufrechtzuerhalten und Entlassungen zu vermeiden.

In angelsächsischen Ländern wie den USA, Australien und dem Vereinigten Königreich war die Kurzarbeit hingegen nicht oder nur in rudimentärer Form vorhanden. Diese Länder setzten auf eigene temporäre beschäftigungssichernde Maßnahmen, die im Fall des Vereinigten Königreichs mit dem „Furlough Scheme“ ein der Kurzarbeit ähnliches Programm umfassten, sowie auf direkte Unternehmenshilfen.

Die USA wählten dabei einen Ansatz direkter Finanzhilfen, bei dem sie den Unternehmen und Arbeitslosen im großen Umfang direkte finanzielle Mittel zur Verfügung stellte, ohne dabei an bestehende Beschäftigungsverhältnisse wie bei der Kurzarbeit anzuknüpfen. Dementsprechend ist in den USA und Australien von sehr hohen Mitnahmeeffekten auszugehen, wie David Autor und andere bereits in einer 2022 veröffentlichten Studie aufzeigten.

Bei der Höhe der Ausgaben fällt auf, dass die Kosten für die bereits existierenden Kurzarbeitssysteme in Deutschland, Frankreich und Österreich deutlich geringer ausfielen als bei den extra aufgesetzten Unterstützungsprogrammen im Vereinigten Königreich oder Australien. Auch die Gesamtausgaben als Anteil am BIP lagen in beiden angelsächsischen Ländern weit über denen der kontinental-europäischen Länder. Dies legt nahe, dass besonders in einer massiven Krise wie der Covid-19-Pandemie die Erfahrung mit bereits existierenden Institutionen und damit regelmäßig greifenden Kontrollmechanismen für einen effektiveren Mitteleinsatz sorgen.

Die Ausgaben für beschäftigungssichernde Maßnahmen wurden in Deutschland langsamer zurückgefahren als in anderen Ländern

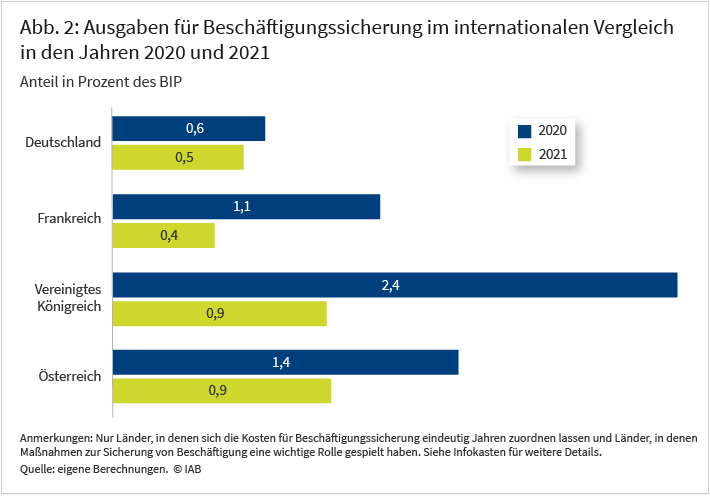

Im Hinblick auf die zeitliche Entwicklung der Rettungsausgaben zur Sicherung von Beschäftigung unterscheidet sich Deutschland deutlich von den anderen betrachteten Ländern. Abbildung 2 zeigt die Ausgaben für beschäftigungssichernde Maßnahmen – also Kurzarbeit und Lohnsubventionen – in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und Österreich in den Jahren 2020 und 2021, gemessen als Anteil am BIP. Im Jahr 2019 lagen die Ausgaben für solche Programme noch nahezu bei Null. Australien und die USA werden hier aufgrund von Datenrestriktionen oder der geringen Bedeutung beschäftigungssichernder Maßnahmen nicht betrachtet.

Auffällig ist, dass die Ausgaben für Kurzarbeit hierzulande in beiden Jahren bei etwas über 20 Milliarden Euro lagen und sich zwischen 2020 und 2021 nur geringfügig unterschieden. In den übrigen Ländern sanken die Ausgaben für beschäftigungssichernde Maßnahmen 2021 hingegen deutlich stärker, wenn auch von einem deutlich höheren Ausgangsniveau.

Frankreich, das Vereinigte Königreich und Österreich gaben im Jahr 2020 relativ gesehen noch weitaus mehr als Deutschland für Joberhaltungsprogramme aus, reduzierten diese Ausgaben aber im Folgejahr sichtbar. Besonders ausgeprägt ist dieser Rückgang im Vereinigten Königreich: Dort halbierten sich die Ausgaben gegenüber 2020 fast.

Deutschland hingegen hielt die Ausgaben für Kurzarbeit auch im zweiten Pandemiejahr auf nahezu konstantem Niveau. Dies zeigt, dass die deutsche Arbeitsmarktpolitik stärker eine langfristige Nutzung des Instruments ermöglichte ¬ entsprechend ging der Einsatz wesentlich langsamer zurück.

Trotzdem waren die relativen Ausgaben 2021 im Vereinigten Königreich und in Österreich immer noch höher als in Deutschland. Und alle drei Vergleichsländer gaben 2020 genauso viel oder mehr für Beschäftigungssicherung aus als Deutschland in beiden Jahren zusammen.

Fazit

Alle betrachteten Industrieländer gaben sehr viel Geld für Rettungsprogramme während der Covid-19-Pandemie aus. Dabei wählten sie einen unterschiedlichen Mix an Maßnahmen. Deutschland und andere kontinental-europäische Länder setzten vergleichsweise stark auf existierende Kurzarbeitsprogramme und verhinderten so einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Angelsächsische Länder griffen hingegen auf – für sie – neue Instrumente zurück und unterstützten Unternehmen und private Haushalte direkt mit finanziellen Hilfen.

Die USA stachen durch besonders hohe Rettungsausgaben hervor: Sie gaben rund 4 Prozent des BIP aus, während zugleich die Arbeitslosigkeit vorübergehend stark anstieg. Deutschland weist mit etwa 2,2 Prozent den niedrigsten Wert unter den hier betrachteten Ländern auf und verzeichnete gleichzeitig einen sehr niedrigen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Allerdings sanken die Ausgaben für beschäftigungssichernde Maßnahmen in Deutschland 2021 nur wenig gegenüber 2020, während die anderen betrachteten Länder ihre Ausgaben im zweiten Jahr spürbar reduzierten, wenn auch von einem deutlich höheren Niveau ausgehend.

Der Vergleich mit den USA und Australien legt nahe, dass bewährte Institutionen in kontinental-europäischen Ländern – wie die Kurzarbeit in Deutschland – eine zielgerichtetere Unterstützung ermöglichten und zumindest kurzfristig Mitnahmeeffekte verringerten.

Programme

In folgender Übersicht wird dargestellt, welche nationalen Programme in der Kostenberechnung berücksichtigt wurden, geordnet nach den drei Kategorien A) Beschäftigungssicherung, B) Einkommenshilfen und C) sonstige direkte Hilfen. Kredite, bei denen eine Rückzahlung der Hilfen vorausgesetzt wird, werden nicht berücksichtigt.

Deutschland (Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Bundesministerium für Finanzen):

- A) Kurzarbeit

- B) Arbeitslosengeld, Arbeitsförderung, Insolvenzgeld, Mehrausgaben SGB II

- C) Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Soforthilfe, Überbrückungshilfen, Neustarthilfe, Programm „Ausbildungsplätze sichern“, Sozialdienstleistereinsatzgesetz

Österreich (Quellen: Rechnungshof, Statistik Austria):

- A) Kurzarbeit

- B) Arbeitslosengeld, aktive Arbeitsmarktpolitik

- C) Aufstockung Notstandshilfe, Bildungsbonus, Neustartbonus, COVID-Einmalzahlungen, Lehrlingsbonus, Sonderbetreuungszeit, Härtefallfonds, Kleinst- und Kleinunternehmerbonus

Frankreich (Quelle: Arbeitsministerium DARES):

- A) Kurzarbeit

- B) Arbeitslosengeld, Unterstützung für Arbeitssuchende

- C) Covid-Maßnahmen zur Reduzierung der Sozialversicherungsbeiträge

Vereinigtes Königreich (Quellen: UK Parliament, UK Statistics, Statista, Institute for Government):

- A) Job Retention/Furlough Scheme

- B) Arbeitslosengeld

- C) Self-Employment Income Support Scheme, Labour Market Services, Kickstart Scheme, Restart Scheme, Unternehmenshilfen

USA (Quellen: Committee for a Responsible Federal Budget, Covid Money Tracker):

- A) Short-Time Compensation

- B) Federal Pandemic Unemployment Compensation, Pandemic Unemployment Assistance, Pandemic Emergency Unemployment Compensation, Zuschüsse Arbeitslosenversicherung für Bundesstaaten

- C) Paycheck Protection Program, Employee Retention Payroll Tax Credit, Hilfen für Restaurants und geschlossene Betriebe

Australien (Quellen: AUS Treasury, Reserve Bank of Australia):

- A) JobKeeper

- B) JobSeeker

- C) JobMaker (Beschäftigungsanreize)

Die Werte für die Bruttoinlandsprodukte in Landeswährung (nominal) für die Jahre 2020 und 2021 stammen von der Weltbank. Wir danken Andjela Kostandinovic für die Hilfe bei der Recherche der Programme und deren Kosten.

In aller Kürze

- Auf die Covid-19-Pandemie reagierten die Regierungen von Industrieländern 2020 und 2021 mit umfangreichen finanziellen Rettungsprogrammen, um negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt entgegenzuwirken. Über die Länder hinweg gibt es jedoch große Unterschiede bei der Höhe der staatlichen Rettungsausgaben und beim Mix der gewählten Maßnahmen.

- Rückblickend zeigt der Vergleich von Deutschland mit den fünf anderen Industrieländern Australien, Frankreich, Österreich, USA und Vereinigtes Königreich, dass die Rettungsausgaben hierzulande insgesamt geringer waren. Die USA wiesen insgesamt die höchsten Rettungsausgaben auf.

- Die relativ niedrigen Ausgaben für beschäftigungssichernde Maßnahmen gingen in Deutschland jedoch 2021 kaum zurück, während sie in anderen Ländern stark zurückgefahren wurden.

- Der Vergleich zu angelsächsischen Ländern legt nahe, dass die Nutzung bewährter Institutionen in kontinentaleuropäischen Ländern – wie die Kurzarbeit in Deutschland – zielgerichtetere Unterstützung ermöglichte und gleichzeitig zumindest kurzfristig Mitnahmeeffekte reduzierte.

Literatur

Autor, David et al. (2022): The $800 Billion Paycheck Protection Program: Where Did the Money Go and Why Did It Go There? Journal of Economic Perspectives, 36(2), S. 55–80.

Fitzenberger, Bernd; Walwei, Ulrich (2023): Kurzarbeitergeld in der Covid-19-Pandemie: Lessons learned. IAB-Forschungsbericht Nr. 5.

Hausner, Karl Heinz; Weber, Enzo; Yilmaz, Yasemin (2022): Die Kosten der Arbeitslosigkeit sind 2021 nochmals um 5 Milliarden Euro gestiegen. In: IAB-Forum, 28.12.2022.

Winters, Jutta (2023): „Short-Time Compensation wird in den USA zu wenig genutzt“. Interview mit Till von Wachter. In: IAB-Forum, 27.6.2023.

Kagerl, Christian; Kruppe, Thomas (2024): Kurzarbeitergeld in der Pandemie: Licht und Schatten, In: IAB-Forum, 17.12.2024.

Ragnitz, Joachim (2023). Staatliche Hilfsprogramme während der Corona-Pandemie: Eine Bewertung aus ökonomischer Sicht. ifo Dresden berichtet, 30(6), S. 3-11.

Schludi, Martin (2023): „Die Ausgaben für das australische JobKeeper-Programm haben die staatlichen Gesamtausgaben in den ersten sechs Monaten um ein Viertel erhöht“. Interview mit Bob Gregory. In: IAB-Forum, 31.10.2023.

Spadafora, Francesco (2023). US unemployment insurance through the covid-19 crisis. Journal of Government and Economics, 9, 100069.

Weber, Enzo; Hausner, Karl Heinz; Engelhard, Heidemarie (2021): Die Kosten der Arbeitslosigkeit sind 2020 um 11,5 Milliarden Euro gestiegen. In: IAB-Forum, 28.12.2021.

Bild: Zeralein/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250804.01

Fitzenberger, Bernd; Kagerl, Christian (2025): Deutschlands Rettungsausgaben während der Covid-19-Pandemie waren im internationalen Vergleich eher unterdurchschnittlich, In: IAB-Forum 4. August 2025, https://iab-forum.de/deutschlands-rettungsausgaben-waehrend-der-covid-19-pandemie-waren-im-internationalen-vergleich-eher-unterdurchschnittlich/, Abrufdatum: 25. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Bernd Fitzenberger

- Christian Kagerl

Prof. Bernd Fitzenberger, PhD, ist Direktor des IAB und Professor für Quantitative Arbeitsökonomik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Prof. Bernd Fitzenberger, PhD, ist Direktor des IAB und Professor für Quantitative Arbeitsökonomik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Dr. Christian Kagerl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“.

Dr. Christian Kagerl ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“.