12. September 2025 | Serie „Bürgergeld“

100-Prozent-Sanktionen gegen erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die „nachhaltig“ Arbeit verweigern, werden nur sehr selten verhängt

Maximilian Schiele , Stefan Tübbicke , Markus Wolf , Joachim Wolff

Ende März 2024 trat auf Initiative des damaligen Bundesarbeitsministers Hubertus Heil eine Neuregelung in Kraft (§ 31a Abs. 7 SGB II), die einen Wegfall des Regelbedarfs (nicht der Erstattung der Wohnkosten) für zwei Monate vorsieht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte nachhaltig Arbeit verweigern. Heil sprach im Vorfeld von „einer sehr kleinen Gruppe von Menschen, die Totalverweigerer sind“ und „wiederholt zumutbare Arbeit ohne Grund ausschlagen“. Die Neuregelung sollte laut Gesetzentwurf der Ampelfraktionen zu Minderausgaben beim Bürgergeld in Höhe von rund 170 Millionen Euro jährlich führen.

Mit dieser Regelung sollte das Prinzip des Forderns wieder ein stärkeres Gewicht erhalten als noch zum Zeitpunkt der Einführung des Bürgergeldes Anfang 2023. Denn damals wurden die potenziellen Leistungsminderungen, die in den Jahren zuvor noch gegolten hatten, deutlich abgeschwächt (sieht man einmal vom Sanktionsmoratorium ab, das Anfang Juli 2022 in Kraft getreten war, aber mit der Einführung des Bürgergeldes im Januar 2023 früher als geplant beendet wurde). Die Beziehung zwischen Leistungsberechtigten und Integrationsfachkräften, so die Idee der Bürgergeldreform, sollte stärker als bisher auf gegenseitigem Vertrauen basieren und ein Umgang „auf Augenhöhe“ angestrebt werden. Ein allzu hartes Sanktionsregime, so die Verfechter dieses Ansatzes, war damit nicht vereinbar.

Inwieweit die Einführung des § 31a Abs. 7 SGB II hier wirklich eine partielle Kurskorrektur markiert, hängt vor allem davon ab, ob von dieser Neuregelung tatsächlich eine nennenswerte Zahl an Leistungsberechtigten betroffen ist. Dazu muss es nicht unbedingt zu einer Sanktionierung kommen, sondern es können auch erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die über die Rechtsfolgen einer wiederholten Arbeitsverweigerung unterrichtet werden, verstärkt Arbeit aufnehmen. Dies dürfte aber, wie im Folgenden gezeigt wird, eher nicht der Fall sein. Allenfalls eine verstärkte mediale Berichterstattung über 100-Prozent-Sanktionen könnte eine Wirkung auf die Arbeitsaufnahmen entfalten. Seriös quantifizieren lässt sich diese Wirkung jedoch nicht.

Die neue Sanktionsregelung ist sehr voraussetzungsvoll

§ 31a Abs. 7 SGB II formuliert einige Bedingungen für einen zweimonatigen Entzug des Regelbedarfs:

- Erstens geht es um Personen, die eine zumutbare Arbeit nicht aufnehmen und denen das Bürgergeld wegen einer der folgenden Pflichtverletzungen bereits innerhalb des letzten Jahres gekürzt worden war: Weigerung eine Arbeit, eine Ausbildung oder ein gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen oder fortzuführen; Eintritt einer Sperrzeit oder Erlöschen des Anspruchs nach dem SGB III, etwa wenn ein Arbeitslosengeldanspruch besteht und die oder der Arbeitslose das Beschäftigungsverhältnis gelöst hat; sowie Erfüllung der Voraussetzung für den Eintritt einer Sperrzeit nach dem SGB III, was vom Jobcenter festgestellt werden kann, wenn eine Arbeitsaufgabe ohne Anspruch auf Arbeitslosgengeld vorliegt.

- Zweitens muss die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme laut Gesetz „tatsächlich und unmittelbar bestehen und willentlich verweigert werden“.

Zudem muss die Leistungsminderung nach § 31b Abs. 3 SGB II aufgehoben werden, wenn die Möglichkeit der Arbeitsaufnahme nicht mehr besteht beziehungsweise spätestens nach zwei Monaten.

In der Praxis kommt die Sanktionsregelung vermutlich nur sehr selten zur Anwendung

Insgesamt handelt es sich um eine sehr voraussetzungsvolle Regelung, sodass solche Fälle in der Praxis nur selten vorkommen dürften. Es überrascht daher nicht, dass es verschiedene Hinweise gibt, die in diese Richtung deuten. So spricht viel dafür, dass die Gesamtzahl dieser Leistungsminderungen zwischen April 2024 und Juni 2025 im niedrigen zweistelligen Bereich lag. Dies ist eine sehr geringe Zahl angesichts von mehr als fünf Millionen Personen, die im Laufe des Jahres 2024 zumindest vorübergehend zur Gruppe der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gehörten.

Dies gilt auch im Vergleich zur Gesamtzahl der Leistungsminderungen, die wegen der Weigerung ausgesprochen werden, eine Arbeit, eine Ausbildung oder ein gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen oder fortzuführen. Diese lag 2024 laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) bei weniger als 20.000 Fällen.

Angaben zu Leistungsminderungen nach § 31a Abs. 7 SGB II finden sich in den Datenübermittlungen der zugelassenen kommunalen Träger als Rohdaten in der Statistik der BA. Für die gemeinsamen Einrichtungen liegen entsprechende Auswertungen der zuständigen Fachabteilung der BA vor, aus denen sich auf die Zahl der Leistungsminderungen nach § 31a Abs. 7 SGB II schließen lässt. In beiden Fällen bestätigt sich tendenziell die Vermutung, dass es sich hier um sehr niedrige Fallzahlen handelt.

Diese Angaben sind laut Statistik der BA allerdings nicht qualitätsgesichert. Sie können es auch nicht sein, denn aufgrund der extrem geringen Fallzahlen greifen die üblichen Test- und Plausibilisierungsverfahren der Statistik nicht.

Ein weiterer Hinweis ergab sich aus einer Anfrage der Welt am Sonntag bei 60 Jobcentern in Groß- und Mittelstädten aus allen 16 Bundesländern, deren Ergebnis im Januar 2025 veröffentlicht wurde. Demnach hat keines der befragten Jobcenter dokumentierte Fälle von Leistungsminderungen nach § 31a Abs. 7 SGB II zurückgemeldet.

All dies deutet darauf hin, dass es sich tatsächlich um eine sehr kleine Gruppe handelt. Aufgrund der extrem niedrigen Fallzahl sind auch keine seriösen wissenschaftlichen Analysen zur soziodemografischen Zusammensetzung dieser Personengruppe möglich. Daher lässt sich kein Vergleich mit der Zusammensetzung der arbeitsuchenden Leistungsberechtigten insgesamt ziehen. Inwieweit es sich bei denjenigen, die der ehemalige Bundesarbeitsminister Heil als „sehr kleine Gruppe von Menschen, die Totalverweigerer sind“ bezeichnete, um eine besondere Personengruppe handelt, lässt sich also nicht verlässlich bestimmen.

Allerdings gibt es eine Gruppe von Personen, die in ihrer soziodemografischen Struktur zumindest tendenziell ähnlich zusammengesetzt sein dürfte wie die der sanktionierten Totalverweigerer, über die genauere Daten vorliegen. Es handelt sich dabei um Personen, die über die Rechtsfolgen zu § 31a Abs. 7 SGB II belehrt wurden. Aus den administrativen Personendaten der Statistik der BA stehen dem IAB 455 Fälle von Personen in gemeinsamen Einrichtungen für den Zeitraum von April 2024 bis März 2025 für Auswertungen zur Verfügung, die mindestens eine solche Rechtsfolgenbelehrung erhalten haben.

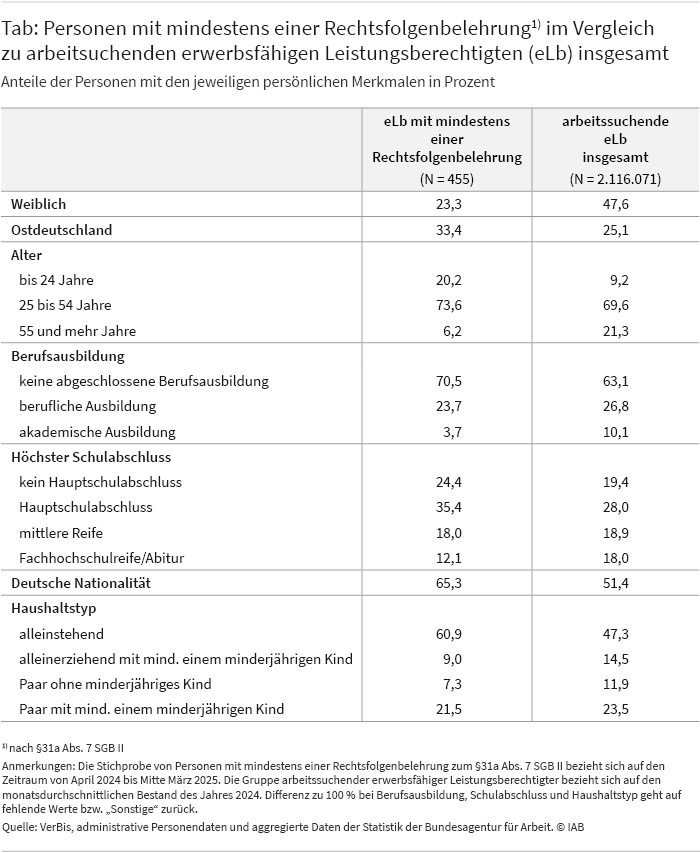

Vergleicht man die Zusammensetzung dieser Personengruppe mit der Zusammensetzung von arbeitsuchenden Leistungsberechtigten insgesamt, wird deutlich, dass sich die erste Gruppe in einer Reihe von persönlichen Merkmalen deutlich von anderen Grundsicherungsbeziehenden unterscheidet.

Insgesamt dürfte die Neuregelung angesichts geringer Fallzahlen von Sanktionen nach § 31a Abs. 7 SGB II oder entsprechender Rechtsfolgenbelehrungen allerdings nicht zu hinreichend vielen zusätzlichen Arbeitsaufnahmen führen, sodass nicht mit Minderausgaben in Höhe von 170 Millionen Euro jährlich im Bundeshaushalt zu rechnen ist. Zwar geht von Sanktionen eine Ex-ante-Wirkung auf Beschäftigungsübergänge aus, wie Markus Wolf im IAB-Kurzbericht 15/2024 zeigt. Allerdings zeigt die Studie auch, dass das weit weniger für niedrige als für moderate und höhere Sanktionswahrscheinlichkeiten der Fall ist. Darüber hinaus scheinen substanzielle Ex-ante-Wirkungen bedingt durch die mediale Berichterstattung ebenfalls fraglich, da keine starke Evidenz für eine Erhöhung der Beschäftigungsaufnahmen aus dem SGB II im Zuge der Reform erkennbar ist.

Männer und Jüngere sind in der Personengruppe mit Rechtsfolgenbelehrungen stark überrepräsentiert

Frauen sind mit einem Anteil von nur 23 Prozent unter den Personen mit einer Rechtsfolgenbelehrung deutlich unterrepräsentiert (siehe Tabelle). Bei den arbeitsuchenden Leistungsberechtigten insgesamt sind es rund 48 Prozent. Personen, die in Ostdeutschland leben, sind überrepräsentiert (33 versus 25 Prozent).

Sehr deutlich fallen die Unterschiede bei der Altersverteilung auf: So ist der Anteil der 18- bis 24-Jährigen stark erhöht (20 versus 9 Prozent); Personen über 54 Jahre sind hingegen stark unterrepräsentiert (6 versus 21 Prozent). Weitergehende Analysen zeigen, dass die Überrepräsentanz Jüngerer in Ostdeutschland noch deutlich stärker ausgeprägt ist als in Westdeutschland.

Bezüglich der Berufsausbildung wird deutlich, dass etwa 70 Prozent der Rechtsfolgenbelehrten keine abgeschlossene Ausbildung aufweisen, während dies für etwa 63 Prozent der arbeitsuchenden Leistungsberechtigten insgesamt gilt. Unterrepräsentiert sind hingegen Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung und mit akademischer Ausbildung. Ein tendenziell ähnliches Bild ergibt sich bei einer Differenzierung nach Schulabschluss.

Was die Nationalität angeht, weisen Rechtsfolgenbelehrte mit etwa 65 Prozent deutlich häufiger die deutsche Staatsbürgerschaft auf als die Vergleichsgruppe mit gut 51 Prozent. Vergleicht man die Haushaltskonstellationen, so fällt auf, dass die überwiegende Mehrheit (knapp 61 Prozent) der Rechtsfolgenbelehrten in Single-Haushalten wohnt, während dies nur für etwa 47 Prozent der arbeitssuchenden Leistungsberechtigten insgesamt gilt.

Fazit

Die dem IAB vorliegenden Hinweise und Personendaten sprechen dafür, dass nur sehr wenige Personen von einer vollständigen Kürzung des Regelbedarfs nach § 31a Abs. 7 SGB II betroffen sind. Auch beim Personenkreis, der über die entsprechenden Rechtsfolgen belehrt wurde, dürfte es sich um eine sehr kleine Gruppe handeln. Dies dürfte daran liegen, dass eine solche Leistungsminderung an sehr enge Voraussetzungen geknüpft ist. Daher ist es unwahrscheinlich, dass durch die Einführung dieser Sanktionsregelung die im Gesetzentwurf vorgesehenen Einsparungen von rund 170 Millionen Euro jährlich tatsächlich eintreten.

Selbst wenn man von Ex-ante-Wirkungen einer solchen Regelung ausgeht, erscheint dieses Ziel als außerordentlich ambitioniert. Eine Leistungsminderung, die nur extrem selten verhängt wird beziehungsweise über deren Rechtsfolgen die potenziell Betroffenen nur sehr selten belehrt werden, dürfte kaum eine verhaltenslenkende Wirkung haben, die zu deutlich mehr Arbeitsaufnahmen und damit zu Minderausgaben in der genannten Höhe führt. Aus dem gleichen Grund dürfte auch das Prinzip des Forderns durch die Neuregelung in der Praxis kein substanziell stärkeres Gewicht erfahren. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass die mediale Berichterstattung zunächst mit Ex-ante-Wirkungen verbunden war. Allerdings haben die Medien im Nachgang selbst offengelegt, dass es in der Praxis kaum Leistungsminderungen dieser Art gibt.

Dass Leistungsminderungen, die zu einem kompletten Wegfall des Regelbedarfs führen, mit hohen rechtlichen Hürden versehen sind, ergibt sich auch aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Sanktionen in einer solchen Höhe sind laut Urteil vom 5. November 2019 nur unter bestimmten Umständen verhältnismäßig und zwar dann, „… wenn und solange Leistungsberechtigte es selbst in der Hand haben, durch Aufnahme einer ihnen angebotenen zumutbaren Arbeit (§ 31 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II) ihre menschenwürdige Existenz tatsächlich und unmittelbar durch die Erzielung von Einkommen selbst zu sichern“.

Sanktionsregeln, die eine Leistungsminderung in Höhe des Regelbedarfs oder gar aller Grundsicherungsleistungen vorsehen, sind daher allenfalls sehr eingeschränkt möglich. In den nicht wenigen Fällen, wo sie mit einer außergewöhnlichen Härte verbunden wären, muss von einer Leistungsminderung gänzlich abgesehen werden. Wenn man durch eine Reform – wie im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung vereinbart – stärker auf das Fordern setzen möchte, sollte man daher eher an eine längere Dauer der Leistungsminderung denken als eine Leistungsminderung von mehr als 30 Prozent des maßgebenden Regelsatzes.

Dass bestimmte Personengruppen von Rechtsfolgenbelehrungen zu § 31a Abs. 7 SGB II überproportional betroffen sind, deckt sich mit einigen Befunden aus der Literatur zur Betroffenheit von Sanktionen (einen Überblick hierzu finden Sie im IAB-Forschungsbericht 17/2022 von Veronika Knize und anderen). Hier dürfte eine Rolle spielen, dass bestimmte Personengruppen häufiger Stellenangebote erhalten als andere. So könnten beispielsweise Männer deswegen häufiger betroffen sein als Frauen, weil Betreuungsaufgaben häufiger von Müttern übernommen werden und das Jobcenter dies bei der Unterbreitung von Stellenangeboten berücksichtigt. Dennoch ist dies nur eine von mehreren möglichen Erklärungen. Die vorgelegten deskriptiven Befunde lassen hier keine gesicherten Schlussfolgerungen zu.

Daten und Methoden

Die Analysen beruhen auf Angaben über Rechtsfolgenbelehrungen zu § 31a Abs. 7 SGB II, die in gemeinsamen Einrichtungen in VerBIS auf Personenebene erfasst werden und uns aus dem Data-Warehouse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung gestellt wurden. In den Auswertungen wurden Fälle berücksichtigt, die von April 2024 bis Mitte März 2025 erfasst wurden. Die Angaben aus VerBIS wurden mit anderen administrativen Personendaten (Integrierten Erwerbsbiographien, Leistungshistorik Grundsicherung) verknüpft, um persönliche Merkmale hinzuzuspielen (wie beispielsweise Region oder Schul- und Berufsausbildung). Die anderen administrativen Personendaten erstrecken sich bis Ende 2023. Zu 2 von 457 Fällen, welche eine Rechtsfolgebelehrung erhalten haben, konnten keine administrativen Personendaten zugespielt werden. Zudem wurden aggregierte Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit zum Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aus dem Jahr 2024 verwendet.

Mithilfe der Daten zu Rechtsfolgenbelehrungen und der Angaben aus dem Data-Warehouse der Statistik der Bundesagentur für Arbeit wurde die Struktur der Personen, die eine Rechtsfolgenbelehrung zu § 31a Abs. 7 SGB II erhalten haben, mit der Struktur der arbeitsuchenden erwerbfähigen Leistungsberechtigten in gemeinsamen Einrichtungen verglichen. Dadurch wird ermittelt, inwieweit es sich bei den Personen, die diese Rechtsfolgenbelehrung erhalten haben, um eine besondere Personengruppe handelt.

In aller Kürze

- Ende März 2024 trat eine neue Leistungsminderung im Bürgergeld nach § 31a Abs. 7 SGB II in Kraft, die einen Entzug des kompletten Regelbedarfs für zwei Monate vorsieht. Dadurch soll eine kleine Gruppe von Bürgergeldbeziehenden stärker sanktioniert werden können, die eine Arbeitsaufnahme nachhaltig verweigert.

- Hinweise auf tatsächlich vorliegende Sanktionen nach § 31a Abs. 7 SGB II sprechen dafür, dass nur eine sehr kleine Personengruppe davon betroffen ist. Für eine verlässliche wissenschaftliche Untersuchung reichen die Fälle in administrativen Personendaten nicht aus.

- Bei den Personen, die mindestens eine Rechtsfolgenbelehrung zu § 31a Abs. 7 SGB II erhalten haben, sind die folgenden Personengruppen im Vergleich zu den arbeitsuchenden Leistungsberechtigten insgesamt überproportional vertreten: Männer, in Ostdeutschland lebende Personen, Jüngere, Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung und ohne höhere Schulbildung, deutsche Staatsangehörige, Alleinlebende.

- Angesichts der extrem geringen Fallzahlen sind die im Gesetzentwurf erwarteten Minderausgaben beim Bürgergeld in Höhe von 170 Millionen Euro jährlich nicht zu erwarten.

Literatur

Bundesagentur für Arbeit (2024): Zweites Buch Sozialgesetzbuch – SGB II Fachliche Weisungen §§ 31, 31a, 31b SGB II.

Bundesverfassungsgericht (2019): Urteil des Ersten Senats vom 5. November 2019 – 1 BvL 7/16 –, Rn. (1–225).

Deutscher Bundestag (2024): Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP – Entwurf eines Zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024, Drucksache 20/9999, 20. Wahlperiode, 8.1.2024.

Knize, Veronika; Wolf, Markus; Wolff, Joachim (2022): Zentrale Befunde aus Studien zu Sanktionen im SGB II mit einem Fokus auf Sanktionswirkungen und Sanktionswahrscheinlichkeit. IAB-Forschungsbericht Nr. 17.

Wolf, Markus (2024): Ex-ante-Effekte von Sanktionen in der Grundsicherung: Bereits die Möglichkeit einer Sanktionierung zeigt Wirkung. IAB-Kurzbericht Nr. 15.

Bild: Superingo/storck.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250912.01

Schiele, Maximilian; Tübbicke, Stefan; Wolf, Markus; Wolff, Joachim (2025): 100-Prozent-Sanktionen gegen erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die „nachhaltig“ Arbeit verweigern, werden nur sehr selten verhängt, In: IAB-Forum 12. September 2025, https://iab-forum.de/100-prozent-sanktionen-gegen-erwerbsfaehige-leistungsberechtigte-die-nachhaltig-arbeit-verweigern-werden-nur-sehr-selten-verhaengt/, Abrufdatum: 23. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Maximilian Schiele

- Stefan Tübbicke

- Markus Wolf

- Joachim Wolff

Maximilian Schiele ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.

Maximilian Schiele ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB. Dr. Stefan Tübbicke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.

Dr. Stefan Tübbicke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB. Markus Wolf ist Stipendiat des Graduiertenprogramms des IAB und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“.

Markus Wolf ist Stipendiat des Graduiertenprogramms des IAB und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“. PD Dr. Joachim Wolff leitet den Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.

PD Dr. Joachim Wolff leitet den Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.