5. Februar 2025 | Arbeitsmarktpolitik

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik verbessern die Arbeitsmarktchancen Geflüchteter auch langfristig

Sowohl die Erwerbsquoten als auch die Löhne von Geflüchteten steigen mit zunehmender Aufenthaltsdauer deutlich. Dies zeigen Studien auf der Basis von Befragungsdaten. Zum einen fallen verschiedene institutionelle Hemmnisse wie Asylverfahren und Beschäftigungsverbote mit der Zeit weg. Zum anderen sind Integrations- und Sprachkurse mit längerer Aufenthaltsdauer irgendwann abgeschlossen, sodass Geflüchtete dann dem Arbeitsmarkt in größerer Zahl zur Verfügung stehen (lesen Sie dazu auch die IAB-Kurzberichte 13/2023 und 10/2024).

So lag die Erwerbstätigenquote der 2015 zugezogenen Geflüchteten sieben Jahre später bei 64 Prozent, ihr mittlerer Bruttostundenverdienst bei 13,70 Euro. Circa 90 Prozent dieser Beschäftigten waren in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis tätig (eine detaillierte Analyse dazu findet sich im IAB-Kurzbericht 10/2024).

Diese Studien geben jedoch keinen Aufschluss über den Beitrag aktiver Arbeitsmarktpolitik zur Beschäftigung Geflüchteter. Anders als die Studie, welche die Autor*innen dieses Beitrags auf Basis administrativer Daten 2021 im IAB-Forum publiziert haben. Gegenstand dieser Studie waren die Wirkungen der Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen für Geflüchtete bis zu 21 Monate nach Teilnahmebeginn.

Dabei ging es um Personen, die ab dem 1. Januar 2013 zugezogen waren und zum 30. September 2016 eine Aufenthaltserlaubnis aus Fluchtgründen hatten, Arbeitslosengeld (ALG) II bezogen und arbeitslos waren. Der Großteil der Personen dieser Stichprobe – etwa 75 Prozent – stammt aus Syrien. Für die Analysen wurden die quantitativ wichtigsten Maßnahmen für Geflüchtete berücksichtigt:

- Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung: Maßnahmen beim Arbeitgeber (MAG)

- Maßnahmen beim Träger (MAT)

- Förderungen zur beruflichen Weiterbildung (FbW)

- Arbeitsgelegenheiten (AGH), besser bekannt als „Ein-Euro-Jobs“

- die flüchtlingsspezifische Maßnahme „Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb“ (KompAS).

AGH richten sich an besonders arbeitsmarktferne Personen, während FbW und MAG typischerweise für relativ arbeitsmarktnahe Personen eingesetzt werden. Teilnehmende an einer MAT oder einer KompAS-Maßnahme sind nicht ganz so arbeitsmarktfern wie AGH-Teilnehmende, aber auch hier ist die Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt oft nicht das vorrangige Ziel (lesen Sie dazu den IAB-Kurzbericht 7/2021).

Bisherige Studien zeigen eine kurzfristig positive Wirkung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen für Geflüchtete

Der Studie zufolge haben sich alle Maßnahmen mit Ausnahme von AGH bis zum Ende des Beobachtungszeitraums positiv auf die Arbeitsmarktintegration und die Erwerbseinkommen der Geförderten ausgewirkt. Dies gilt insbesondere für MAG und FbW, wie im IAB-Kurzbericht 7/2021 gezeigt wird.

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine ebenfalls 2021 erschienene Gemeinschaftsstudie von Holger Bonin und anderen. Dort wurden ebenfalls besonders große Effekte von FbW und MAG auf Beschäftigung und Einkommen bis zu 40 Monate nach Förderbeginn nachgewiesen, wobei nur geringfügige geschlechterspezifische Unterschiede in den Wirkungen festgestellt wurden.

Allerdings konnte bislang keine der Studien Aussagen zu den längerfristigen Wirkungen treffen, die sich von den eher kurzfristigen Effekten unterscheiden können. So ist es beispielsweise denkbar, dass die Effekte einer FbW langfristig höher sind als in der kurzen Frist, da sich Humankapitalinvestitionen möglicherweise erst nach einer gewissen Zeit auszahlen. In Bezug auf MAG könnte argumentiert werden, dass die Löhne und damit die Wirkungen mit zunehmender Beschäftigungsdauer stärker ansteigen.

Inwieweit dies der Fall ist, wird nachfolgend näher betrachtet. Im Rahmen einer Aktualisierung wurde der Betrachtungszeitraum für die oben beschriebene Stichprobe auf bis zu 69 Monate nach Beginn der Maßnahme, also bis Dezember 2022, verlängert (für weitere Details siehe Infokasten „Daten und Methoden“). Da vorhergehende Untersuchungen kaum Geschlechterunterschiede in den Wirkungen der Maßnahmen für teilnehmende Geflüchtete festgestellt haben, wird auf eine geschlechterspezifische Analyse verzichtet.

Alle Maßnahmen bis auf Arbeitsgelegenheiten erhöhen langfristig die Beschäftigungschancen – wenn auch unterschiedlich stark

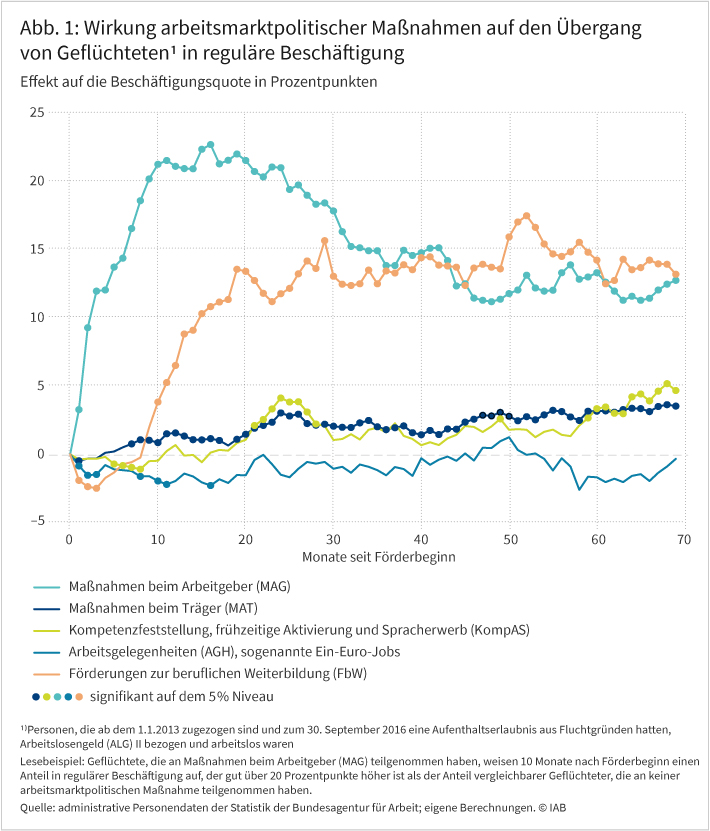

Die längerfristige Teilnahmewirkung auf den Anteil der Geförderten in ungeförderter sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ist in Abbildung 1 dargestellt. In der längerfristigen Betrachtung sind vor allem die folgenden Befunde von Relevanz:

- Die Beschäftigungseffekte einer MAT-Teilnahme haben sich von etwa 1,5 Prozentpunkten nach 21 Monaten auf 3,5 Prozentpunkte nach 69 Monaten mehr als verdoppelt.

- Eine Teilnahme an KompAS, die eine MAT mit Deutschkursen kombiniert, zeigt sehr ähnliche Effekte wie eine MAT allein.

- Noch deutlich höher sind die langfristigen Beschäftigungseffekte einer FbW-Teilnahme. Sie pendeln sich zum Ende der Beobachtungsperiode bei etwa 13 Prozentpunkten ein.

- Demgegenüber sinken die Effekte bei einer MAG-Teilnahme von mehr als 20 Prozentpunkten etwa zwei Jahre nach Beginn der Maßnahme auf 12,6 Prozentpunkte nach 69 Monaten. Gegen Ende der Beobachtungsperiode unterscheiden sich die Wirkungen von FbW und MAG auf die reguläre Beschäftigungsquote nicht mehr signifikant.

- Arbeitsgelegenheiten haben, bis auf eine kurzfristige Verringerung der Beschäftigungsquote der Teilnehmenden, keine weitere Beschäftigungswirkung.

Wer an einer Förderung der beruflichen Weiterbildung teilnimmt, weist die höchsten Zuwächse im Erwerbseinkommen auf

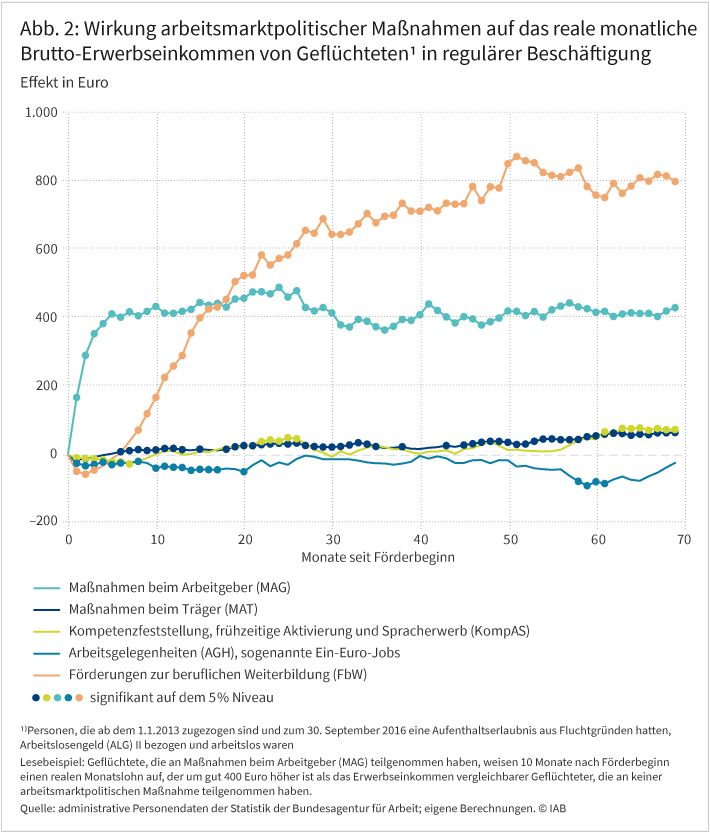

Auch bei der Wirkung der Maßnahmen auf die Entwicklung des realen monatlichen Brutto-Erwerbseinkommens sind die Effekte höchst unterschiedlich (siehe Abbildung 2). Analog zu den Beschäftigungswirkungen für MAT und KompAS zeigt sich ein im Zeitverlauf zunehmender Effekt auf das Erwerbseinkommen der Teilnehmenden. Zum Ende der Beobachtungsperiode betragen die Zuwächse durch diese zwei Maßnahmen etwa 50 Euro. Die Unterschiede in den Wirkungen beider Maßnahmen sind hier ebenfalls nicht signifikant.

Deutlich stärker sind die Wirkungen wiederum für MAG und für FbW. Hier zeigt sich nach 69 Monaten eine Zunahme der Erwerbseinkommen von etwa 430 Euro beziehungsweise 800 Euro. Ähnlich wie bei den Beschäftigungseffekten haben AGH auch bei den Erwerbseinkommen keinerlei positiven Effekt.

Fazit

Alle analysierten Maßnahmen außer den Arbeitsgelegenheiten verbessern die Arbeitsmarktchancen von Geflüchteten signifikant. Dies gilt sowohl relativ kurzfristig, also bis zu knapp zwei Jahre nach Förderbeginn, als auch langfristig bis zu knapp sechs Jahre nach Förderbeginn. Allerdings unterscheidet sich die Stärke der Effekte von Maßnahme zu Maßnahme erheblich. Das gilt sowohl für den Beschäftigungseffekt als auch für den Effekt auf das Erwerbseinkommen.

Da sich die Zusammensetzung der Geförderten je nach Maßnahme unterscheidet, lassen sich die Größenordnungen der Effekte jedoch nur schwer miteinander vergleichen. So ist beispielsweise unklar, ob eine Förderung der beruflichen Weiterbildung im konkreten Fall effektiver gewesen wäre als eine Maßnahme beim Arbeitgeber, obwohl sich beide Maßnahmen an relativ arbeitsmarktnahe Personengruppen richten.

Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass aktive Arbeitsmarktpolitik einen erheblichen Beitrag zur Integration von Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt leisten kann. Da die hier untersuchte Stichprobe hauptsächlich aus Personen aus dem arabischen Raum bestand, ist allerdings unsicher, ob die Maßnahmen auch bei ukrainischen Geflüchteten in ähnlicher Weise wirken. Dies müssen weitere Untersuchungen zeigen.

Daten und Methoden

Für die Analyse wurden vom IAB aufbereitete administrative Personendaten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet. Es wurden unter anderem die Integrierten Erwerbsbiographien, die Leistungshistorik Grundsicherung, die Maßnahmenteilnahmehistorik und die Statushistorik Zuwanderung mit Datenrand Dezember 2022 beziehungsweise April 2023 verwendet.

Diese Datensätze enthalten eine Vielzahl sozio-demografischer Merkmale, Einkommensangaben sowie Informationen zu abhängiger Beschäftigung, registrierter Arbeitslosigkeit und Arbeitsuche, zum Bezug von Arbeitslosengeld (ALG I und II) sowie zur Bedarfsgemeinschaft und zur Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Diese Daten wurden zudem mit Angaben zur lokalen Arbeitsmarktlage verknüpft.

Die Analyse bezieht sich ausschließlich auf eine Stichprobe von erwerbsfähigen leistungsberechtigten Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Fluchtgründen besaßen, also einen Aufenthaltstitel nach §§ 22 bis 26 Aufenthaltsgesetz.

In die Stichprobe einbezogen sind Menschen, die ab dem 1. Januar 2013 nach Deutschland einreisten und am 30. September 2016 arbeitslos waren, ALG II erhielten und zwischen 17 und 62 Jahre alt waren. Der Großteil der Personen dieser Stichprobe, etwa 75 Prozent, stammt aus Syrien. Etwa sieben Prozent sind Iraker, gefolgt von 3,5 Prozent aus Eritrea und 2,5 Prozent aus Afghanistan. Der Rest hat eine andere Staatsbürgerschaft.

Als Teilnehmende werden diejenigen erfasst, die zwischen Oktober 2016 und März 2017 in eine der evaluierten Maßnahmen eingetreten sind. Für die Wirkungsanalysen wurde der Effekt der Förderung auf ungeförderte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sowie das Erwerbseinkommen mittels Propensity Score Matching geschätzt. Diese Methode identifiziert für jede geförderte Person sogenannte statistische Zwillinge, also Personen aus der Kontrollgruppe, die ihnen in der geschätzten Teilnahmewahrscheinlichkeit stark ähneln, im Eintrittszeitraum allerdings nicht an der untersuchten Maßnahme teilgenommen haben.

Personen in der Kontrollgruppe wurde ein hypothetisches Eintrittsdatum zufällig zugewiesen, sodass die Ergebnisvariablen der Teilnehmenden zum jeweils gleichen Zeitpunkt mit denen der entsprechenden Kontrollgruppe verglichen werden können. Ein Mittelwertvergleich der Ergebnisvariablen zwischen Geförderten und ihren statistischen Zwillingen ergibt den Schätzwert des kausalen Effekts der Maßnahme für die Geförderten.

In aller Kürze

- In der hier zugrunde liegenden Studie geht es um die Wirkungen von Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik auf die Arbeitsmarktchancen von Geflüchteten im Rechtskreis des SGB II, die zwischen 2013 und 2016 nach Deutschland gekommen sind.

- Die Ergebnisse zeigen, dass alle untersuchten Maßnahmen außer den Arbeitsgelegenheiten den Arbeitsmarkterfolg von Geflüchteten bis zu knapp sechs Jahre nach Förderbeginn verbessern.

- Besonders bei Geförderten, die an Maßnahmen bei einem Arbeitgeber beziehungsweise an einer Förderung der beruflichen Weiterbildung teilnehmen, nehmen die Beschäftigungsquote und die Erwerbseinkommen langfristig deutlich zu.

- Die Effekte einer Maßnahme beim Träger und die flüchtlingsspezifische Maßnahme „Kompetenzfeststellung, frühzeitige Aktivierung und Spracherwerb“ zeigen ebenfalls positive, aber im Schnitt schwächere Wirkungen auf die Beschäftigungschancen und Einkommen.

Literatur

Bonin, Holger; Boockmann, Bernhard; Brändle, Tobias; Bredtmann, Julia; Brussig, Martin et al. (2021): Begleitevaluation der arbeitsmarktpolitischen Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete: Schlussbericht.

Brücker, Herbert; Jaschke, Philipp; Kosyakova, Yuliya; Vallizadeh, Ehsan (2023): Entwicklung der Arbeitsmarktintegration seit Ankunft in Deutschland: Erwerbstätigkeit und Löhne von Geflüchteten steigen deutlich. IAB-Kurzbericht Nr. 13.

Brücker, Herbert; Ehab, Maye; Jaschke, Philipp; Kosyakova, Yuliya (2024): Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten: Verbesserte institutionelle Rahmenbedingungen fördern die Erwerbstätigkeit. IAB-Kurzbericht Nr.10.

Tübbicke, Stefan; Kasrin, Zein (2021): Aktive Arbeitsmarktpolitik erhöht den Arbeitsmarkterfolg von Geflüchteten teilweise deutlich (Serie „Befunde aus der IAB-Grundsicherungsforschung 2017 bis 2020“). In: IAB-Forum, 15.7.2021.

Kasrin, Zein; Stockinger, Bastian; Tübbicke, Stefan (2021): Aktive Arbeitsmarktpolitik für arbeitslose Geflüchtete im SGB II: Der Großteil der Maßnahmen erhöht den Arbeitsmarkterfolg. IAB-Kurzbericht Nr.7.

Bild: SYCprod/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250205.01

Kasrin, Zein; Tübbicke, Stefan (2025): Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik verbessern die Arbeitsmarktchancen Geflüchteter auch langfristig, In: IAB-Forum 5. Februar 2025, https://iab-forum.de/massnahmen-der-aktiven-arbeitsmarktpolitik-verbessern-die-arbeitsmarktchancen-gefluechteter-auch-langfristig/, Abrufdatum: 15. January 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Zein Kasrin

- Stefan Tübbicke

Dr. Zein Kasrin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.

Dr. Zein Kasrin ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB. Dr. Stefan Tübbicke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.

Dr. Stefan Tübbicke ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Grundsicherung und Aktivierung“ am IAB.