9. Juli 2025 | Serie „Befunde aus der IAB-Grundsicherungsforschung 2021 bis 2024“

Schwieriger Weg raus aus der Stütze: Nicht alle Betriebe bieten gute Chancen auf eine stabile Beschäftigung

Menschen, die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende beziehen, nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ist eine zentrale Herausforderung der Arbeitsmarktpolitik. Arbeitslose im Grundsicherungsbezug weisen nicht selten eine Vielzahl an Vermittlungshemmnissen auf, etwa gesundheitliche Probleme, eine geringe Qualifikation, fehlende Sprachkenntnisse oder längere Erwerbsunterbrechungen.

Neben persönlichen und haushaltsbedingten Faktoren, wie der Betreuung von minderjährigen Kindern, spielen auch betriebliche und branchenspezifische Einflüsse eine wichtige Rolle. Antworten auf die Frage, welche Faktoren dies im Einzelnen sind, gibt eine Analyse mittels Daten des IAB-Betriebspanels aus den Jahren 2009 bis 2020 und administrativer Individualdaten der Bundesagentur für Arbeit.

Welche Betriebe stellen Grundsicherungsempfänger ein?

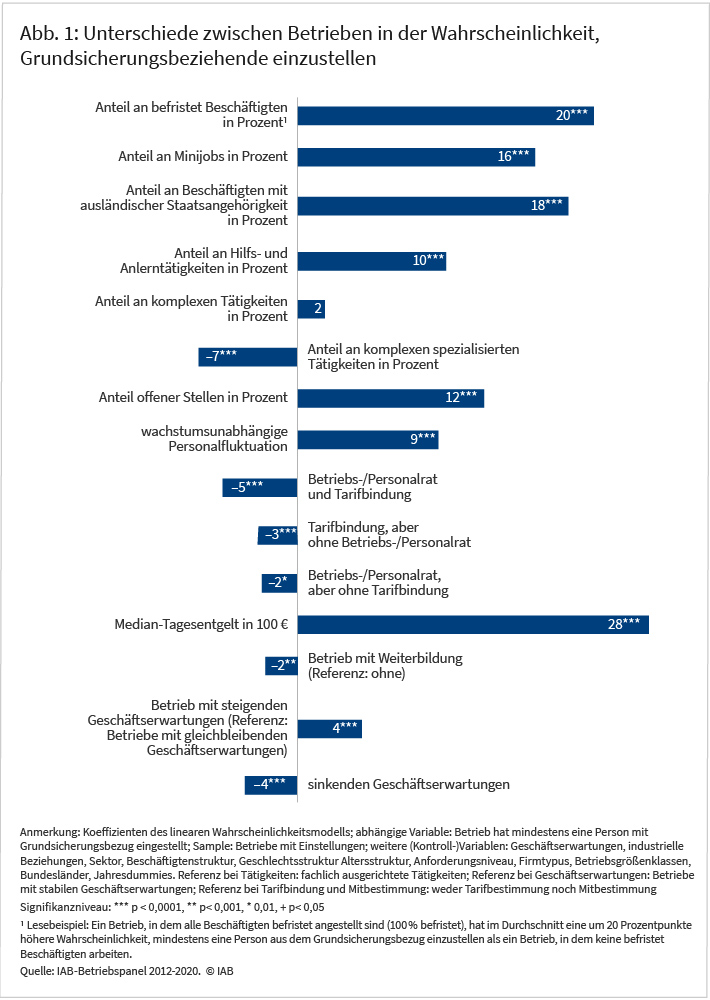

Die Analyse der Betriebsdaten zeigt zunächst naheliegende wirtschaftliche Zusammenhänge. Betriebe mit positiven Geschäftserwartungen stellen eher Grundsicherungsbeziehende ein als Betriebe mit stagnierenden oder gar negativen Geschäftserwartungen. Mit steigendem Anteil an offenen Stellen erhöht sich auch die Einstellungswahrscheinlichkeit für diese Personengruppe.

Zugleich konzentrieren sich die Einstellungen häufig auf Betriebe mit tendenziell schlechteren Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Dies sind in der Regel Betriebe, die offenen Teilarbeitsmärkten zugerechnet werden. Dort ist die wechselseitige Bindung zwischen Betrieb und Beschäftigten relativ gering, die Fluktuation hoch und die Bedeutung einfacher, geringqualifizierter Tätigkeiten überproportional hoch (siehe Abbildung 1).

Betriebe, die Grundsicherungsbeziehende einstellen, verfügen im Gegensatz zu Betrieben, die das nicht tun, seltener über einen Betriebs- oder Personalrat und einen Tarifvertrag, bezahlen geringere Löhne, befristen Arbeitsverträge häufiger und beschäftigen mehr Minijobber*innen. Zudem ist die wachstumsbereinigte Arbeitskräftefluktuation höher. Beschäftigte üben dort häufiger Hilfs- und Anlerntätigkeiten und seltener komplexe Tätigkeiten aus.

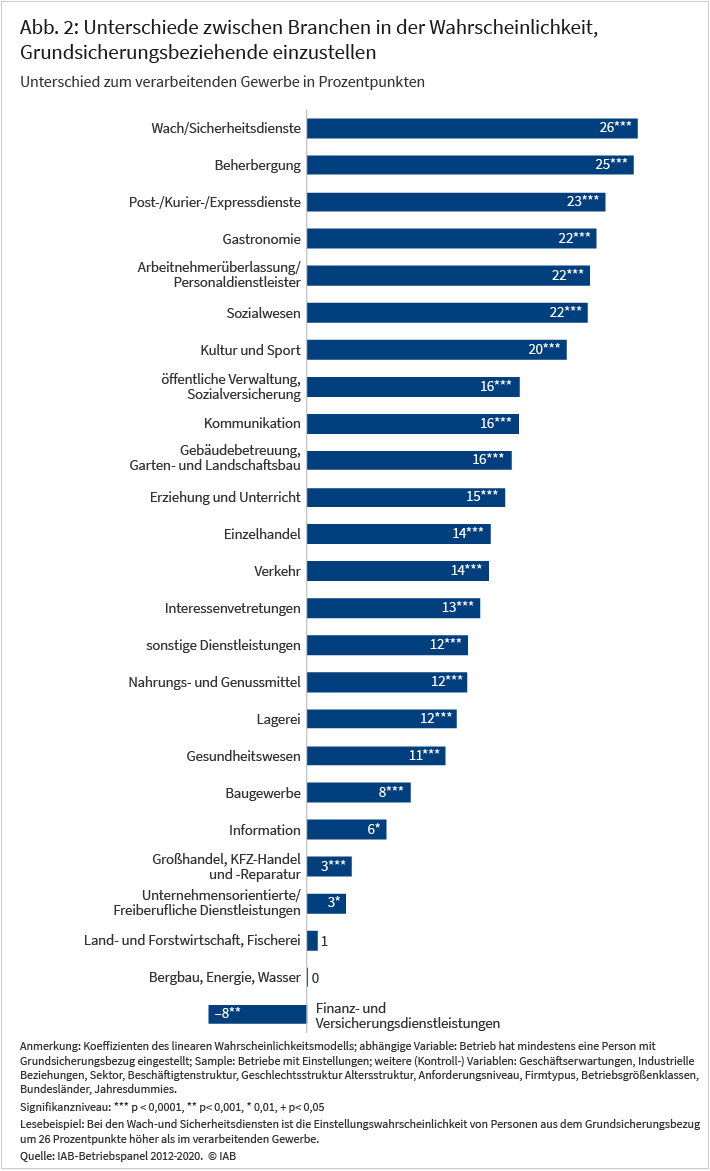

Einige dieser Betriebseigenschaften stimmen mit den Merkmalen von Branchen überein, in denen Grundsicherungsbeziehende eher eine Anstellung finden. Dazu zählen beispielsweise Wach- und Sicherheitsdienste, Post-, Kurier- und Expressdienste, die Arbeitnehmerüberlassung sowie das Hotel- und Gaststättengewerbe (Abbildung 2). Angesichts der Ergebnisse auf betrieblicher Ebene stellt sich zugleich die Frage, wie nachhaltig diese Einstellungen sind und welche individuellen und betrieblichen Faktoren mit einer höheren Beschäftigungsstabilität einhergehen.

Wie stabil sind Beschäftigungsverhältnisse bei Neueinstellungen aus dem Grundsicherungsbezug?

Neueingestellte Beschäftigte, die zuvor Grundsicherungsleistungen bezogen haben, weisen auch unter Berücksichtigung einer Vielzahl von personen- und betriebsbezogenen Informationen eine geringere Beschäftigungsstabilität auf als solche, die zuvor nicht im Grundsicherungsbezug waren. Gesundheitliche und psychische Einschränkungen, fehlende Kinderbetreuung oder Effekte, die auf eine mögliche Stigmatisierung hindeuten, sind in den Daten nicht enthalten. Sie könnten erklären, dass die Beschäftigungsstabilität dieser Personengruppe geringer ist.

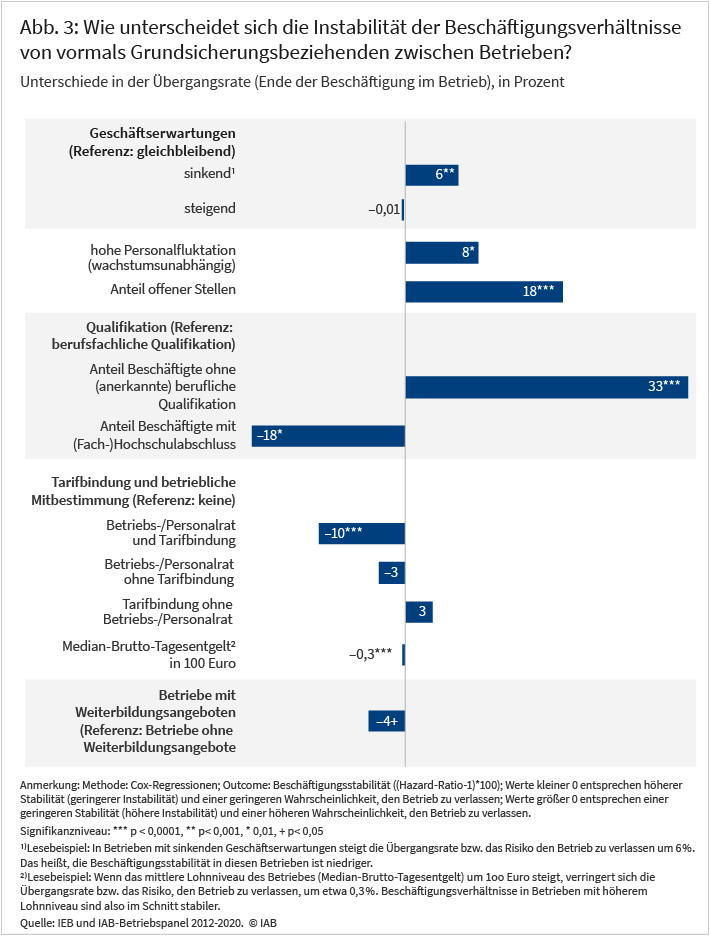

Hinsichtlich der betrieblichen Einflussfaktoren (siehe Abbildung 3) zeigt sich zunächst, dass die Beschäftigungsstabilität in Betrieben mit guter wirtschaftlicher Perspektive höher ausfällt. Bei negativen Geschäftserwartungen hingegen sinkt nicht nur die Einstellungsbereitschaft, sondern auch die Beschäftigungsstabilität. Zudem zeigt sich eine geringere Beschäftigungsstabilität in Betrieben, die im Sinne offener Teilarbeitsmärkte durch eine höhere Fluktuation, einen höheren Anteil offener Stellen sowie höhere Anteile an Geringqualifizierten gekennzeichnet sind.

Betriebe mit vielen offenen Stellen bieten zwar typischerweise mehr niedrigschwellige Möglichkeiten, eine Arbeit zu finden. Sie bieten seltener eine langfristige Beschäftigungsperspektive, denn ihr inhärentes Geschäftsmodell beruht zum Teil auf dem flexiblen Einsatz von Arbeitskräften.

Die Beschäftigungsstabilität ist demnach in denjenigen Branchen geringer, die tendenziell den oben beschriebenen offen-unstrukturierten Teilarbeitsmärkten zuzurechnen sind und einen eher volatilen oder saisonalen Arbeitskräftebedarf aufweisen: in der Arbeitnehmerüberlassung, in Wach- und Sicherheitsdiensten, in Post-, Kurier- und Expressdiensten, in der Gebäudebetreuung und im Garten- und Landschaftsbau, im Bereich Kultur und Sport, in der Landwirtschaft, in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie, im Baugewerbe oder in der Gastronomie.

Ähnlich stabil wie in der hier zugrundliegenden Referenzbranche, dem verarbeitenden Gewerbe, ist die Beschäftigung hingegen im Gesundheits- und Sozialwesen, in der öffentlichen Verwaltung, im Bereich Information, aber unter anderem auch in den Branchen Verkehr und Lagerei.

Doch welche betrieblichen Faktoren gehen mit einer höheren Beschäftigungsstabilität einher? Hier zeigt sich, dass die Beschäftigung insbesondere in größeren und mittelgroßen Betrieben (nicht gesondert ausgewiesen) stabiler ist. Das Gleiche gilt in Betrieben, die sowohl tarifgebunden sind als auch über einen Betriebs- beziehungsweise Personalrat verfügen, in Betrieben mit höherem Medianlohn sowie in Betrieben, die Weiterbildung für ihre Beschäftigten anbieten.

Neben den betrieblichen Determinanten der Beschäftigungsstabilität spielen auch die Berufe, Tätigkeiten und Beschäftigungsformen der zuvor Grundsicherungsbeziehenden eine Rolle. So gehen gegenüber der Referenzgruppe der Verkaufsberufe unter anderem MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und SAHGE-Berufe (Soziale Arbeit, haushaltsnahe Dienstleistungen, Gesundheit und Pflege sowie Erziehung und Bildung) mit einer höheren Beschäftigungsstabilität einher (nicht gesondert ausgewiesen). Gerade in diesen Berufen ist aktuell häufig von Personalengpässen die Rede.

Erwartungsgemäß zeigt sich auch, dass die Beschäftigungsstabilität mit dem Anforderungsniveau der Tätigkeit steigt und atypische Beschäftigungsformen wie befristete Tätigkeiten, Leiharbeit und Minijobs weniger stabil sind als reguläre Jobs.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung für die Integration?

Neben den untersuchten Betriebs- und Beschäftigungsmerkmalen könnte auch die zunehmende Digitalisierung und Automatisierung von Tätigkeiten einen Einfluss auf die Einstellungschancen und Stabilität der Beschäftigung von Grundsicherungsbeziehenden haben. Dazu hat das IAB einen Indikator entwickelt – das sogenannte Substituierbarkeitspotenzial (siehe Infokasten „Daten und Methoden“). Dieser misst, in welchem Ausmaß einzelne Tätigkeiten in einem bestimmten Beruf potenziell durch den Einsatz von Computern oder computergesteuerten Maschinen ersetzbar sind.

Dies betrifft vor allem Routinetätigkeiten. Das Ausmaß an Routinetätigkeiten – und damit auch das Substituierbarkeitspotenzial – unterscheidet sich jedoch nicht nur von Beruf zu Beruf, sondern auch von Betrieb zu Betrieb erheblich. Der Anteil von potenziell ersetzbaren Routinetätigkeiten wiederum geht mit unterschiedlich hohen Einstellungschancen und einer unterschiedlich hohen Beschäftigungsstabilität einher.

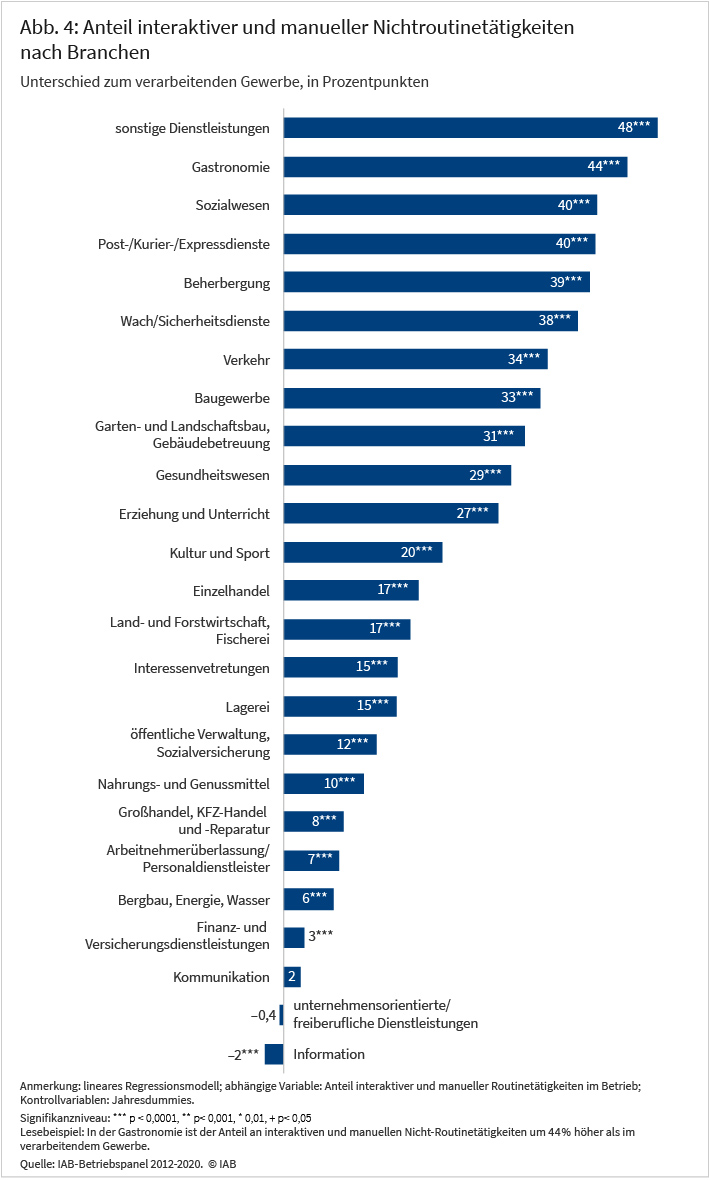

So sind die Einstellungschancen von arbeitslosen Grundsicherungsbeziehenden in Betrieben mit einem hohen Anteil an manuellen und interaktiven Nichtroutinetätigkeiten tendenziell höher (Beispiele für jeweils typische Berufe finden Sie im Infokasten „Daten und Methoden“). Diese Tätigkeiten sind typisch für die weiter oben beschriebenen offenen Arbeitsmarktsegmente.

Manuelle und interaktive Nichtroutinetätigkeiten finden sich zu einem großen Teil in denjenigen Branchen, in denen arbeitslose Grundsicherungsbeziehende eher eine Anstellung finden (siehe Abbildung 4): allen voran die „Sonstigen Dienstleistungen“, die Gastronomie, das Sozialwesen mit seinen interaktiven, auf den Menschen ausgerichteten Tätigkeiten, Post-, Kurier- und Expressdienste, das Beherbergungswesen oder Wach- und Sicherheitsdienste. Andererseits verweisen die hier identifizierten Zusammenhänge auf die eher geringere Qualifikation der meisten Grundsicherungsbeziehenden. Dies führt wiederum dazu, dass sie nur begrenzt in analytischen und kognitiven Tätigkeitsfeldern eingesetzt werden.

Auf individueller Ebene zeigt sich zunächst ebenfalls ein positiver Zusammenhang zwischen Berufen mit hohen Nichtroutineanteilen und Beschäftigungsstabilität. Vormals arbeitslose Grundsicherungsbeziehende, die solche Berufe ausüben, haben größere Chancen auf eine stabilere Beschäftigung. Unterscheidet man hier indes zusätzlich nach dem Anforderungsniveau der Tätigkeit, so zeigt sich ein deutlich differenziertes Bild: So sind vor allem Jobs mit höheren Anteilen analytischer Nichtroutinetätigkeiten, kognitiver Routinetätigkeiten und interaktiver Nichtroutinetätigkeiten vergleichsweise stabil. Weniger stabil sind hingegen Jobs mit manuellen Routinetätigkeiten. Die Beschäftigung wird demnach mit steigendem Anforderungsniveau der Tätigkeit stabiler.

Fazit

Die hier präsentierten Analysen verdeutlichen, dass es einen Unterschied für die Stabilität von Beschäftigung macht, in welchen Betrieben Grundsicherungsbeziehende Arbeit finden. Demnach ist es für diese Gruppe zwar leichter, in sogenannten offenen Teilarbeitsmärkten einen Job zu finden, diese Beschäftigungen sind aber häufig nicht stabil.

Während die Einstellungswahrscheinlichkeit in Betrieben mit strukturierten, berufsfachlichen und internen Arbeitsmärkten – typischerweise größere Betriebe mit Tarifbindung und betrieblicher Mitbestimmung, höheren Löhnen, höheren Qualifikationsstrukturen und Qualifikationsanforderungen etc. – geringer ist, ist die Beschäftigungsstabilität dort höher. Gerade für Grundsicherungsbeziehende sind die Eintrittshürden in diese Betriebe hoch. Wenn jedoch in diesen Kernsegmenten des deutschen Arbeitsmarktes ein Übergang realisiert wird, ist mit einer höheren Beschäftigungsstabilität zu rechnen.

Betriebe, in denen manuelle oder interaktive Nichtroutinetätigkeiten eine große Rolle spielen – etwa in der Pflege, der Gastronomie oder der Gebäudereinigung – stellen häufiger Grundsicherungsbeziehende ein. Je anspruchsvoller die Anforderungen und je geringer der Grad an Routine in den Aufgaben, desto größer ist die Chance auf eine stabile Anstellung. Im Gegensatz dazu sind einfache manuelle Routinetätigkeiten häufig mit einer geringeren Beschäftigungsstabilität verbunden. Bildung bleibt somit der Schlüssel zu einer nachhaltigen Integration.

Nachhaltige Integration gelingt vor allem in größeren, tarifgebundenen Betrieben mit betrieblicher Mitbestimmung, höheren Löhnen und Weiterbildungsangeboten. Die größte Herausforderung: Viele dieser Betriebe stellen erst gar keine Grundsicherungsbeziehenden ein. Die Arbeitsmarktpolitik steht daher vor der Aufgabe, die Zugänge zu diesen Betrieben zu verbessern und zugleich die Qualität und Stabilität der angebotenen Beschäftigung systematisch zu stärken. Dazu ließe sich unter anderem das Instrument der ganzheitlichen Betreuung nutzen, das auch eine Nachbetreuung der Betroffenen erlaubt, wenn sich diese in einem eher instabilen Beschäftigungsverhältnis befinden.

Daten und Methoden

Datenbasis

Die Datengrundlage bildet das IAB-Betriebspanel, das mit administrativen Daten der Bundesagentur für Arbeit zur Arbeitsmarkthistorie einschließlich Leistungsbezugs-, Arbeitslosigkeits- und Beschäftigungszeiten, den sogenannten Integrierten Erwerbsbiografien (IEB), verknüpft wird. Die Datengrundlage umfasst also neben den Daten der Betriebe aus dem IAB-Betriebspanel der Jahre 2009 bis 2020 die Daten zu individuellen Arbeitsmarktverläufen aller Personen, die in dieser Zeit in einem IAB-Betriebspanel-Betrieb gearbeitet haben. Aus dieser Datengrundlage werden zwei Datensätze erstellt, ein Betriebsdatensatz, der mit aggregierten Beschäftigtenmerkmalen angereichert wird und ein Individualdatensatz, der mit Betriebsmerkmalen kombiniert wird.

Methode

Auf Basis der Betriebsdaten wird zunächst regressionsanalytisch untersucht, in welchen Betrieben und Branchen Übergänge von den vormaligen Grundsicherungs-Beziehenden in den (betrieblichen) Arbeitsmarkt beobachtet werden können. Auf Basis der Individualdaten werden im Anschluss die Übergangsraten der Abgänge aus Betrieben mit Cox-Regressionen modelliert. Damit lässt sich untersuchen, in welchen Betrieben eine längerfristige Beschäftigung der vormaligen Grundsicherungsbeziehenden gelingt. Die Übergangsrate gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand einen neuen Job wieder verlässt – und wie schnell das geschieht. Die Analyse ermöglicht Aussagen über die Aufnahmefähigkeit unterschiedlicher Arbeitsmarktsegmente für langzeitarbeitslose Grundsicherungs-Beziehende und über betriebliche Kontexte, die diese Aufnahmefähigkeit beeinflussen.

Substituierbarkeitsindikatoren

Als Indikatoren für die Messung von Digitalisierung in den Betrieben eignen sich berufsbezogene Indikatoren basierend auf der BERUFENET-Datenbank, die abbilden, in welchem Ausmaß Tätigkeiten potenziell durch den Einsatz von Computern oder computergesteuerten Maschinen ersetzbar sind (Dengler et al. 2014). Die fünf nachfolgend beschriebenen Indikatoren lassen sich auf Betriebsebene aggregieren, um den betrieblichen Digitalisierungsgrad und das betriebliche Substituierbarkeitspotenzial abzubilden.

Analytische Nichtroutineaufgaben

Forschen, analysieren, evaluieren, planen, konstruieren, designen, entwerfen, Regeln/Vorschriften ausarbeiten, Regeln anwenden und interpretieren; Beispiele für typische Berufe: Datenanalyst*in, IT-Fachkraft, Ingenieur*in

Interaktive Nichtroutineaufgaben

Verhandeln, Interessen vertreten, koordinieren, organisieren, lehren oder trainieren, verkaufen, einkaufen, Kunden werben, werben, unterhalten, präsentieren, Personal beschäftigen oder managen; Beispiele für typische Berufe: Pflegekraft, Lehrer*in, Sozialarbeiter*in

Kognitive Routineaufgaben

Kalkulieren, Buchhaltung machen, Texte/Daten korrigieren, Länge/Höhe/Temperatur messen; Beispiel für typische Berufe: Bürokraft, Buchhalter*in, Datenverarbeiter*in, Verwaltung

Manuelle Routineaufgaben

Maschinen bedienen oder kontrollieren, Maschinen ausstatten; Beispiel für typische Berufe: Fließbandarbeiter*in, Verpacker*in, Maschinenbediener*in

Manuelle Nichtroutineaufgaben

Reparieren oder renovieren von Häusern/Wohnungen/Maschinen/Fahrzeugen, restaurieren von Kunst/Denkmälern, Gäste bedienen oder beherbergen; Beispiel für typische Berufe: Handwerker*in, Lagerist*in, Pflegehilfskraft

Die fünf Indikatoren lassen sich zudem zu einem Gesamtindikator zusammenfassen, der das Gesamtausmaß an Routinetätigkeiten und damit das Gesamtausmaß der potenziellen Ersetzbarkeit von Beschäftigten in den Betrieben beschreibt. Wir nutzen für unsere Analysen die Maße des Jahres 2019, neuere Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz sind in diesen Indikatoren noch nicht enthalten.

In aller Kürze

- Grundsicherungsbeziehende finden häufig Arbeit in offenen Teilarbeitsmärkten, zum Beispiel in der Arbeitnehmerüberlassung, in der Gastronomie oder bei Sicherheitsdiensten, die durch hohe Fluktuation, niedrige Löhne und einfache Tätigkeiten geprägt sind. Die Beschäftigungsstabilität ist entsprechend gering.

- Eine stabile Integration gelingt eher in größeren, tarifgebundenen Betrieben mit betrieblicher Mitbestimmung, höheren Löhnen und Weiterbildungsangeboten. Allerdings sind dort die Einstiegshürden höher und die Einstellungswahrscheinlichkeit geringer.

- Betriebe mit vielen manuellen oder interaktiven Nichtroutinetätigkeiten – etwa in der Pflege, der Gastronomie oder der Gebäudereinigung – stellen häufiger Grundsicherungsbeziehende ein. Je höher das Anforderungsniveau und je niedriger der Routinegrad der Tätigkeiten, desto höher ist zugleich die Chance auf stabile Beschäftigung. Insbesondere einfache, manuelle Routinetätigkeiten hingegen gehen mit einer geringen Beschäftigungsstabilität einher. Bildung bleibt damit Schlüssel für eine langfristige Integration.

- Um Aufwärtsmobilität und nachhaltige Beschäftigung zu fördern, sollte die Arbeitsmarktpolitik nicht nur auf Zugangsmöglichkeiten in den Arbeitsmarkt achten, sondern verstärkt auch die Qualität und Stabilität der Beschäftigung in den Blick nehmen.

Bild: Wellnhofer Designs/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250709.01

Hohendanner, Christian; Bernhard, Sarah (2025): Schwieriger Weg raus aus der Stütze: Nicht alle Betriebe bieten gute Chancen auf eine stabile Beschäftigung, In: IAB-Forum 9. Juli 2025, https://iab-forum.de/schwieriger-weg-raus-aus-der-stuetze-nicht-alle-betriebe-bieten-gute-chancen-auf-eine-stabile-beschaeftigung/, Abrufdatum: 3. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Christian Hohendanner

- Sarah Bernhard

Dr. Christian Hohendanner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“ am IAB

Dr. Christian Hohendanner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungsbereich „Betriebe und Beschäftigung“ am IAB Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.

Dr. Sarah Bernhard ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und Erwerbstätigkeit“ am IAB.