11. Februar 2025 | Ältere

Ältere gehen im Westen später in Rente als im Osten und auf dem Land früher als in Städten

Die Empfehlung, dass Ältere länger arbeiten und später in Rente gehen sollen, findet sich zum Beispiel in einem Debattenbeitrag von Bernd Fitzenberger im IAB-Forum und in einem ebenfalls 2023 erschienenen Beitrag von Ulrich Walwei. Das wirft die Frage auf, wann ältere Beschäftigte tatsächlich in Rente gehen, und ob hierbei regionale Unterschiede bestehen.

Die Geburtsjahrgänge 1953 und 1954 sind derzeit die jüngsten Jahrgänge, deren Erwerbsaustritte bis zum Erreichen der jeweils gültigen Regelaltersgrenze beobachtet werden können. Daher wurde für Personen dieser Jahrgänge, die den Arbeitsmarkt in der Altersspanne von 60 bis unter 66 Jahren aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze) oder Arbeitslosigkeit heraus verlassen haben, das tagesgenaue individuelle Austrittsalter bestimmt und daraus die Mittelwerte auf Kreisebene berechnet. Die Datenbasis hierfür bilden die Integrierten Erwerbsbiografien des IAB (IEB V16.01.00-202112, siehe Infokasten „Daten und Methoden“).

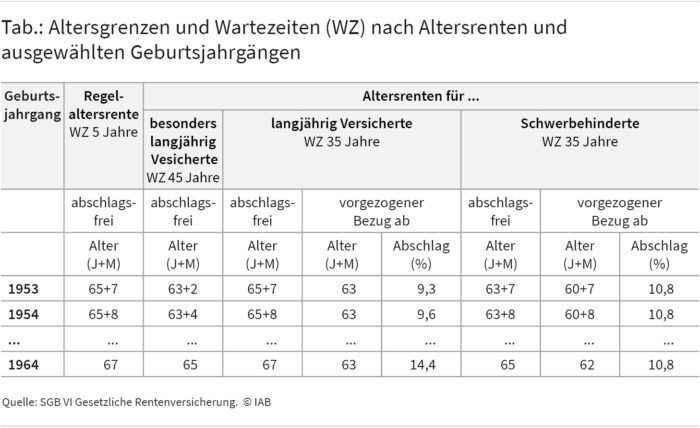

Rentenrechtliche Regelungen für den Altersübergang der Geburtsjahrgänge ab 1952

Die Entscheidung, aus dem Erwerbsleben auszuscheiden und in Rente zu gehen, unterliegt vielfältigen Einflussgrößen. Die rentenrechtlichen Rahmenbedingungen sind dabei von besonderer Bedeutung. Diese werden von Tatjana Mika und Tino Krickl in einem Beitrag aus dem Jahr 2020 ausführlich dargestellt.

Aktuell, das heißt ab dem Geburtsjahrgang 1952, können neben der Regelaltersrente drei weitere Altersrenten bezogen werden, nämlich die für besonders langjährig Versicherte, für langjährig Versicherte und für schwerbehinderte Personen (siehe Tabelle 1). Alle drei Rentenarten können vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Anspruch genommen werden, wenn Wartezeiten von mindestens 45 oder 35 Jahren erfüllt sind.

Bei der vielgenutzten Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die seit 2012 existiert und deren Altersgrenze Mitte 2014 zunächst von 65 auf 63 Jahre abgesenkt wurde, sind vorzeitige Renteneintritte sogar ohne Rentenabschläge möglich. Zu beachten ist außerdem, dass alle vier Rentenarten derzeit Phasen der schrittweisen Anhebung ihrer Altersgrenzen durchlaufen. Daher werden erst für die Geburtsjahrgänge ab 1964 die komplett und auf höchstens 67 Jahre angehobenen Altersgrenzen gelten.

Ergänzend sei an dieser Stelle angemerkt, dass Altersteilzeit im Blockmodell noch immer eine Möglichkeit darstellt, selbst bei regulärem Renteneintritt die Lebensarbeitszeit zu verkürzen. In den hier verwendeten Daten lassen sich die Formen der Altersteilzeit allerdings nicht unterscheiden. Im Fall des Blockmodells kann zudem der faktische Erwerbsaustritt, also der Übergang von der Arbeits- in die Freistellungsphase, nicht abgebildet werden.

Hoch- und Geringqualifizierte scheiden im Vergleich zu Mittelqualifizierten später aus dem Erwerbsleben aus

Auf Bundesebene zeigt sich, dass sowohl bei den 60- bis unter 66-jährigen Männern als auch bei den gleichaltrigen Frauen der Jahrgänge 1953 bis 1954 die Austritte aus Beschäftigung und Arbeitslosigkeit im Schnitt mit 63,7 Jahren erfolgten. Das Austrittsalter liegt damit etwa zwei Jahre unter den Regelaltersgrenzen von 65,6 beziehungsweise 65,7 Jahren, die für die betrachteten Jahrgänge gelten.

Insbesondere Hochqualifizierte mit Fachhochschul- oder Hochschulabschluss und Geringqualifizierte ohne Berufsabschluss (ausgenommen Personen ohne Berufsabschluss, aber mit Abitur) sind etwas später aus dem Erwerbsleben ausgeschieden als Mittelqualifizierte mit Berufsabschluss (eingeschlossen Personen ohne Berufsabschluss, aber mit Abitur). Dies gilt sowohl für Männer (64,2 und 63,8 Jahre gegenüber 63,6 Jahren) als auch für Frauen (64,1 und 63,8 Jahre gegenüber 63,6 Jahren).

Außerdem sind Beschäftigte, die in Altersteilzeit tätig waren, früher aus dem Erwerbsleben ausgeschieden als Beschäftigte, die keine Altersteilzeit genutzt haben. Dies gilt für Männer (63,2 gegenüber 63,8 Jahre) und Frauen (63,3 gegenüber 63,7 Jahre) ebenfalls in ähnlichem Maße. Offensichtlich wird Altersteilzeit dann häufiger genutzt, wenn Beschäftigte besonders früh in Rente gehen wollen.

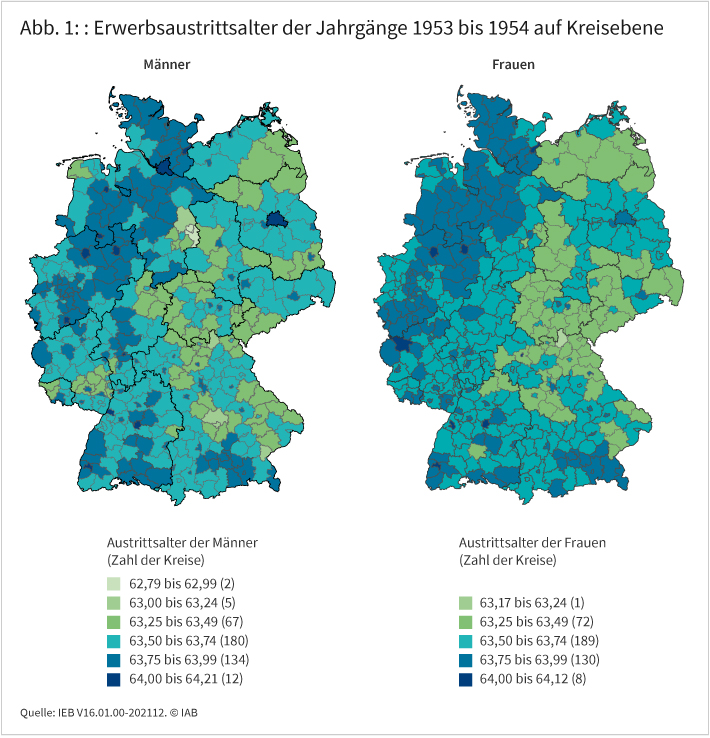

Deutliche regionale Unterschiede im Erwerbsaustrittsalter

Regional differiert das Austrittsalter der Männer zwischen 62,8 Jahren (Wolfsburg) und 64,2 Jahren (Bonn, siehe Abbildung 1). Tiefstwerte von unter 63,25 Jahren sowie Höchstwerte von 64 Jahren und mehr sind nur in Westdeutschland zu finden, von Berlin (64,0) einmal abgesehen.

In beiden Landesteilen kommen Regionalwerte, die der Austrittsaltersklasse 63,50 bis unter 63,75 Jahre angehören, am häufigsten vor. Am zweithäufigsten sind in Westdeutschland Regionalwerte der nächsthöheren Altersklasse (63,75 bis unter 64 Jahre) vertreten, in Ostdeutschland Regionalwerte der nächstniedrigeren Altersklasse (63,25 bis unter 63,50 Jahre). Insgesamt ist also ein West-Ost-Gefälle auszumachen.

Erkennbar ist außerdem ein Gefälle zwischen städtischen und ländlichen Gebieten, das sowohl in West- als auch in Ostdeutschland besteht. So fallen die meisten der kreisfreien Großstädte mit mindestens 100.000 Einwohnern durch überdurchschnittliche Werte von mindestens 63,75 Jahren auf, während die schon erwähnten bundesweit höchsten Werte von 64 Jahren und mehr ausschließlich in kreisfreien Großstädten vorkommen.

Bei den Frauen schwankt das regionale Austrittsalter zwischen 63,2 Jahren (Kronach) und 64,1 Jahren (Baden-Baden). Weitere Tiefstwerte von unter 63,25 Jahren kommen neben dem Wert für Kronach nicht vor. Höchstwerte von 64 Jahren und mehr sind ausnahmslos in westdeutschen Kreisen zu finden.

Unterschiede zwischen West und Ost sowie zwischen Stadt und Land bestehen auch beim Austrittsalter der Frauen, wobei dieses zwischen West und Ost noch stärker differiert als jenes der Männer. So gehört die Mehrzahl der westdeutschen Regionalwerte der Altersklasse 63,50 bis unter 63,75 Jahre an, die Mehrzahl der ostdeutschen Regionalwerte jedoch der nächsttieferen Altersklasse 63,25 bis unter 63,50 Jahre (siehe Abbildung 1).

Die kreisfreien Großstädte weisen bundesweit erneut mehrheitlich überdurchschnittliche Austrittsalter von mindestens 63,75 Jahren auf. In Ostdeutschland trifft dies allerdings nur auf vier der zehn Großstädte zu. Auch gehören nicht alle acht der sämtlich in Westdeutschland gelegenen Kreise mit Höchstwerten zu den kreisfreien Großstädten.

Erklärungsansätze für die regionalen Unterschiede

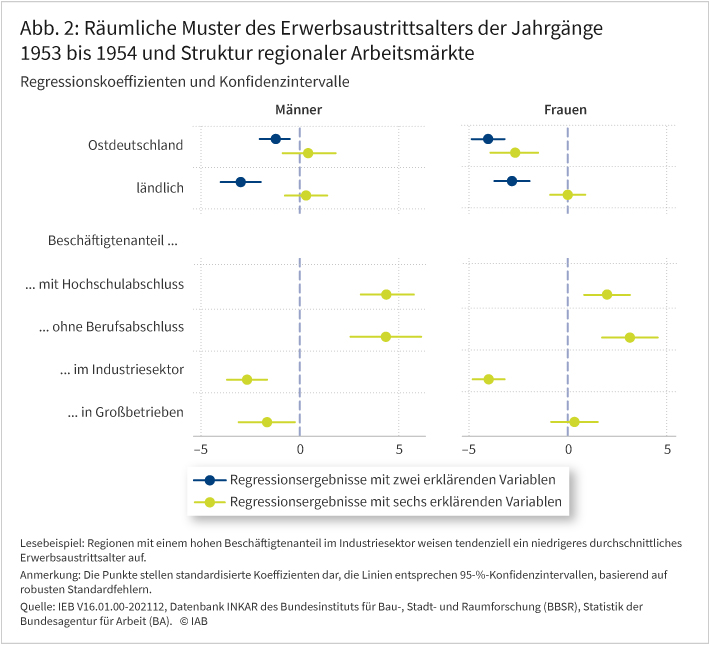

Um zusätzliche Charakteristika zu ermitteln, die typisch sind für Kreise mit hohen oder niedrigen Werten beim Erwerbsaustrittsalter, wurden multiple Regressionen durchgeführt. Das geschlechtsspezifische Austrittsalter auf Kreisebene bildet dabei die zu erklärende Variable. Als erklärende Variablen dienen zwei Indikatorvariablen, die zwischen west- und ostdeutschen beziehungsweise städtischen und ländlichen Kreisen unterscheiden, sowie die jeweiligen Anteile von Hochqualifizierten, von Geringqualifizierten, von Beschäftigten im Industriesektor und von Beschäftigten in Betrieben mit 500 und mehr Beschäftigten an allen Beschäftigten 2019.

In Abbildung 2 sind die standardisierten Regressionskoeffizienten grafisch dargestellt. Der Zusammenhang einer erklärenden Variablen mit dem Austrittsalter ist umso größer, je weiter der Punkt von der Nulllinie entfernt ist. Die horizontalen Linien geben die so genannten Konfidenzintervalle wieder, wobei man dann von statistischer Signifikanz spricht, wenn das Konfidenzintervall die Null nicht enthält.

Untersucht man das geschlechtsspezifische Austrittsalter zunächst nur mit Blick auf die beiden Indikatorvariablen, bestätigen deren Regressionskoeffizienten (blaue Punkte in Abbildung 2) die schon skizzierten West-Ost- und Stadt-Land-Unterschiede. Bei zusätzlicher Aufnahme der übrigen vier erklärenden Variablen (grüne Punkte in Abbildung 2) zeigen sich strukturelle Erklärungen dieser Unterschiede.

Zum einen weisen Kreise mit höheren Beschäftigtenanteilen von Hochqualifizierten wie auch Kreise mit höheren Beschäftigtenanteilen von Geringqualifizierten höhere Austrittsalter bei den Männern und bei den Frauen auf. Diese Ergebnisse waren zu erwarten, nachdem eingangs schon festgestellt wurde, dass Hoch- und Geringqualifizierte später aus dem Erwerbsleben ausscheiden als Mittelqualifizierte.

Rentenrechtliche Regelungen könnten hier mitbestimmend sein, denn Hoch- und Geringqualifizierte dürften seltener als Mittelqualifizierte in der Lage sein, die Wartezeit von mindestens 45 Jahren zu erfüllen, die Voraussetzung für einen vorzeitigen und finanziell attraktiven, weil abschlagsfreien Rentenzugang ist. Eine Vermutung, die nahe liegt, wenn man bedenkt, dass Hochqualifizierte erst spät, nach langen hochschulischen Ausbildungsphasen, in das Erwerbsleben eintreten und Geringqualifizierte im Laufe ihres Erwerbslebens stärker von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind.

Zum anderen wird deutlich, dass Kreise mit höheren Beschäftigtenanteilen im Industriesektor und in Großbetrieben sowohl beim Austrittsalter der Männer als auch der Frauen niedrigere Werte aufweisen. Beim Austrittsalter der Frauen ist der Zusammenhang mit dem Beschäftigtenanteil in Großbetrieben allerdings insignifikant.

Dass industriell oder großbetrieblich geprägte Kreise eher niedrige Austrittsalter aufweisen, lässt sich zum Teil wohl so interpretieren: Das Blockmodell der Altersteilzeit, abgestimmt auf einen möglichst frühen (abschlagsfreien oder abschlagsbehafteten) Rentenbeginn, stellt für industrielle Großbetriebe zumindest bislang noch immer das Mittel der Wahl dar, um Personal sozialverträglich abzubauen. Aus Sicht der Mitarbeitenden sind diese Altersteilzeitangebote attraktiv, da ihre Konditionen die gesetzlichen Mindestvorgaben oftmals übertreffen. Tatsächlich sind in manchen (westdeutschen) Kreisen bei den Männern hohe Austrittsanteile der Altersteilzeitbeschäftigen von 40 Prozent und mehr zu beobachten.

Zusammenhang mit der Arbeitsmarktanspannung

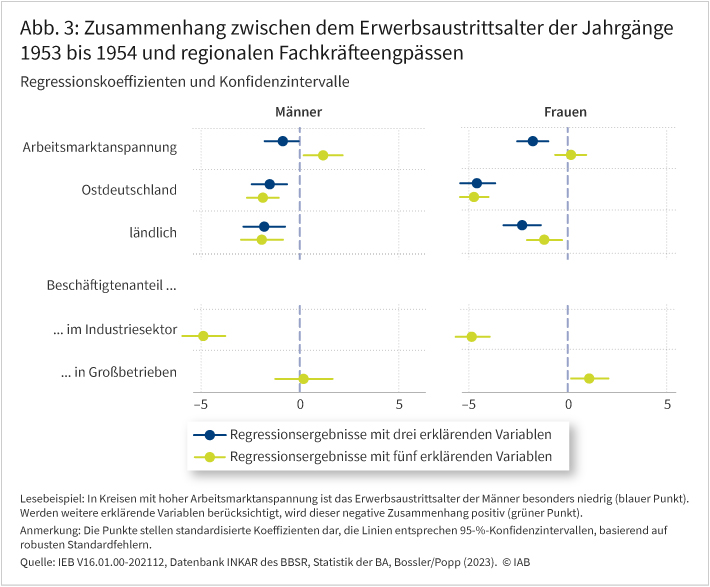

Mithilfe des so genannten Arbeitsmarktanspannungsindikators (hier für das Jahr 2019), den Mario Bossler und Martin Popp in einem Beitrag aus dem Jahr 2023 beschreiben, lässt sich schließlich der Zusammenhang mit regionalen Arbeitskräfteengpässen analysieren (siehe Abbildung 3).

Zwischen diesem Indikator und dem regionalen Erwerbsaustrittsalter zeigt sich für beide Geschlechter ein negativer Zusammenhang. Er besagt, dass in Regionen mit vielen offenen Stellen pro Arbeitsuchenden das Austrittsalter der Männer und Frauen besonders niedrig ist. In diesen Fällen könnte durch eine Steigerung des Austrittsalters die Arbeitsmarktanspannung zumindest in begrenztem Umfang gelindert werden.

Der negative Zusammenhang (blaue Punkte in Abbildung 3) verschwindet allerdings oder wird im Fall der Männer sogar positiv, wenn man nicht nur die West-Ost- und Stadt-Land-Unterschiede berücksichtigt, sondern auch die Anteile der Beschäftigten im Industriesektor und in Großbetrieben (grüne Punkte in Abbildung 3). Denn wie bereits festgestellt, gehen Beschäftigte in Regionen mit einem hohen Beschäftigtenanteil im Industriesektor im Mittel früher in den Ruhestand, während gleichzeitig in diesen Regionen der Arbeitskräfteengpass besonders groß ist.

Unterm Strich lässt sich aus diesen Ergebnissen folgern, dass es keinen allgemeinen Zusammenhang zwischen dem Erwerbsaustrittsalter und der Anspannung am lokalen Arbeitsmarkt gibt. In stark industriell geprägten Regionen können gleichwohl gleichzeitig Arbeitskräfteengpässe am Arbeitsmarkt herrschen und Erwerbstätige überdurchschnittlich früh aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Eine Personalpolitik, die stärker darauf ausgerichtet ist, Ältere in produktiver Beschäftigung zu halten, könnte hier den Engpässen ein wenig entgegenwirken.

Fazit

Die Analyse der regionalen Unterschiede beim kohortenbezogenen durchschnittlichen Erwerbsaustrittsalter zeigt, dass selbst die höchsten Regionalwerte des Austrittsalters noch etwa anderthalb Jahre unterhalb der Regelaltersgrenzen liegen. Am unteren Ende des Spektrums beträgt der Abstand zu den Regelaltersgrenzen für Männer mehr als zweieinhalb Jahre und für Frauen knapp zweieinhalb Jahre. Viele der (besonders) langjährig Versicherten nutzen also die rentenrechtlichen Möglichkeiten für einen vorzeitigen Übergang in den Ruhestand. Im Fall der Altersrente für besonders langjährig Versicherte geschieht dies zudem abschlagsfrei.

Ausgeprägte Unterschiede im Erwerbsaustrittsalter bestehen insbesondere zwischen großstädtischen und ländlichen Regionen sowie zwischen west- und ostdeutschen Regionen. Ein beträchtlicher Teil dieser Unterschiede lässt sich durch strukturelle Gegebenheiten etwa hinsichtlich des Qualifikationsniveaus und der Branchenstruktur erklären. Dabei fällt es vor allem Beschäftigen mit Ausbildungsabschluss in der Industrie leichter, die rentenrechtlichen Voraussetzungen für einen vorzeitigen Rentenzugang zu erfüllen.

Die Personalpolitik von Betrieben kann in Form von Altersteilzeitregelungen ebenfalls eine Rolle spielen. Solche Altersteilzeitmodelle bieten vor allem große Industriebetriebe an, die auch besonders von Arbeitskräfteengpässen betroffen sind. Hier könnte eine Verzögerung des Erwerbsaustritts ein gewisses Potenzial haben, die Anspannung am Arbeitsmarkt aus betrieblicher Sicht zu lindern.

Da die Rentenaltersgrenzen erst 2031 vollständig angehoben sein werden, sind für die Jahrgänge nach 1953 und 1954 steigende Erwerbsaustrittsalter zu erwarten. Sie werden allerdings weiterhin unter den jeweils geltenden Regelaltersgrenzen bleiben. Ob es dabei zu einer Annäherung des Erwerbsaustrittsalters an die Regelaltersgrenze kommt und wie sich die regionalen Unterschiede im Austrittsalter entwickeln, werden künftige Untersuchungen zeigen.

In aller Kürze

- Für die Jahrgänge 1953 bis 1954 liegt das durchschnittliche Erwerbsaustrittsalter bei 63,7 Jahren. Dieser Wert spiegelt die Nutzung der verbliebenen Möglichkeiten zum vorzeitigen Renteneintritt wider.

- Bei der regionalen Betrachtung des Erwerbsaustrittsalters zeigt sich sowohl ein West-Ost-Gefälle als auch ein Stadt-Land-Gefälle.

- Höhere Austrittsalter sind typisch für Kreise mit höheren Beschäftigtenanteilen von Hochqualifizierten, aber auch von Geringqualifizierten. Mitbestimmend dafür ist, dass beide Gruppen nur selten die 45 Versicherungsjahre erreichen, die für einen vorzeitigen und abschlagsfreien Rentenbezug Voraussetzung sind.

- Industriell und großbetrieblich geprägte Kreise weisen eher niedrige Erwerbsaustrittsalter auf. Gleichzeitig wird hier besonders häufig Altersteilzeit in Anspruch genommen.

- Da die Anhebung der Altersgrenzen erst 2031 vollständig umgesetzt sein wird, sind für jüngere Jahrgänge als die hier betrachteten steigende Erwerbsaustrittsalter zu erwarten. Sie werden allerdings unter den jeweils geltenden Regelaltersgrenzen bleiben.

Daten und Methoden

Zentrale Datenquelle sind die Integrierten Erwerbsbiografien (IEB) des IAB, die auf Prozessdaten der Statistik der Bundesagentur für Arbeit basieren. Diese enthalten tagesgenaue erwerbsbiografische Informationen zu Zeiten von Arbeitslosigkeit, Leistungsbezug, Maßnahmenteilnahme sowie sozialversicherungspflichtiger und geringfügiger Beschäftigung.

Das tagesgenaue individuelle Austrittsalter ist das Alter einer Person an dem Tag, an dem die Person letztmalig in den Integrierten Erwerbsbiografien beobachtet wird. Dies ist nicht notwendigerweise der Zeitpunkt des Renteneintritts. Es handelt sich jedoch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um den Zeitpunkt, ab dem eine ältere Person nicht mehr dem Arbeitsmarkt zu Verfügung steht. Insbesondere bei jüngeren Personen wäre jedoch auch die Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit oder eine Verbeamtung denkbar, weshalb nur Austritte ab dem 60. Lebensjahr in die Berechnung einfließen.

Literatur

Bossler, Mario; Popp, Martin (2023): Arbeitsmarktanspannung aus beruflicher und regionaler Sicht. Die steigende Knappheit an Arbeitskräften bremst das Beschäftigungswachstum. IAB-Kurzbericht Nr.12.

Fitzenberger, Bernd (2023): Fach- und Arbeitskräftemangel … und es gibt ihn doch! In: IAB-Forum, 28.3.2023.

Mika, Tatjana; Krickl, Tino (2020): Entwicklung des Übergangs in die Altersrente bei den Geburtsjahrgängen 1936 bis 1952. In: Deutsche Rentenversicherung 4/2020, S. 522–551.

Walwei, Ulrich (2023): Ältere: Personalreserve für den sich verschärfenden Arbeits- und Fachkräftemangel? In: Wirtschaftsdienst 7/2023, S. 467–473.

Bild: Ivica Drusany/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250211.01

Dauth, Wolfgang ; Hirschenauer, Franziska (2025): Ältere gehen im Westen später in Rente als im Osten und auf dem Land früher als in Städten, In: IAB-Forum 11. Februar 2025, https://iab-forum.de/aeltere-gehen-im-westen-spaeter-in-rente-als-im-osten-und-auf-dem-land-frueher-als-in-staedten/, Abrufdatum: 19. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Wolfgang Dauth

- Franziska Hirschenauer

Prof. Dr. Wolfgang Dauth leitet den Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB und ist Professor für Regionale Arbeitsmarktökonomie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.

Prof. Dr. Wolfgang Dauth leitet den Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB und ist Professor für Regionale Arbeitsmarktökonomie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Franziska Hirschenauer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.

Franziska Hirschenauer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Regionale Arbeitsmärkte“ am IAB.