14. Juli 2025 | Serie „Befunde aus der IAB-Grundsicherungsforschung 2021 bis 2024“

Möglichkeiten und Grenzen von Kompetenzfeststellungsverfahren

Formalen Bildungs- und Berufsbildungsabschlüssen kommen insbesondere auf dem deutschen Arbeitsmarkt eine hohe Bedeutung zu. Wer keinen formal anerkannten Abschluss hat, ist deutlich häufiger arbeitslos als jemand mit beruflichem oder akademischem Abschluss. Dies zeigen auch die qualifikationsspezifischen Arbeitslosenquoten, wie sie das IAB bereits seit Jahrzehnten berechnet, zuletzt in einer 2020 von Christoph Röttger und anderen publizierten Auswertung.

Ein erhöhtes Risiko der Arbeitslosigkeit haben außerdem Personen mit einem im Ausland erworbenen Abschluss. Dasselbe gilt für Personen, die ihr berufliches Wissen überwiegend auf nicht formalen Wegen erworben haben, etwa in einem Ehrenamt, über Freizeitaktivitäten oder über innerfamiliäre Sorgearbeit, häufig auch durch „Training on the Job“ im Betrieb.

Für diese Personengruppen können sich sogenannte Kompetenzfeststellungsverfahren anbieten. Mit ihnen lassen sich Kompetenzen, die jenseits des deutschen Berufs- und Bildungssystems erworben wurden, messen und die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten für die Arbeitsvermittlung sichtbar machen (detaillierte Analysen dazu finden Sie im IAB-Forschungsbericht 17/2023 und im IAB-Forschungsbericht 26/2024).

Kompetenzfeststellungsverfahren erfüllen verschiedene Funktionen in Jobcentern und Arbeitsagenturen

Kompetenzfeststellungsverfahren wurden zuerst von Betrieben genutzt, um die Personalrekrutierung zu unterstützen. Mittlerweile verwenden auch Beratungsstellen und Bildungsträger sowie Wirtschaftsverbände und Kammern solche typischerweise standardisierten Verfahren. In Jobcentern und Arbeitsagenturen können sie Vermittlungsfachkräften dazu dienen, Kenntnisse und Fähigkeiten von Arbeitsuchenden sichtbar zu machen. Sie werden jedoch für unterschiedliche Zwecke unterschiedlich stark genutzt. Dies zeigt eine vergleichende Analyse verschiedener Kompetenzfeststellungsverfahren durch das IAB (siehe Infokasten „Methode“).

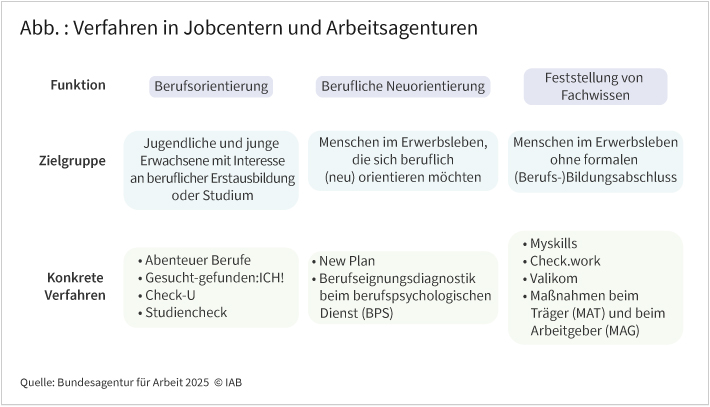

Gemeinsam ist allen Kompetenzfeststellungsverfahren der Jobcenter und Arbeitsagenturen, dass sie Informationsunsicherheit reduzieren, indem sie individuelle Kompetenzen offenlegen. Sie unterscheiden sich jedoch in der Art und Weise, wie dies geschieht, in der Zielgruppe, an die sich das jeweilige Verfahren richtet, und in der Funktion, die das Verfahren für die Jobcenter und Arbeitsagenturen hat (siehe Abbildung).

Es handelt sich um insgesamt zwölf Kompetenzfeststellungsverfahren, die sich in drei verschiedene Gruppen einteilen lassen:

- Die erste Gruppe von Verfahren dient der Berufsorientierung. Diese Verfahren richten sich an Jugendliche und junge Erwachsene am Übergang zwischen Schule und Erstausbildung oder zwischen Schule und Studium. Mit den Verfahren können junge Menschen sich ihrer eigenen Stärken bewusst werden, auf Berufsfelder aufmerksam werden, an die sie zuvor nicht gedacht haben, und ihre Entscheidung für einen Beruf gründlicher fundieren. Die meisten in Jobcentern und Arbeitsagenturen eingesetzten Verfahren dieser Art sind computergestützt und beruhen auf einer Selbsteinschätzung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Letztlich geht es bei den Kompetenzfeststellungsverfahren zur Berufsorientierung darum, das Potenzial eines Jugendlichen oder jungen Erwachsenen für bestimmte Berufswege aufzuzeigen.

- Um Potenzialanalysen handelt es sich auch bei der zweiten Gruppe von Verfahren, die sich an Erwerbstätige richten, die sich beruflich neu orientieren möchten. Sie sollen klären, inwieweit sie in der Lage sind, die für eine berufliche Neuorientierung oder Weiterentwicklung erforderlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen. Das Online-Tool „New Plan“ basiert dabei auf der Selbsteinschätzung der Erwerbspersonen (eine ausführliche Analyse dazu finden Sie im IAB-Forschungsbericht 1/2024 von Thomas Dohmen und anderen). Bei der Berufseignungsdiagnostik handelt es sich hingegen um eine Fremdeinschätzung, die Psycholog*innen des Berufspsychologischen Services der Bundesagentur für Arbeit (BA) vornehmen.

- Während es bei den ersten beiden Gruppen von Feststellungsverfahren um Kompetenzen geht, die erst noch erworben werden (müssen), erfassen Verfahren der dritten Gruppe bereits vorhandene Kompetenzen. Ziel der Verfahren ist es herauszufinden, ob die Arbeitsfähigkeit einer Person den mit einer bestimmten beruflichen Tätigkeit verbundenen Anforderungen entspricht. Sie richten sich an Personen, die ihre berufsbezogenen Kenntnisse und Fähigkeiten nicht anhand formaler (Berufs-)Bildungsabschlüsse nachweisen können.

Das Kompetenzfeststellungsverfahren MYSKILLS erwies sich nur als bedingt geeignet für die Arbeitsvermittlung von Geflüchteten

Zu den Verfahren, um berufliches Wissen zu erfassen, zählt neben anderen das Onlinetool MYSKILLS (eine ausführliche Evaluation dieses Instruments finden Sie im IAB-Forschungsbericht 17/2023 von Markus Promberger und anderen). Die vertiefende Fallanalyse von MYSKILLS (siehe Infokasten „Methode“) zeigt jedoch, dass Vermittlungsfachkräfte wenig Bedarf an speziellen standardisierten Testverfahren sehen, die das berufliche Wissen von Arbeitsuchenden erfassen sollen.

Die Vermittlungsfachkräfte in den Jobcentern und Arbeitsagenturen konnten MYSKILLS direkt beim Berufspsychologischen Service der BA buchen. Die Anwendung des Verfahrens unterlag keinen spezifischen Einschränkungen für die Teilnahme, wie beispielsweise festgelegte Kontingente oder besondere Zuweisungsverfahren. Nach einer Pilotphase war das Verfahren ab November 2017 bundesweit verfügbar, wurde jedoch Ende 2022 wieder eingestellt, da es nicht im erwarteten Umfang genutzt wurde.

Bei MYSKILLS handelte es sich um einen standardisierten, computergestützten, mehrstündigen Test, der berufliches Handlungswissen für jeweils einen von 30 deutschen Ausbildungsberufen in praxisnahen Situationen abfragte. Angesichts des sprunghaften Anstiegs der Zahl eingewanderter Schutzsuchender im Sommer 2015 verband sich mit MYSKILLS die Hoffnung, die Kompetenzen von Geflüchteten rasch feststellen und die geflüchteten Menschen zielgenau auf offene Stellen oder in geeignete Qualifizierungsmaßnahmen vermitteln zu können.

Grundsätzlich war MYSKILLS auch für andere Personengruppen gedacht, die keinen oder keinen formal anerkannten berufsbildenden Abschluss haben oder ihre berufliche Qualifikation nicht nachweisen können. Dennoch nahmen die Vermittlungsfachkräfte das Verfahren in erster Linie als ein Instrument für Geflüchtete wahr, die seit dem Sommer 2015 nach Deutschland kamen.

MYSKILLS stand in zwölf Sprachen zur Verfügung. Menschen, die erst seit Kurzem in Deutschland waren und keine oder geringe Deutschkenntnisse besaßen, konnten dadurch ihr berufliches Wissen bereits zu einem frühen Zeitpunkt nachweisen. Da für die Beratung in den Jobcentern und die Vermittlung in den Arbeitsmarkt neben beruflichen Qualifikationen insbesondere Deutschkenntnisse von Bedeutung sind, folgte aus der raschen Kompetenzfeststellung jedoch nicht unbedingt eine rasche Vermittlung in eine Erwerbsarbeit.

Zudem erwies sich MYSKILLS vom Anspruchsniveau her für die meisten Geflüchteten als zu schwierig. Für viele wirkte es nach Einschätzung der befragten Vermittlungsfachkräfte unter Umständen demotivierend, mit der formal festgestellten Kompetenz hinter den eigenen Erwartungen zurückzubleiben und das mäßige Abschneiden explizit vor Augen geführt zu bekommen. Nur wenige Personen, die das Verfahren durchliefen, erzielten ein Ergebnis, das ihnen mehr bescheinigte, als Routineaufgaben selbständig durchzuführen zu können. Hinzu kam nach Auskunft von befragten Vermittlungsfachkräften, dass die Testergebnisse auf eine Art und Weise dargestellt wurden, die Defizite hervorhob und Stärken verdeckte.

Vermittlungsfachkräfte nutzen verschiedene Wege, um Kompetenzen festzustellen

Vermittlungsfachkräfte ermitteln die Kompetenzen von Arbeitsuchenden häufig auf anderen Wegen als mittels standardisierter Kompetenztests. Sie nutzen ihr berufskundliches Wissen, das direkte Gespräch mit Arbeitsuchenden und deren im Zuge der Beratung und Vermittlung erstelltes Bewerberprofil. Insbesondere greifen Vermittlungsfachkräfte für die Feststellung von Kompetenzen gerne auf „Maßnahmen bei einem Arbeitgeber“ (MAG) und in geringerem Ausmaß auf „Maßnahmen bei einem Träger“ (MAT) zurück.

MAG und MAT fungieren damit nicht nur als arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, sondern auch als Kompetenzfeststellungsverfahren. Vermittlungsfachkräfte vertrauen auf die beurteilende Rückmeldung der Arbeitgeber und schätzen es, dass diese zudem überfachliche Kompetenzen einschließt.

Eine Vermittlungsfachkraft drückt es in einem der für die Studie geführten Interviews so aus: „Und wenn dann ein Praktiker oder ein Meister in einem Unternehmen einen Menschen einschätzt, der tatsächlich mit Händen Arbeit verrichtet, dann glaubt ein Vermittler dem oder schenkt ihm mehr Vertrauen und sagt: Der führt vielleicht schon seit 30 Jahren erfolgreich eine Tischlerei, der wird schon wissen, was der [Bewerber] kann oder nicht kann. Das kann mir kein Test geben.“

Eine weitere Vermittlungsfachkraft ergänzt, dass für die Einstellung von Arbeitsuchenden auch persönliche Merkmale eine Rolle spielen, die von formalen Kompetenzfeststellungsverfahren nicht erfasst werden: „Häufig, wenn er jetzt nicht gerade zwei linke Hände hat, sagt der Meister dann schnell: Komm, das ist ein netter Kerl, mit dem können wir umgehen, der ist ein Guter, der kann noch nicht alles, aber das Fachliche bringen wir ihm bei.“

Fazit

Standardisierte Kompetenzfeststellungsverfahren für die Berufsorientierung und die berufliche Neuorientierung werden in Jobcentern und Arbeitsagenturen systematisch genutzt. Für die Validierung von Fachwissen kommen sie hingegen seltener zum Einsatz. In dieser Hinsicht sind sie nur eine Möglichkeit neben anderen. Häufiger nutzen Vermittlungsfachkräfte ihre berufskundlichen Diagnosefähigkeiten sowie MAT und vor allem MAG, um festzustellen, welche Fähigkeiten Arbeitsuchende für einen Beruf besitzen.

Das Verfahren MYSKILLS wurde in erster Linie in der Beratung und Vermittlung von Geflüchteten genutzt, erreichte aber keine dauerhafte und breite Akzeptanz in der Praxis. Damit ist jedoch nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass standardisierte Kompetenztests zur Feststellung beruflichen Wissens für andere Zielgruppen oder Zielstellungen im Vermittlungskontext sinnvoll eingesetzt werden können – etwa bei Langzeitarbeitslosen oder Arbeitsuchenden mit geringer Qualifikation oder zur Unterstützung von Vermittlungsfachkräften bei der Auswahl passender arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen.

Während Kompetenzfeststellungsverfahren bei der Berufsorientierung und der beruflichen Neuorientierung in Jobcentern und Arbeitsagenturen als eigenständige Verfahren etabliert sind, lassen die Befunde für das Verfahren MYSKILLS zwei Schlussfolgerungen zu: Bei der Erfassung von beruflichem Fachwissen können Kompetenzfeststellungsverfahren die Beratung und Vermittlung ergänzen, sie jedoch nicht ersetzen. Darüber hinaus sollten Kompetenzfeststellungsverfahren auf den Bedarf und die Arbeitsmarktsituation der Personengruppe zugeschnitten sein, für die sie eingesetzt werden.

In aller Kürze

- Kompetenzfeststellungsverfahren messen berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten. Sie stellen damit arbeitsmarktrelevante Informationen bereit. In Jobcentern und Arbeitsagenturen erfüllen Kompetenzfeststellungsverfahren verschiedene Funktionen.

- Systematisch eingesetzt werden Verfahren, die das berufliche Potenzial von Personen erkunden. Sie dienen der Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Berufsorientierung sowie von Erwachsenen im Erwerbsleben bei einer beruflichen Neuorientierung.

- Seltener sind Verfahren, die berufliches Fachwissen feststellen. Zu diesen Verfahren gehörte MYSKILLS, das Jobcentern und Arbeitsagenturen von 2017 bis 2022 zur Verfügung stand und insbesondere in der Beratung und Vermittlung von Geflüchteten zum Einsatz kam. Aus Sicht der Praxis erwies sich dieses Tool allerdings zumindest für diese Zielgruppe vielfach als wenig hilfreich, wenn nicht gar kontraproduktiv, und wurde daher auch nicht in dem Maße genutzt wie ursprünglich intendiert.

- Um die Kompetenzen von Personen ohne oder ohne formal anerkannten Berufs- oder Bildungsabschluss festzustellen, nutzen Vermittlungsfachkräfte stattdessen eher die berufskundliche Beratung sowie die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen „Maßnahme bei einem Träger“ (MAT) und vor allem „Maßnahme bei einem Arbeitgeber“ (MAG).

Methode

Die vergleichende Analyse von Kompetenzfeststellungsverfahren, die in Jobcentern und Arbeitsagenturen angewandt werden, sowie die vertiefende Fallanalyse des Kompetenzfeststellungsverfahrens MYSKILLS basieren auf einer Dokumentenanalyse und einer qualitativen Inhaltsanalyse von leitfadengestützten Experteninterviews.

Gegenstand der Dokumentenanalyse sind interne Dokumente der Bundesagentur für Arbeit, einschließlich der Jobcenter und Arbeitsagenturen, die Kompetenzfeststellungsverfahren beschreiben und Anleitungen für ihre Anwendung geben. Hierzu zählen insbesondere fachliche Weisungen für die Vermittlungsfachkräfte vor Ort.

Die Expert*innen, mit denen Interviews geführt wurden, sind Personen, die an der Entwicklung und Einführung von Kompetenzfeststellungsverfahren beteiligt waren, und Personen, die die Verfahren umsetzen und im Kontakt mit Arbeitsuchenden anwenden. Bei den Expert*innen handelt es sich um Fach- und Führungskräfte aus der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit, einzelnen Regionaldirektionen sowie Jobcentern und Arbeitsagenturen. Zudem fanden Interviews mit einigen Personen statt, die als Expert*innen für Kompetenzfeststellungsverfahren im Allgemeinen gelten und nicht der Bundesagentur für Arbeit oder einer ihrer Teilorganisationen angehören.

In die vergleichende Analyse von Kompetenzfeststellungsverfahren gingen 53 Interviews ein, in die vertiefende Analyse von MYSKILLS 41 Interviews.

Literatur

Dohmen, Thomas; Kleifgen, Eva; Künn, Steffen; Stephan, Gesine (2024): „New Plan“, berufliche Weiterentwicklung und die Rolle von Informationen. IAB-Forschungsbericht Nr. 1.

Kawalec, Sandra; Promberger, Markus (2024): Tools und Verfahren zur Kompetenzerfassung in der Bundesagentur für Arbeit – eine explorativ-empirische Übersicht. IAB-Forschungsbericht Nr. 26.

Promberger, Markus; Boost, Marie; Hartosch, Katja; Kawalec, Sandra (2023): Kompetenzfeststellungsverfahren in der Arbeitsvermittlung: Eine qualitative Evaluation des Kompetenztests „MYSKILLS“. IAB-Forschungsbericht Nr. 17.

Röttger, Christof; Weber, Brigitte; Weber, Enzo (2020): Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten. Aktuelle Daten und Indikatoren, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Bild: Song_about_summer/stock.adobe.com

DOI: 10.48720/IAB.FOO.20250714.01

Kawalec, Sandra; Promberger, Markus; Bähr, Holger (2025): Möglichkeiten und Grenzen von Kompetenzfeststellungsverfahren, In: IAB-Forum 14. Juli 2025, https://iab-forum.de/moeglichkeiten-und-grenzen-von-kompetenzfeststellungsverfahren/, Abrufdatum: 26. February 2026

Diese Publikation ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de

Autoren:

- Sandra Kawalec

- Markus Promberger

- Holger Bähr

Dr. Sandra Kawalec war wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB und an der Universität Hohenheim.

Dr. Sandra Kawalec war wissenschaftliche Mitarbeiterin am IAB und an der Universität Hohenheim. Prof. Dr. Markus Promberger leitet den Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB.

Prof. Dr. Markus Promberger leitet den Forschungsbereich „Erwerbslosigkeit und Teilhabe“ am IAB. Dr. Holger Bähr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.

Dr. Holger Bähr ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Stabsstelle Forschungskoordination am IAB.