Alle unter „Grafik Aktuell“ erschienenen Abbildungen

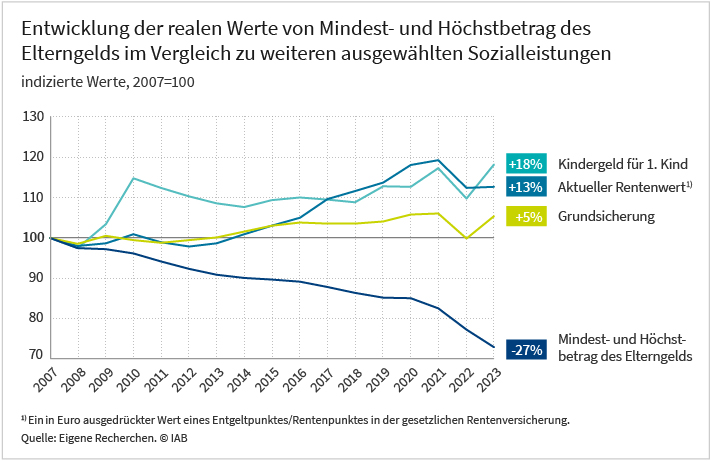

Elterngeld: Mindest- und Höchstbetrag haben seit der Einführung real 27 Prozent an Wert verloren

20. März 2025

Die Geburtenrate in Deutschland ist niedrig, laut statistischem Bundesamt lag sie im Jahr 2023 bei 1,35 Geburten je Frau. Die Politik versucht, einen Anreiz zum Kinderkriegen zu schaffen, unter anderem mit dem Elterngeld, das 2007 eingeführt wurde. Der Mindestbetrag liegt hier bei 300 Euro im Monat, der Höchstbetrag bei 1.800 Euro. Diese Beträge wurden, im Gegensatz zu anderen Sozialleistungen, seit der Einführung nicht angepasst und haben somit real an Wert verloren. …weiterlesen

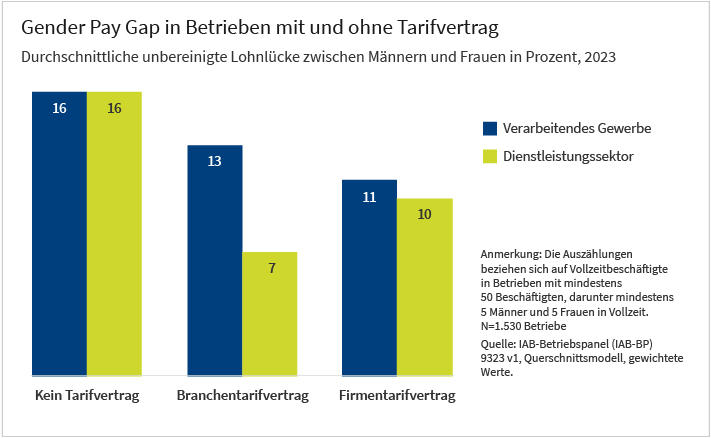

In tarifgebundenen Betrieben ist der Gender Pay Gap kleiner

7. März 2025

Der Gender Pay Gap ist ein Dauerbrenner in der öffentlichen Debatte, denn die großen Lohnunterschiede zu Ungunsten von Frauen sind in den letzten Jahren kaum geschrumpft. Zugleich zeigt sich: Sowohl in Betrieben mit Branchentarifvertrag als auch in solchen mit Firmentarifverträgen ist die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen deutlich geringer als in tarifungebundenen Betrieben.…weiterlesen

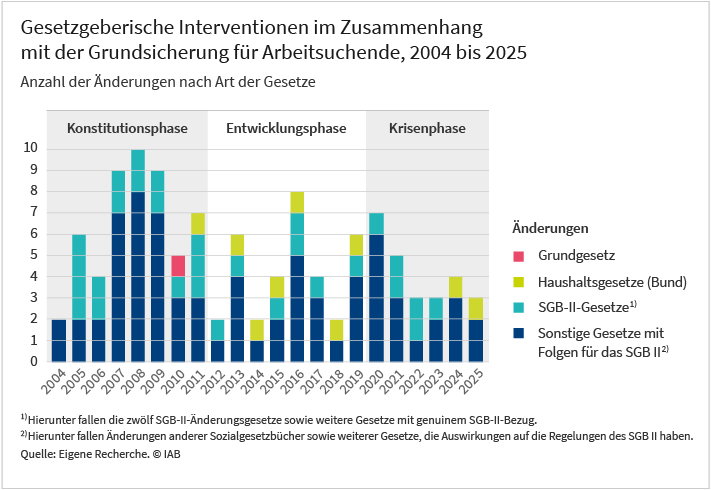

20 Jahre Grundsicherung für Arbeitsuchende: Ein Sicherungssystem in Bewegung

18. Februar 2025

Seit ihrer Einführung zum Jahresbeginn 2005 wurde die Grundsicherung für Arbeitsuchende kontinuierlich reformiert. Besonders hoch war die gesetzgeberische Interventionsdichte in ihrer bis 2011 währenden Konstitutionsphase. In den Folgejahren blieb der gesetzliche Rahmen der Grundsicherung eher konstant, bevor in den durch die COVID-19-Pandemie eingeleiteten Krisenjahren die Zahl an Gesetzesänderungen wieder zunahm. Die letzte große Reform leitete das 2023 in Kraft getretene Bürgergeld-Gesetz ein. …weiterlesen

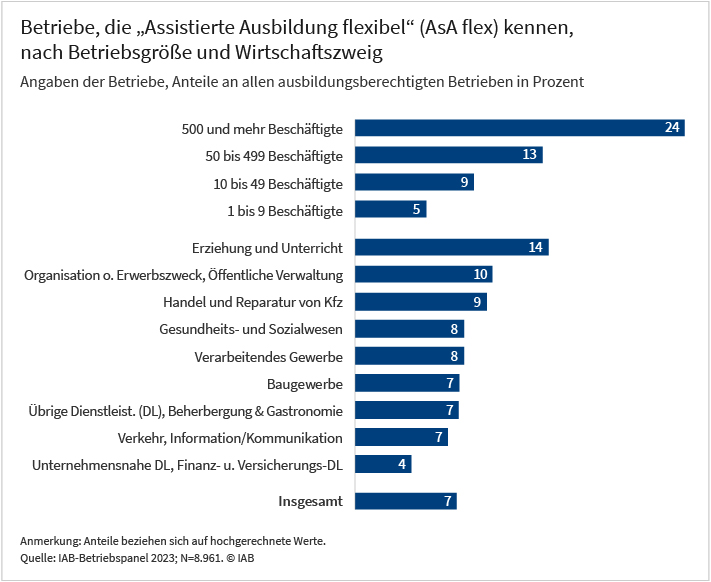

Nur wenige Betriebe kennen die „Assistierte Ausbildung flexibel“

15. Januar 2025

Trotz der hohen Zahl an unbesetzten Ausbildungsplätzen bleiben viele Jugendliche bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolglos. Hier setzt das Förderinstrument „Assistierte Ausbildung flexibel“ (AsA flex) an. Arbeitsagenturen stellen es bereit, um Betriebe und junge Menschen in allen Phasen der betrieblichen Ausbildung zu unterstützen. …weiterlesen

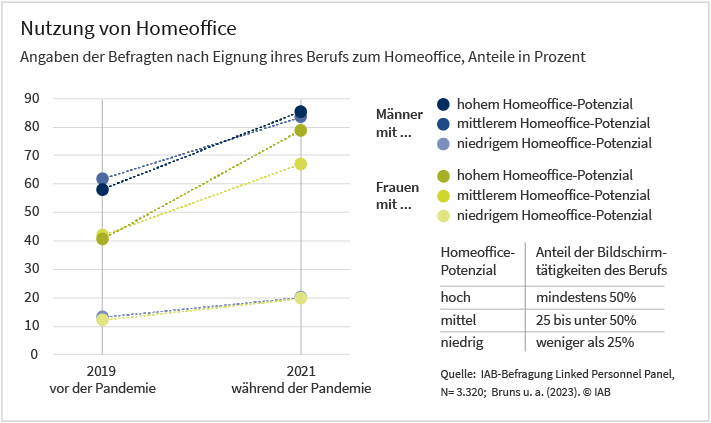

Frauen können ungenutztes Homeoffice-Potenzial seit der Pandemie stärker ausschöpfen

12. Dezember 2024

Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurden in den Betrieben die Möglichkeiten zur Arbeit im Homeoffice seit 2020 massiv ausgeweitet. Davon profitierten vor allem Frauen in Jobs, in denen sich mindestens die Hälfte der Tätigkeiten von zu Hause erledigen lässt. …weiterlesen

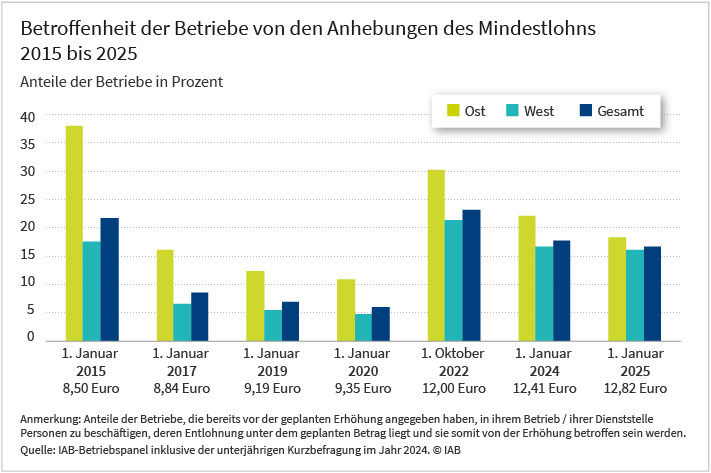

Von der geplanten Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns 2025 werden voraussichtlich 17 Prozent der Betriebe betroffen sein

21. November 2024

Der gesetzliche Mindestlohn wird im Januar 2025 von 12,41 Euro auf 12,82 Euro pro Arbeitsstunde erhöht. Das wird voraussichtlich rund 17 Prozent der Betriebe betreffen. Dieser Anteil ist geringer als bei den vorhergehenden Erhöhungen in den Jahren 2022 und 2024. Ebenfalls ist der Unterschied der Mindestlohnbetroffenheit zwischen West- und Ostdeutschland über die Jahre deutlich kleiner geworden. …weiterlesen

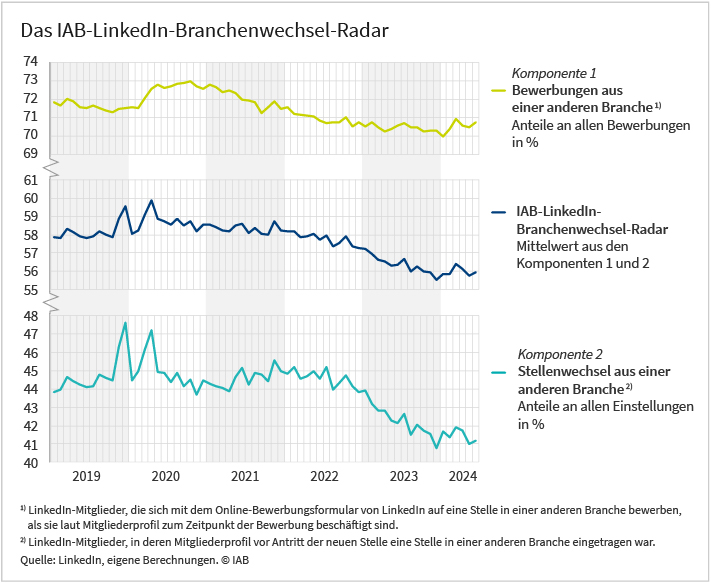

IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar: Wieder etwas mehr Dynamik am Arbeitsmarkt

1. November 2024

Trotz des Transformationsdrucks herrschte bei Job- und Branchenwechseln lange die große Ruhe im deutschen Arbeitsmarkt. Das aktuelle IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar deutet aber erstmals eine Trendwende an …weiterlesen

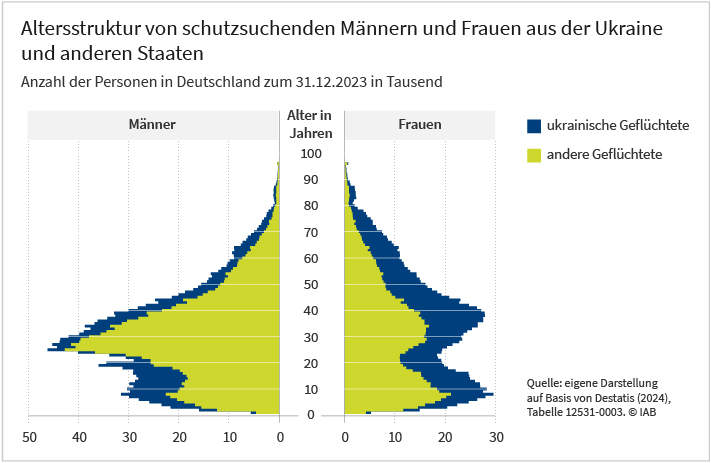

Schutzsuchende aus der Ukraine unterscheiden sich in Alter und Geschlecht von jenen aus anderen Ländern

22. Oktober 2024

Der Zustrom von Schutzsuchenden aus der Ukraine und anderen Herkunftsländern weist signifikante demografische Unterschiede auf. Während unter den ukrainischen Staatsangehörigen Frauen im erwerbsfähigen Alter dominieren, sind es bei Schutzsuchenden aus anderen Ländern mehrheitlich junge Männer. Beide Gruppen weisen eine hohe Zahl an Kindern unter 16 Jahren auf. … weiterlesen

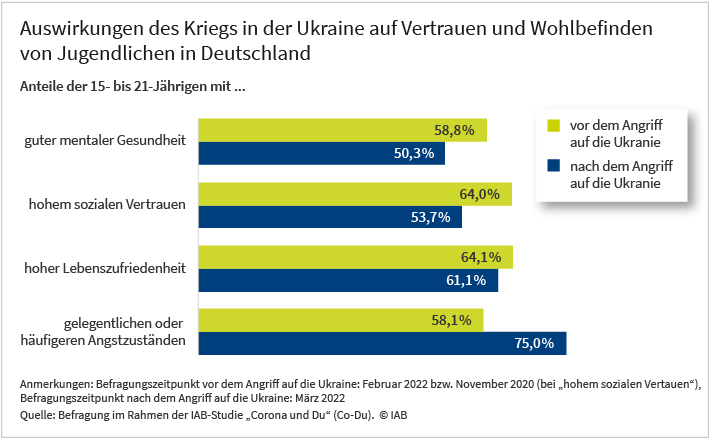

Der russische Angriff auf die Ukraine verringerte Vertrauen und Wohlbefinden von Jugendlichen in Deutschland

10. Oktober 2024

Der russische Angriff auf die Ukraine hat die mentale Gesundheit, das soziale Vertrauen und die Lebenszufriedenheit deutscher Jugendlicher erheblich gesenkt. Dies könnte unter anderem Einfluss auf die Bildungsinvestitionen dieser Jugendlichen haben und somit auch Auswirkungen für die Wirtschaft in Deutschland nach sich ziehen. … weiterlesen